時間:2022-02-28 17:00

來源:河南省人民政府

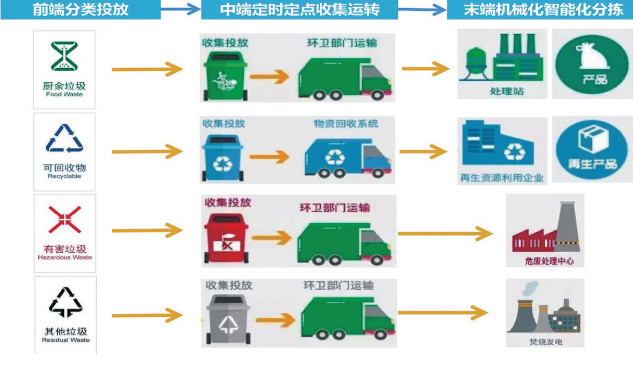

圖8 垃圾分類處置示意圖

推進建筑垃圾規范管理和資源化利用。進一步強化建筑垃圾規范管理,利用監管平臺實現排放、清運及處置全過程管控。推進建筑垃圾分類收集、分類處置,鼓勵各地通過場地平整、回填、堆山造景、建設微地形等方式就地就近利用建筑垃圾,實現源頭減量,減少清運轉運量和揚塵污染。縣(市)合理規劃布局建筑垃圾消納場,建設規模適度的資源化利用設施開展再生利用。

加強市政設施運行維護。開展城市道路病害探測,加強城市道路及附屬設施安全隱患排查,整治路面破損、坑洼不平、污水滿溢等問題。推進城市道路低塵機械化濕式清掃作業。加強對城市照明設施巡查維護,提高道路照明設施亮燈率。加強供水、排水智慧化、信息化建設,形成更加精細、高效和動態的供排水管理體系。提高地下市政基礎設施維護作業機械化水平,減少人員直接下井。

第二節 推進城市管理智慧化

加快新型城市基礎設施建設。建設數字孿生城市,推進省轄市、濟源示范區“城市大腦”中樞平臺和CIM基礎平臺建設,完善CIM平臺體系架構,推動與國家平臺對接,逐步實現三級平臺互聯互通。推進CIM平臺和數字孿生技術在城市體檢、城市安全、智能建造、智慧市政、智慧消防、智慧園林、智慧工地以及城市綜合管理等領域應用,建設城市道路、建筑、公共設施融合感知體系。實施智能化市政基礎設施建設和改造。對城鎮供水、排水、燃氣、熱力等市政基礎設施進行升級改造和智能化管理,推廣運用智能傳感器、智能視頻、自動識別等信息化管理和監督手段,對市政基礎設施運行數據全面感知、自動采集、智能分析、聯動控制。因地制宜實施管線智能化改造。

圖9 智能化市政基礎設施改造示意圖

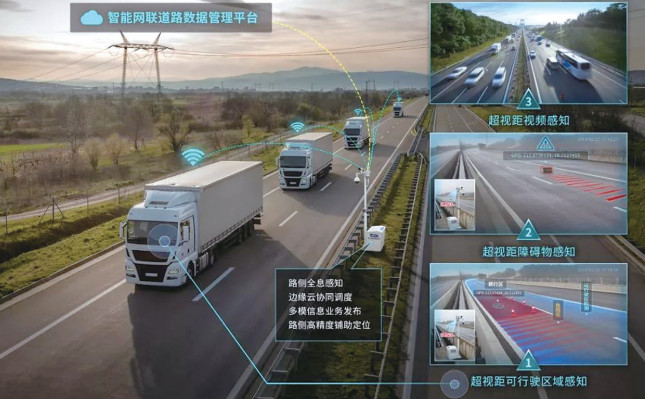

推進智能網聯汽車基礎設施建設與多場景應用。深入推進“5G+車聯網”發展,加快建設集感知、通信、計算等為一體的智能基礎設施,對車道線、交通標識、護欄等進行數字化改造,實現與智能網聯汽車的互聯互通,提升車路協同水平。打造智慧出行平臺“車城網”,建設全省統一的智能網聯汽車云控平臺,支撐智能交通、智能停車應用,推動在機場、城市交通主干線、旅游景區和產業園區開展自動駕駛、智能物流等場景的示范應用。支持鄭州建設國家級車聯網先導區,鼓勵有條件的城市創建國家級和省級智能網聯汽車應用示范區。鄭州、開封、鶴壁、許昌開展智慧城市與智能網聯汽車協同發展試點。到2025年,智能網聯汽車基礎設施覆蓋道路總里程達到2000公里以上。

圖10 智能網聯汽車基礎設施示意圖

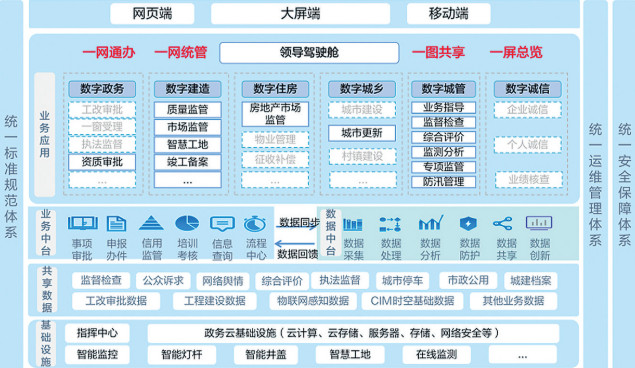

建設完善城市綜合管理服務平臺。建設完善數字城管快速反應體制機制,構建“一個平臺調度、一套流程處置”的數字化城市管理體系,推進數字城管向智慧城管升級。建立完善集感知、分析、服務、指揮、監察于一體的省、市、縣三級城市綜合管理服務平臺,覆蓋城市管理綜合執法、市政公用設施、園林綠化、市容環衛、便民惠民服務等領域,實現跨部門數據匯集和聯通,加強對城市管理工作的統籌協調、指揮監督和綜合評價。充分利用城市綜合管理服務平臺建設成果,加快建設城市運行管理服務平臺,促進城市運行“一網統管”。

圖11 河南省數字住建綜合管理運行服務資源一體化建設工程總體架構

第三節 推進城市治理法治化

深化城市管理執法體制改革,加快改革配套政策落地,推動執法重心下移,完善行政執法權限協調機制,建立健全行政執法和刑事司法銜接機制,嚴格落實行政執法公示、執法全過程記錄、重大執法決定法制審核三項制度。加強城市管理執法隊伍正規化建設,推動隊伍建設標準化、管理制度化、執法規范化、裝備現代化。深入推進服務型行政執法,構建服務、管理、執法“三位一體”的城管執法模式,努力打造新時代“人民城管、法治城管、智慧城管、文明城管”河南品牌。

第四節 體現城市治理人性化

堅持人民城市人民建、人民城市為人民,發揮政府、社會、市民等各方作用,健全基層黨組織領導下的居民自治、民主協商、群團帶動、社會參與機制,構建縱向到底、橫向到邊、共建共治共享的基層社會治理體系。落實美好環境與幸福生活共同締造理念,充分動員群眾、志愿者、企業和社會組織參與城市治理,將各方智慧和力量融入城市治理謀劃、實施、考評各環節,推動實現城市管理精細化、城市服務精準化、城市治理科學化、城市環境清新化、城市秩序規范化,共同建設美好家園。

第五節 建設韌性城市

把安全理念貫穿城市規劃建設管理全過程各環節,更加重視“里子工程”“避險工程”,強化重要設施、重點部位、重點場所安全防護,超前布局城市生命線,全面提高防御災害和抵御風險能力。

推進防災減災基礎建設。完善城市各類防災減災專項規劃,統籌安全設施建設改造。合理布局應對突發公共安全、公共衛生事件的緩沖空間。推進省、市、縣級重大傳染病防控救治基地、重大疫情救治基地、緊急醫學救援基地建設。建設城市生命線系統、緊急疏散通道、防災避災空間和應急救災物資儲備中心,建立廣場、體育場館等“平戰結合”“平戰轉換”設計和轉換預案,“十四五”末城市人均避難面積不低于15平方米。加強房屋建筑、市政設施抗震設防建設管理,實施地震易發區城鎮住宅抗震加固工程,推動既有基礎設施、公共建筑和生命線工程抗震專項評價。加強城市高層建筑、學校、醫院、大型商業綜合體等重點場所消防安全管理,推進消防站、消防供水、消防通道等規劃建設。加強防災避災備用電源、通信、網絡、救援交通設備建設。

編輯:趙利偉

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。