時間: 2020-02-03 09:34

來源: 中國固廢網

作者: 潘功、李少甫、劉琪、丁寧

我們去理解習總書記說的垃圾分類新時尚的說法,實際就是指文化和價值的溢出價值。如果沒有這一層的考慮,很難理解垃圾分類為什么要去做,和如何去做。

從社會發展的角度來看,為什么德國這些歐洲發達國家的生產者責任延伸制度能夠落地,以及能夠向居民收取垃圾處理費和廢家電等的處理費,核心的原因有兩點:

第一,在這些發達國家拾荒大軍已經基本不見了,同時為了保障回收體系的完善和穩定運營,必須要通過某端的收費來完成更規范但是成本較高的回收過程。

第二,老百姓也愿意(或者能夠接受)為丟垃圾這件事付費。這個跟經濟可承受有很大的關系,同時也是社會進步的體現。這個進步就是我這里說的,我們要從大時空上去看垃圾分類推進的時間過程,通過時間的發展,居民可以接受更多的人工分類,這個要通過教育去改變。另一方面在經過教育后,居民進行垃圾分類的效率也會提高,使得達到同樣分類效果所需的人時成本也在下降(更高的人時成本伴隨著居民的理解和熟練掌握會逐步下降進入可接受的范圍)。經濟上我們也更愿意支付,因為經濟發展,一方面垃圾處理費在可支配收入中占比會下降,另一方面拾荒大軍也有可能消失。那么再過二十年左右,那時候我們當前依賴拾荒的城市礦山高效率循環的現狀可能就不存在了。屆時我們也需要參考發達國家模式一樣通過收費來保持回收體系的運轉。

當然現在還不是這樣,比如這兩年經濟下行,我甚至經常見到穿的跟我一樣的人在撿瓶子,這個畫面讓我覺得十分驚悚,當然我穿的也不咋的。(哈哈,全場笑)

伴隨著經濟發展(經濟可承受圈變大),居民本身的提高(人時可接受圈變大),現在很多看起來無法接受的手段,也許十到二十年以后就可以實現了。但是我們現在就需要開始面臨這些問題,城市化加速和生活水平的提高,生態不可持續將越來越嚴重(生態可持續圈減小),確實需要開始安排通過經濟成本和人時成本來分攤,因此垃圾分類需要一步一步推進。如果我們經濟發展和人民素質提高快于生態退化的情況下,實際上中間的平衡區域是在逐步變大的,這也就給了很多以往有各種問題的垃圾分類模式更多的尋找平衡的機會,最終可能以前不能實現的逐步實現,也包括現在的一些過于超前的理念,比如“零廢棄”,想要在現在的基礎下一步達成,是會出現很多問題的(金字塔的基層被擊碎),在一步與多步之間通過權衡博弈逐漸尋找平衡點是可行的。

第二考慮現實中的困境,盡量避免拉抽屜,也就是避免由于缺乏長期的可持續的安排,僅僅由于不同階段理念和條件的變化使得之前做的工作需要全盤推翻重新再來,這會造成社會資源的巨大浪費,因此在垃圾分類中對頂層設計提出了更高的要求。

從企業角度來看,除了技術企業研發技術的創新去應對困境以外,也包括如何通過商業創新解決項目落地過程中的一些問題,重資產公司(A方陣)應該如何迎接無廢城市以及垃圾分類的逐步推進呢?我們認為答案就是循環經濟產業園,以焚燒為核心,以搭積木的方式,考慮到未來的物質流、能源流的循環,當一個城市對某一種廢物單獨處置或者循環利用的的必要性、管理制度等配套條件成熟后,一個個落地,最終形成完整的固廢處理體系。商業模式不能自洽,企業也不是做慈善的。循環經濟園的模式,是我們對接垃圾分類和“無廢城市”逐步演進的多步中間的一個很好的接口。這也是可以解釋各地政府有條件的情況下,更多采用循環經濟園的一個重要原因,也是A方陣垃圾焚燒企業一個重要的布局方向。

可回收物?兩網融合之痛

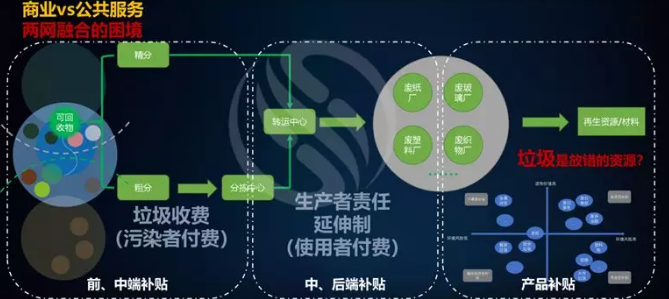

各地推行垃圾分類過程中最大的問題一般集中在工業源的可回收物以及農業源的有機垃圾兩部分。現在的情況是,如果做垃圾分類,可回收物一般有精分和粗分兩種方式,粗分就是只要求將可回收物分出,依托分揀中心對可回收物進行精細分類后進入各末端資源化回收設施。而精分則是更接近于日本等發達國家的體系,在源頭要求居民對可回收物進行精細分類并分別盛放,直接進入末端資源化回收設施。兩種方式的區別也恰恰體現了我們前面所說的人時成本與經濟成本的博弈,粗分是以經濟成本為主而精分則是以人時成本為主。

在宣傳過程當中還有一個重大的認知誤區,有說法認為“垃圾是放錯的資源”,這句話本身也引發了很大的爭議。我們在2017年的論壇中就有詳細分析。高價值的垃圾是資源,不需要補貼,但是低價值的垃圾就是垃圾,商業上無法自洽,同時又會帶來較大的環境污染及次生災害,最終還是要通過政府兜底的方式來進行處理。

右下角這張圖中,對于廢物價值高且環境風險低的廢物,其較高的廢物價值是回收或處置行業完全市場化運營的有力保障;同時較低的環境風險也降低了管理的難度,增加了市場化運營的可操作性。因此這類廢物的回收利用有較大可能成為自負盈虧的完全市場化運營行為。

相反低價值的可回收物回收、處置這類廢物的企業利潤較低,甚至在現有技術下不能獲得合理利潤,難以吸引企業進入市場,市場化運行的可能性較低。實際上應該由政府兜底解決,也就是通過公共服務來解決。

由于可回收物中存在上述這樣的悖論,使得兩網融合困難重重。已形成完整商業鏈條的高值可回收物的回收體系是商業行為(市場經濟),而商業無法自洽的低值可回收物則屬于公共服務。兩網融合過程當中,商業和公共服務之間的邊界模糊,一些行為會扭曲市場的配置。高價值的可回收垃圾,商業上是很通暢的,競爭是很透明的,做規范化管理是應該的,可以通過商業以及生產者責任延伸制度進行管理。但是在這個領域行政干預(補貼或者授權經營)相當于在商業領域強制授予壟斷,這個做法是危險的。比如將高、低價值的可回收物打捆進行政府補貼實際上對原有商業自洽的高價值可回收物的體系造成了較大的沖擊,這種補貼容易扭曲市場配置而導致效率降低。實際上就是沖破了商業和公共服務的邊界,杭州余杭的模式中就存在這個方面的爭議。理論上任何的政府補貼行為都會對市場經濟造成影響,都是需要謹慎的。

編輯: 趙凡

目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位,此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。

現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長,北京易二零環境股份有限公司總經理,湖南大學兼職教授,華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授,中科院生態環境研究中心碩士生校外導師,天津大學特聘講師,國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家,世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委,并擔任上海城投、天津創業環保、中建環能等上市公司獨立董事。

在PPP專業領域,薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。

20世紀90年代初期,薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理,其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗,曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務,對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任,著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。