時間:2019-09-16 09:34

來源:中國固廢網

作者:劉琪

中國不同城市有著不同的區位特征和資源特征,在探索適宜本地的最佳分類模式時不應照搬先進城市的經驗,而應當結合本地特點和發展方向,找到有自己特色的分類模式,將經濟效益、環境效益和社會效益的綜合效益水平最大化。譬如E20環境平臺與太原市合作的垃圾分類項目,在分類模式的設計中,并未要求完全將廚余垃圾分出來,而是結合太原市實際情況以及當地生活習慣等因素,在分類初期僅對廚余垃圾中的“熟食部分”進行精細分類,保障實施情況,培養分類習慣。

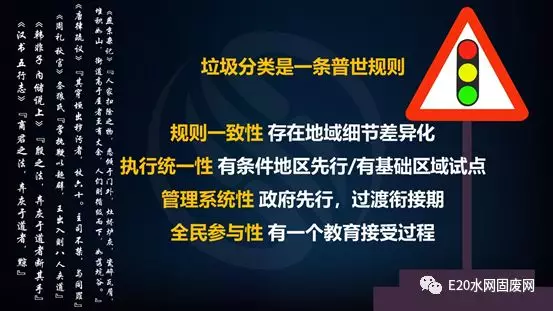

目前,很多地方政府認為應當先在部分小區進行試點示范,取得成功經驗后再后續進行逐步推進,如2020年達到全市覆蓋30%、2030年達全市覆蓋50%。E20研究院潘功認為,循序漸進固然是需要遵循的原則,但作為普世規則,需要強制推行、系統支撐、監管保障、統一執行,對于有條件地區例如上海,只有全面推行,才可達到更好的統一性,才能建立完整性,才能形成規模化效應。當然,在短時間內大刀闊斧的改進一定會面臨很多阻力,也需要很大的魄力。

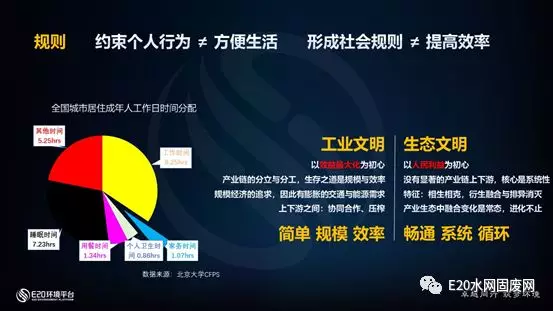

垃圾分類作為一個強制規則,主要是對個人行為進行約束,也就會相應的帶來生活上的不便利。很多觀點認為垃圾分類極大的帶來了生活的不便利,是不是直接進行焚燒或者僅分出一小部分出來效率更高。E20研究院潘功認為,在過去,我國進行農業工業轉型的時候是將社會效益放在第一位的,但現在,在我國從工業文明轉向生態文明的這個重要階段,我們的初心也從效益最大化轉變為以人民的利益為初心、建設生態文明。垃圾分類的建設是文明社會發展中必不可少的一個步驟,也是工業文明向生態文明轉變的重要標志。文明推進的核心不是效益的增加,不是效率的提升,不是個人生活的便利,當然也不意味著要盲目的犧牲效益、效率、便利;文明的推進將使社會更和諧有序,最終受益的仍然是人民。

北京大學對全國城市居住成年人工作日時間分配進行了統計,可以看出城市居住成年人的大部分時間分配集中在工作以及睡眠上。從時間分配上來看,垃圾分類可能會占用一個家庭一天中的五分鐘時間。有學者以全國人口基數計算,每個家庭每天支出的五分鐘將是一個巨大的社會成本支出,可是國人真的不愿意每天拿出幾分鐘時間做一件力所能及的保護環境的生活瑣事嗎?即使不做垃圾分類,這幾分鐘真的能用于工作轉化成生產力嗎?“一屋不掃何以掃天下”,真的是道德綁架嗎?做一件文明的事,不應斤斤計較。即便斤斤計較,垃圾分類所帶來的社會效益、環境效益、經濟效益是需要綜合考慮的,這個在后面會詳細論述。

“無廢城市”建設下的固廢處理末端新機遇

垃圾分類除了民眾需要努力,在政府、行業層面,大家也在努力推進垃圾分類。根據國家統計數據,2017年,我國共有654座垃圾填埋場,填埋量可達36萬噸/天;生活垃圾焚燒發電廠共有286座,處理量接近29.8萬噸/天。到2018年,我國建成并投運的生活垃圾焚燒發電廠約有400座,在建166座,擬建201座,每個項目的投資約在1億-30億之間。

廚余垃圾和餐廚垃圾層面,根據不完全統計,目前也出現了大量擬建、擬運營的處理廠。同濟大學戴曉虎院長在之前的演講中也指出現在對于末端企業來說是一個很好的發展機會(參考閱讀:戴曉虎:有機固廢資源化,我們還能做得更好)。對于末端企業來說,垃圾分類的推進能有效保證廚余廠以及餐廚廠的來料。正式穩定運營后,企業也可繼續探索末端資源化的行業可持續發展。

E20研究院于6月份推出了《有機固廢處理行業分析報告》(2019版),對“無廢城市”建設背景下的有機固廢新機遇進行了剖解。(參考閱讀:“無廢城市”建設下的有機固廢新機遇:城市篇、“無廢城市”建設下的有機固廢新機遇:農村篇)

E20研究院對2017年我國固廢末端實際處置能力進行統計總結,并推算出2020年以及2025年固廢末端處置能力分配。2017年,固廢末端處置仍以填埋為主,約占全部固廢處置的61%。進入2020年,根據十三五規劃推斷,末端處置能力中焚燒將超過填埋處置能力,焚燒和填埋處置能力的占比分別為54%和43%。預測到2025年,焚燒處置能力會進一步提高,達67%左右。雖然未來隨著垃圾分類的進一步推進,部分分類出來的垃圾不會進入垃圾焚燒廠,但由于進入填埋場的垃圾大幅度的減少并進入焚燒處置途徑,垃圾焚燒量依舊會有穩定的提升。總體而言,垃圾焚燒廠在近十年無需擔心沒有垃圾可燒的情況出現,當然,由于進場垃圾組分的改變,必要的技術改變還是需要的。

從2017年的固廢末端處理能力來看,目前填埋仍是固廢末端處理中不可缺少的很重要的一部分。廣州市近期公布了2022年末端處理能力的分布規劃,其中,廣州生活垃圾日焚燒能力將達到3.3萬噸,生物質處理能力達5000噸,填埋場戰略儲備達1500萬立方米。以廣州、上海、成都、深圳等一線城市為代表的部分地區,已經吹響了末端處置方式升級優化的號角,垃圾填埋的功能定位已經從單純的末端處理轉型為城市應急和戰略儲備。而需要明確的是,在固廢末端處置的三元共生關系中,填埋場仍將長期存在,并且依舊是很重要的一環,將成為城市固廢管理的最后防線,各地仍需要保有足量的填埋場資源。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。