時間:2019-07-05 09:09

來源:中國固廢網

作者:趙凡整理

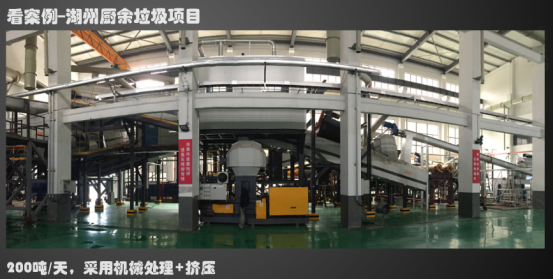

旺能環境湖州廚余垃圾項目設計日處理量為200噸/天,位于南太湖生活垃圾焚燒發電廠內,由于當地的垃圾分類還在推進階段,收運而來的廚余垃圾組分近似于混合生活垃圾,且混合程度非常復雜,大大增加了機械預分選的難度。因此從前期的客觀情況出發,先采用機械破袋及擠壓的預處理模式,擠壓后得到的干物質部分進入垃圾焚爐,濕物質部分與場內的餐廚處理線進行厭氧處理。機械破袋及擠壓的處理模式存在比較高的有機質丟失率,基于目前的廚余垃圾組分,從處理效果及前期投資的的角度看,此模式具有較強的競爭力。隨著廚余垃圾的分類推進,湖州項目的模式適合自有焚燒廠的企業,在長期有廚余垃圾處理的意愿,短期內又無奈于廚余垃圾純度的情況下,可先用簡單直接的方式通過焚燒協同處理體量相對較小的廚余垃圾。

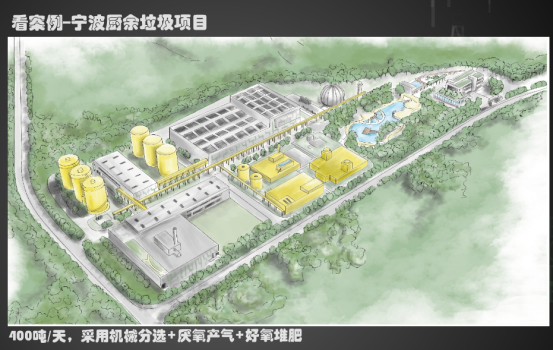

寧波廚余垃圾項目

首創環境寧波廚余垃圾項目設計日處理量800噸/天,目前項目一期已建成,日處理量為400噸/天,屬于寧波市固廢處置中心園區的一部分。采用機械分選+厭氧產氣+好氧干化堆肥模式。本項目的最大亮點在于協同處理,依托園區內的焚燒廠,廚余垃圾篩分出來的可燃物可以直接進行焚燒處理,同時本廚余垃圾處理廠內的污水處理系統協同處理園區內餐廚垃圾處理廠產生的污水。由于本廠的沼氣經過提純后直接并網銷售,厭氧工藝所需要的熱能則由園區內的餐廚處理廠提供。有機垃圾處理廠如果需要集成污水、可燃物、沼渣等末端廢棄物的處理,獨立建廠的難度和經濟投資壓力將非常大,尤其在我國的有機垃圾處理補貼還比較低的情況下更是難以推動,因此,該類大體量廚余垃圾處理項目可以依托固廢處置產業園的理念,充分利用園區內的各功能模塊進行協同處理。同時在此模式的基礎上,園區可以繼續擴增功能模塊,例如可回收垃圾處理單元及建筑裝修垃圾處理單元等,從而實現垃圾不出園,出園皆有利的模式。

重慶廚余垃圾項目

重慶環衛的夏家壩垃圾二次轉運站項目在收運及建廠模式上均有創新,分選廠位置從末端處置工廠向中轉站靠近,同時結合了塑料資源化的需求。項目設計處理量為400噸/天,通過三個中轉站的即時分選,將塑料優先進行篩分用于塑料制油,金屬進行回收,惰性物則進入填埋場。篩分獲得的有機質最后都匯總到洛磧循環產業園干式厭氧。該項目的亮點在于中轉站進行分選減量,有效地降低了轉運地成本,同時中轉站在在該項目模式下也將成功轉型,打破了傳統中轉站壓縮轉運地模式,賦予了中轉型新地功能。該模式適合收運區域較廣,末端處置設施相對比較分散,運輸距離較遠的城市及地區,深化了分散收運,集中處理的概念。

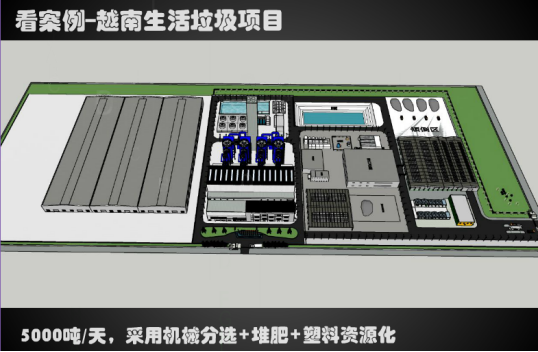

越南生活垃圾項目

越南胡志明市混合生活垃圾資源化項目。項目設計處理規模是5000噸/天。該項目從定義上為胡志明地區混和生活垃圾資源化項目,但是從物料組分看來,有機質含量高達70%,含水率在70%以上,物料的品質甚至優于國內的廚余垃圾來料。本項目首先對混合生活垃圾進行資源化處理,將塑料類資源物篩分后造粒出售,有機質進行堆肥后直接作為產品出售,用于當地的經濟農作物。目前本項目也在進行焚燒廠的建設,工藝中篩分得到的非塑料類可燃物將用于焚燒發電。該項目模式的亮點在于堆肥所得的有機肥作為重要的經濟利益點來維持整場的正常運行,同時塑料回收并直接產出塑料粒子則是本項目的另一亮點,后期通過焚燒廠的建設,將進一步優化該廠的利潤模式,最終實現從垃圾到產品的全鏈條模式運行。基于越南項目的成功,給國內偏遠地區或者鄉鎮垃圾的處理模式提供了一些工藝及模式的參考,通常這些區域的有機垃圾相對單純,且對堆肥產品有較高的消納能力,面對厭氧處理較高的投資壓力,堆肥這一傳統工藝路線也許能夠得到充分的利用。

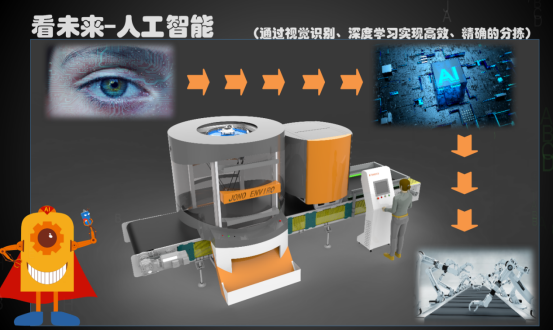

看未來——人工智能

人工分選、破袋很臟,很臭,怎么辦?嘉諾最新的設備——智能分選機器人將AI技術與傳統的垃圾分揀有機結合, 通過視覺識別及AI智能學習,準確地抓取物料。同時智能分選機器人具備視覺識別進化的能力,識別的物料越多,收集的信息也會越多,從而提高抓取的精度,同時通過云端的共享,可以某臺的智能分選機器人的識別信息分享給另外一臺分選機器人,最終高精度、高效率的完成垃圾分揀工作。

隨著人工智能的廣泛使用,智能分選機器人只是嘉諾環境垃圾處理智慧工廠理念的冰山一角,智能物料管控系統、智能設備預警及維護系統也將陸續登場。在未來,隨著AI技術的不斷融入,垃圾處廠的人工使用數量必將逐漸減少,取而代之的是在人工智能管控下工廠的高效率運行。

看模式——進料決定出料

進料決定出料,不用過于糾結如何定義進來的物料,應該重點關注物料的本質,尋找合適的工藝思路。如果收運的廚余垃圾與混合生活垃圾差異不大,且含有大量雜物的時候,厭氧產氣的思路會阻礙重重,例如前端分選工藝比較繁瑣,產氣比例不夠理想等。同時大量的可燃物的去向也需要明確。在此情況下,可以考慮RDF制備的工藝思路,通過生物干化技術將廚余垃圾進行減量,降低含水率的同時還提高了熱值,制成的燃料再送至焚燒發電。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。