時間:2017-02-24 15:14

來源:吉林省環保廳

強化未污染土壤保護。加強未利用地環境管理,依法嚴查向 灘涂、鹽堿地、沼澤地等非法排污、傾倒有毒有害物質的環境違法行為,加強對礦山、油田等礦產資源開采活動影響區域內未利 用地的環境監管。防范建設用地新增污染,排放重點污染物的建 設項目開展環境影響評價時要增加對土壤環境影響的評價內容及 防范措施; 需要建設土壤污染防治設施的, 與主體工程同時設 計、同時施工、同時投產使用。 自 2017 年起, 有關地方政府要 與重點行業企業簽訂土壤污染防治責任書。 強化空間布局管控,根據土壤等環境承載能力, 合理確定區域功能定位、 空間布局, 鼓勵工業企業集聚發展, 科學布局生活垃圾處理、 危險廢物處 置、廢舊資源再生利用等設施和場所。

開展土壤污染治理與修復。 污染地塊治理與修復責任按 照 “誰污染,誰治理”的原則,由造成土壤污染的單位或個人負責。 農用地要根據耕地土壤污染程度、環境風險及其影響范圍,確定 治理與修復的重點區域。建設用地要結合城市環境質量提升和發 展布局規劃,以擬開發建設居住、商業、學校、醫療和養老機構 等項目的污染地塊為重點,開展治理與修復。工程完工后,責任 單位要委托第三方機構對治理與修復效果進行評估,結果向社會 公開。實行土壤污染治理與修復終身責任制。2017 年底編制完 成 《吉林省土壤污染治理與修復規劃》;到2020年,完成國家下 達的受污染耕地治理與修復面積指標。

做好土壤環境保護基礎性工作。開展土壤污染狀況詳查,以 農用地和重點行業企業用地為重點,掌握全省土壤環境污染和環 境風險狀況, 建立土壤環境基礎數據庫,2018 年底前, 查明農 用地污染分布情況;2020 年底前, 完成重點企業污染地塊分布 情況調查。統一規劃、整合優化土壤環境質量監測點位,建設土 壤環境質量監測網絡,進一步提高基層土壤環境執法能力和突發 環境事件應急能力,2017 年底前, 完成土壤環境質量國控監測 點位設置;2020 年底前, 建成所有縣 (市、 區) 全覆蓋的土壤 環境質量監測網絡。

第四節 切實鞏固生態資源優勢

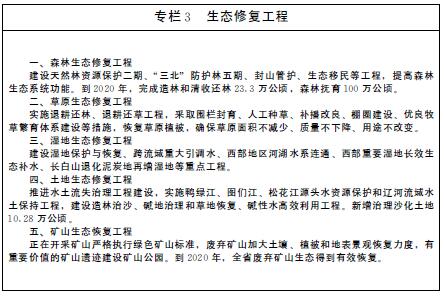

構建生態環境空間格局。堅持空間均衡發展理念,依托吉林 省東、中、西三大生態功能區布局特點,構建以 “三區四屏”為 骨架的生態保護與建設空間格局。保護長白山森林生態屏障,強 化長白山森林生態系統的保護和修復, 推進張廣才嶺、 老爺嶺、 龍崗山及長白山丘陵區實施天然林保護工程,通過森林撫育、冠 下引進珍貴樹種、低效林改造和自然休養生息,恢復長白山地帶 森林植被,促進天然林向頂級群落演進,提高森林質量,發揮長 白山森林對中西部糧食主產區乃至全省國土安全的生態屏障作 用;引導林區、自然保護區和生態脆弱區人口有序遷移,礦區重 點實施礦山地質環境保護與治理恢復,加強林區土地整理,通過商業性禁伐、林地清收和退耕還林推動東部綠色轉型發展,鞏固 提高長白山東北森林帶的生態功能, 到 2020 年, 全省森林覆蓋 率達到45%。 加強黑土地資源保護, 推進大黑山以西、 科爾沁 沙地以東、京哈鐵路兩側黑土區的黑土地保護治理,加快高標準農防林網建設和更新改造,推進土壤改良、土地平整、退田還堤 等生態建設,保障黑土區土壤資源安全和生態安全;加強黑土地 保護治理技術的創新研究和示范推廣,推廣秸稈深翻還田等耕作 技術,加強測土配方施肥技術的普及推廣, 形成黑土地保護體 系。恢復科爾沁防風固沙生態屏障,以治理風沙危害和水土流失為重點,遏制向烏沙帶、松花江右岸沙帶和松嫩沙地等沙化土地 擴展態勢,以 “三北防護林”工程、退耕還林工程為主,完善防風固沙林、 農田防護林體系, 恢復防風固沙的生態功能; 治 理 “三化”草原,宜林 則林、 宜草則草, 科學構建喬、 灌、 草相結 合的立體化生態屏障。 修復松嫩濕地生態屏障, 以向海、 莫 莫 格、龍沼、月亮湖、查干湖、大布蘇等列入國際、國家重要濕地 名錄的濕地為重點,加強第二松花江下游、嫩江、洮兒河流域等 主要濕地保護區和濕地公園建設, 通過補水等人工措施適度干 預,恢復濕地,維護濕地生態功能,最大限度地保留濕地的生態 特征和自然風貌,確保濕地面積實現動態平衡;加快實施生態移 民工程,減少自然生態修復的人為干擾,打造宜居、宜業、宜游 的綠色生態新西部。

整治專項行動,著重查找并綜合整治自然保護區植被破壞、環境污染、違法違規建設項目、人為活動干擾生態環境等問題。重組 自然保護區、森林公園等自然保護地的功能,建設20個高標準、 規范化的自然保護區管理示范項目,爭取進入國家公園序列,推 動新建5個國家級自然保護區、10 個省級自然保護區。 依托生 態廊道建設,完善布局合理、類型齊全、面積適宜的自然保護網絡體系,增強自然保護區間的聯通性和相融性。加強自然保護區 基礎設施和能力建設,加大野生動植物保護執法力度,強化升級 進檔,增強管理的有效性。 到 2020 年, 全省自然保護區面積力 爭達到國土面積的14%。加強生物多樣性保護。加快生物多樣性保護示范區建設,以長白山區、松嫩平原區兩個自然區域以及松花江、圖們江、鴨綠 江重要流域為生物多樣性優先保護區域,實施生物多樣性保護重 大工程,重點建設東北虎、東北豹、原麝、東北紅豆杉、朝鮮崖柏、長白縣鴨綠江上游冷水魚、梅花鹿、丹頂鶴、白鶴、大鴇等 10個珍稀野生動植物棲息繁育保護地, 開展野生動植物人工繁 育 (培植)、野化,擴大瀕危野生動植物種群,到2020年,瀕危 動植物保 護 率 達 到 95%。 加強生物多樣性監測預警體系建設, 完善全省生物多樣性監測網絡體系,建立生物多樣性預警技術體 系和應急響應機制, 重點加強長白山、 莫 莫 格、 向海、 三角 龍 灣、鴨綠江上游生物多樣性長期動態監測, 實現長期動態監控、 數據共享;加大典型生態系統、物種的安全管控,強化野生動植物進口管理,嚴格保護好珍稀野生動植物及其生境,嚴厲打擊非 法盜獵、亂采濫挖違法行為。

深入開展生態示范創建。開展多層次的生態示范創建,將生 態鄉鎮、生態村示范創建活動作為加強生態文明建設的重要載 體、推進農村生態環境保護的有效措施、 建設新農村的重要抓 手,融入村鎮建設的全局,重點推進以生態縣建設為中心的生態鄉鎮創建工作,大力推進東部以延邊、通化、白山等長白山生態 區保護為主的生態創建,積極推進中部以長春、吉林、四平、遼 源、梅河口、公主嶺等黑土地保護為主的生態創建,穩步推進西 部以松原、 白城等綠色生態屏障為主的生態創建, 到 2020 年, 創建生態示范市 (州)1個、生態示范縣 (市、區)10個、生態 示范鄉 (鎮)和村200個。創建多元化的特色生態示范區,覆蓋 不同區域、不同領域,因地制宜、突出特色。

編輯:張偉

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。