這是填埋場領域領先企業的名單。

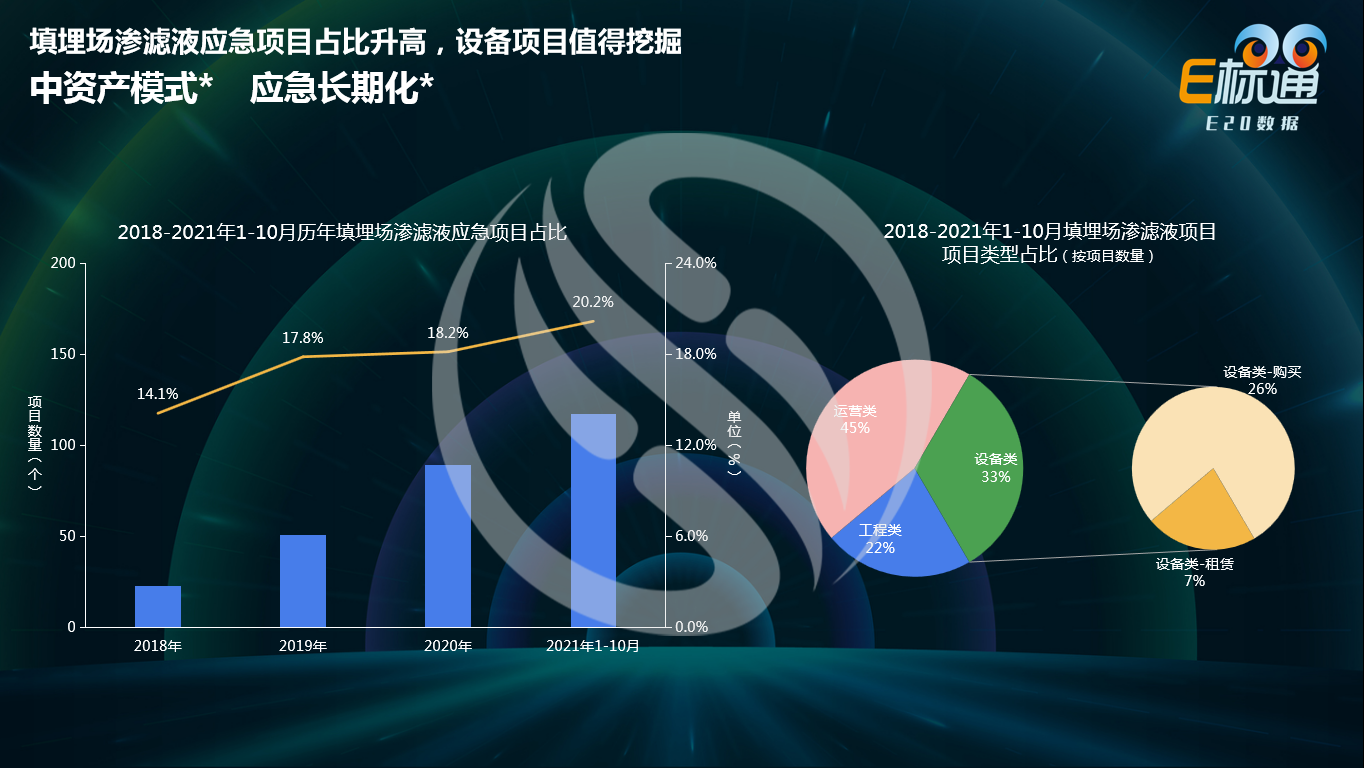

回到填埋場第二個商機,也是填埋場發展過程當中重要的伴生品,就是滲濾液。我們看到在近年的環保督察當中大量地暴露滲濾液的積存的問題,這主要是來自于濃縮滲濾液與雨水的混合。這跟早期填埋場滲濾液采用濃縮路線而濃縮液又沒有得到充分處理有很大的關系。圖中所展示的僅是在最近一輪環保督查中發現的部分問題,可以看到在每個問題填埋場中都是巨大的積存量沒有得到妥善的處理,這就給做DT(RO)的企業們帶來巨大的發展機會。

這里面就出現了兩個思考:

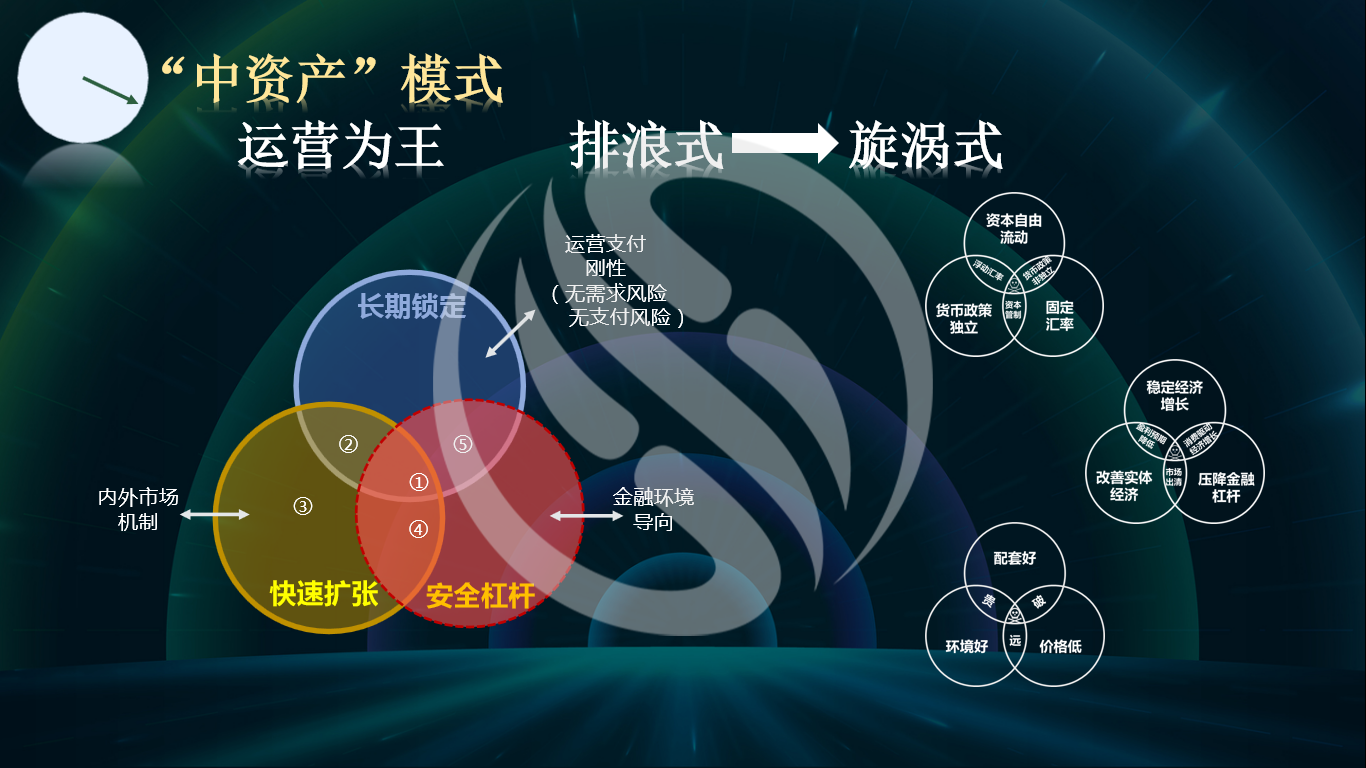

第一是我們看到民營企業做BOT運營是很難與大型國有企業競爭的,但是設備租賃的方式通過融資租賃等各種金融手段來減少現金流的壓力,對于民營企業做重資產業務或者是墊付模式下的BOT運營業務是相對更加安全的。滲濾液處理領域就有這樣的趨勢,我們總結為中資產模式,通過設備租賃的方式對裝備的反復使用來獲得長期運營的機會。

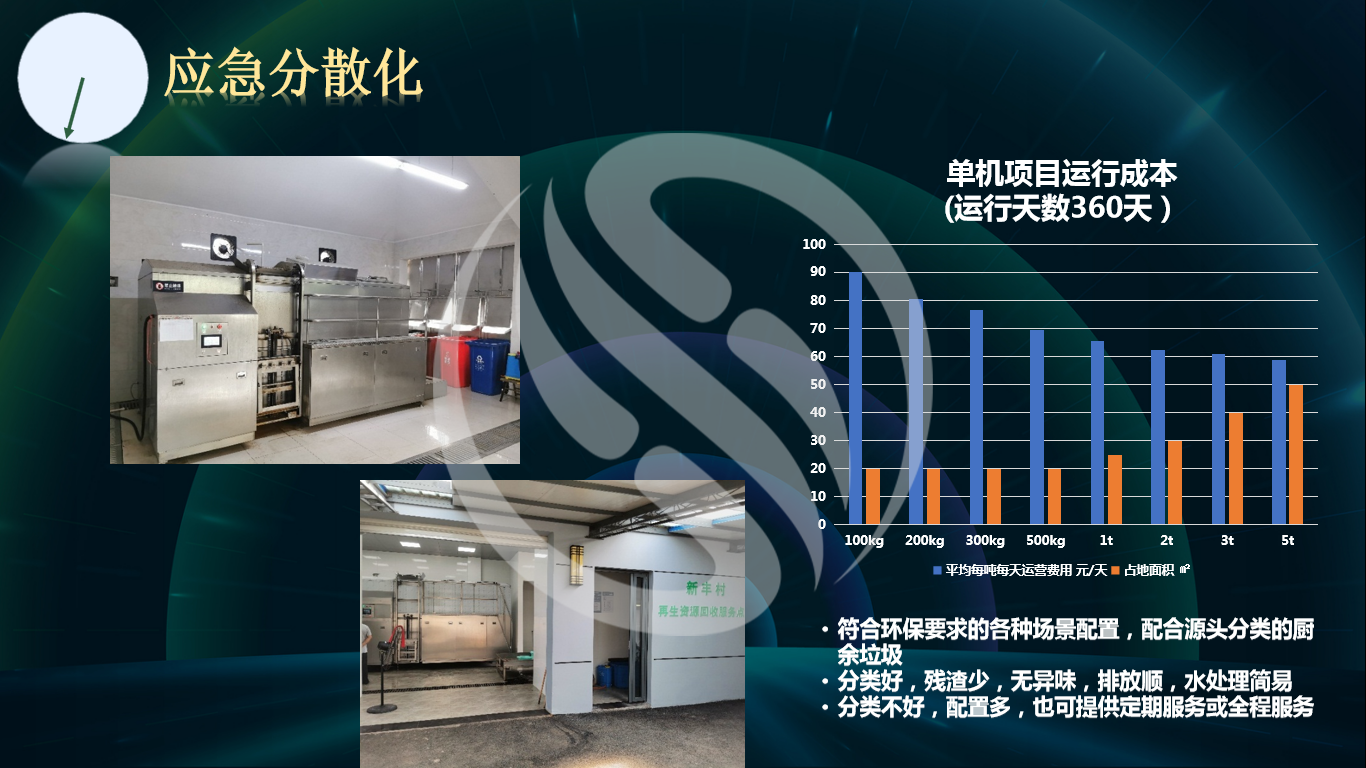

第二是我們認為雖然很多滲濾液項目是由于環保督查的壓力而誕生的應急服務,但是這樣的項目實際上會持續很長的時間,因為環保督察的壓力一直存在,因此會出現應急長期化的趨勢。左圖為2018-2021年1-10月歷年填埋場滲濾液應急項目的占比情況,近兩年的應急項目數量直線上升。右圖是近三年填埋場滲濾液項目的類型占比,可以看到,運營服務類占到45%,設備類項目占到33%,其中設備類又可分為購買設備和租賃設備,占比分別為26%和7%。

這是滲濾液領域的領先企業。

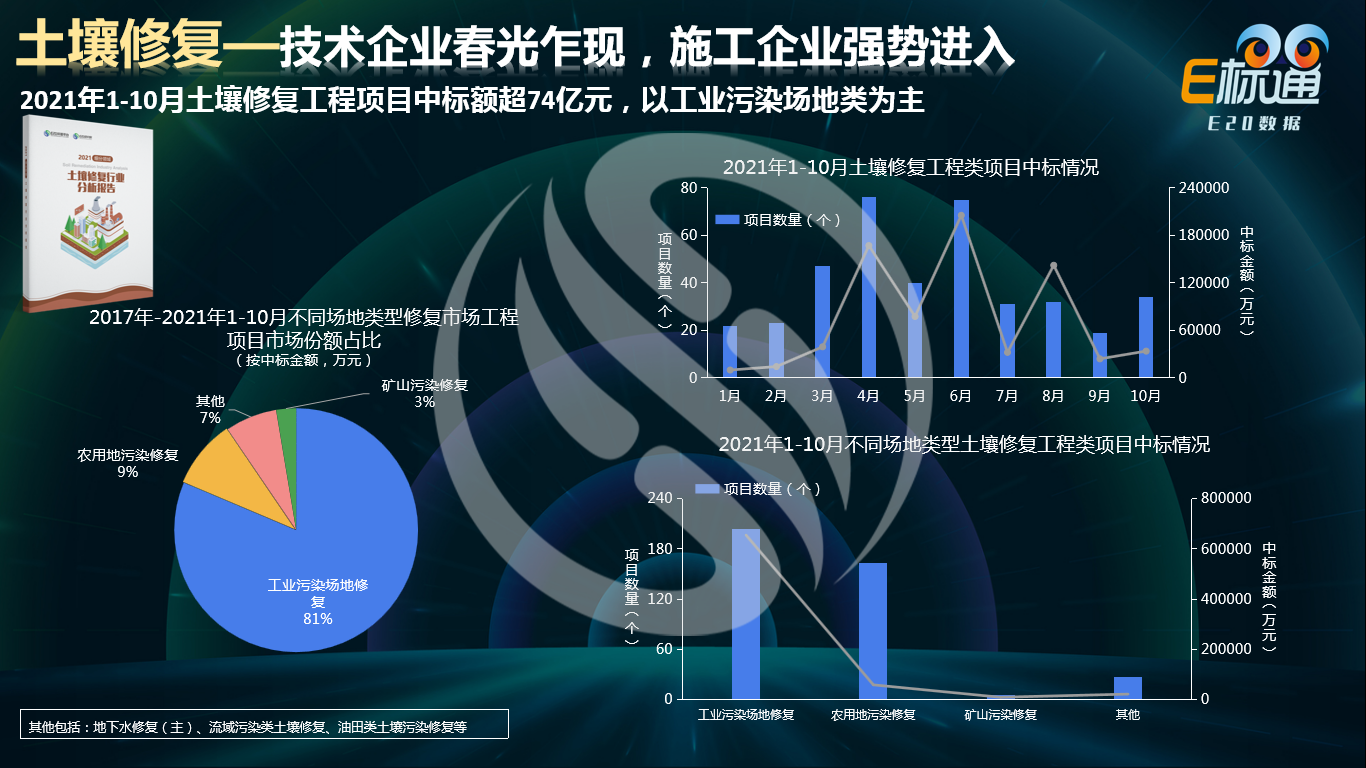

第四個板塊是與填埋場高度相關的土壤修復。近年來,我們觀察到,上海環境、康恒環境等垃圾焚燒龍頭企業都進入了土壤修復領域。這是一個大板塊的內容,E20研究院剛剛發布了土壤修復報告,受限于演講時間,我們只能在此披露少量的數據,更詳細內容請參見我們的土壤修復行業分析報告(報告發布:我國土壤修復跨入起步階段,"萬億級"理論需求難以落地,"百億級"市場規模穩步提升)。

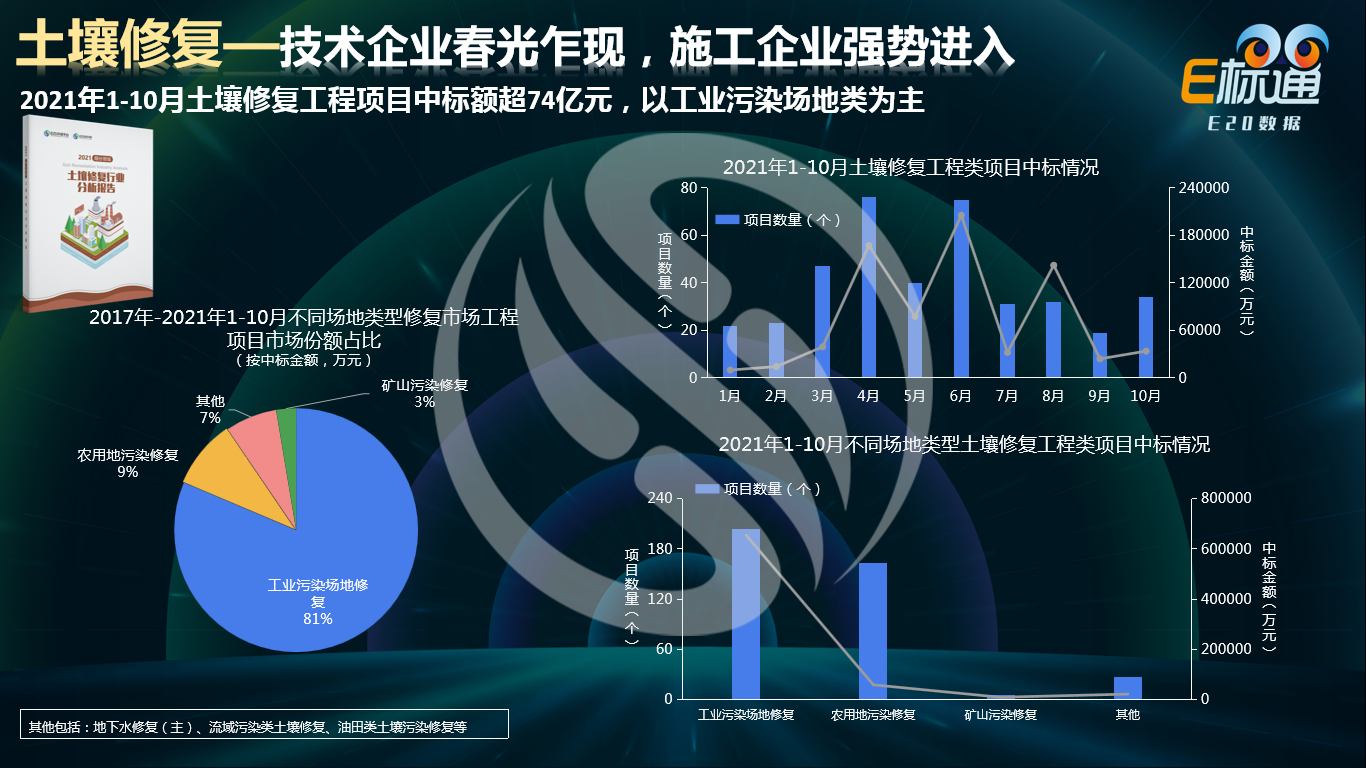

土壤修復主要分為工業污染場地修復、農用地污染場地修復、礦山污染修復以及其他類污染場地修復四大類。從2017年-2021年1-10月不同場地類型修復市場工程中標項目數量占比看(左圖),工業污染場地修復占了主要的部分(87%)。右上圖為2021年每月中標情況,右下圖為2021年1-10月不同類型土壤修復工程類項目的中標情況。2021年仍然是以工業污染場地修復為主。

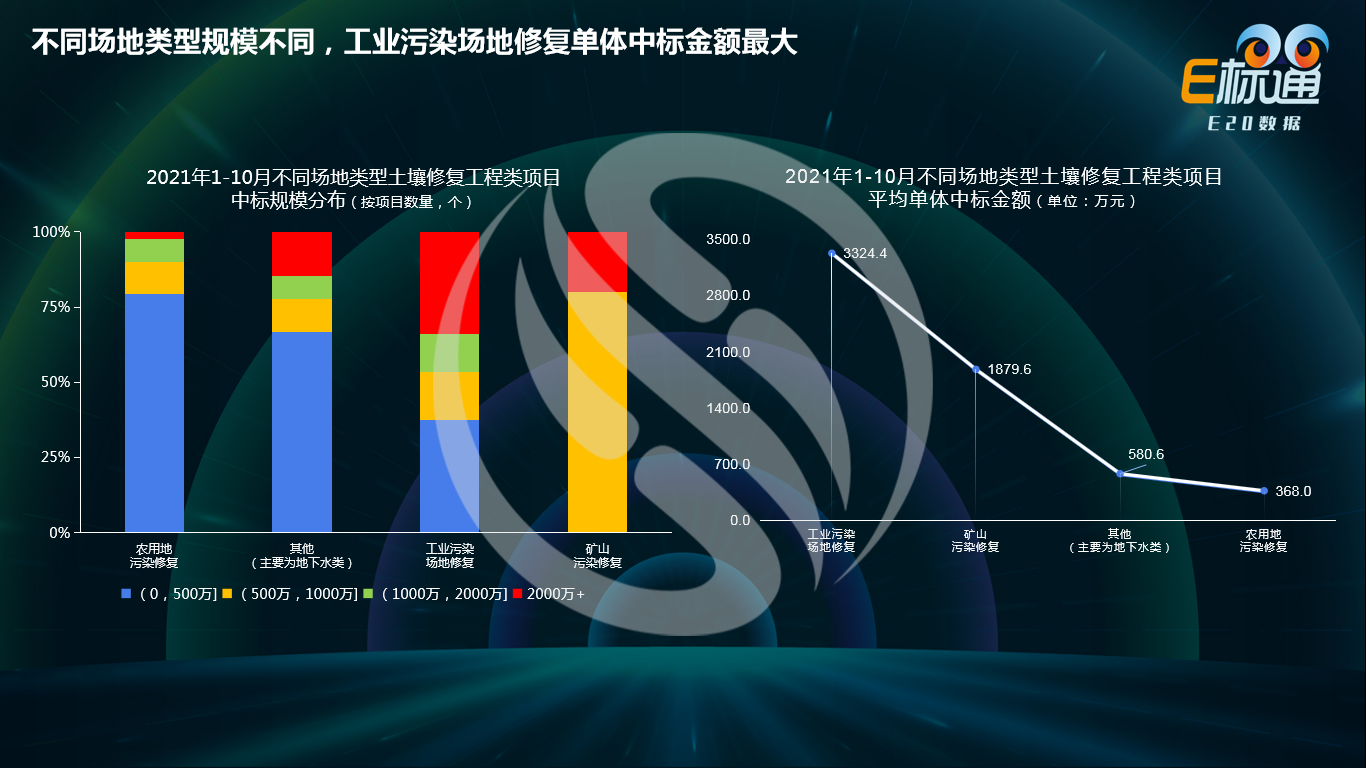

不同場地類型土壤修復工程類項目中標金額(左圖),中標額較大的項目大多來自工業污染場地修復,主要因為工業用地一般在城市范圍,隨著城市不斷發展有土地的再生利用需求,而修復后土地的房地產開發收入支撐了這部分經費的來源。右圖為2021年1-10月不同場地類型平均的中標規模,工業污染場地修復的平均單體中標價超3000多萬元(3324.4萬元),反觀農用地污染修復僅有300多萬(368萬元),這就是城鄉差距。

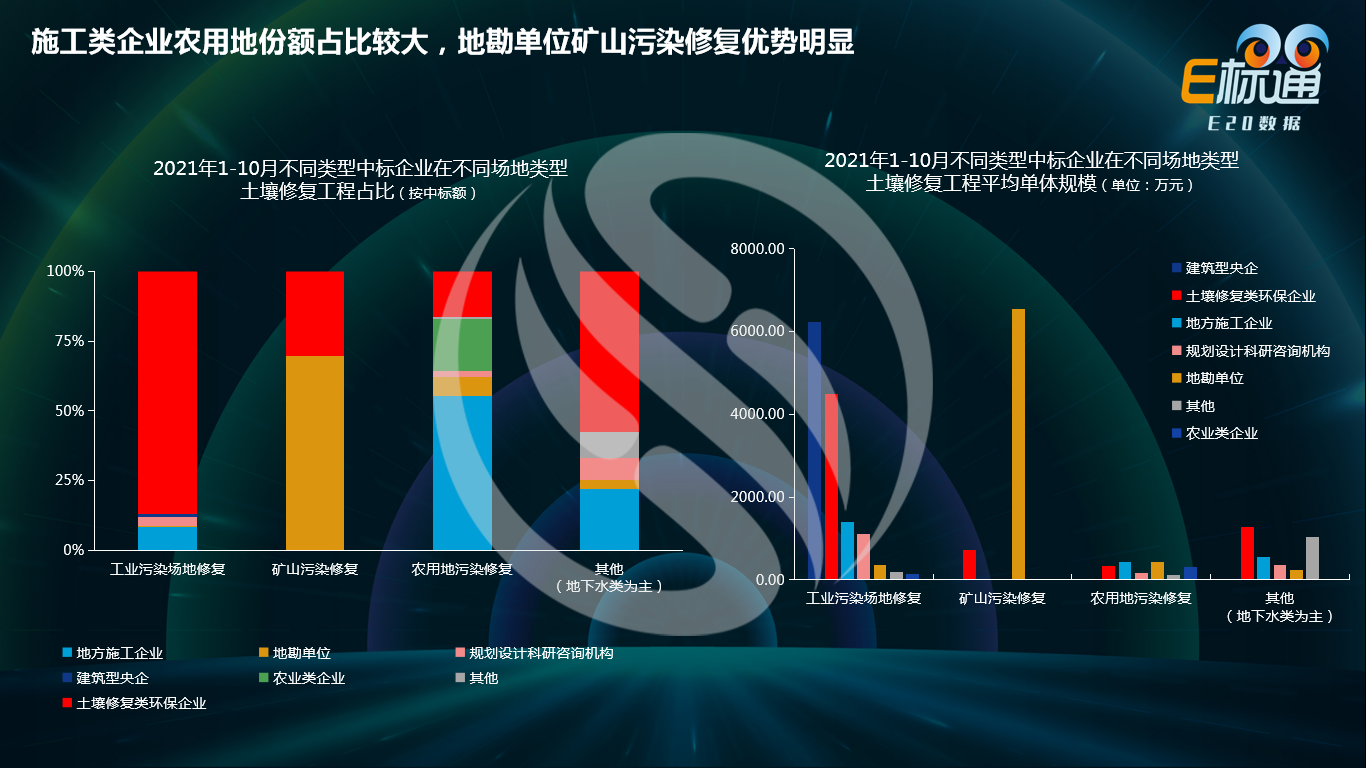

相信企業更關心的還是到底誰在中標,到底是施工類企業還是專業的環保公司?左圖為2021年1-10月不同類型企業在不同污染場地類型的土壤修復工程項目中標數量的占比情況。圖中可以看到,工業污染場地修復項目主要是由土壤修復類環保企業中標,礦山污染修復類項目主要是地勘單位和土壤修復類環保企業中標,農用地污染修復大多由地方施工企業獲得。而從中標金額來看,工業污染場地修復項目中,專業環保公司占到了最大比例。右圖為不同類型中標企業在不同類型污染場地的平均單體規模情況。

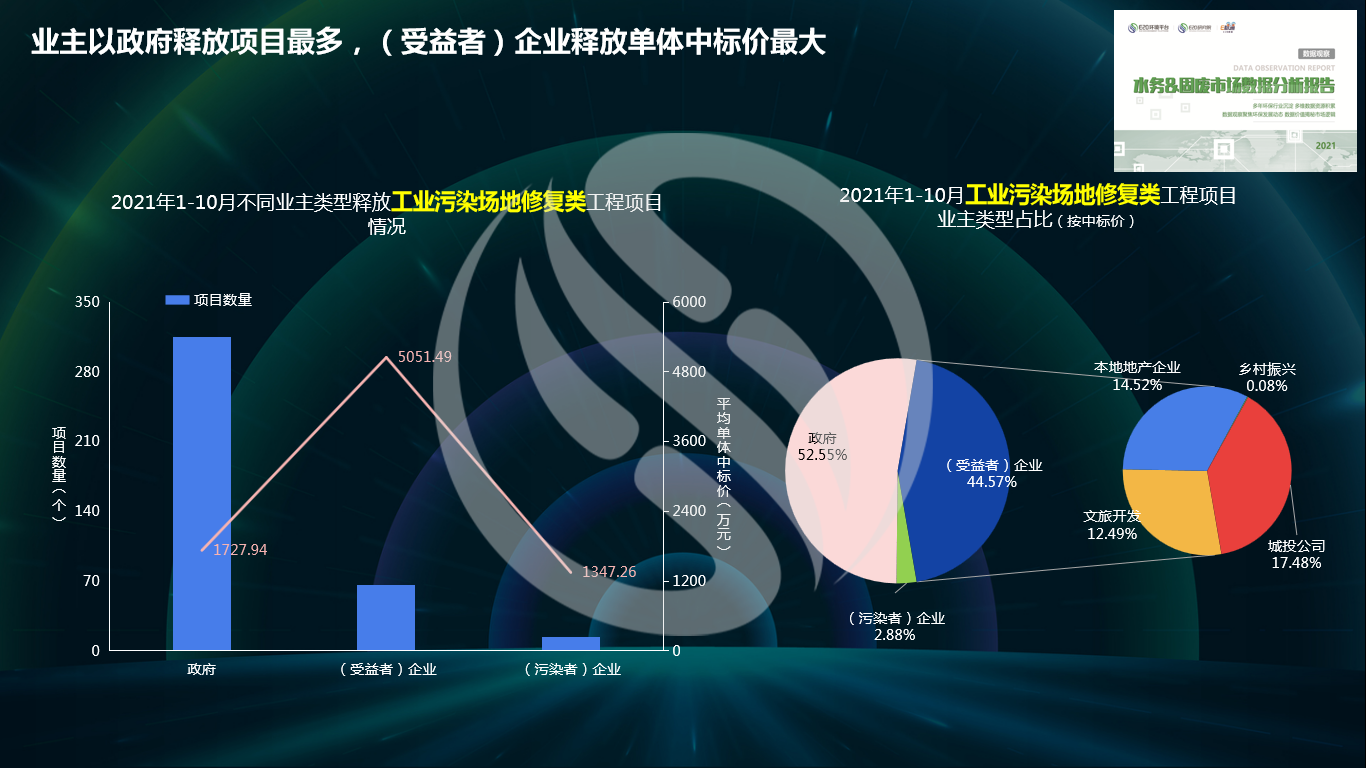

從另一個角度來看,我們還關心是誰在為工業污染場地修復項目付費,是政府直接買單、平臺公司買單、還是污染者付費呢?從左圖來看,工業污染場地修復項目的主要付費主體還是政府,污染者付費的非常少。主要在于,目前我國污染者付費的機制還沒有完全建立起來,我們相信如果像歐美國家一樣發展污染企業的保險金制度,未來污染者付費的比例一定會上漲。

右圖看到的是平臺公司(受益者)企業的類型分布,我們看到17.48%是本地城投公司,14.52%是本地地產開發公司,12.49%是文旅開發公司,還有部分是鄉村振興的公司(0.08%)。

這是土壤修復領域的領先企業。

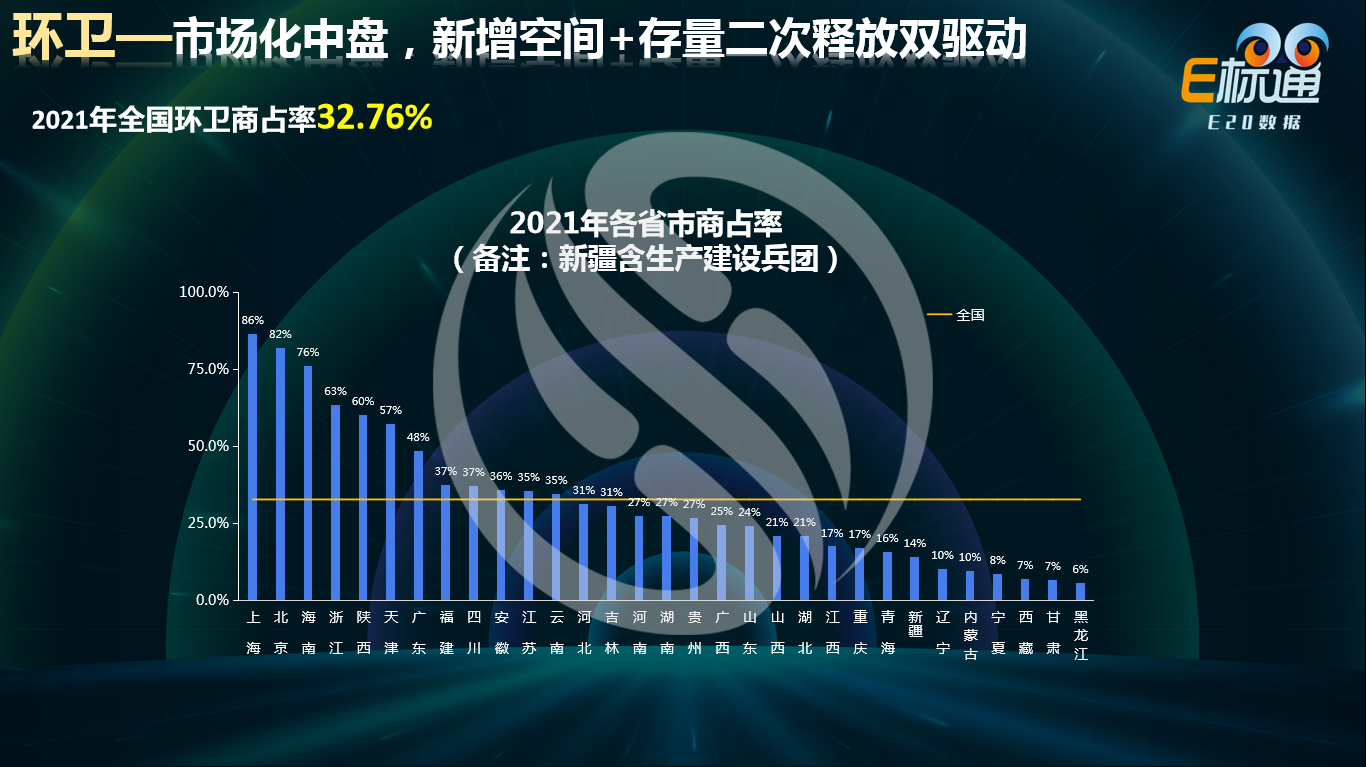

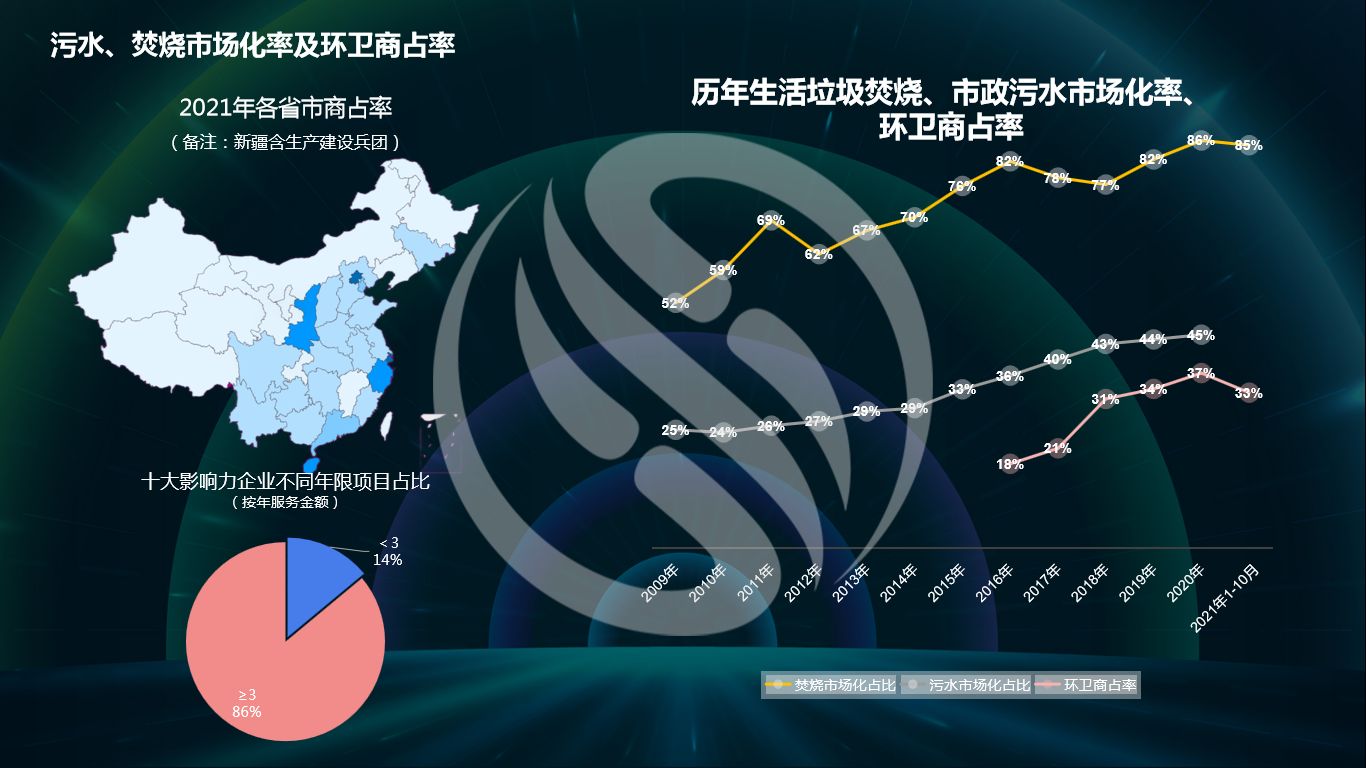

第五個是環衛板塊。去年的演講中我們就提到,曾經有一個環衛行業研究者說環衛的市場化率已經達到60%多。我們認為提出這樣的市場化率在環衛市場上沒有意義,之前我們用市場化率來描述污水處理、垃圾焚燒這樣長周期的市場化程度,這些行業項目相對較為穩定,拿到一個項目在手25~30年的周期內是很難再次分配的。但是環衛行業有明顯的區別,我們注意到市場上很多三年以內的委托服務項目實際上并不穩定,依然能被環衛十大影響力等大型企業再次分配,那么這部分空間就沒有被鎖定。因此,E20研究院用"商占率"來定義環衛這個市場到底還有多大的空間。"商占率"主要是在計算已經被"市場化"占有的項目時按照項目周期逐年剔除了一定比例(根據市場情況的假設)的服務期在三年以下的項目。經過調整后,我們發現三年及以上的中長周期環衛項目占到了總市場的32.76%,而剩下67.24%仍可以被上市公司通過說服地方政府進行再次分配,形成長周期的項目,這樣更加接近我們污水處理、垃圾焚燒領域的BOT模式。從各省的情況來看,除了北京、上海、海南等地的商占率已經相對較高,還有大量的地方有可開拓的市場。

從創新上來看,環衛企業也在技術和模式的創新。技術創新主要是智慧化管控和裝備的自動化。而商業模式創新這塊,我們觀察到一些環衛企業已經走向了停車場、收費公廁等有受益者付費的商業模式。

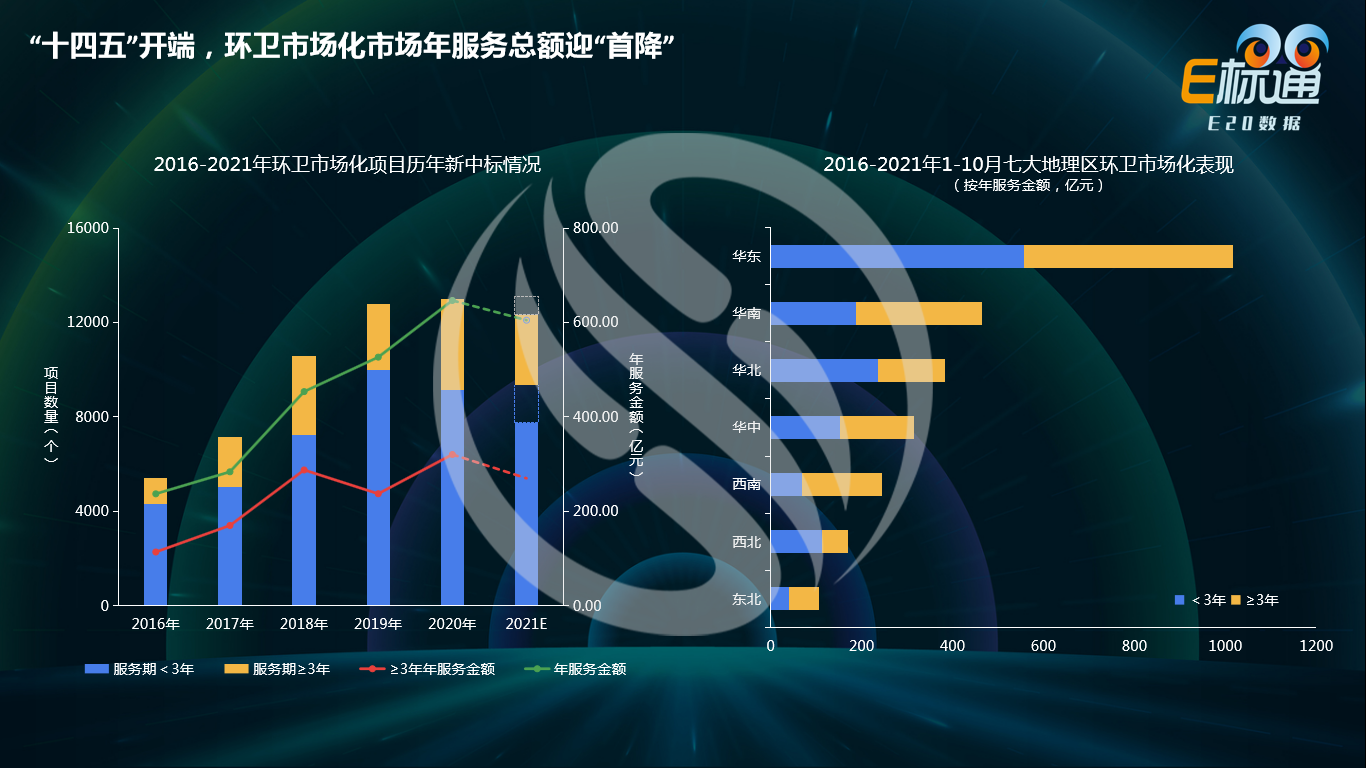

雖然商占率來看,環衛行業市場仍有大量開墾地,但從E標通采集的數據顯示,環衛市場化項目的總規模增速已經開始略有下降了(左圖)。從右圖七大地理區環衛市場化表現看,華東依舊是主戰場。

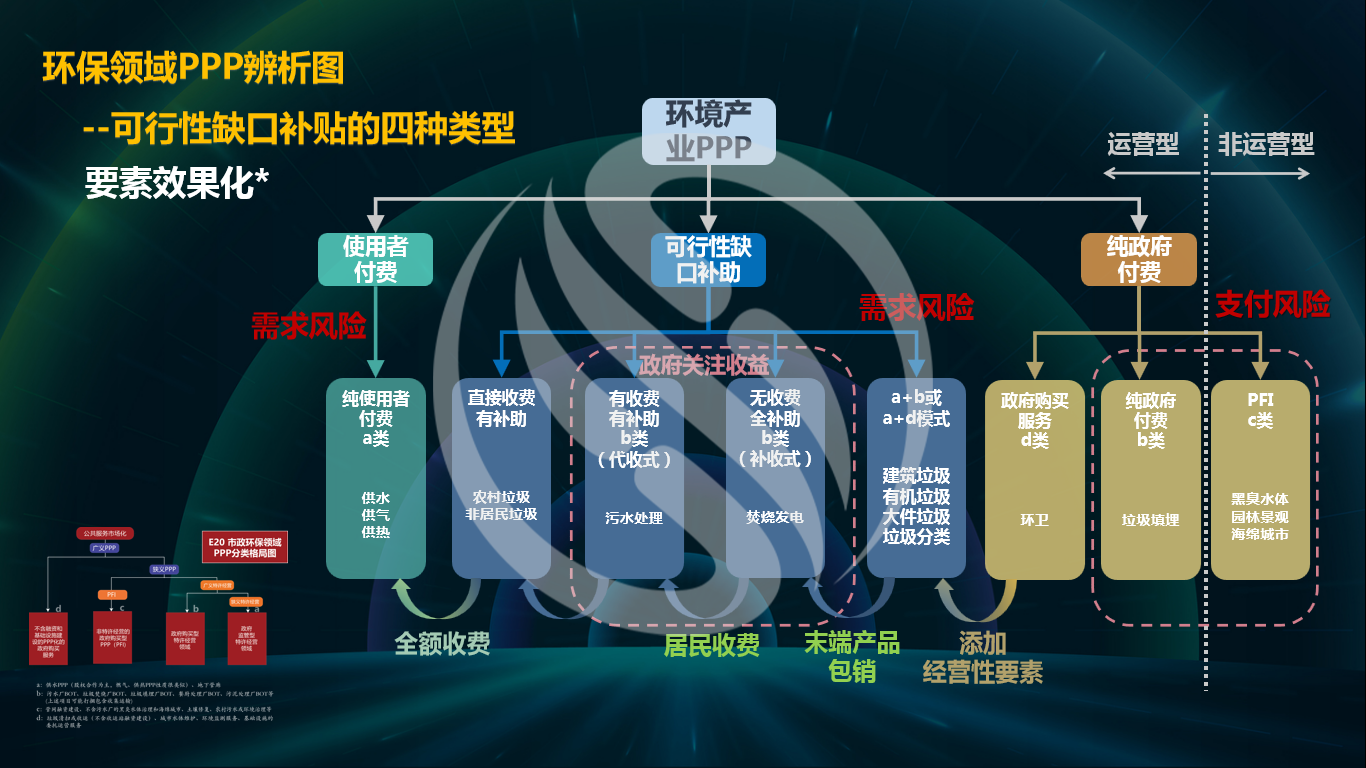

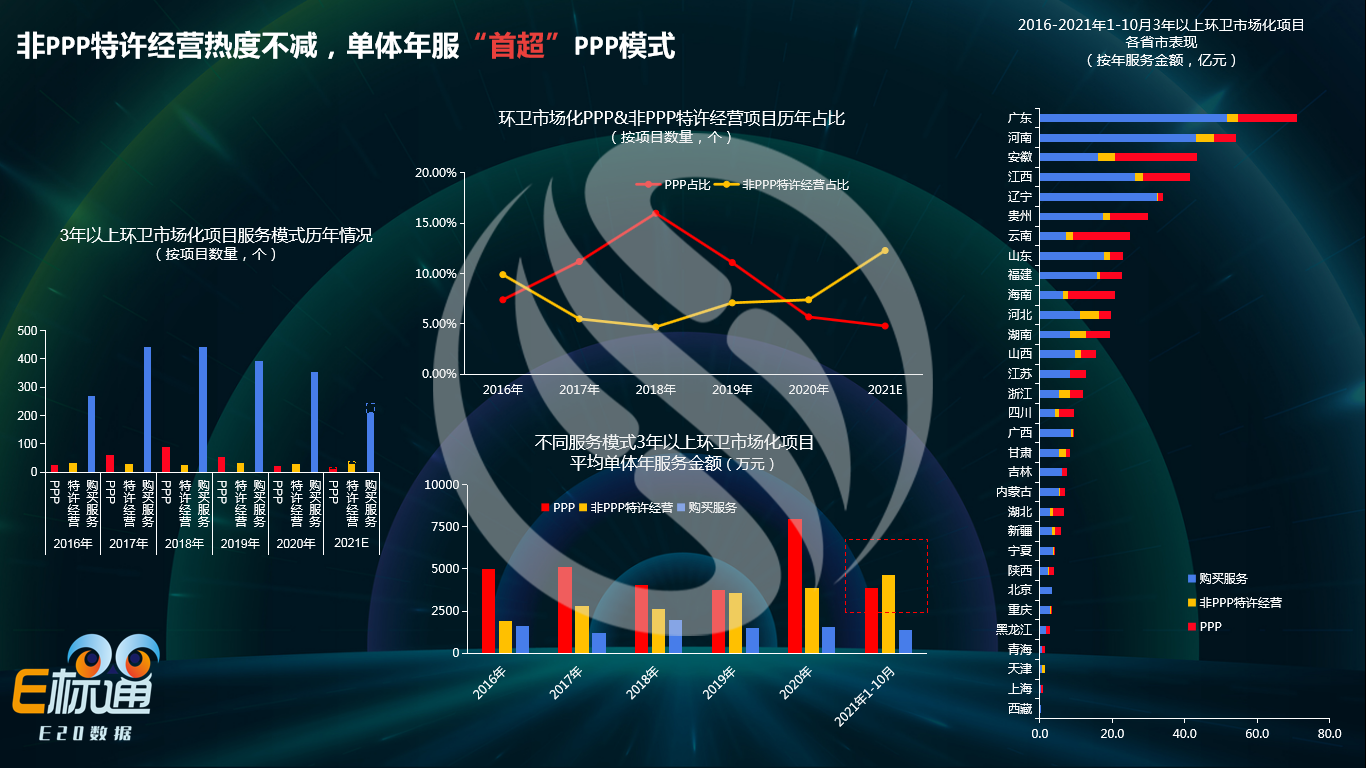

商業模式上來看,近年來PPP受到多方面壓制,在環衛領域的應用受阻。我們在公管和商業模式的規律研究中發現,企業和政府以及一些咨詢機構一起在這方面做"創新"。走購買服務的項目三年以上的占主流,8(3×2+2)年比較多,跟環衛設備一般折舊期一致,這就是"創新"。因為購買服務周期上限三年期是國家規定的,那么可以乘2再加上2年湊到設備折舊期。當然還有直接干非PPP特許經營十年以上的,不走PPP,而且這個合規風險就愈發嚴重了。2020年在我們反復"提醒"下非PPP特許經營比例超過了PPP,2021年的情況是非PPP特許經營占比繼續增大(中上圖),用垃圾焚燒和污水處理20年的非PPP特許經營模式把PPP模式涵蓋了,這就是公共管理角度所談的三大關系規律所帶來的問題。

中下圖是不同服務模式3年以上環衛市場化項目平均單體年服務金額,還是PPP和特許經營的規模大一些,項目更優質一些,范圍大一些,值得注意的是2021年非PPP特許經營模式的環衛市場化項目平均單體年服務金額超過了PPP模式的項目。右側圖是不同省市3年以上環衛市場化項目表現。

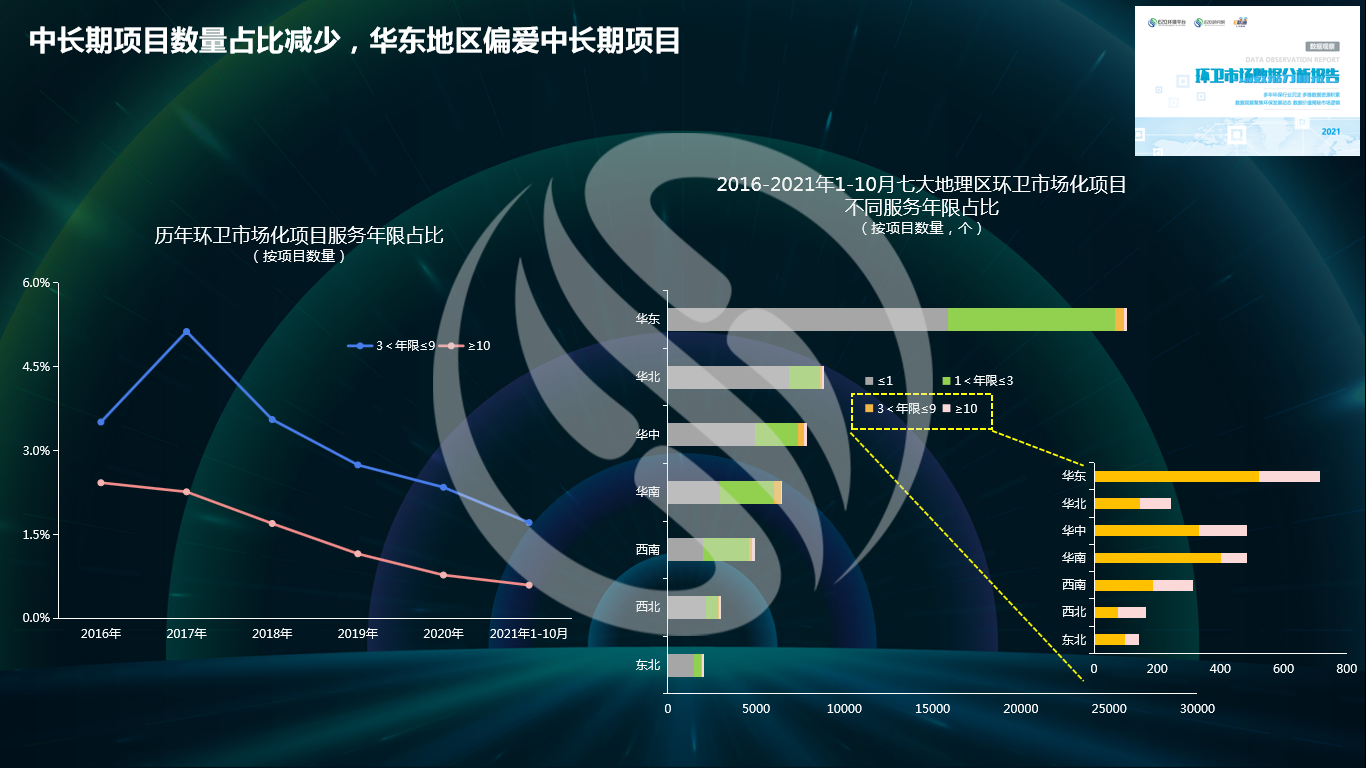

從服務年限維度看,地方政府為了回避政策風險,新項目選擇做長周期的比例減少了(左圖)。右圖是2016-2021年1-10月七大地理區環衛市場化項目不同服務年限占比情況。我們有相應的環衛報告來分析這樣的問題。

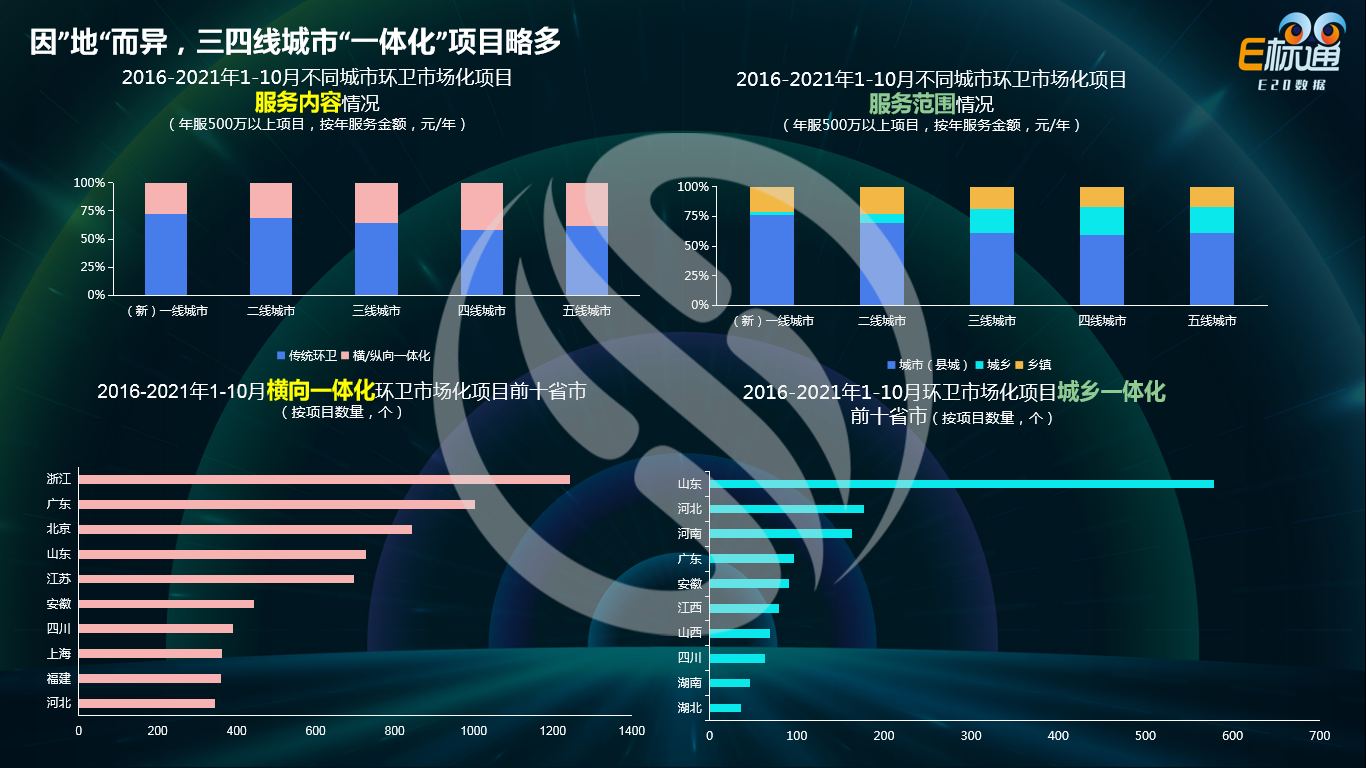

從服務內容和服務范圍看,可以看到三、四線城市做一體化的比較多,包括服務內容的橫向一體化和縱向一體化(左上圖),也包括服務范圍的城鄉一體化(右上圖),因為三四線城市本身的農村占比較高。底下兩張圖分別是橫向一體化和城鄉一體化釋放較多的前十省市。

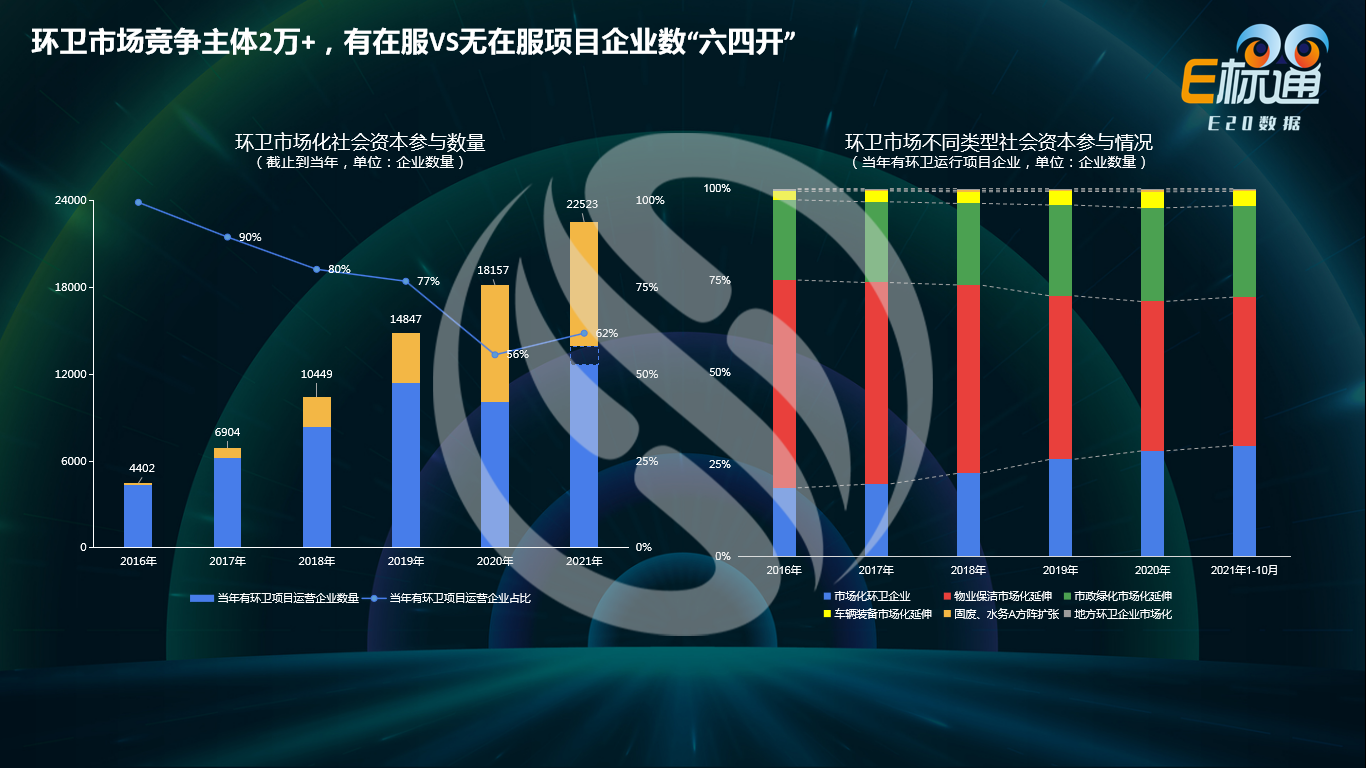

雖然有很多企業在進來(左圖),但是實際上也有將近50%的企業今年沒有什么新拿的項目,也沒有在服務期內運營的項目,企業進進出出的非常多,仍處于一個草莽時代的狀態。從右圖環衛市場不同類型社會資本參與情況看,物業保潔市場化延伸類企業的份額在逐年下降,市政綠化市場化延伸類企業的份額逐年在提高,這是這個領域發生的變化。

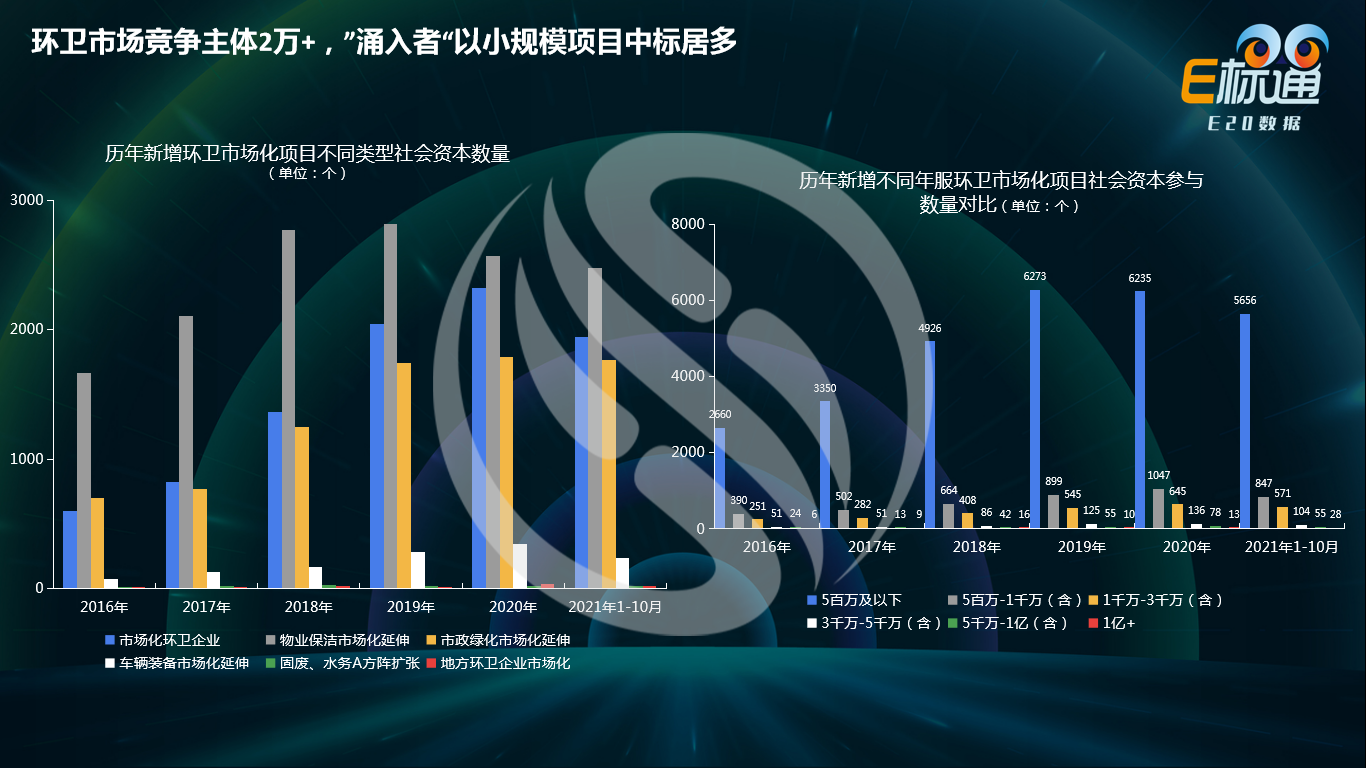

從涌入者來看,環衛市場近20000競爭主體中,新增的涌入者以中標中小規模的項目居多。

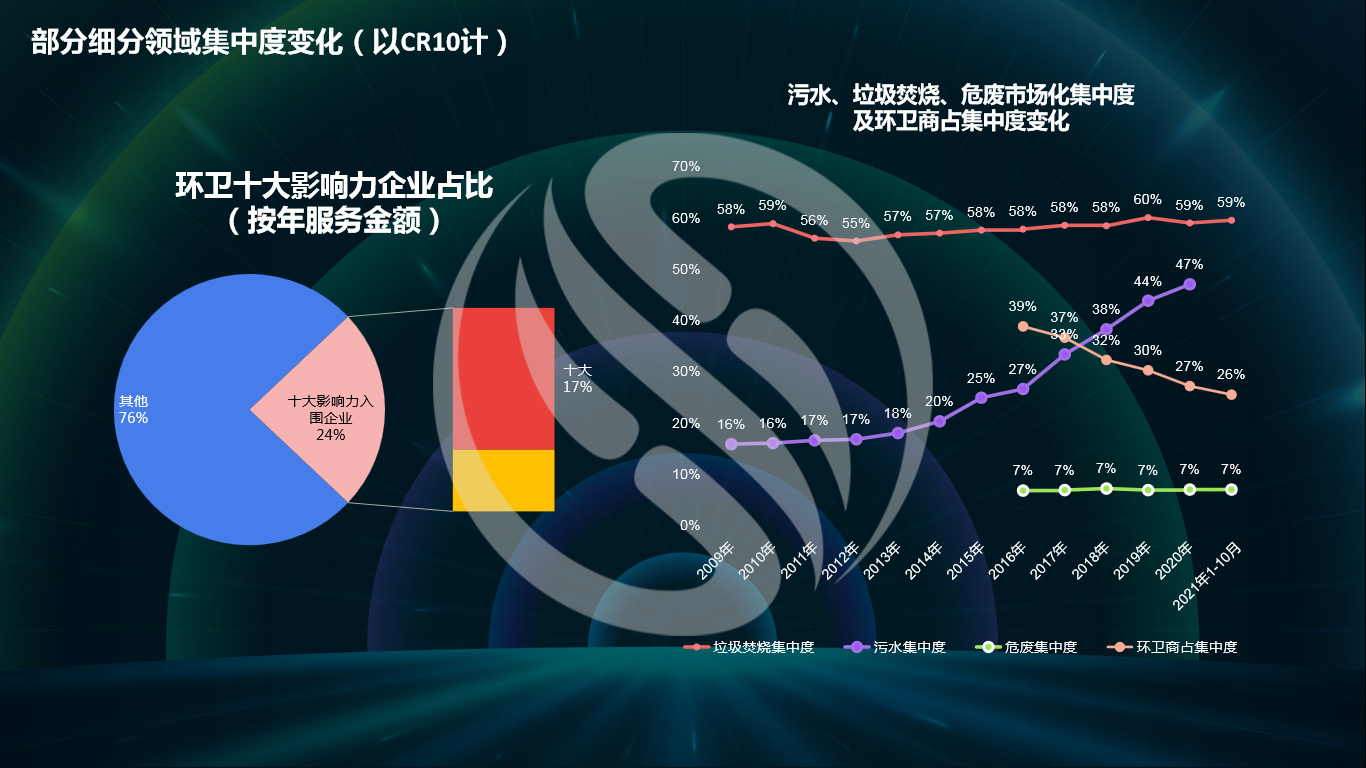

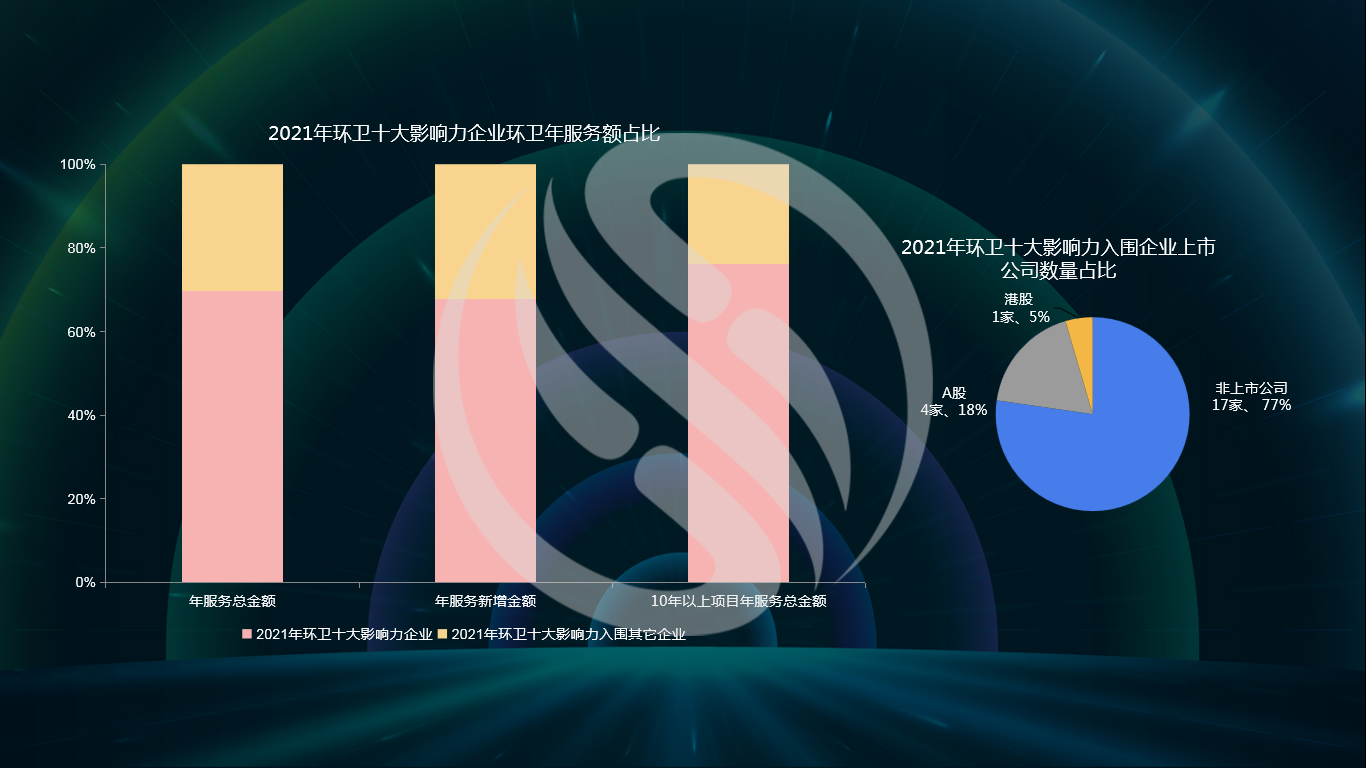

環衛領域十大影響力企業在這個領域的話語權小于垃圾焚燒的企業(左圖),只拿到24%的市場份額,十大影響力企業占到17%的份額。房地產公司來了、物業公司也來了,在這個情況下,環衛的商占集中度是在下降的(右圖),從39%下降到26%,它將面臨一個長期混亂的局面。

商占率的地圖還可以看到,十大影響力企業在長周期項目和高品質項目中都有較大的優勢,但是市場內有大量的小型項目淪散到各種小企業中,這是這個行業的特點。

從十大影響力企業不同年限項目占比看(左下圖),十大影響力企業在大項目上有相對優勢,但是依舊有太多碎片化的小項目。

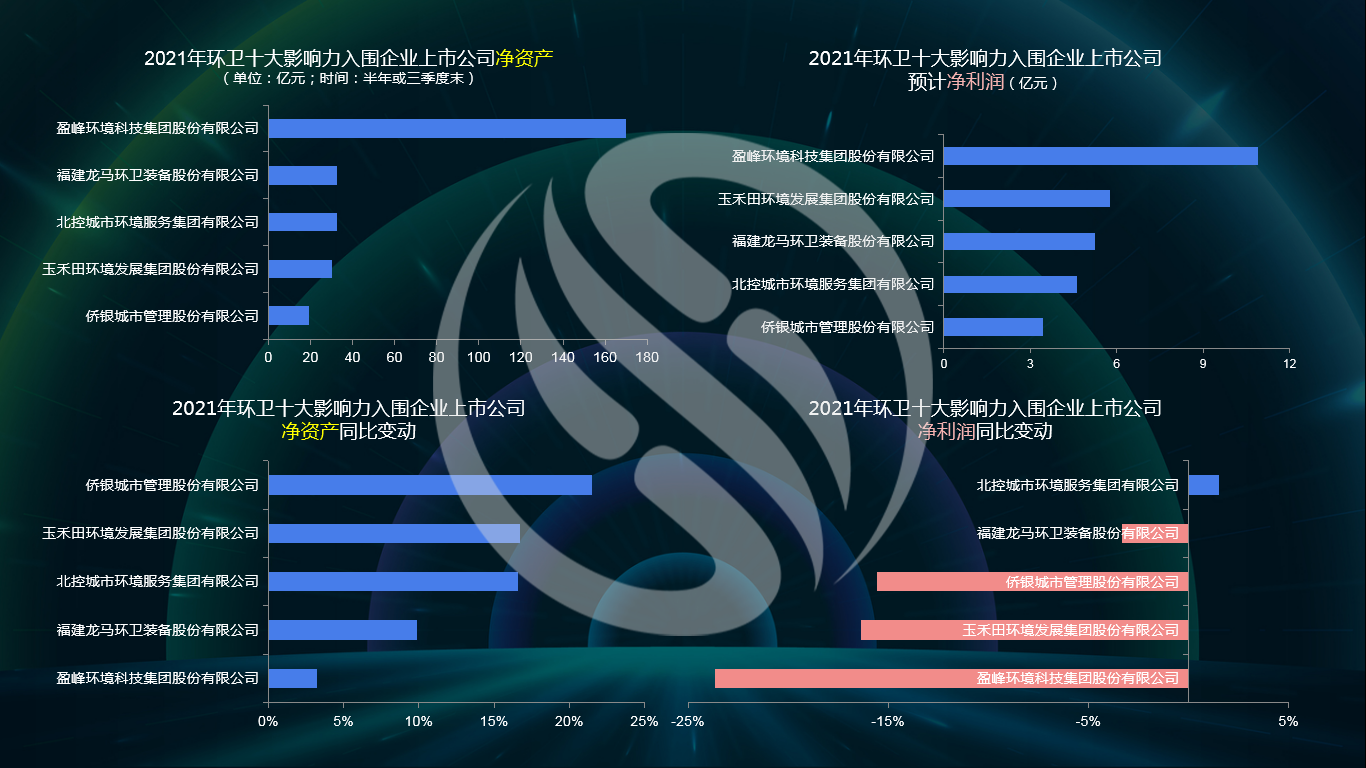

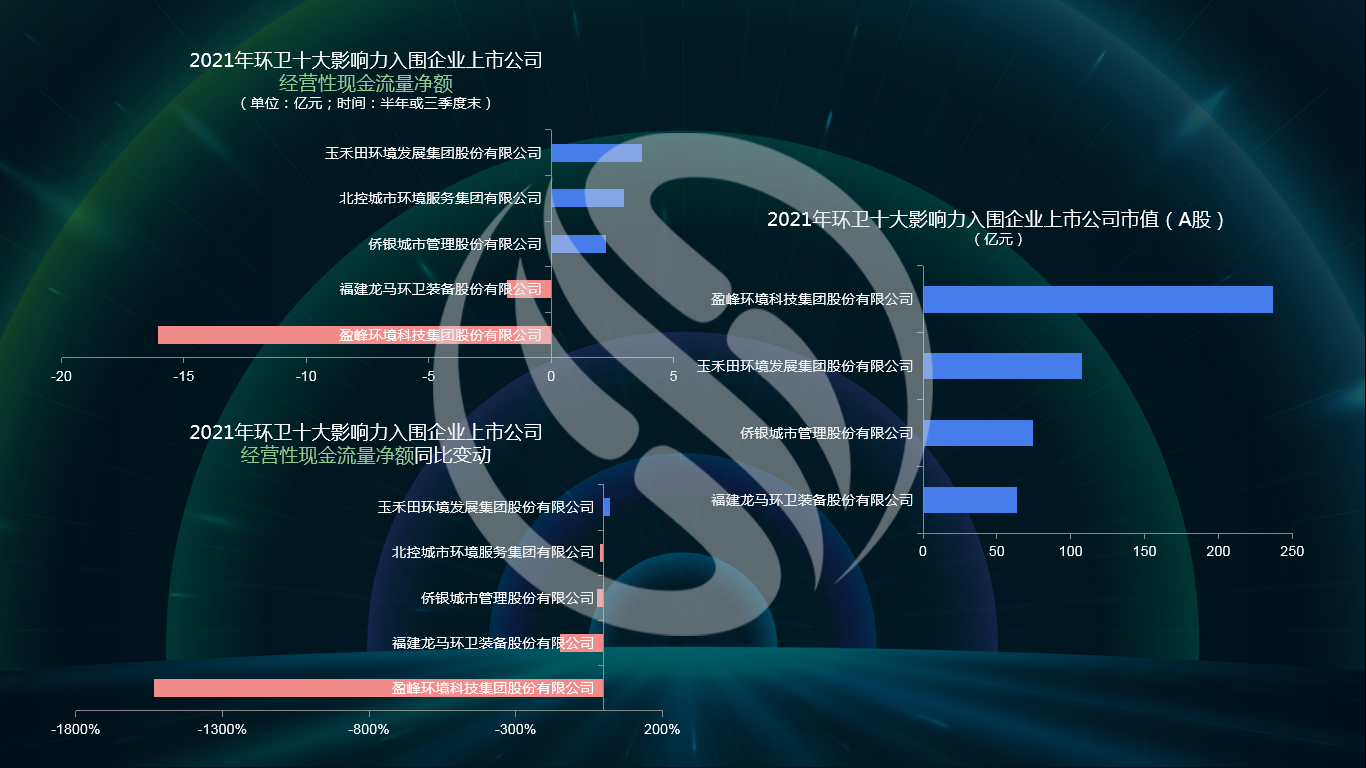

以上為上市公司的一些財務數據,凈資產、凈利潤、凈資產同比變動和凈利潤同比變動。經營性現金流、市值和同比變動,有一些數字不太好看。

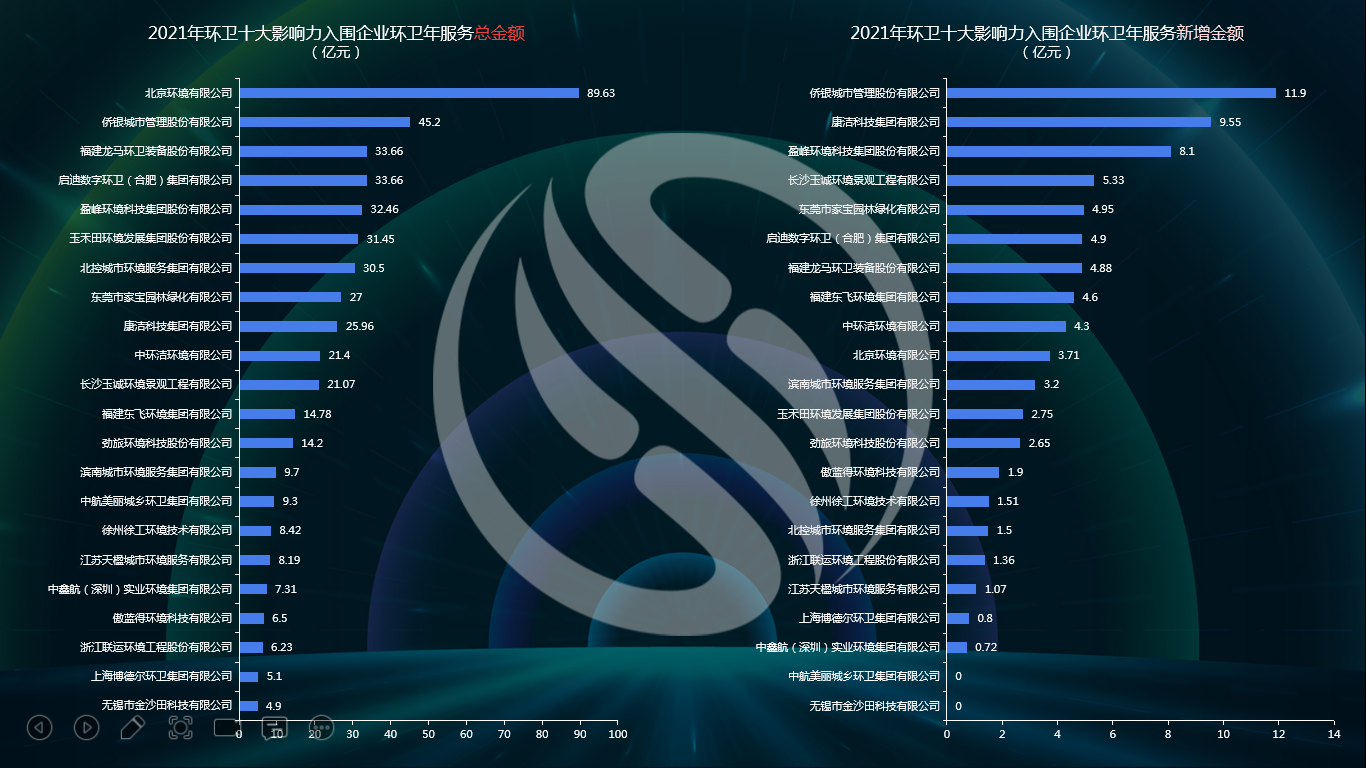

環衛年服務的總金額來看北京環境有限公司依然是遙遙領先,原來積存的優勢比較大,右圖是2021年新增金額排名,僑銀城市管理股份有限公司在新增項目上遙遙領先。

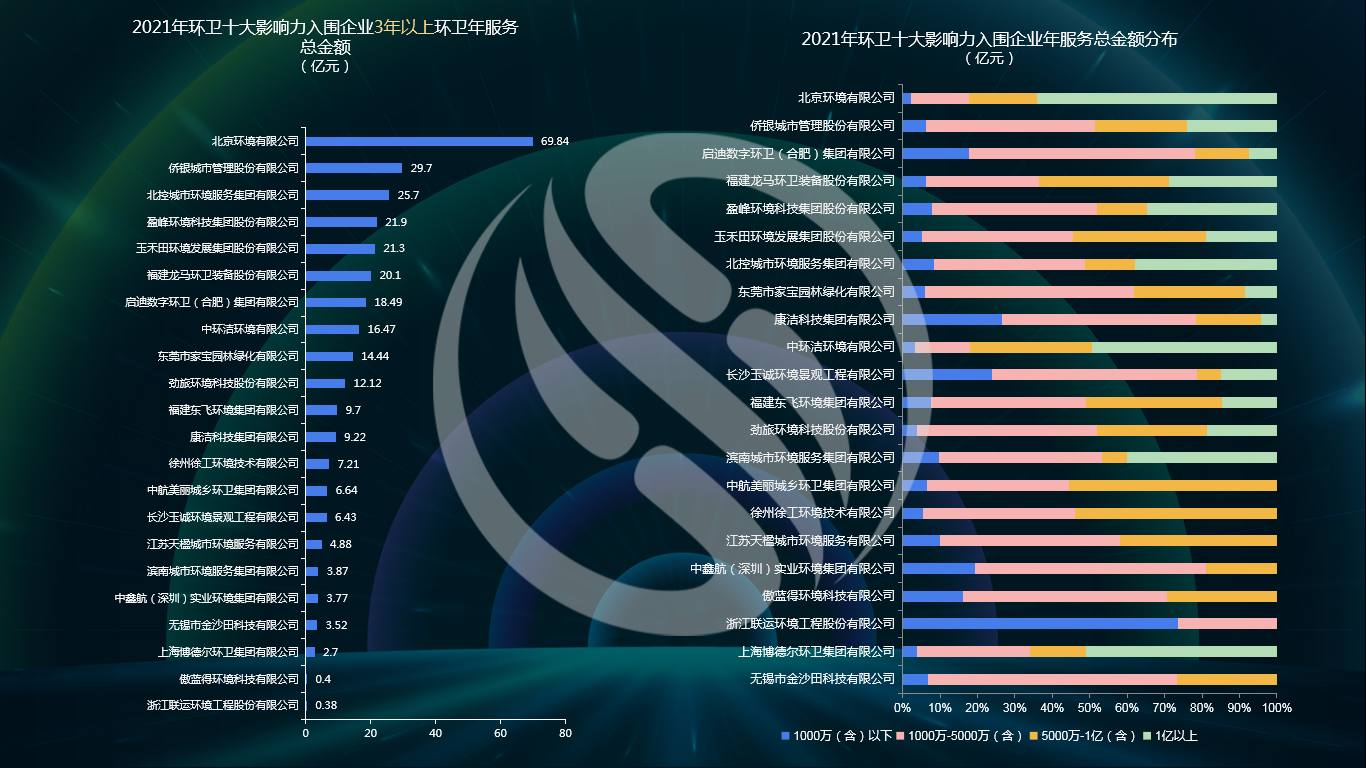

這是三年以上的環衛年服務的金額,右側是不同規模的分布,可以看到環衛公司所掌握資源的優勢與否。

左側是2021年固廢十大影響力入圍企業網絡評選人氣榜前十排名,右側是固廢十大影響力企業年度新聞影響力總得分排名。

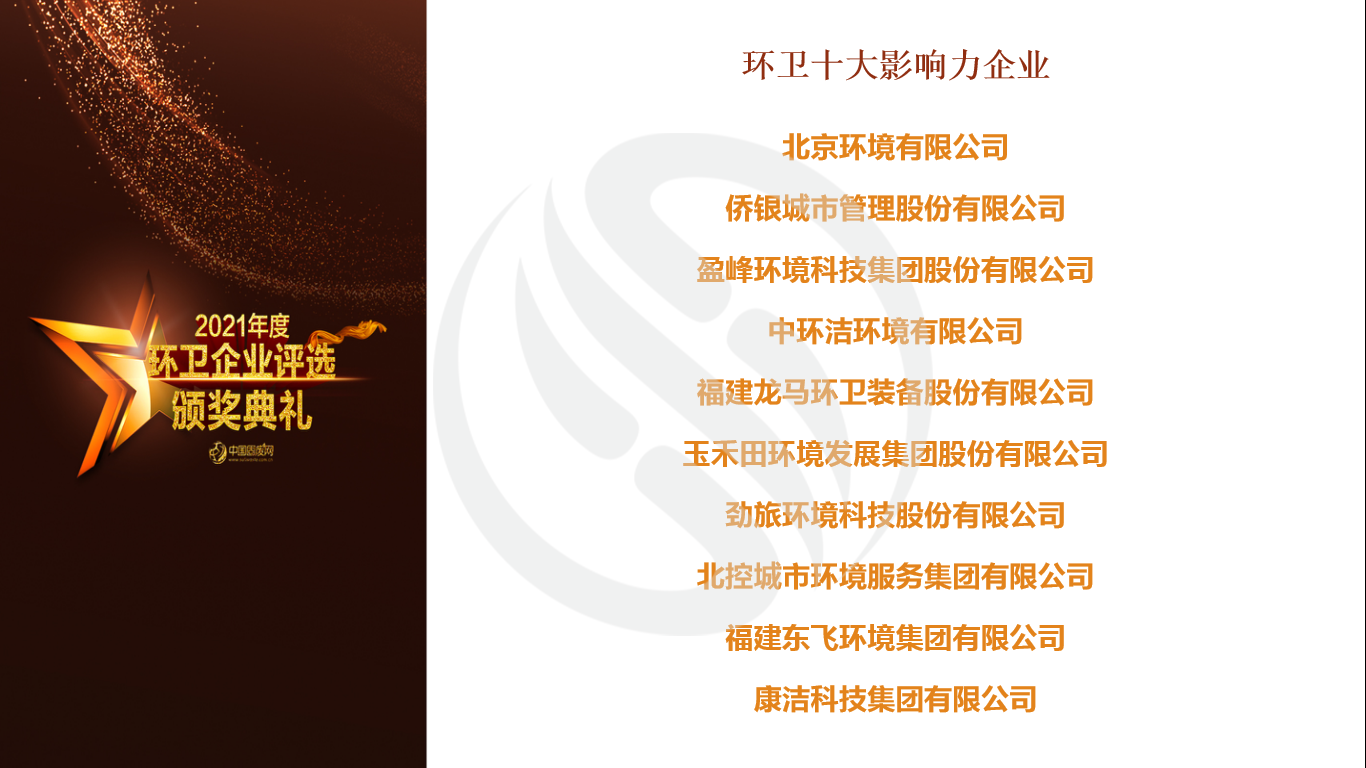

接著發布今年的環衛十大影響力企業(名單)。

我們還有一些環衛最具成長性服務企業,完整榜單還請參看2021固廢&環衛十大影響力企業等11大榜單揭曉。

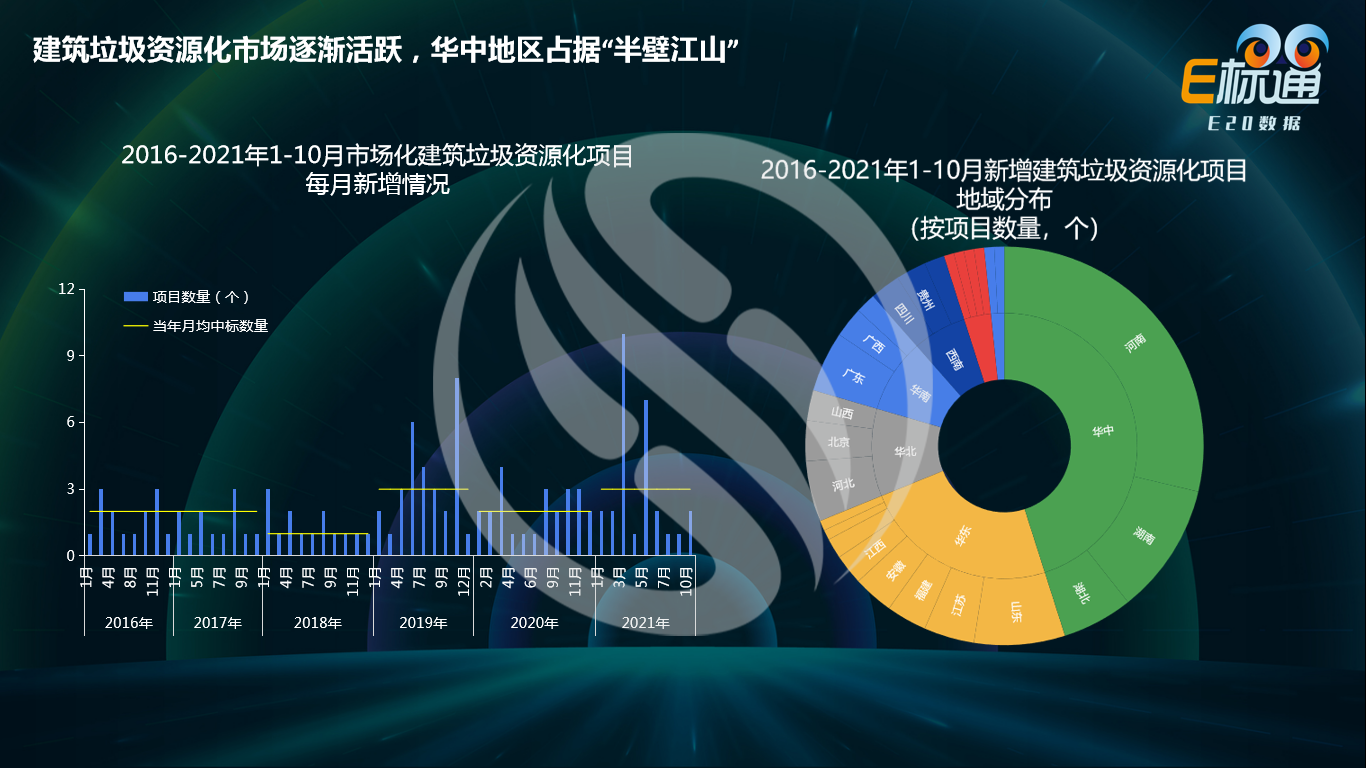

下一個板塊建筑垃圾板塊,我們看到,伴隨著無廢城市工作的推進,建筑垃圾成為持續支撐固廢行業增長的細分領域之一。左圖是2016-2021年市場化建筑垃圾資源化項目每月新增情況,從月均1-2個項目增長只月均2-3個項目,略有上漲。右圖是地區分布,華中省份占了大部分,其次是華東地區。可見無廢城市的推進對建筑垃圾行業有很好的促進作用。

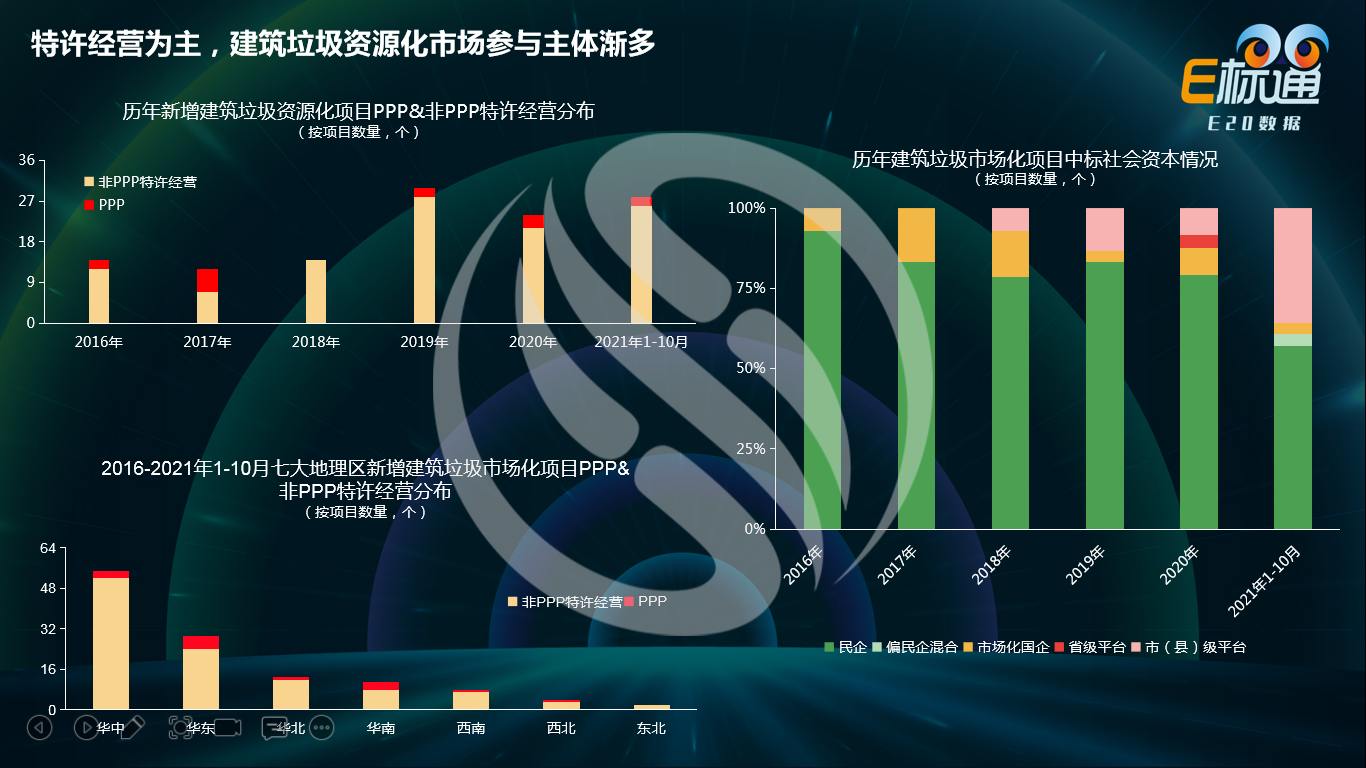

商業模式角度來看,在這個領域更多的是非PPP特許經營,PPP項目甚少(左二圖)。右圖為歷年建筑垃圾市場化項目中標社會資本情況,每年的情況都不同,民企占主流,但獲取的項目數量在逐年下降,政府的平臺公司在2021年中標的項目占比為36%,其中包括上海環境等承接了更多地方政府的建筑垃圾和裝修垃圾的BOT項目。

這是建筑垃圾的技術領先企業名單。

危廢領域有一個特征就是它主要是與工業企業強相關的政府監管下的toB業務。我們觀察到,如格林美、桑德這樣的公司在做的是政府授權的危廢資源化,結合了市政領域的特許經營特點,以及工業領域的服務特點。而另一種類型是類似于鑫聯環保這樣的公司。鑫聯環保的業績在近兩年得到了大幅增長,主要得益于其深入工業企業,嵌入到工業生產的流程當中。區別于常規的通過危廢處置資格證做綜合處置的業務,這種危廢資源化中對于企業和產業鏈的融合度要求非常高。一些上市公司簡單的通過資本手段進入危廢資源化領域,如果你不是這個行業有深度的理解,是很難在這個行業內發展的,可能會適得其反。最近有一家上市公司并購了一個江西的和鑫聯類似的資源化危廢資源化項目,主要做在高爐灰中提金屬鋅的業務,考慮到這類項目對行業和產業鏈的理解有著非常高的要求,企業需要高度謹慎。

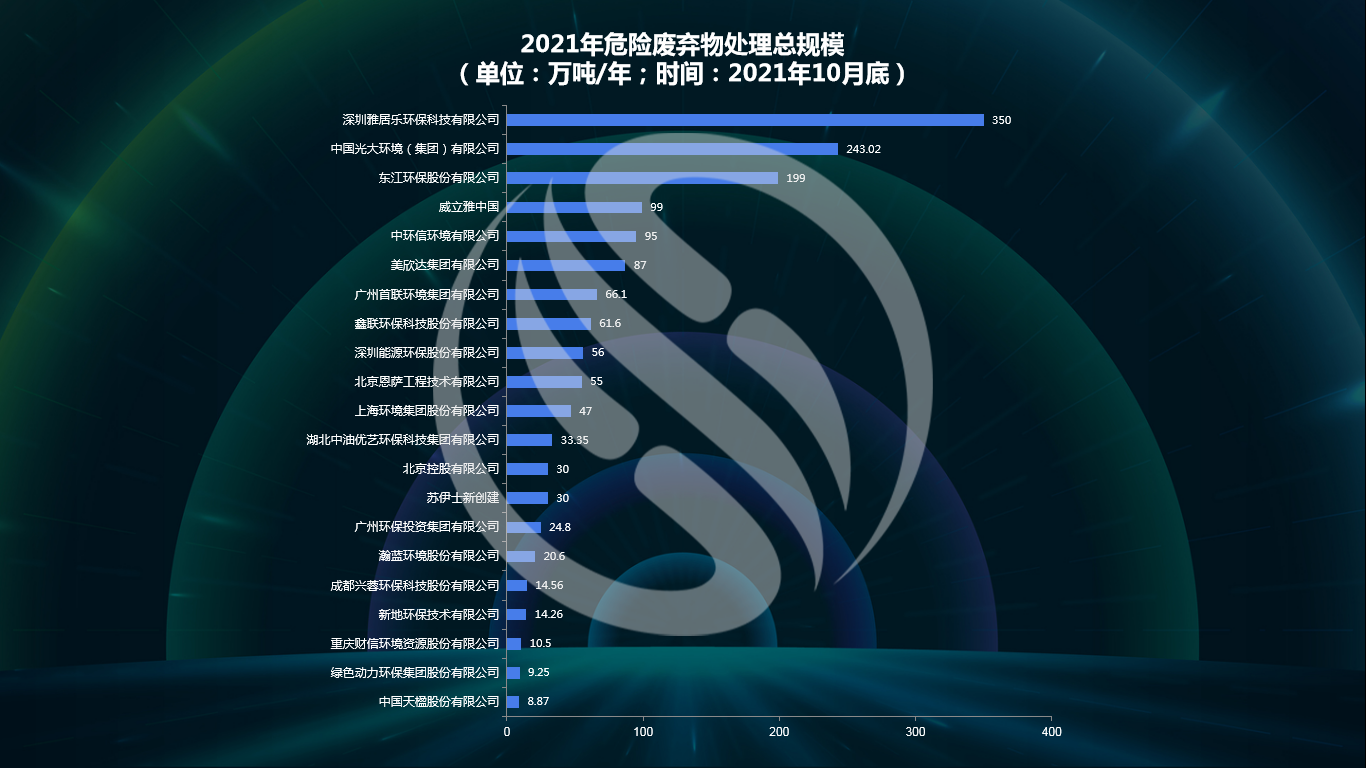

這是危廢處置規模的排名,以及危廢領域的領先企業名單。

創新成功的路徑總結

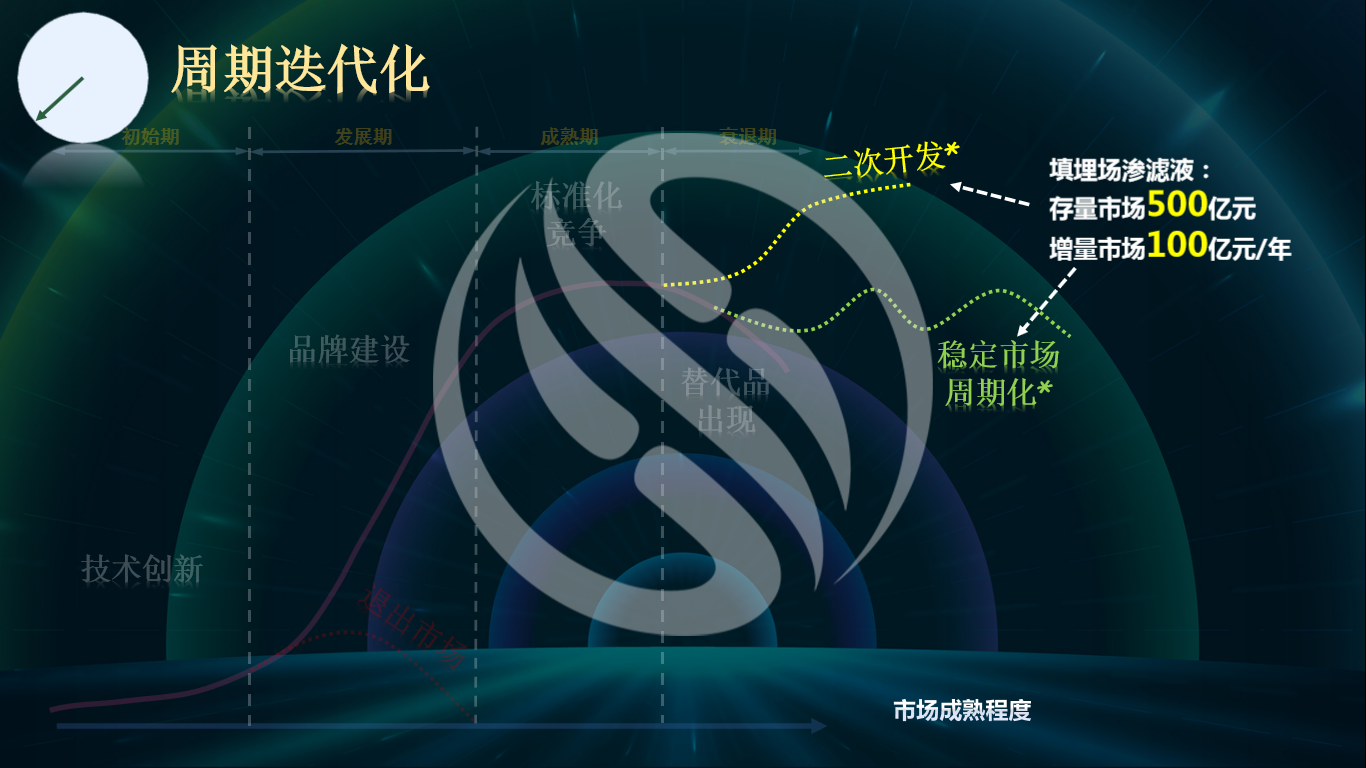

最后一個章節回到我剛才說的,在我們面臨這么一個內卷的時代,剛才瀚藍環境金鐸總提到追求業務發展的二次、三次曲線,首創生態曹國憲總也提到很重要的觀點是要回避技術陷阱,我們關注了一些好的案例,總結為9個小特點,分享給大家,在前面的章節介紹中提到了一部分。

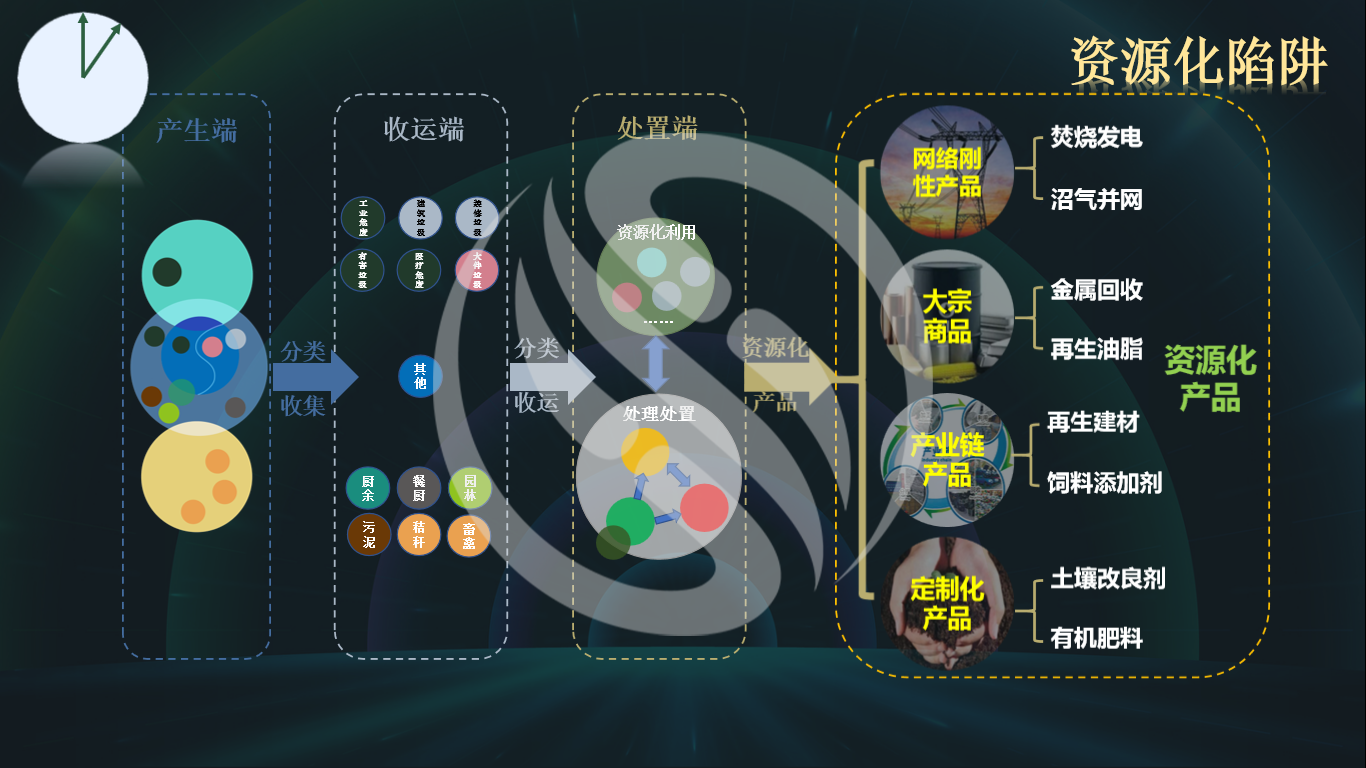

從固廢產業的發展角度來看,資源化本身一定是未來的方向,但是資源化的過程當中實際充滿了陷阱,這么多年來很多以資源化為主要業務的企業倒下了,比如國新天匯(推薦閱讀→處置全市一半污泥!國新天匯長期違法被安徽環保督查組點名)。相比而言,以減量化和能源化為主要方向的商業模式都相對比較簡單更容易把控,但是做資源化是非常不容易的事情,我們總結的資源化的規律在前兩年的論壇演講中說過,資源化產品最后的方向主要是網絡剛性產品、大宗產品、產業鏈產品和定制化產品。要分析不同產品的長板和短板,尤其是在需求風險方面,定制化產品受到的干擾就相對比較多,如果要往后延伸,對產業鏈整體的把控能力要求是非常高的。

美欣達集團講到了他在有機垃圾上做后延(相關閱讀→美欣達匡彬:讓有機固體廢棄資源回歸生態),以及論壇第二天環節中的中持綠色(相關閱讀→解開"沼循"奧秘!如何構建以有機廢棄物處理為紐帶的生態農業? )也在這方面做了很長時間的耕耘。但這種模式下,擴張速度一定快不了,因為要把肥料賣到農田去,這本身是非常復雜的事。

有兩個案例跟大家分享。第一是,路德環境曾經在三個月前發了一份上市公司公報,今年的利潤上升了900%(相關閱讀→路德環境:2021上半年凈利潤增長942%),為什么?他能夠把酒糟做成了飼料中的添加劑,并且被大型的養殖集團所接受認可,目前這些做飼料的廠爭先恐后收購其產品,因為認可品牌以及產品產生的實際價值,價值就是類似養樂多,調節牛的吸收消化能力,不用打那么多抗生素。我們看到路德現在做到了,但是最開始路德用酒糟做肥料卻沒有做動,因為運距的問題和產品價值問題。說明資源化的產品要嵌入產業鏈,讓飼料廠如新希望、正大此類幫他做消納,這樣他本身就不需要控制產品后端產業鏈的復雜管理過程。這樣他的擴張速度就會很快,當然這離不開技術創新和應用本身。路德在酒糟的資源化研發上投入了5000萬,花了三年才找到方向,又花了兩年才接入了養殖行業。這樣的東西明顯和我們的定制化產品(如有機垃圾資源化產品-有機肥料)是不一樣的。

第二是,鑫聯環保,主要做高爐灰資源化提鋅。我們觀察到行業內很多企業都在做高爐灰中間提鋅,但是鑫聯的技術在花了6-7年時間持續提升后可以做到提取高純度的鋅錠,成為了大宗商品,大幅度解決了產品的消納問題(相關閱讀→馬黎陽:我們在源頭,"解救"重金屬污染)。而后繼續深化技術研發,在其中提出微量的銦,而銦用在我們現有的電路板、顯示屏上,但是每個電路板或顯示屏上面銦的使用是納米級的,雖然銦作為貴金屬價格非常高,但是實際平均到每個顯示屏上面僅增加幾塊錢成本,近段時間銦的期貨價格已經提高了很多倍,進一步加強了鑫聯環保資源化業務的盈利能力。如果像行業內其他廠家只能做到硫酸鋅的話,就依舊屬于定制化產品,對末端的消納環節沒有這么強的控制力,當然也沒有機會拿到銦的產品。因此我們說產品進入到大宗商品階段,雖然會受制于大宗商品的價格波動,但是消納成本大幅降低,且有了一定保障,當然想要做到大宗商品也離不開技術的提升。

到了最后一個階段,大家都知道發電、供熱等相對來看屬于網絡剛性產品,更容易銷售也可以減少管理成本。這就是我們提出的一個思考的角度。

從前面所述的資源化破局中有一個共性規律就是用技術驅動循環產品質量的提升,傅老師的演講中(相關閱讀→傅濤:用高質量重新定義垃圾處理)提到了一個循環層級理論,如果在產品以及技術革新上不能提高產品的品級,那么你所做的資源化本身的管理成本是非常高的,這是要我們思考的問題。

我們一直強調"運營為王",這件事已經強調了很多年。

其實這一點并不僅局限于重資產公司,輕資產公司同樣也需要。很多技術企業最痛苦的問題就是離不開"排浪式"的痛苦。"排浪式"是指在當前周期完成了技術研發、產品開發,獲得了設備的銷售、工程項目等的發展機會。但是在下一個周期如果沒有開發出新的技術或產品,就失去了繼續發展的可能,得不到持續的發展。對于民營的技術企業而言,真正的好公司要能找到一定的運營資產,才能構建一個"旋渦式"的商業模式,并伴隨著技術的不斷迭代,與客戶的鏈接越旋越深。這一點對于民營企業來說是非常不容易的。在復雜的環境中間找到運營的資產模式,目前來看適合民營技術公司的設備租賃明顯在工業領域、滲濾液領域都提供了很多的機會,也包括填埋氣發電領域用中資產模式的集裝箱的方式在填埋場沼氣發電,而不是重資產模式的建設施,就可以吃掉一些小體量的項目,而且可以隨時拆走轉移到下一個填埋場。這樣的商業方式都是以設備代替工程來提供服務的中資產模式。這是一種新的突破。民營企業在這方面有一定的機會。

我們觀察到幾家相關的滲濾液企業,業績都主要來源于全量化的處理需求以及設備租賃的商業模式,在公共管理上督察的緊迫性和應急的長期化,我說的三要素(技術、商業、公管)都具備了,如果不是DT的技術他可能沒有這個優勢;如果不是設備租賃的商業模式進入他可能不能獲得運營收入和長期穩定的現金流;如果不是環保部查得嚴,他也沒有這樣的機會。所以環保產業當中任何技術的發展,都要在這三個維度相結合研究。

另外,我們看到現在出現了很多分散的處置方式,那么為什么要做分散化呢?我們認為分散和集中本身就是一個技術路線選擇上的博弈,同時分散的市場往往很多都產生于對某些風險事件的應急、或應付上級的要求,但是這也是機會。有機會就要開發,設備公司就會得到發展。比如說這兩年有機垃圾的分散式處理,美欣達集團匡總演講中提到,浙江有1000多個分散式有機垃圾處理點。為什么采用分散式呢?就是因為這樣的投資小,先做幾個示范,上面來檢查我開始做了,肯定比直接干一個500噸的集中式廚余垃圾處理廠安全。另一方面萬一政府的垃圾分類推得慢不及預期,那么也就沒有必要再上新的集中式項目,靠分散式已經可以解決問題。財政有限的情況下,在應付檢查的情況下就有應急的需求。

填埋場前面也提到了,是典型的到了行業發展的末段進入衰退期。但是填埋場這幾年出的項目不少,我們看到尤其是滲濾液的問題,是以前雙膜法的重大短板,滲濾液反復的回噴,因為填埋場沒有熱能可以像焚燒廠一樣進行利用,由此帶來全量化的成本問題。我們認為填埋場雖然進入了產業周期的末段,但是還有二次開發的可能性,但是這種開發需要我們對需求、對產品進行迭代化的思考。我們預測在填埋場滲濾液領域存量空間是至少500億元,而增量市場空間可以達到100億元/年,增量空間還會隨著政策的不斷收緊持續放出。這樣的項目和技術和商業模式都有很大的關系。同時,這也是中資產模式的一種代表。

要素效果化,在政府缺資金的情況下,尤其是做服務的要提升顯示度。在環衛領域圖元科技(推薦閱讀→環衛企業如何擁抱數字經濟?)通過智慧化環衛管控平臺的搭建,幫助地方政府對環衛考核內容進行量化監督,提高項目服務質量,就是一個典型的要素效果化例子。我們這個領域要突破里不開服務產品化,細節前些天已經講了很多,鑒于時間關系就不再細說。

最終我們看到在環保領域形成突破,離不開服務產品化(推薦閱讀→傅濤:用高質量重新定義垃圾處理)。

我們看到:對于環保領域,技術可用是基礎;商業上用得起是環保成本屬性的基本出發點,除非打破資源化的瓶頸才有可能獲得更多的發展空間;但是公管上可控,"控"字體現了央地之間的關系以及我們企業和政府之間的關系(推薦閱讀→薛濤:中國特色三大關系決定PPP國情)

技術創新是非常重要的,但是技術創新戰略中絕對不是唯一的驅動力,一定要結合三個要素反復推演,謝謝各位!

其他論壇相關鏈接

中國標準化研究院資源環境分院王秀騰:如何界定固體廢物、危險廢物與副產品?

本次演講制作團隊

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317