時間:2017-02-20 16:58

來源:中國水網

作者:薛濤

那么,一個職場新人怎么樣從學校里走入職場,怎么能夠一步一步,“三十而立,四十不惑”呢?這里就有一個“五識”的循環過程。

四、從三“yu”到“五識”

回顧去年講的三“yu”,重點談的是從企業視角看個人的發展(薛濤淺談環保人職業發展(下):管理三yu決與新三板)。第一個“遇”,我們曾說“千里馬常在而伯樂難求”,說的是員工應該珍惜你碰到的好領導和好公司,但其實辯證來看,伯樂心中卻也覺得千里馬難求,幾乎所有成長中的好公司都會面臨人才的瓶頸,但企業里碰到的有些人才短缺現象的原因卻是結構性的,就類似環保里我們說的“水質型缺水”,是因為企業內部對人力資源缺乏合理的識別、調配和培養。一個好的領導(包括合格的中層管理者)應該去識別和珍惜每一個人才,將其安排在合適的位置(長板理論);第二個“漁”,指的是當你成為中層管理者的時候,一定要記住“授之以魚不如授之以漁”,要懂得合理的授權,輔以科學的教育培養,能夠使其團隊更快地成長,這也是解決“水質型缺水”的重要方法;第三個“御”,真正好的企業能夠達到“同其心,一其力,則無往而不利”的境界,背后是企業文化的支撐。一個優秀企業,能夠讓員工將所有的精力放在企業和個人共同的成長的和諧目標上;一個優秀的管理者,也能夠很好的統御團隊,讓團隊中的每個人都能不斷成長,發揮各自的特長為團隊做出貢獻。

去年開篇也提到個人成長的問題,比如開篇的職場“將俠王候”四種形態,和通過邏輯積累實現從學識到能力的構建過程,(薛濤: 淺談環保人職業發展(上):將、俠、王和因玩而堅韌)今天再接著往下細說。年初讀霧滿攔江提到一個“五識”的梯進認知過程,個人覺得把這個過程作了有益的標識,但是每個階段細節尚缺,也忽視了其中的辯證循環,由此在這里借用和補充進來。

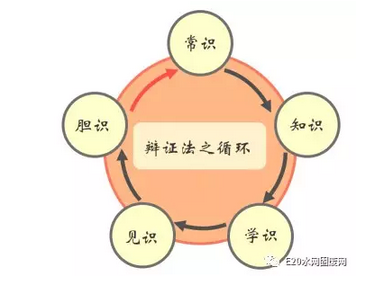

具體來講,我們怎么從娘胎里出來的“一張白紙”,除了基因帶給我們的天分的不同,在后期的培養中,怎么變成一個有能力的人呢?其實我們的心靈的成長,或者說思維能力的培養上走過的是一個“五識”遞進的過程。從常識走向知識、走向學識、走向見識、走向膽識,再由這些識回歸到常識的過程,就是一個人可以通過職場修煉的心靈成長的五個階段。這五個階段并不是單程的,而是一個循環,這背后也是辯證法所揭示的事物發展循環向上的邏輯。

此外,我經常在辦公室強調的所謂十八小時工作制,其實是希望大家在下班的時候,頭腦里依然能高速開動的發揮邏輯思考能力,規劃創新業務的基本邏輯,總結已完成工作的規律和發掘可提高效率的微創新,也包括思考待人接物的得失和如何提高的方法。這樣盤點過去和規劃未來的過程,也就是我說的“琢磨”,也是擺脫“低品質勤奮”的唯一方法。這個下班后“跳出”上班后再“進入”的過程,就是為了促進五識的循環遞進,大大發揮了職場這個修煉場的作用。值得一提的是,正如前面所提到的,如果不能建立積極的心態,而是把琢磨變成了焦慮,這樣的思慮就反而變得適得其反。

五、“五識”,實現人生破解的往復循環

1)常識

我們說到每個人的成長,往往指的是心靈的成長,意思就是思維認知能力的提升過程,從學齡前的牙牙學語,一直到職場上的打拼,都是絕大部分人磨練思維認知能力的道場。

從時間軸上看,常識是起步的源點,我們出生之后都有初階的常識。比如說,生下來就知道吃奶,遇見危險知道躲開等等。常識是驅動一個人基本生存的要素,也可以歸結為人的本能,表現為一個孩童追求生存和愉悅的本能,其中包括一個很重要的一點,就是學習的本能。在現代社會的正常慣性下,從常識起步,學會基本的生存技巧后,兒童進入了學校,通過書本開始構建自己的知識體系,這個也構成了智商的積累,而進入學校本身也是進入了社會,情商的訓練也隨之而來。

2)知識

我們知道狼孩的故事,就知道知識和學習(包括語言的學習)確實是構建智商的基礎,其中一個重要的原因就是我們通過學校里知識的學習本身鍛煉我們的邏輯思維能力。整個學校學習生涯就是知識體系的構建和邏輯能力的初步養成的過程,中間當然不乏局部的五識小循環的應用過程。比如說具有更積極主動的常識的學生,其學習會像海綿吸水一樣更主動,也會在知識吸收和轉化上更有效率,也有學生可能在學校里就能夠將知識與外界認知結合形成學以致用,也有些同學博覽群書見識更廣泛,他們也許甚至有膽識應用學識甚至挑戰權威,形成突破。

但是大部分學生的基本過程是拿到文憑,在學校學習知識的過程的通關、獲得職場的敲門磚,而真正影響深遠的轉換恰恰是從第一份工作開始。

3)學識

初入職場,就開始了全面的知識轉換為技能的過程,這就是從知識向學識轉化的過程,也是王陽明所說的“知行合一”境界的一種相對簡單的實踐,“知不棄行,行不離知”,這個轉化中最重要的就是在工作中將部分可用的知識積極實踐,也包括結合實踐根據需要去自學掌握新的知識,你曾經在學校里掌握的知識只是基礎,你在學校里掌握的更重要的能力是邏輯能力,而邏輯是你的職場“語言”,你通過在你工作中逐步熟練地運用這個“語言”,開始建立你和其他人以及這個外部世界的共識。

為了提高學識轉化的速度有一些小的技巧,背后都是為了強化邏輯思維能力的提高,比如說做報告做展示都盡量用PPT形式而不是大篇的WORD文檔,因為PPT能夠讓你在知識和學識的凝練過程中抽取主邏輯,從而提高邏輯思維能力。還有兩個能力或者說是習慣,在邏輯思考能力的持續提高中非常有用,甚至一生都一直很能令你變得聰明的思維方式,一個是“換位”,這個去年說過,換位能力既是情商也是智商,會用者自會有深刻體會;一個是“分類”。將每一件事都擅于從分類角度重新思考,比如一個不能針對不同對象展示有所不同的文案一定不是好文案,任何一次拜訪要將對方的公司乃至接見者進行分類針對性思考(包括換位),你自己的手頭工作也應該分類為輕重緩急等等。更重要的是,做好研究也要以分類為基礎,充分切割后就容易發現事物的本質,所謂分析匯總,先分才可以析,透析后才可以匯總。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。