工業革命開啟后,創新對于經濟發展和社會進步的作用有目共睹。這些生態創新行為催生了環保產業,特別是近年來,我國在污水處理、大氣治理、固廢處理方面都取得了明顯成效。可以說,環保產業的發展正處在最好的戰略機遇期。本文從創新角度來梳理一下環保產業發展的機遇與挑戰。

環保產業作為戰略性新興產業之一,同時肩負著改善環境和經濟增長的雙重任務,是轉變經濟增長模式和建設生態文明的重要載體。根據我國《“十二五”節能環保產業發展規劃》,到今年年底,我國節能環保產業產值將達到4.5萬億元,開始成為新的支柱型產業,呈現出新興戰略產業的高增長特征。并且可以預計,隨著新“環保法”的實施以及APEC藍、閱兵藍和約談藍等不斷出現,環保產業今后一段時間內仍然存在巨大的市場空間。同時,近年來不斷涌現的工業新形態和商業新模式也將為環保產業自身的升級換代帶來推動力。可以說,環保產業的發展正處在最好的戰略機遇期。本文從創新角度來梳理一下環保產業發展的機遇與挑戰。

一、創新理論發展的脈絡

工業革命開啟后,創新對于經濟發展和社會進步的作用有目共睹。熊彼特在1912年發表的《經濟發展理論》一書中,首次把創新概念引入經濟學研究,認為創新就是建立一種新的生產函數,即把一種從來沒有過的關于生產要素和生產條件的“新組合”引入到生產體系中。他將創新分為5大類:①產品或服務創新,包括消費者仍不熟悉的產品或原有產品的新特性;②生產方法創新,即在有關的制造部門中尚未通過經驗檢定的方法;③市場創新,開辟新的銷售市場;④材料創新,發明一種新材料或發現材料的新來源;⑤組織創新,即建立一種新的組織,如形成或打破一種壟斷地位。

熊彼特的創新概念及其分類體系的重要意義在于他將創新與經濟增長聯系起來,為經濟增長提供了重要的理論依據和政策支撐。其后,隨著20世紀整個百年歷程中一波接一波的技術和政治領域重大變革,創新理論沿著技術創新和制度創新兩個方向在縱深發展。其中,技術創新是以技術變革和技術推廣為研究對象,側重研究技術進步與經濟結合的方式途徑、機制及影響因素等問題。制度創新是以制度創新和制度變遷為研究對象,研究經濟組織方式、市場結構以及社會因素對于經濟發展的貢獻及其作用機制。當然,技術創新與制度創新兩者存在強烈的耦合關系:作為一種具有經濟價值的服務的提供者,制度必然隨著技術的創新和變遷以及經濟的動態增長而做出反映和調整;同時,技術變遷新知識的產生也是制度發展過程的結果。

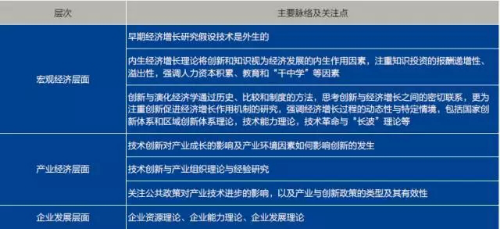

創新作為一種復雜的事物和現象,除吸引了經濟學領域的研究外,還吸引了管理學、社會學、技術學、行為學、心理學、地理學和生態學等領域的大量研究,形成了一個從微觀到宏觀、從技術到制度、從實證到規范的綜合研究體系,可以說是“創新叢林”,如表1所示。

表1:創新理論叢林

二、從生態創新到環保產業

創新給現代經濟社會帶來的并不僅僅是鮮花和掌聲,也包括頗不受大家待見的資源環境問題。有意思的是,這些資源環境問題卻反過來尋求創新來進行解決。

事實上,我們真正需要的是生態創新。

所謂生態創新,按照歐盟“測量生態創新”項目的定義,是指對產品、服務、生產過程、組織架構、管理或經營方法所采取的能夠在整個生命周期內有效降低環境風險、污染和資源負面效應的新舉措。生態創新定義的出現僅僅有二十年時間,其實生態創新實踐卻早在工業革命之初就已經出現,例如早期的企業家就致力于從工業廢物的綜合利用和循環利用尋求商機。縱觀環境保護的發展歷程,生態創新實踐已經先后走過4個階段:1)起源于20世紀60年代以污染物處理為對象的末端治理階段;2)起源于70年代中期以生產過程改進為對象的清潔生產階段;3)起源于80年代中期以產品或服務為對象的產業生態化階段等;4)進入新世紀以來著眼于社會經濟系統整體優化的循環經濟和低碳經濟階段。

這些生態創新行為催生了環保產業。所謂環保產業,按照國家有關部門的界定,是指為節約資源、發展循環經濟和保護生態環境提供物質基礎和技術保障的產業,涉及環保技術裝備、產品和服務等。我國環保部門所開展的環保產業調查將環保產業劃分為四類:環境保護產品、環境友好產品、資源循環利用產品和環境服務。其中,環境保護產品包括用于環境污染防治、生態環境保護及資源循環利用的生產設備、材料和藥劑、環境監測儀器儀表等,這主要對應和服務于末端治理和清潔生產類型的生態創新;環境友好產品包括經過環境標志產品、節能節水產品及有機產品等,對應于產品生態設計類型的生態創新;資源循環利用產品及環境服務等則可以對應于循環經濟層面的生態創新。

可以說,生態創新與環保產業是一枚硬幣的兩面,生態創新為環保產業提出了需求和創建了市場,環保產業則為生態創新提供了載體基礎和保障。因此,環保產業的發展與生態創新存在互為依存的緊密關系。正如生態創新經歷不同的發展階段一樣,環保產業也往往呈現出階梯式的發展特征。例如,在水污染防治方面,工業廢水治理和城市污水處理產業率先得到發展,其后深度處理、水回用、節水以及水生態修復等產業陸續得到發展;在大氣污染防治方面,除塵、脫硫、脫硝等產業在過去三個五年計劃中逐次成為發展重點;在固體廢棄物方面,也先后經歷了末端處理、綜合利用、循環利用和城市礦產等產業階段。

概而言之,環保產業無論是整體還是細分領域都呈現出階梯式的發展特征。這種特征其實是由技術創新和政策創新兩股力量推拉的綜合效果所產生,一方面需要通過政策創新來創建生境市場,另一方面通過技術創新來推進市場。與其他產業比較,環保產業表現出更為強烈的政策創新與技術創新的協同作用,這在機動車尾氣排放控制產業、電廠脫硫產業、城市污水處理產業等都可以觀察到。

究其原因,環保產業發展的復雜特征源于生態創新的“雙重外部性”。所謂雙重外部性,是指生態創新同時具有環境的外部性和創新的外部性。環境是一種典型的公共品,存在嚴重的外部不經濟性,采取環境治理措施的企業容易被不治理的企業搭便車而利益受損,這導致企業缺乏生態創新的動力。創新也具有外部性,在知識產權得不到充分保護的情況下,創新的企業也容易導致利益受損而失去創新的動力。因此,雙重外部性的存在使得生態創新具有更大的不確定性,也直接導致了環保產業發展的復雜性。這也提醒我們要從生態創新的角度來探討和認識環保產業的發展規律。

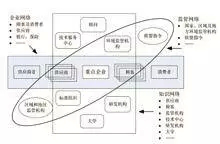

從環保產業的需求者即污染性企業角度看,生態創新嵌入到企業網絡、知識網絡和環境監管網絡的三重網絡體系中,如圖1所示。生態創新的相關主體包括生產企業、供應商,銀行,分包商和零售商(所形成的商業網絡),各級政府(監管網絡)和所有知識持有者(知識網絡)。因此,我們需要從企業的環保決策以及生態創新模式來思考環保產業的發展。

圖1:企業生態創新的三重網絡體系

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。