時間:2024-11-11 10:26

來源:中國水網

作者:薛濤

今年7月,E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授、華北水利水電大學客座教授薛濤撰寫的《薛濤解析管理之“道”與認知之“得”》一書正式由中國城市出版社出版發行。發布后收到了很多讀者的反饋和讀后感,不少給作者帶來了新的啟發,也開始籌備《道與得》的再版。

本文為薛濤對《道德經》第四十二章的重新解讀。

“第一版里解讀第四十二章,薛濤認為,“二生三”的啟發,就是在當下的局面,對于管理者必須做到“既要又要”。這個含義得到了吳總、蔡總和小宋等的高度肯定,現在回頭看,因為成文早而且一氣呵成,所以沒有對經文按第一章(玄之又玄)那樣做深度的解剖,寫書后期又不忍改動。這次修訂結合對佛學和心學的閱讀,盡力補上。(相關原稿閱讀:薛濤:讀《道德經》中的幾點管理學體會(二))”

——引自前段時間E20水網固廢公眾號發布的《道與得》修訂版序言,詳見:

《道德經》第四十二章

原文:

道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。中氣以為和。

傳世版和帛書版(對照斜體字部分)主要在一個“沖”和“中”字的差異,結合上篇“守于中”的分析,個人認為,兩者各有合適的含義。我傾向于傳世版的“沖”,因其鮮明的體現了世間萬物在陰陽沖突轉化中的辯證統一的動態過程。

人之所惡,唯孤、寡、不谷,而王公以為稱。而王公以自名也。故物或損之而益,或益之而損。物或損之而益,益之而損。

兩版本無明顯區別,傳世版更流暢些。尤其“故”的使用。

人之所教,我亦教之。故人之所教,夕議而教人。強梁者不得其死,吾將以為教父。故強良者不得其死,我將以為學父。〔1〕

(〔1〕按陳鼓應《老子今注今譯》說,下半段疑為《道德經》第三十九章內容錯入。但帛書中也有本段。)

帛書版的“夕議而教人”,夕指的是殿堂,議即大家研討。此處的意思是,“對古人的智慧,應該結合當下時事進行討論和更新后,才能拿來教人”,這個明顯比傳世版更好,后者應該是后來人受了儒家后期尊古過度的影響而做的改動。第十四章和第二十一章也均有這樣的改動,這是政教合一下王朝走向食古不化墨守成規的影響。

傳世版的“強梁者”被大家理解為強橫的人,雖然此處文意與全經一致,但傳世版在此處顯得生硬;帛書版此處明顯更好,“強良者”,即硬說典籍很好卻不能理解運用和更新它的傳授者,“不得死”,“死”在這里不是貶義詞,是指的一個事物的順利完結。“學父”,做學問的宗旨,“教父”,教學問的宗旨,結合上下文,我傾向于傳世版用的后者。

譯文:

道產生了一,而一被一分為二,包含陰陽二氣,陰陽二氣相交而形成一種適勻的狀態,萬物在這種狀態中產生。萬物背陰而向陽,陰陽二氣互相激蕩而生成新的和諧體。

人們最厭惡的就是“孤”、 “寡”、“不谷”,但(認識到上述陰陽的規律)的王公卻用這些字來稱呼自己。(在陰陽轉化的規律下,)所以一切事物,如果減損它卻反而得到增加,如果增加它卻反而得到減損。

(理解這樣的陰陽轉化規律,在傳遞知識上也同樣會懂得要與時俱進。)別人這樣教導我,我經過和高手們的研討后才去教導別人。強行推崇一門學問乃至食古不化,并不能使得它被很好的傳播。我把這句話當作施教的宗旨。

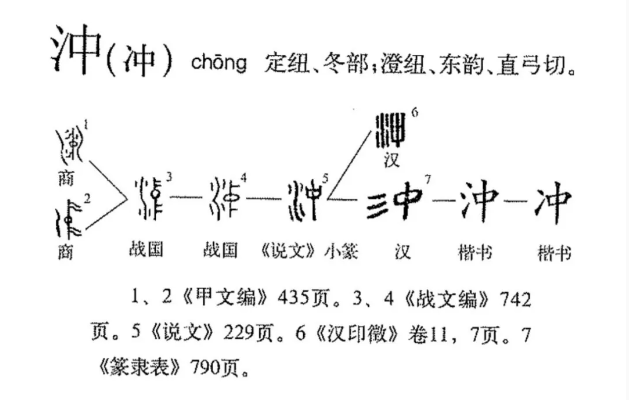

解字:中、沖

甲骨文中的一個豎立的旗幟,旗幟向左或右飄動,方口處強調在中間。由于旗幟代表著各邦國(部落),兩面旗幟就是兩國之間的關系,方口處代表“中國”,當年的黃河流域。

沖,中字即當形聲,又表示水流向中間匯集,沖激下又帶有混合調和之意,可以作為玄同的一種形象表現。一個人的認知的進階,往往發生在面對矛盾的左右兩難的沖突中如何學會找到了平衡。

一、如何理解一和三

這是《道德經》最有名的一章。對于道德經中的晦澀的哲學思辨,原計劃在下卷再展開。本章第一段晦澀,二、三段又直抒其意。按前述去理解三段之間的關系,就能明白陳鼓應本本以為的“誤入”并不確實。由于將“二生三”理解為“既要又要”,對于上卷已經太過重要,所以還是留在本書第二篇,讀者可以跳過暫不易懂的部分。

如何理解“一生二,二生三,三生萬物”?曾以為最難理解的是“三”,其實是“一”。這個要留在下卷再深入,此處略做解釋:第一個“一”,可以簡單理解為無,對照第四十章所說,“萬物生于有,有生于無”。 “無”不可分,渾然一個整體,類似水也不可分,恰好《書·洪范》中也說,“五行:一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土。” “一”,是水,是無,也是道德經中所說的“孩”和“自然”,它不是道本身,卻是離道最近的統一體。這個“一”,是人的先天的內在純良,就是陽明心學里說的被私欲污染前的良知,陽明說心即理,意思是它和天理(老子說的道)本是合二為一的。

“一生二”,莊子《齊物論》里的“一與言為二”,即人類或者孩童一旦用語言思維和交流,成長中就開始有了私心(即“有”),進一步理解這一點可以參見第二十篇第一章的“名可名非常名”的解釋(相關閱讀:讀道德經的管理學體會-上| 終始:玄-有無-做好人解讀32; 讀道德經的管理學體會-下| 終始:玄-有無-做好人解讀32)。

佛學里也說人用理智(邏輯)來理解世界就生了“差別心”,開始區分 “大小”、“強弱”、“對錯”、“利弊”等等,類似道德經里就分了“有無”、“陰陽”。陽明心學也持同樣的觀點,私欲使得一個人的“良知”里的知和行分離。此階段,對應宋代禪宗大師青原行思曾提出參禪的三重境界的第一重,看山是山。強烈的分別心和私欲,使得我們只能認清事物的表象而不能透徹其里。

陽明四決的前兩句“無善無惡心之體,有善有惡意之動”,前者可以對應“道生一”,后者則對應“一生二”。四決的后兩句“知善知惡是良知,為善去惡是格物”,前者是知,后者是行,對應的是“二生三”的過程。《齊物論》中說“二與一為三”,三中也有“二”也有“一”,但都不簡單是前文里的“二”和“一”。“三”中的“二”是對陰陽矛盾體有了灰度和轉化的認識,進一步理解了類似黑格爾的“辯證對立統一”的玄同之和,“一”則簡單理解為類似西方哲學里的系統論,結合心學更深入思考對照,這個“一”也是知行合一的“一”。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。