時間:2022-01-19 14:57

來源:中國水網

第四節 主要目標

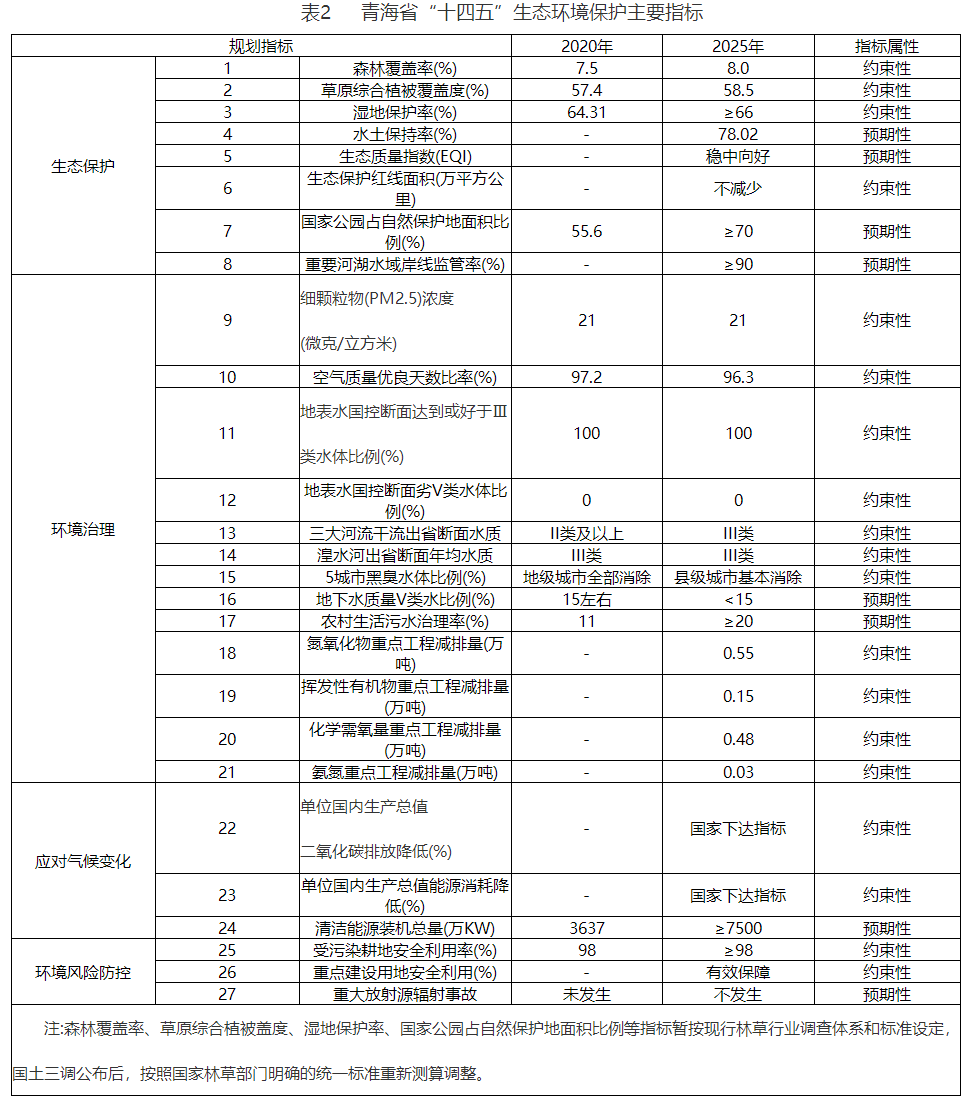

展望二〇三五年,全面建立青海特色生態文明體系,基本建成生態文明高地,基本實現人與自然和諧共生的現代化。共抓大保護、協同大治理格局更為完善,“中華水塔”堅實穩固,生態系統整體步入良性循環,生態環境質量達到國內領先水平。全國碳達峰碳中和先行區建設扎實推進,構建起清潔低碳安全高效的現代能源體系,建成綠色低碳循環現代化經濟體系,綠色低碳發展水平走在全國前列。生態環境保護管理制度健全高效,生態環境監測監管體系智能高效,生態環境治理體系和治理能力現代化全面實現。

錨定到二〇三五年目標,“十四五”時期,生態文明高地建設取得系統性突破性標志性成果,“中華水塔”全面有效保護,能源資源利用效率大幅提高,碳達峰目標、路徑基本建立,主要污染物排放持續減少,綠色低碳發展水平大幅提升,簡約適度、綠色低碳的生活方式加快形成,生態環境質量持續保持全國一流水平,生態環境治理體系和治理能力現代化走在全國前列,生態文明建設實現新進步。

———綠色發展轉型成效顯著。省域空間發展格局進一步優化,國土空間開發保護制度基本建立,“三線一單”分區管控制度全面實施。綠色低碳循環發展經濟體系基本建立,生態產品價值實現路徑進一步拓寬。碳達峰碳中和行動有序開展,簡約適度、綠色低碳生活方式逐步形成,應對氣候變化能力明顯增強,全民生態自覺進一步提升。

———生態安全屏障功能整體提升。全國山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理示范樣板初步建立,重要生態系統保護和修復實現全覆蓋。在建立以國家公園為主體的自然保護地體系上走在全國前列,野生生物遺傳資源保護體系基本建立。生態系統結構更加穩定,生態系統碳匯增量逐步提升,優質生態產品供給持續增加,生態安全地位進一步鞏固。

———環境質量持續保持全國一流。水環境質量穩中向好,三大河流干流出省斷面水質保持在II類以上,湟水流域出境控制斷面水質穩定達到III類。主要城市空氣質量優良天數比例達到90%以上,實現細顆粒物和臭氧“雙控雙減”。城鄉人居環境明顯改善,州府所在地“無廢城市”建設全覆蓋,高原美麗城鎮和美麗鄉村建設全覆蓋。

———環境安全有效保障。土壤安全利用水平鞏固提升,固廢物與化學物品環境風險防控能力明顯增強,核與輻射安全監管持續加強,環境風險得到有效管控。

———現代環境治理體系更加健全。導向清晰、決策科學、執行有力、激勵有效、多元參與的現代環境治理體系基本建立,政府治理、社會調節和企業自治實現良性互動,生態環境監測監管數字化、智能化步伐加快,生態環境保護科技支撐能力顯著增強,生態環境治理效能顯著提升。

第三章 堅決守護好“中華水塔”

堅持尊重自然、順應自然、保護自然,堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主,堅持山水林田湖草沙冰一體化保護和系統治理,全力推動生物多樣性保護,建立健全生態保護綜合監管體系,守住自然生態安全邊界,進一步筑牢國家生態安全屏障。

第一節 構建“兩屏三區”生態安全格局

穩固三江源生態屏障。把三江源保護作為生態文明建設的重中之重,加強源頭保護和流域綜合治理,全面增強保水、增水、凈水等核心生態功能。積極開展潔凈三江源行動,推動長江源、黃河源、瀾滄江源等生態保護和修復帶系統治理,持續加強良好生態系統保護,加大退化草地、濕地、沙化土地治理力度,適時開展人工增雨雪作業,因地制宜開展生態補水,修復水生生物棲息地,鞏固提高水源涵養能力。健全省州縣鄉村五級江河源守護人制度,研究制定三江源水生態空間保護管控制度。落實新一輪草原生態保護補助獎勵政策,促進草原休養生息。到2025年,源頭活水水質保持在Ⅰ類以上,干支流生態水量充足,水源涵養功能整體增強。到2035年,源頭活水清潔豐沛,人水相親、和諧共生生態保護格局全面形成。

筑牢祁連山南麓生態屏障。加強祁連山冰川與水源涵養區生態保護與修復,加大黑河、疏勒河、大通河等流域源頭區整體性保護力度,持續鞏固祁連山山水林田湖草生態保護和修復試點成果。加強礦產資源開發利用生態環境保護,推進自然保護地礦業權和中小水電有序退出,全面完成木里礦區以及祁連山南麓青海片區生態環境綜合整治任務,打造高原高寒地區礦山生態環境修復樣板。到2025年,生態系統退化局面得到有效控制,木里礦區生態環境得到有效改善。到2035年,區域水源涵養功能明顯提升,自然生態系統狀況實現根本好轉。

構建河湟谷地生態共同體。積極推進黃河流域生態保護和高質量發展,組織實施黃河上游千里保護帶工程,啟動黃土高原生態環境綜合治理工程示范縣建設,強化水土流失治理和荒漠化防治,建設清潔小流域,穩固提升水源涵養能力,促進水資源節約集約高效利用。推進湟水河全流域生態環境綜合治理,持續實施黃河、湟水河兩岸南北山綠化,建設西寧、海東區域性水源涵養區、緩沖隔離區、污染防控區、成片森林和濕地。推動實施引黃濟寧、引大濟湟等水資源調配工程,建設都市圈生態大水網。到2025年,湟水流域出境斷面水質穩定保持在Ⅲ類,水土保持率達到77%。到2035年,城鄉人居環境持續改善,水土保持功能顯著提升。

構筑柴達木荒漠生態區。實施柴達木盆地生態環境綜合治理工程,推進荒漠自然生態系統、綠洲農業生態系統、城鎮生態系統整體保護和系統修復,加強沙化土地綜合治理,推動次生鹽堿地改良,保護好土壤鹽殼,開展城鎮防護林體系和農田林網建設。加強河湖保護和水系連通,研究推進“引通濟柴”工程,加強地下水保護和工農業節水控水,增強區域內水資源配置能力。到2025年,治理沙化土地6.67萬畝,水資源利用效率效益顯著提升。到2035年,生態系統維持穩定,內陸河徑流量穩定性增強。

建設泛共和盆地生態圈。持續推進黃河干流區、青海湖流域生態保護和綜合治理,加強黃河沿線、庫區生態和水土流失治理,實施“三灘”生態綜合治理,增強集中式光伏項目促進生態治理功能。推進實施共和盆地及外圍水資源配置工程。推動高原生態保護與生態旅游、生態畜牧業協調發展,加快建設海南州國家可持續發展議程創新示范區。到2025年,青海湖流域草原綜合植被蓋度提高到60.6%,濕地保護率達到70%,水陸域生態系統結構穩定。到2035年,防風固沙和水源涵養功能整體增強,生態產品供給和保障能力大幅提升。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。