時間:2020-08-24 09:00

來源:中國固廢網

作者:陳偉浩

8月10日,華中科技大學教授、博士生導師陳朱琦在2020(第八屆)上海固廢熱點論壇上結合自己在武漢的疫情防控工作,分享了對于在突發公共衛生事件下市容環境衛生保障及應急處置的思考,以及涉疫生活垃圾的管理工作。

陳朱琦

陳朱琦表示,市容環境工作主要有兩個方面:一方面針對新冠病毒高傳染性和高生存能力,首先要做好阻隔病毒傳播的工作;另一方面,還要保障在疫情期間所有的市容環境、衛生、處理設施正常運轉,能夠起到城市環境衛生的兜底作用。

新冠疫情下的武漢

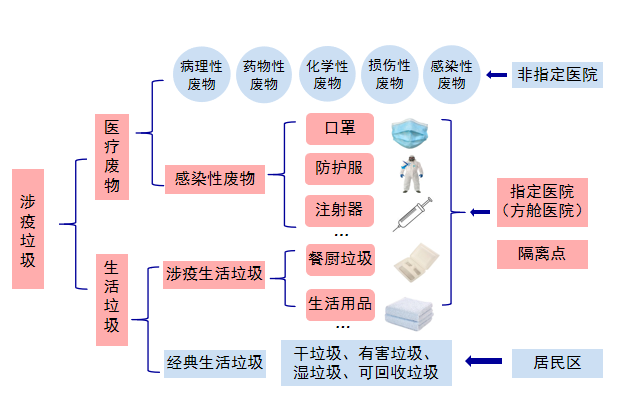

新冠疫情下垃圾具體劃分

新冠病毒具有高傳染性與高生存力,傳播途徑涉及市容環境衛生的諸多方面,尤其是定點醫院與隔離點產生大量涉疫生活垃圾,勢必導致武漢待處理的醫療垃圾有一個爆發式的增長。

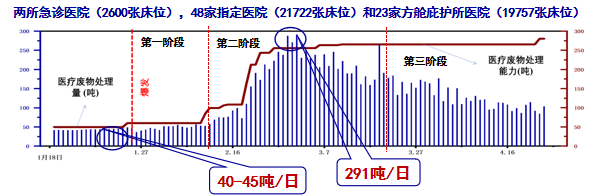

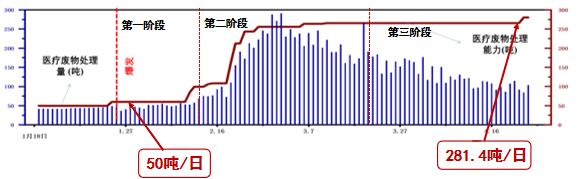

陳朱琦表示,疫情期間醫療廢物實際處理量分為三個階段。第一階段:爆發初期;第二階段:醫療設施的增加引起醫療廢物爆炸性增長。3月1日每日實際處理量峰值為291噸,是1月23日常規處理量50噸的近6倍;第三階段:由于大量防護器材消耗,醫療廢物實際處理量仍高于疫情爆發前。

處理設施建設規模同樣分為三個階段。第一階段:醫療廢物的處理負荷率為93.71%,非常接近滿負荷處理條件;第二階段:處理設施的建設規模從1月23日的50噸/天顯著提高到4月24日的280.1噸/天。第三階段:處理設施建設規模得到擴大,截至2020年4月24日處理負荷率僅為36.88%。

武漢涉疫垃圾的管理策略

陳朱琦表示,武漢市對于醫療廢物在不同階段的處置策略為:1、對于居住區產生的醫療廢物,整個疫情期間都是通過收集轉運到集中式處置設施進行最終處理,必要時實施跨區域協同處置方案;2、對于相關醫院及隔離點產生的醫療廢物,在疫情初期也是送到現有的集中處置設施進行處理;3、疫情中后期,主要的醫院和隔離點都配備了后備處置設施(包括就地處置設施和移動設施),基本上可以滿足“自產自清”,少量外送降低運輸途中風險。

醫療廢物應急處置管理策略

武漢在疫情期間,醫療廢物應急處置主要分為當地處置和異地處置。大部分醫療廢物都由當地進行處置,避免二次污染。當地處置主要由固定設施、改建設施、協同處置設施、移動設施來完成。

1、當地處置

固定設施在武漢醫廢應急處置中起主導作用。截止到4月23日,武漢固定設施醫廢處理能力為120 t/d,占總處理能力的42.84%,整個疫情期間,固定設施幾乎都處于高負荷運行狀態。

改建設施的處理能力為15 t/d,截止到3月5日,累計處理醫療廢物356.72 t。

協同處置設施處理能力為100 t/d,疫情期間,醫廢的協同處理總量達5806.4 t,占總量的46.09%,顯著提高現有處理設施對醫廢的處理能力。

截止到3月21日,移動設施共34個,醫廢處理能力共75.6 t/d,只有部分始終投入使用(10/34),實際處理能力為23.1 t/d。移動設施使用率不高的原因主要有:穩定性差、實際處理效率不高、二次污染問題(煙氣、飛灰等)難以防范、對運輸過程防泄漏要求高。

2、異地處置

還有一部分是異地處理,武漢在疫情高峰期時,醫廢的處理能力遠遠達不到要求,以咸寧為主,在黃石、襄陽、咸寧三個地方,通過他們的醫廢中心幫武漢緩解壓力。但在3月5日之后,整個武漢市就沒有異地處理了。

在武漢疫情高峰期,醫療廢物日產量接近當地處理設施容納極限時,將醫療廢物運往周邊三個城市:襄陽、黃石、咸寧進行處置,武漢累計異地醫廢處理量達330.3 t,占總量的2.62%;但集中在爆發前中期,具有重要意義。

收集、貯存和運輸應急策略

武漢醫療廢物貯存量在2月25日達到峰值192噸。當地行政部門迅速增加緊急存放點17個,醫療廢物儲存容量提升至1118.6噸,運輸車輛通過緊急調度短時間內從24輛增加至82輛,結果證實滿足武漢疫情期間的日常管理運行需求。

總體策略和路線

疫情期間,在所有處置設施中,固定設施和協同處置設施起到了至關重要的作用。協同處置設施對醫廢的處理量雖然不能超過總處理量的5%,但能使醫廢的總處理能力迅速提高,同時對焚燒廠的操作管理要求也很高;應急狀態下,可以根據實際情況選擇符合條件的危險廢物焚燒爐、生活垃圾焚燒爐和其他工業窯爐改建或協同處置醫療廢物,移動設施在實際應用中面臨很多問題,仍需進一步優化,具有重大潛力。

武漢市當地醫廢處理量占總量的97.38%,異地處理量雖然占比不大,但在疫情爆發的高峰期對緩解當地醫廢處置危機起關鍵作用。

市容環境衛生應急管理的標準建設

陳朱琦認為,標準可指導和規范全國環衛行業在面對公共衛生突發事件時,做好應急處置防控工作,確保環衛作業人員身體健康。在標準先行的基礎上,市容環境衛生保障及應急處置是一項系統工程,需各方協調展開。

由陳朱琦、邱婷婷、黃慧、余毅等人,在《環境衛生工程》雜志上,共同梳理了43個現行市容環境衛生工程建設標準和17個在編、在審、已報批的市容環境衛生工程建設標準,將其中所有涉及到應急處置條文的標準都做了一個非常系統的梳理,具體可參考該雜志第28卷2期。

最后,陳朱琦提出了4點建議:1、疫情期間武漢醫療廢物,涉疫垃圾和生活垃圾的收、轉、運和終端處置,收獲大量經驗,也暴露出設施建設和管理機制的不完善;2、國家頂層設計目標明確:健全醫療廢物收集轉運處置體系,推動現有處置能力擴能提質,補齊處置能力缺口,提升治理能力現代化,推動形成與全面建成小康社會相適應的廢物處置體系;3、突發公共衛生事件中,部分關鍵科學參數如涉疫生活垃圾人均產量,生活垃圾產生波動量,組成變化等有待進一步研究。科學研究是實現國家戰略的重要抓手;4、基于法律法規的標準化建設意義重大,包括對公共衛生事件劃分級別的規定,統籌實施,科學制定相應的應急處置方案,提升標準化工作的戰略定位,實現具有可操作性的分級和分區管理模式。

編輯:陳偉浩

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。