時間:2019-03-26 13:44

來源: JIEI創新實驗室

作者: 晨曦重名

最典型的當屬污水處理、電廠脫硫、垃圾焚燒發電行業,就是一面環境政策刺激治污需求,一面制定完善價格等經濟政策吸引市場主體,讓治污有利可圖。這幾個細分領域,無論是工作進展還是產業化水平,都有了突出進步,并具備向外輸出的能力。

聚焦:環保裝備業vs環境服務業

發展環保裝備業是工信部門的主打。從2012年起,連續出臺政策,但每次的亮點都在產值上。

2012年《環保裝備“十二五”規劃》:維持年均增長20%, 2015年達到5000億;

2014年《重大環保技術裝備與產品產業化工程實施方案》:2016年實現產值6200億元,比2011年翻一番;

2017年《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》:到2020年,環保裝備制造業產值達到10000億元。

去年以來,工信部轉換了思路,加強了對市場主體的規范化要求,提高準入門檻。先后對大氣、污水、監測儀器等行業制定裝備制造業的規范條件,大氣方面已經公布了三批符合規范條件的企業,后兩個則是于日前向社會征求意見。

客觀地講,環保裝備近十年發展速度不錯,年均增長率為20%以上,國產化率得到顯著提升。但稍微近看就會發現,這個行業 “小、散、亂”的底色仍未改變,實力和成長能力俱佳的領軍企業依然空缺;整體上,市場競爭、研發水平,沒有實現質變。

而環保系統一直推動的是環境服務業,也得到了很多環保產業行內人的認可,認為是引領環保產業可持續發展的核心業態。

環境保護部于2011年4月發布《關于環保系統進一步推動環保產業發展的指導意見》明確強調了環境服務業在環境產業中的地位,提出推進環境保護設施的專業化、社會化運營服務和發展環境咨詢服務業。制定《環境服務業“十二五”發展規劃》征求意見稿,并在全國范圍內積極開展環境服務業試點。

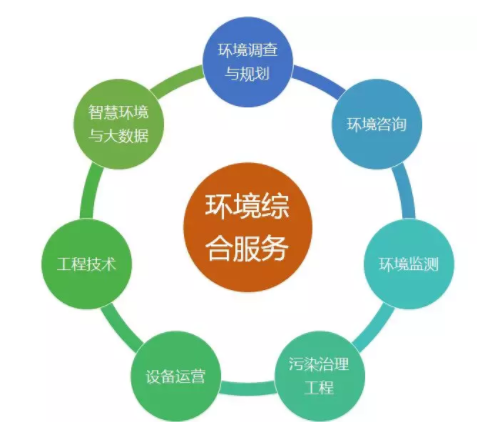

環境服務在我國環保產業中的比重迅速提升,成為事實上的主導力量,實現從工程設備向服務轉型的環保企業,也紛紛為資本市場所看好。不過在這一過程中,比照威利雅、蘇伊士環境服務巨頭,國內環保企業很快熱炒起城市環境綜合服務商的概念。

從理論上,環境綜合服務直接和地方政府和園區合作,業務范圍廣泛,項目規模和成長性數倍、數十倍放大,企業和產業的規模也能成倍放大;直接針對治理效果,可以有效整合環保產業鏈各環節,有助于引領整體的質量和水平提升。

但幾年下來,量變是發生了,大家期望的質變卻遲遲未來。

有條件接工程的環保企業很容易轉型成環境服務商;而只要通過購買一個團隊或借用一個資質,就能迅速跳進另外一個陌生的業務領域;而搞定一個大客戶,就有希望拿下當地水氣固廢的一攬子業務。

相當數量的環境綜合服務商是這樣迅速長大了,上市了,賺錢了,和資本一起玩耍了,但長起來的是虛弱臃腫的脂肪,還是可以抗風險、長期奔跑的肌肉,短時間內看不出來,長時間的觀察總會有結論。

真火還是虛火:三個十條的上下半場

2013年起,國家陸續出臺水氣土三個十條,污染治理全面鋪開,國內環保產業因此又獲得了一波加持,資本市場一度反響非常熱烈。

后來的事實表明,這三個政策市的溫差很大。

水十條里的黑臭水體治理,水環境綜合整治和PPP一相逢,屬于天雷撞地火,來的猛烈,去的果斷;

氣十條引發的大動作、大投資大部分在傳統的能源和傳統工業領域,一次性投入的治理、監測設備和工程火了一把,但業務沒有持續性。細分領域里當年的明星企業,在回款這個行業老大難問題面前,紛紛敗下陣來。

而土十條頗有點戲劇性,在發布前后的一兩年里,相關企業數量從個位數猛漲到了四位數。結果2016年文件正式公布后,發現國家的政策導向是風險控制而非全盤治理,理論測算的萬億空間落了空,很多人的夢想也一腳踏空。

中國的環保需求和增長速度可謂全球前列,但未能如預想一般開啟廣大、穩定且持續的治理修復市場,一個重要原因在于,先污染后治理式的環保是個花錢甚至要花大錢的事兒,而我們目前經濟社會發展的財富累積和分配方式,并不足以為之持續地全盤埋單。

必須建立與“全面開戰”的各項環保工作任務相匹配的經濟支撐體系。比如以“環境污染者、環境受益者付費”為核心的環境成本內部化政策設計,環境質量變現的制度創新等。

而當這些條件還不具備時,真實的環保市場需求,是帶著購買意愿和購買力的需求;有穩定現金流與合理商業回報的環保項目,才是好項目。

比如,污水廠、垃圾廠,現在仍是被追逐的白富美;反觀農村污染治理和餐廚垃圾處理,理論市場空間巨大,但產業的發展境遇與前者就有著顯著差異。

比如城市水環境綜合整治,之所以資本不再買賬,除了去杠桿的宏觀因素,更是因為目前它還是沒有源頭活水的一個個小水洼,支撐不起他們聽過的美好圖景。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。