時間:2018-10-29 09:17

來源:中國水網

作者:易悅兮

習近平總書記說,綠水青山就是金山銀山。 E20環境平臺董事長、首席合伙人傅濤博士在《兩山經濟》著作中指出,綠水青山和金山銀山關系,看似矛盾,總是顧此失彼,如何去實現他們的統一,其中就蘊含著“一分為三”理念。

10月25日,以“三分法”為主題的E20環境平臺(第二期)上善若水文化沙龍順利召開,本期沙龍從“天人合一”到“人適天和”,圍繞文化、哲學、醫學、企業、生態、經濟等視角探討“三分論”的文化內涵與實際意義。

參會嘉賓合影

“一分為三”看世界,探尋“道”的本源

“三分法”存在周易、老子《道德經》、儒家“中庸”等傳統文化中,其中《道德經》闡述的“三分法”廣為流傳,最耳熟能詳的就是“道生一,一生二,二生三,三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”。

北京綠創環保集團董事長、中關村民營科技企業家協會會長,哲學博士姜鵬明從政黨、國家、市場、企業面臨的困惑切入,認為《老子》的三分論,即是本體論,也是方法論。他提出,一元論是神學邏輯,二元論是近代哲學形式邏輯,數理邏輯,三元論是老子人學(含哲學)的全息邏輯。二分法和三分法具有本質區別,二分法也能認識世界改造世界,但存在偏至,總難持久平穩。三分法則講究真善美,以真為起點,通過善,才能真正地達到美。

姜鵬明闡述“三分法”邏輯構架

北京慈方中醫館館長、北京中醫藥大學兼職教授賈海忠也認為,我們應該“一分為三”看世界。如果我們只是“一分為二”看世界,看到的將會是一個矛盾和沖突的世界,但許多事情不是非黑即白的。

賈海忠講述道的本源

道為何物?老子說,“道之為物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象。恍兮惚兮,其中有物。窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”。因此道是真實存在,且分陰陽。

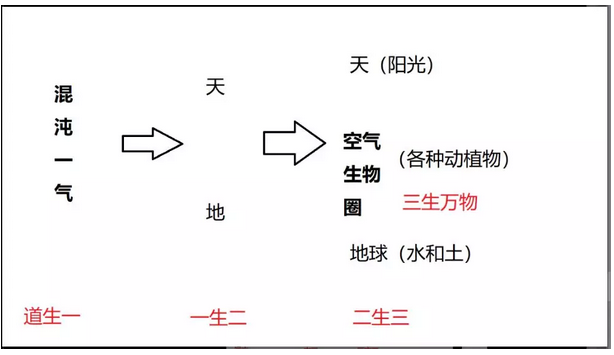

賈海忠用下圖解釋“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的內在邏輯。他提到,古人說個體還未產生之前,是精,精混合在一起成混沌一氣,混沌一氣化生陰陽二氣,也就是天地,陰陽二氣,通過相互激蕩,產生萬物,因此一為道,二是陰陽二氣。

三是何物?在何處才有生萬物的能力?賈海忠引用道德經“萬物負陰而抱陽,沖氣以為和”闡述,三是沖氣和,沖氣是走向中間之氣!只有走向中間之氣才是生生不息之氣、才是化生萬物之氣,這也是三生萬物的本源。

天人合一、道法自然,達到生態文明的“和”

“一分為三”世界觀如何指導實踐?賈海忠指出,一言以蔽之,我們應該走“中庸之道、和諧之道”。

習近平總書記在“共商共筑人類命運共同體”會議上指出,“我們應該遵循天人合一、道法自然的理念,尋求永續發展之路。” 要遵循人與自然和諧發展,必然要求資源環境保護與經濟社會發展和諧統一。

然而,在工業經濟時代,人類總是有一顆好強的心在作祟,總想著去征服自然,統治自然,不節制的對自然資源進行開采,對野生動植物進行捕殺,對潔凈的環境進行污染。一直困擾中國的霧霾天氣、籠罩全世界的全球變暖、突如其來的地震海嘯、不斷減少的生物多樣性,這些都是我們對自然的過分索取所帶來的后果,在這些自然災難面前,人類不堪一擊。

姜鵬明也深有體會,他指出,人們厭惡工業革命帶來的惡果,卻垂涎它所創造的物質財富;向往生態文明的天國,卻迷茫眼前的得失。

姜鵬明認為,只有自覺的生態文明才能引領循環經濟,延續人類的生存發展。倡導“人適天和”,追求生命的超越;創造綠色明天,實現“天人合一”。

現場討論

“一分為三”的美

中醫真氣運行學術創始人李少波親傳弟子焦世襲先生從養生、修道的角度來解讀“一分為三”。養生講“氣”,“道生一”就是最早提出的“混元一氣”,沖和之后天地分開,有了“一分為二”,而“孤陰不生,孤陽不長”,世界必須要“陰陽合和,天地交泰”才有生命力,人體有“陰脈”—任脈和總督全身的“陽脈”—督脈,也要陰陽合和,所以真氣運行體現了天人一體,人與自然息息相通的法則。

中華中醫藥學會中醫館共同體副主席、加拿大多倫多蘇氏醫館館長蘇興華提出“三分”之美:哲學中求真、求善、求美;詩詞中的信、達、雅之美;音樂中三和旋的韻律之美,藝術中黃金分割法的構圖之美,“一分為三”完全符合人性與天道,所以說“一分為三”很美。傅濤認為,天地間存在大道,人是天地之產物,人能感受到的美,也是天地之美,美與道是相通的。

北京京作榫卯藝術館館長劉巖松介紹,榫卯是中國傳統木作行當之魂,這個魂可能就是今天所說的“三”,但是這個精神和文化我們一直沒有明確找到。榫卯之間要是沒有這個系統的結合方法,就不能形成四梁八柱。康熙、雍正皇帝喜歡做榫卯,可能也是想從其中找到陰和陽的道,然后找到協調他們的辦法。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。