時間:2018-09-29 09:13

來源:中國水網

作者: 上善若水

“十九大”后,中國正進入一個文化自信的新時代,新時代下的企業也需要文化力量的驅動。如今,環境產業恰逢風口,迅猛發展的同時,也遇到了一些波折和沖擊,有的企業因此陷入迷茫。為重拾企業信心并幫助企業糾正只顧埋頭奮進而出現的差錯,E20環境平臺組織開展了上善若水系列文化沙龍,以此為基礎形成系列文化黃皮書,供業內同仁參考與探討。全書共分第一章和第二章,昨天發布了第一章內容,此文為第二章,敬請關注。

《E20環境平臺文化黃皮書》:對上善若水的誤解有多深(第一章)

第二章﹒“上善若水”與環境產業

第一節﹒環境人眼中的“上善若水”

環境行業中,許多企業都以“上善若水”作為企業文化,在傳播和學習的同時,能夠促進企業良性發展。當視角切入生態環境保護時,相關行業的人們又是如何理解“上善若水”的呢?本章節根據部分環境領域的專家、學者、企業家發言整理而成。

環境人談“善”

談及“善”,行業中有人認為“善”是智慧,以水載道。

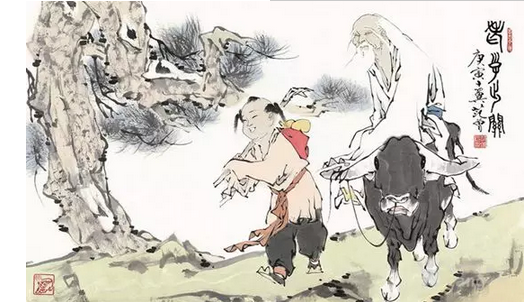

《老子出關》——范曾

“后周德衰,乃乘青牛車去。入大秦,過西關。關令尹喜待而迎之,知真人也。乃強使著書,作《道德經》上下二卷”。

——劉向《列仙傳》記老子出關

上文為《道德經》來歷的記載,大致可敘述為:古時候,人們常常困惑,人的一生到底要追求什么?因此世人需要問一個老師,所以老子出關被人家扣下,令他作答,老子就說了“道”和“德”。那么應該怎么去追尋“道”和“德”?就談到了“善”。“善”從字面意思為“順從”,就真的是“順從”嗎?

說一個人如何得道,如何成為一個“善人”,這里的“善人”就是“順從的人”嗎?答案是不一定的。佛學《金剛經》中有“善男子、善女人”一說,其中的“善”理解為一種智慧更為合適,當然,“善”用智慧也不能完全概括,它指的應該是人們追求大智慧這件事。

老子為了幫助人們理解“善”,就用到了比喻的手法,用水來作比喻。“上善若水”就是你要成為一個有智慧的人,就要像水一樣,學習水的品質。“水善利萬物而不爭”講的其實是一個“舍”字。“處眾人之所惡”是指做了凡夫之人都不愿意做的事情的人,就是得道的人。有大智慧的人就會做平常人不愿意做的事情。

從基本的物理學角度說起,水有三態,變化無窮。這其實是因緣而生,因緣而聚,加熱了就變成蒸氣離開,冷了就冷凝成水回來。像“居善地”,如果沒有智慧,不按照地理條件來選擇適宜居住的地方,就會有相應的災難,這其中有一個因果報應在里面。比如冬天冰壓塌電線造成事故,就是厄爾尼諾現象導致冬天越來越冷造成的。厄爾尼諾現象是指二氧化碳濃度升高而引起的溫室效應,這是人的行為不符合道所造成的,所以人就受到了相應的懲罰。與水一樣,因緣而生。

水中包含的智慧還有很多,當你仔細去體會,水所包含的道理跟人生、社會中的關系是一致的。日本作家江本勝創作了《水知道答案》,教人們要心善,這里的善就是最高的智慧。

“善”的核心是智慧。水的形態隨緣而化,屬于大道。道德是客觀規律,用最高的智慧來適應客觀規律就是“善”,順應客觀規律的人就是有智慧的人。

有人認為,“善”是屬性,水為其表。

《道德經》里面“善”其實可以看作是自然、世界和宇宙的一種屬性,不是形容詞,而是名詞。如果這樣理解的話,水就是這個屬性在整個物質空間的一個體現,這樣也是合乎邏輯的。這個角度去理解就可以說,水之所以能成為各種形態,不是它本身在物質空間的形式所決定的,是它的屬性所決定的,有一定的道理。

也有人認為,“善”是企業方針。

從企業家的角度考量,到底“上善若水”跟我們的關系是什么?“善”可能不是絕對意義的善惡、順從等意思。從形而下的角度考慮,“上善若水”更多應該是代表著路徑和方向,是一種企業的、特別是環境企業的選擇。希望工程公益活動的倡導人徐永光提到過“商業利益”和“為社會服務”之間的矛盾,其中有一種折中解決方案,叫做“社會影響力體驗”。從事環境領域的企業應該遵從這種商業方式來解決社會問題,這才是企業無與倫比的價值體現。所以,從這個角度來談“上善若水”的話,“善”更多的是指企業的方向和路徑。

還有人說,“善”是行事指南 。

在《道德經》中,“善”的行為有七條,按這個標準做環保或者其他任何事業肯定都會成功。

“居善地”,對行業來說就是要站在“風口”,企業的商業模式也要站在“風口”。

“心善淵”,只有心靜才能悟道。如果企業被市場比如“PPP”的虛幻所迷惑,可能是因為心不靜。作為人來說,心越沉,感悟的就越深。很多大師都是悟出來的,年紀小的時候因為缺乏資歷可能悟不到,當到了一定年紀就自然而然悟到了。

“與善仁”,講的是天地公平。

“言善信”,講的是信譽,說到就要做到。

“政善治”,政就是協調關系。

“事善能”,要有能力才能去做事,能力不到時肯定做不成。

“動善時”,行動的時候要講究時機。

環境人談“水”

老子生活在距今2500年左右,在他那個年代,世界到底是什么模樣?再往前2500年,大禹治水時期,水并沒有表現出善的一面,更多表現的是自然災害,是人和水之間的斗爭。但是老子是如何在這樣的自然條件下,總結提煉出“上善若水”這樣一個對世界的認識的,“上善若水”中的水到底指的是什么?

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。