時間:2017-03-07 11:11

來源:環境保護部環境規劃院

作者:孫寧,彭小紅,丁貞玉,孫添偉,朱文會,司紹誠

作者簡介

孫寧,環境保護部環境規劃院環境工程部主任、重金屬污染防治研究中心常務副主任。擔任中國環境科學學會重金屬污染防治分會常務副主任、中國土壤環境修復產業技術創新戰略聯盟副理事長。主要從事重金屬污染防治和風險防控政策與技術、土壤污染防治管理與修復工程咨詢等方面的工作。組織完成了《化學品環境風險防控“十二五”規劃》、《重金屬污染綜合防控“十二五”規劃》編制及“十三五”規劃任務研究,提出了區域性和流域性重金屬污染綜合防控技術方法。參與了嘉峪關某鉻污染場地調查、風險評估和治理修復方案編制,參加了鐘祥漢江流域重金屬調查、風險評估和綜合防控規劃編制,參與了貴州興仁縣鉈污染防控總體思路和農田防控對策研究。榮獲環境保護科學技術獎一等獎1項,三等獎1項,中國工程咨詢優秀成果獎二等獎1項。發表論文30余篇,出版著作3本。

2016年5月30日,國務院發布《土壤污染防治行動計劃》(國發〔2016〕31號)(以下簡稱“國家土十條”),這是“十三五”期間國家層面土壤污染防治行動綱領。《國家土十條》中要求“自2017年起,內蒙古、江西、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、新疆等13個省(區)礦產資源開發活動集中的區域,執行重點污染物特別排放限值。”這些省份是我國重金屬污染比較嚴重的省份,也是我國土壤污染比較嚴重的省份。截止目前,13個省(區)中,河南、湖北、新疆等3省(區)尚未發布省級土壤污染防治行動方案(以下簡稱“省級方案”),其他內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、陜西、甘肅、云南等10個省(區)已經發布。本文計劃對10個省(區)已經發布的省級方案進行對比分析,同時鑒于江蘇、浙江、上海、北京、重慶等5個省(市)從事土壤污染防治工作起步相對較早,在土壤環境管理、治理修復和產業發展方面具有一定經驗,故將這5省(市)的土壤污染防治行動方案一并納入進行分析,以期對國家和各省土壤污染防治工作能有更好的認識和理解。

1. 總體框架結構

“國家土十條”總體結構是10條、33款,從10個方面闡釋了土壤污染防治的主要任務。省級方案是要結合本省工作基礎、工作需求和工作特點,落實“國家土十條”相關任務要求,在“國家土十條”結構上,結合各省任務細化設計需要進行進一步優化和調整,不求面面俱到,主要強調任務設計的落地性、針對性和特色性。2016年11月,環境保護部發布《省級土壤污染防治行動計劃編制技術指南》,對各省行動計劃的框架結構提出指導意見,省級方案的結構反映出各省對落實“國家土十條”各項任務的認識和本省的重點工作與特色。

陜西、江蘇、浙江、上海等省(市)總體采用了與“國家土十條”相似的結構;內蒙古、江西、貴州、甘肅、北京、重慶、云南等省(市)并未完全采用“國家土十條”結構,而是采用“防治目標-主要任務-保障措施-組織實施”的總體結構,將“國家土十條”十個方面的任務區分成主要任務、保障措施和組織實施等;廣東、廣西、四川等省(區)還結合本省重點任務的設計,在“國家土十條”十條任務的基礎上新增了本省具有特色的任務。

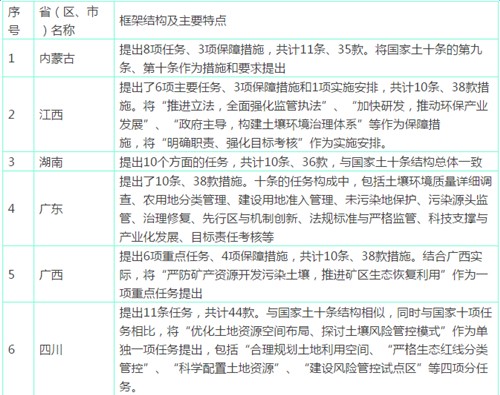

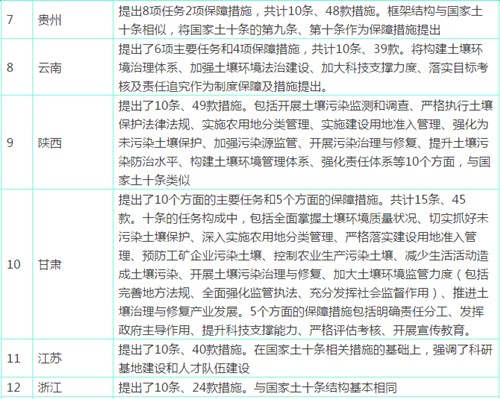

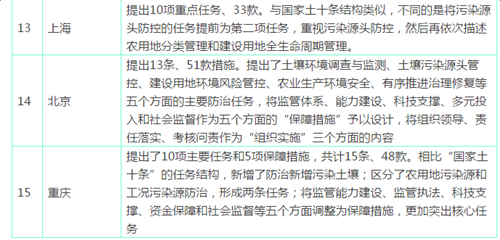

本文分析的15個省級行動方案的框架結構見表1匯總所示。

表1 15個省級方案的框架結構及主要特點

“廣東方案”既傳承了“國家土十條”的主要邏輯,同時又從提高操作性角度,突出了管理體系、科技支撐等主要任務設計,新增了“先行區建設與機制創新”的創新設計,體現出與“十二五”廣東省重金屬防控和土壤污染防控基礎的連續性,也體現出重視體制機制上的創新。“廣西方案”中將“嚴防礦產資源開發污染土壤,推進礦區生態恢復利用”作為一項重點任務單獨提出,結合實際,內容具體,重點突出。“四川方案”新增了“優化土地資源空間布局、探討土壤風險管控模式”任務,明確提出在瀘州、德陽和涼山等3個市(州)開展市級土壤環境風險管控試點建設,探索不同類型下的風險管控模式,具有較好的創新性。“甘肅方案”在污染源防控部分,區分工礦污染、農業污染和生活污染三個方面,分別各自獨立成一條任務。“北京方案”按照“目標指標-主要任務-保障措施-組織領導”的總體結構進行設計,邏輯層面非常清晰,重點突出了核心任務,體現了省級土十條操作性方面的要求。“重慶方案”內容較為細致,相比“國家土十條”的任務結構,新增了防治新增污染土壤;區分了農用地污染源和工況污染源防治,形成兩條任務,各項任務的內容更加細化;將監管能力建設、監管執法、科技支撐、資金保障和社會監督等五個方面調整為保障措施,從而更加突出10個方面的核心任務。“上海方案”中加強了“嚴格控制和預防土壤污染”的內容設計,并將其作為第二條任務,從空間(強化空間布局管控)、工業(嚴控工業污染排放)、固廢(加強固體廢物污染防治)、農業(加強農業生產監管)、生活源(減少生活污染)和應急(加強突發環境事件應急管理)等六個方面進行細化設計,體現并加強了污染源頭防控的思想。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。