時間: 2022-09-26 10:41

來源: 中國水網

作者: 郭慧

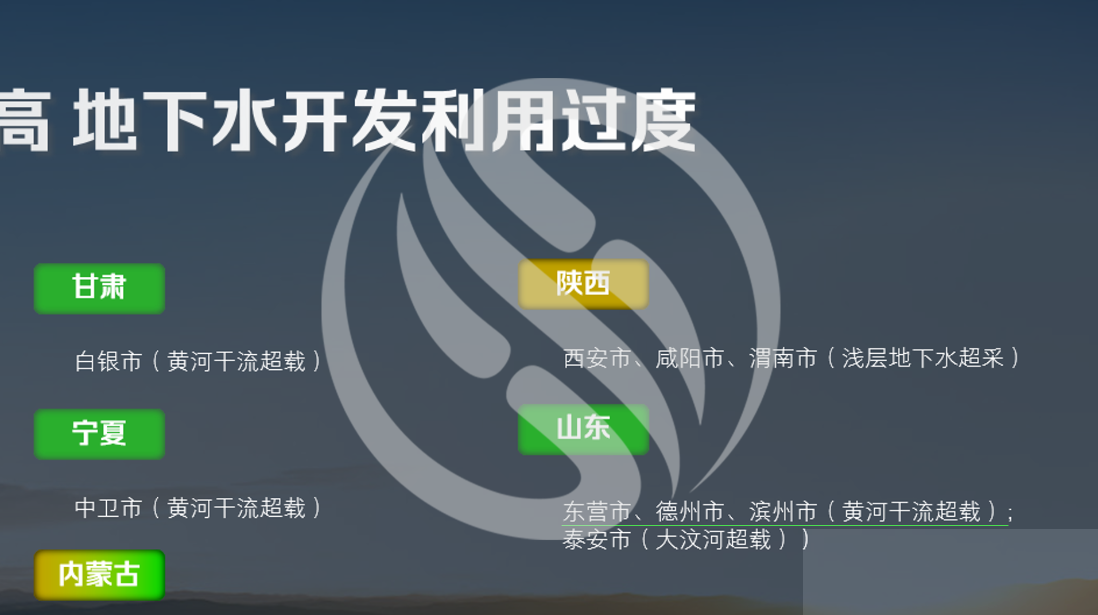

而在調水資源豐富的城市,是否就沒有再生水的機會了呢?再看濱州、東營和德州,在之前提到的黃河流域水資源超載的文件中,這三個城市已經被通報為黃河干流超載,干流超載是指對地表水,或者是調水取用過度帶來的生態威脅,三個城市將面臨對黃河取水的限制,自然也是一個機會。

今年我們在分析再生水商業模式或者需求的時候,面臨也是三種水源互相之間的博弈,這個水源包括跨流域長距離的調水、包括海水淡化、包括再生水本身。這個博弈中,海水淡化和長距離調水對于再生水的商機一定是一個擠出效應么?也不完全是。這中間還有一個價格確認的過程,被優先考慮的長距離調水工程的水價越貴,帶來海水淡化自身商業模式的可行,以及再生水商機的蓬勃出現。這兩者的價格,其實帶來的是再生水使用的商業環境的形成,高價調水,導致拿再生水跟工業企業去談妥價格就方便很多,當然這是一個非常復雜的過程。

還有一些小的細節,我們最近研究南水北調公司,按照政治定位,他們就是國家水網公司。可以說以后南有三峽,北有南北,而這兩家公司,當然也都面臨著各自發展中的困境需要克服。對三峽而言,有很多來自發電的利潤,現金很多,但它在其他地方沒有可以控制的資源,怎么找到可持續發展的路徑?對南水北調公司正好相反,它缺乏現金流,但是控制了相當一部分我們北方的水資源,國家水網是交給南水北調公司來建設的,北方缺水地區的遠距離調水是國家賦予它最核心的權力和資源,但在它的發展中也面臨著自己的難題,中線部分是比較簡單,可以說架在空中的管道,配水和水量的認定比較簡易。而東線上由于借用自然水體,在水質保障和收取水資源費上存在著困難。這就是對市場實際情況的認知。

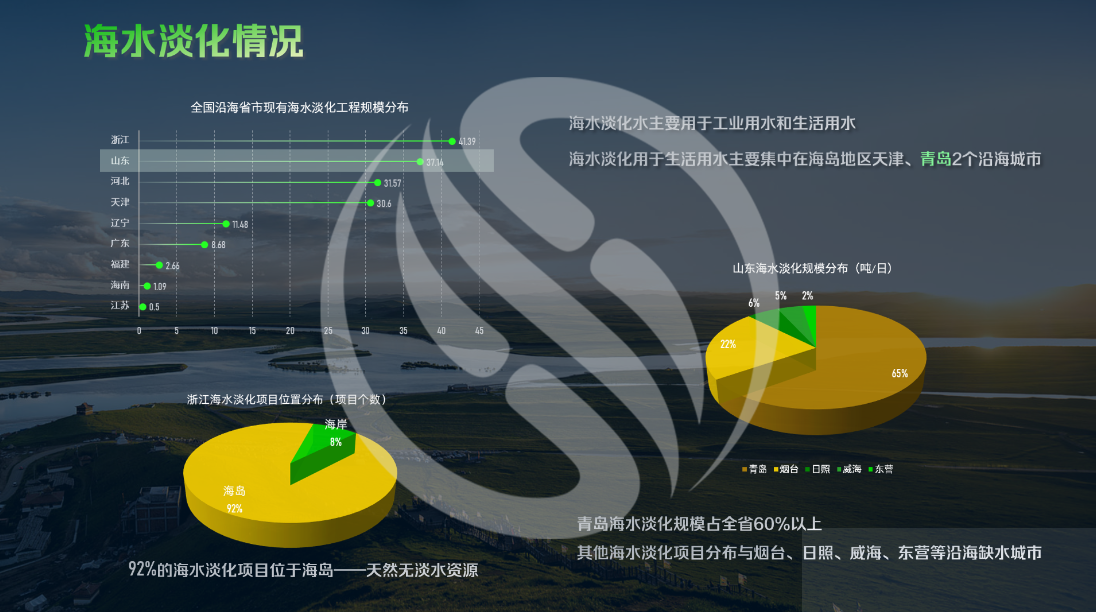

在缺水情況下,在日照、青島等沿海城市,必然有更好的商業模式或者利益驅動,去選用海水淡化,我們也分析海水淡化這幾年的情況。浙江排第一,浙江不缺水,為什么排第一?詳細分析這個數據背后,浙江海水淡化大部分是用在海島上,天然條件里沒有淡水資源,也難以調水,海島用海水淡化是非常自洽的商業模式。

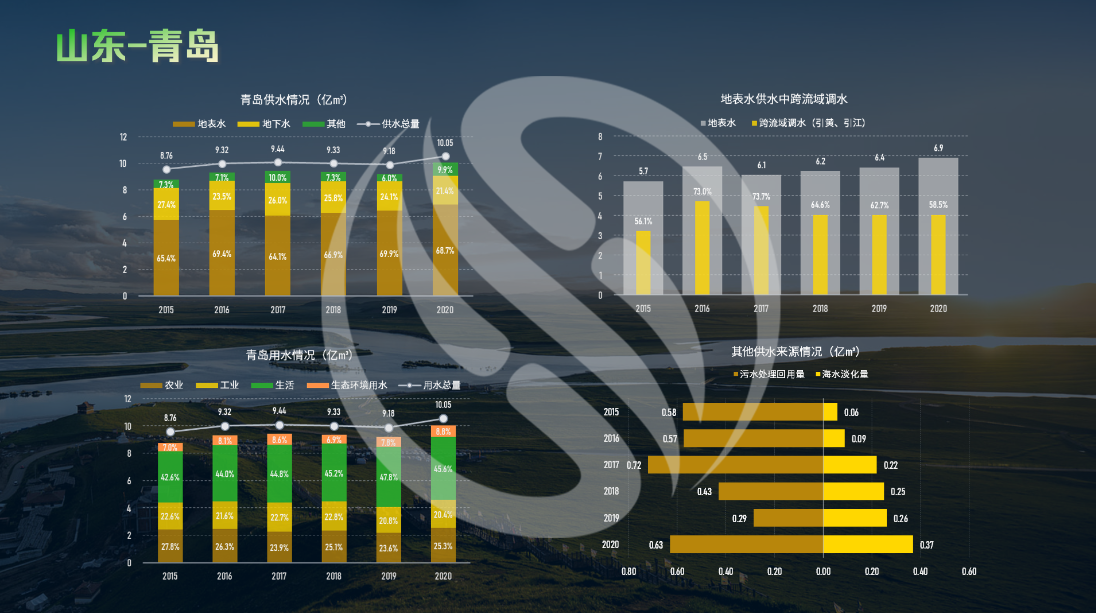

青島海水淡化在山東是最靠前的,在國內也是最領先。因此,我們再以青島為例子詳細剖析一下,我們看它發生什么。首先第一點可以看到,青島的供水來源中,占比9.9%的其他供水水源(即非常規水源)中,海水淡化供水逐年穩定增長。這也就是依賴于青島水務對于海水淡化的很好的利用,但是左側污水回用量在波動中。

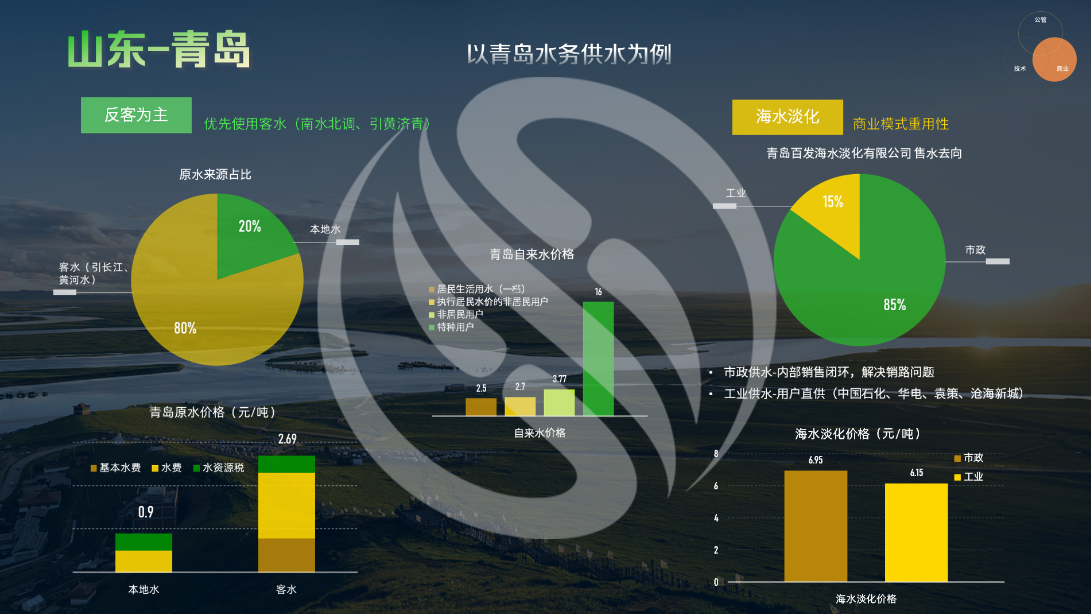

我們可以看到青島的特點,第一優先使用客水,保護自己本地水源的生態流量。所以青島的原水中,本地水用了20%,調水用了80%,在這二者中,調水的價格是昂貴的,客水的原水價格達到了2.99元/噸,而本地水只有0.9元/噸。所以相比于自來水的價格,出現了成本倒掛的現象。在這種價格抬升下,海水淡化具有一定的商業性。另外,很重要的一點,海水淡化售水的過程中,由于青島水務較好的將海水淡化水與市政供水緊密結合,大約是1:10的混合量,所以,解決了銷售閉環的問題,雖然離不開政府的補貼,但海水淡化在青島得到較好的推廣。

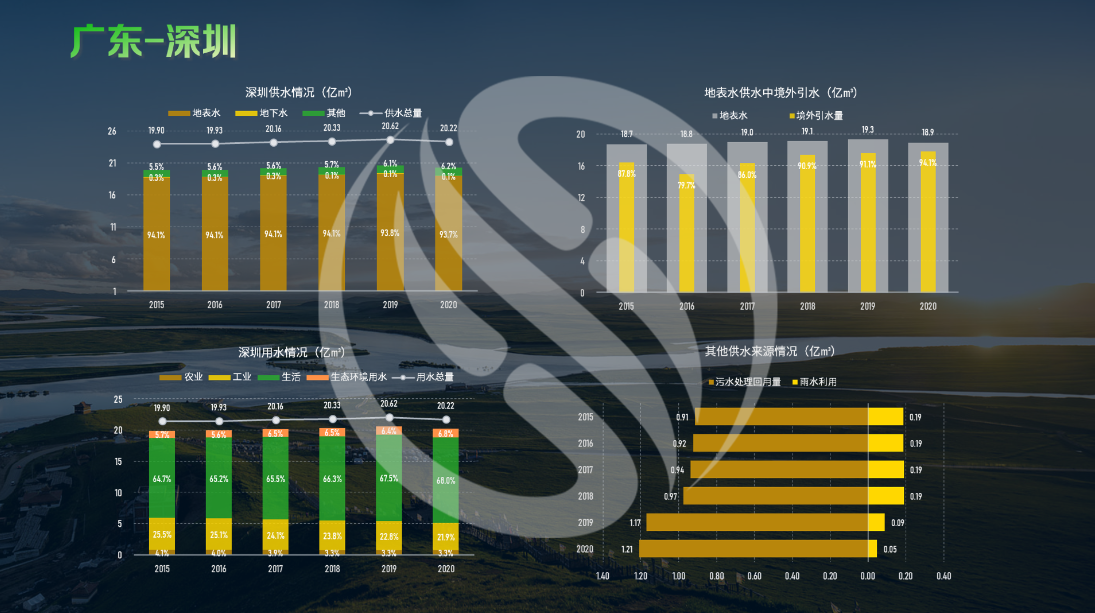

對比看一下深圳,這是深圳用水情況,深圳這樣的南方城市用境外的飲水占了相當比重。地下水使用幾乎沒有,南方很少看到地下水使用,更多調水工程來實現水源補給。另外,污水回用量略有提高。

雖然同為沿海城市,具體分析青島和深圳這一南一北兩個城市的情況。境外調水深圳占88%,因為它有很充分的地理優勢和水資源優勢;青島的跨流域調水也高達40%,主要是引黃濟青和南水北調,而地下水占比21%依然是一個較高的比例,因此地下水壓減未來仍是一個主要趨勢。在非常規水源替代青島達到10%,深圳達到6%。再生水利用青島達到50%,而深圳已經高達72%。而這72%很多都是應用與生態補水、景觀水方面。

而對于企業而言,再生水利用真正有用的不在景觀水,而是要看對工業客戶的開發。而深圳的所謂72%、青島的50%的再生水利用率內涵的不同。從數據上可以看到,青島有240km的再生水管網,其中必然包含了向工業園區或工業企業的供水的模式,即有收費的商業模式。而統計數據顯示,深圳沒有再生水管網,因此可以推斷72%的再生水利用率大部分是用在了生態景觀用水,這就是兩個城市之間的區別。

三種類型:三分山東看再生水

在回到山東來看,山東情況可以分為三類來觀察其城市再生水利用的情況。第一類是黃河流域下游的濱州、東營,他們將結合黃河水使用的控制,產生一部分再生水需求;第二類是橘黃色部分的青島、日照、煙臺等沿海城市,海水淡化的替代和再生水的使用有互相對立的關系,但兩種水源的開發利用,還取決于他們在城市中的銷售方式。第三類是藍色部分,包括聊城、濟寧、菏澤等城市,這些城市得不到更多黃河水的補給,南水北調對他們的支撐也比較弱,在這種情況下,再生水的利用會有較強的需求。

另外,再從人均GDP和外調水對地下水的抵消(地下水%-外調水%)的角度來分析山東各城市的情況。在國家對地下水控制越來越嚴格的情況下,右側城市受到剛性減壓地下水的壓力會更大。另外,結合之前分析的區位情況,其他水源的利用情況來看,棗莊、濰坊、泰安等城市再生水開發利用需求較高。總的來說,我們想以山東的為例,找到再生水利用的結論,但實際上,結論的背后有很多復雜的因素,不能簡單的一概而論。

以上就是我的報告,感謝各位聆聽!

編輯: 趙凡

目前在中國科學院生態環境研究中心攻讀博士學位,此前分別在武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。

現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長,北京易二零環境股份有限公司總經理,湖南大學兼職教授,沈陽工業大學環境與化學工程學院兼職教授,華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授,中科院生態環境研究中心碩士生校外導師,天津大學特聘講師,國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家,住房和城鄉建設部城鎮水體污染治理工程技術應用中心村鎮水生態環境治理領域專家,世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委,并擔任上海城投、天津創業環保、碧水源、中建環能等上市公司獨立董事。

在PPP專業領域,薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。

20世紀90年代初期,薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理,其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗,曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務,對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任,著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。