時間: 2021-01-04 12:41

來源: 環境論評

作者: 劉建國

“減量化”、“資源化”、“無害化”(簡稱“三化”)是我國固體廢物污染環境防治所遵循的基本原則,由于其通俗易懂,指向性強,并且順應了國際上固體廢物管理的創新理念與發展趨勢,已成為政府、企業、公眾、媒體以及科研機構等社會各界廣泛接受和使用的重要概念,在促進固體廢物處理技術與管理進步方面發揮了積極作用。盡管“三化”概念深入人心、耳熟能詳,但在應用其指導固體廢物處理技術與管理的具體實踐中,特別是在指導和評價“無廢城市”、垃圾分類工作中,仍然存在一定的模糊地帶和混亂之處。其中較為典型的是認為“三化”相互之間是平行并列關系,“減量化”“資源化”“無害化”對應于不同的廢物處理方式與管理理念;或者認為是層序遞減關系,“減量化”的優先序高于“資源化”,“資源化”的優先序又高于“無害化”;甚至認為是對立沖突關系,選擇“無害化”就是排斥“減量化”“資源化”。這些認識未能準確把握固體廢物“三化”的科學內涵,也未能真正明晰“三化”之間的內在聯系,用以指導固體廢物處理技術與管理必然會產生誤導。

產生上述錯誤認識的主要原因是“三化”在法律上和學術上缺乏統一的、明確的定義,與國際上廣泛認可的相關概念之間沒有建立起對應關系。本文將從不同層面,對“減量化”“資源化”“無害化”之間的關系進行剖析,以期闡明“減量化”“資源化”“無害化”的科學內涵,厘清“減量化”“資源化”“無害化”之間的相互關系,為固體廢物環境管理提供依據。

一、“三化”在法律上缺乏明確定義

《固體廢物污染環境防治法》是我國固體廢物管理最為重要的法律依據,但是在2020年9月1日之前施行的《固體廢物污染環境防治法》中,一直沒有“減量化”“資源化”的表述,只提及了“無害化”。2020年4月29日全國人民代表大會常務委員會第十七次會議通過修訂,并于2020年9月1日起施行的《固體廢物污染環境防治法》在“總則”第四條明確規定,“固體廢物污染環境防治堅持減量化、資源化和無害化的原則”。“三化”原則首次以法律的形式得以確立,必將對我國固體廢物污染環境防治產生積極而深遠的影響。但是,在“附則”中,并未給出“減量化”“資源化”“無害化”的具體定義,在正文中,也難以歸結發現“三化”的法定內涵和清晰邊界。在這種情況下將“三化”作為固體廢物污染環境防治的基本原則,也只是較為籠統的要求。

《循環經濟促進法》(2009年1月1日起施行)是涉及固體廢物管理的另一部重要法律,其中第二條給出了“減量化”“再利用”和“資源化”的定義,為“本法所稱減量化,是指在生產、流通和消費等過程中減少資源消耗和廢物產生。本法所稱再利用,是指將廢物直接作為產品或者經修復、翻新、再制造后繼續作為產品使用,或者將廢物的全部或者部分作為其他產品的部件予以使用。本法所稱資源化,是指將廢物直接作為原料進行利用或者對廢物進行再生利用”。由此可以看出,《循環經濟促進法》中定義的“減量化”“資源化”均為狹義,“減量化”特指在生產、流通和消費等過程中減少廢物產生,即僅限于廢物“產生前減量”,不涉及廢物“產生后減量”;“資源化”則將“再利用”排除在外,是否包含“能量回收”活動也語焉不詳。

二、“三化”在管理上缺乏統一標準

相關法律和規范性文件中未能明確界定“三化”的含義,在一定程度上可歸因于我國學術界對“三化”缺乏統一認識,主要爭議如下:(1)“減量化”僅是指在廢物產生之前減量,還是也包括廢物產生之后在排放、收集與處理過程中的減量?“減量化”的邊界和標準是什么?從廢物收集與處理系統分流出去就算“減量化”,還是只有得到規范利用才算作“減量化”?(2)“資源化”僅是指廢物作為原材料的利用或廢物的再生利用,還是也包括將廢物直接或加工后全部或部分作為產品的“再利用”?“資源化”的邊界與標準是什么?是實現分離回收,是進入符合標準的資源回收設施,還是必須轉化成為合格的產品才屬于“資源化”?能量回收是否跟物質回收一樣屬于“資源化”?(3)“無害化”僅針對焚燒、填埋等最終處置方式,還是也針對各種廢物減量以及資源能源回收方式?“減量化”“資源化”是否首先必須滿足無害化”要求?“資源化”是否必然優先于“無害化”?“減量化”“資源化”是否可以替代“無害化”?

上述爭議也導致各地在開展固體廢物“三化”評價時缺乏可靠、可比、可操作的指標體系。對同樣的廢物處理系統,采用不同的指標,劃定不同的邊界,得到的評價結果可能大相徑庭,導致公眾和政府、媒體和企業、國內和國外對相關數據“各取所需”,“各說各話”。比如我國不少媒體在報道垃圾分類和“無廢城市”建設的國際經驗時,常常提到瑞典生活垃圾資源回收率高達99%,德國達到64%,而日本僅約20%。同為廢物管理領先全球的發達國家,資源回收狀況差距有這么大嗎?顯然不會的。實際情況是瑞典將占比高達49%的垃圾焚燒量也統計在了“資源回收”當中,導致資源回收率翻了一番;德國將進入機械生物處理廠的垃圾全部計入“資源回收”,其實其中僅有6%的垃圾真正成為資源;而日本的“資源回收”統計數據中僅包含直接或二次加工后的物質回收量,不包括焚燒量,而且廚余垃圾也歸類為可燃垃圾進入焚燒爐處理。如果按照瑞典的統計方法,則日本的生活垃圾“資源回收率”也超過了99%,而且我國不少城市的“資源回收率”也超過了90%。

我國再生資源回收系統回收了大量的紙張、塑料和金屬類廢物,如果將其全部納入“資源化”指標,則我國的生活垃圾“資源回收率”已接近美國、法國等發達國家水平,通過源頭分類進一步提高資源回收率的空間已經很小。但是如果將“資源化”指標的邊界向回收利用全鏈條延伸,進一步考察回收利用設施的環境管理水平和產品及產物的不同去向,可能會發現形勢并不樂觀,部分廢物可能是以污染環境、破壞生態、危害健康為代價得到回收利用的,這部分廢物被納入“資源化”指標顯然是不合適的。如果不加區分地將前端分流的廢物全部納入“資源化”指標,無異于認同電子廢物“酸浸火燒”回收金屬、醫療廢物制備飲用水管、廢輪胎生產塑膠跑道、餐廚垃圾“野火私煉”以及“地溝油”返回餐桌也是“資源化”手段。

三、“三化”與相關國際術語之間未建立對應關系

學術界對“三化”未形成統一認識也表現在其與國際上相關概念在內涵和外延上不盡匹配,作為術語翻譯時常常出現望文生義甚至生搬硬套的問題。由于現代化固體廢物管理發源于也興盛于西方發達國家,他們在長期實踐中形成的先進理念如“循環經濟”“城市礦產”等非常值得我們學習和借鑒。嚴格推敲相關概念的內涵,按照匹配度由大到小排序,可以與“減量化”對應的英語術語包括“ Waste Minimization ”“ Waste Reduction ”和“ Waste Prevention ”,可以與“資源化”對應的英語術語包括“ Waste Valorization ”“ Waste Recycling ”和“ Resource Recovery ”,可以與“無害化”對應的英語術語包括“ Environmentally Sound Management ”和“Safe Disposal ”。

“ Waste Minimization ”指采取清潔生產、源頭減量及回收再利用等措施,減少廢物的數量、體積或危害性,以利于后續貯存、處理或處置,減輕廢物在目前和未來對人體健康及生態環境的危害,既包括產生前減量,也包括產生后減量。

“ Waste Valorization ”指一切能夠實現廢物再利用、再生利用、物質回收、能量回收的過程,包含了我國《循環經濟促進法》中提出的“再利用”和“資源化”。

“ Environmentally Sound Management ”指能夠節約自然資源、保護人體健康和生態環境少受乃至不受負面影響的廢物管理方式,其針對的是廢物“從搖籃到墳墓”的全過程,不僅適用于廢物的最終處置過程,同樣適用于廢物減量及回收利用過程。

厘清“三化”與國際上相關概念之間在內涵與外延上的聯系,進而確立“減量化”與“ Waste Minimization ”“資源化”與“ Waste Valorization ”“無害化”與“ Environmentally Sound Management ”之間的對應關系,有助于我們在整體上準確界定與客觀認識“三化”之間的關系。

四、從環境質量改善的全局出發把握“三化”之間的關系

“三化”之間究竟是什么關系,需要在明確固體廢物基本屬性的基礎上來把握。固體廢物是指在生產、生活和其他活動中產生的已經喪失、部分喪失或暫時喪失了原有利用價值的物質。從環境保護角度來看,固體廢物首先是污染源,不加以控制必然會造成環境污染。即使采取規范措施加以控制,在其收集運輸、處理處置、資源能源回收利用的各個環節也都可能對大氣、水體、土壤等環境介質產生一定程度的污染。控制措施不同,污染程度也不同,但真正的“零污染”是不現實的。從經濟學角度來看,固體廢物是具有負價值的“商品”,無論采用何種控制措施,都需要支付一定的經濟成本。控制措施的環保標準越高,向環境排放的污染物越少,需要支付的經濟成本就越高;反之控制措施的環保標準越低,向環境排放的污染物越多,需要支付的經濟成本就越低。

另外一方面,固體廢物都蘊含著一定的物質和能量,如果能夠提取出來,就可以作為替代材料、替代能源甚至戰略物資加以利用,從而減少原生資源的開采,降低相關產品全生命周期污染物排放,因此具有顯著的資源屬性。在我國主要資源人均儲量遠低于世界平均水平的背景下,充分回收大量產生的各類固體廢物中蘊含的物質與能量,成為突破資源約束瓶頸、降低能耗物耗、改善環境質量的重要舉措,也是“綠色發展”的題中應有之義。

但是,我們也必須清醒地認識到,與原生資源相比,固體廢物具有特性復雜多變、污染物含量高、資源品質低的特點。以原生資源為基礎的生產過程尚且難以避免環境污染,更不用說將固體廢物作為替代資源的生產過程。回收利用固體廢物中蘊含的物質和能量,必須有新的物質和能量輸入,即要付出相應的經濟成本;同時必然產生新的污染排放,即也要付出相應的環境代價。如果回收利用的經濟成本低于其作為替代資源的價值,全生命周期污染排放也低于其它方案,那么這樣的回收利用就是利大于弊的和可持續的,反之就是得不償失的和不可持續的。社會上一批暴利式的固體廢物“資源化”產業無一不是以犧牲環境為代價換取的,如廣東貴嶼電子廢物拆解與回收產業,一批人從中攫取了巨額利潤,但所付出的環境代價則要數代人來承擔和償還。固體廢物處理領域一些形形色色號稱能夠“吃干榨盡”、實現“零污染”“零排放”的“資源化”技術,實際上都違背了基本的科學規律,不同程度地存在“移花接木”“瞞天過海”“掩耳盜鈴”的問題。

某些難以處理危險廢物的“資源化”利用技術,將少量危險廢物摻混于大量原生材料中進行處理,使前端處理過程中歷經多重環節、付出很大代價才富集到相對穩定的少量廢物中的目標污染物———重金屬的一部分重新釋放到水、大氣和土壤等環境介質中,大部分則被高度稀釋后分散在更易暴露于人群的產品中,使產品中的重金屬含量數倍地增加,表面上看是解決了棘手問題,實現了“廢物資源化”,實質上則是增大了環境風險,降低了產品品質,阻礙了產品服務期滿后的再生利用,造成了“資源廢物化”。廚余垃圾分類處理是垃圾分類中的焦點和難點問題,一些地方不顧實際條件,盲目追求虛高的廚余垃圾分出率,采用大量耗水或耗能的技術處理,僅回收了一小部分物質和能量,產物大部分仍然需要進入填埋場或焚燒廠處置,在處理成本大幅增加的同時,整體污染物排放和環境風險程度不降反升。由此可見,固體廢物“資源化”并不是無條件的,條件就是首先必須滿足“無害化”要求,要取得環境效益、社會效益、經濟效益之間的平衡。

“減量化”是固體廢物處理的有效途徑。在工業生產環節推行清潔生產和循環經濟,在居民消費和生活環節提倡綠色消費和綠色生活,盡可能在源頭減少固體廢物的產生,即“產生前減量”,是最為經濟高效、環境友好的固體廢物“處理”方式。垃圾分類、“無廢城市”“限塑禁塑”等國家戰略實施的重要目的就是形成倒逼機制,促進生產、流通、消費、生活環節的綠色化,進而實現廢物的“產生前減量”。我國單位GDP的固體廢物產生量依然遠高于發達國家,消費和生活過程中的食物浪費、過度包裝、一次性塑料制品濫用現象依然很嚴重,是固體廢物“減量化”可以大有可為的地方。但是,推出“產生前減量”的措施也要在系統評估的基礎上科學決策,避免出現“壓下葫蘆起了瓢”的問題。比如為了減少塑料垃圾,如社會關注度極高的一次性塑料制品,可以采用可生物降解塑料制品替代,但必須綜合考慮回收系統是否配套,降解條件是否滿足,降解產物是何物質,生產成本增加多少,產能是否滿足要求,在此基礎上精準替代,穩步推進。否則就可能出現“把性能好的替換成性能差的,價格低的替換成價格高的,質量輕的替換成質量重的,環境友好的替換成環境不友好的”的事與愿違的情況。

固體廢物“產生后減量”則與“資源化”一樣,也必須付出相應的經濟成本和環境代價。事實上大部分的“產生后減量”措施同時也是“資源化”措施。一些具有顯著“減量化”效果的技術必須要在全局、全鏈條的層面上加以審視,才能確定其對環境保護是否具有正面意義。比如居民家庭產生的廚余垃圾粉碎后排入下水道,可以大大減少進入收運與處理系統的生活垃圾量,是部分發達國家行之有效的生活垃圾“減量化”方式,但是如果沒有完善的并且與之相配套的管網系統,就有可能導致污水管網堵塞、污水泄漏污染河流水體或地下水、沼氣局部聚集發生爆炸等問題,其對環境質量改善的效果很可能還不如直接進入規范的生活垃圾處理系統。再比如污水處理廠污泥脫水的減量化效果明顯,但是如果不能統籌考慮后續處理工藝的需要,脫水后的污泥可能還需要大量加水才能得到進一步處理,同時為提高脫水效果添加的化學藥劑可能對污泥的后續處理或利用存在不利影響甚至形成制約,使前端的脫水完全失去意義。所以,固體廢物“減量化”也必須首先滿足“無害化”要求。

五、“無害化”是固體廢物管理的根本目的和總體要求

改善區域環境質量、保障生態環境安全是我國生態環境保護工作的根本目的,同樣也是我國固體廢物管理工作的根本目的。固體廢物如何管理才能服務于上述目標的實現是值得我們認真思考的問題。樹立全系統思維,實行全生命周期管理,開展全鏈條設計,構建從清潔生產、源頭減量到產品循環使用、物質再生利用、產業生態鏈接,再到能量回收利用和少量殘渣安全處置的“無廢”處理系統,切實有效地減少污染物產生與排放,節約自然資源,保護人體健康和生態環境少受乃至不受負面影響,才能夠對改善區域環境質量、保障生態環境安全作出積極貢獻。

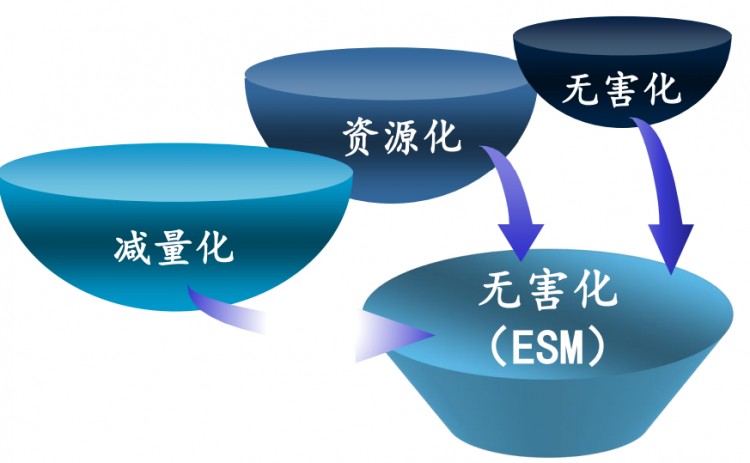

從上述分析可以看出,“減量化”“資源化”“無害化”三者之間不是平行并列關系,也不是層序遞減關系,更不是對立沖突關系。“三化”之間的關系應該是:“無害化”是固體廢物管理的根本目的,是固體廢物管理的總體要求,固體廢物從產生、收集、運輸到減量、再利用、再生利用、回收利用都必須遵循這一要求;“減量化”“資源化”是固體廢物“無害化”管理的重要手段,“減量化”“資源化”應服從和服務于“無害化”。只有滿足“無害化”要求的“減量化”和“資源化”才是真正意義上的“減量化”和“資源化”,否則不過是“障眼法”,實質上是污染轉移、污染延伸或污染擴散,不但對改善區域環境質量、保障生態環境安全沒有積極作用,反而會對人體健康和生態環境產生更大的危害。

編輯: 趙凡

清華大學環境學院教授、固體廢物處理與環境安全教育部重點實驗室副主任