時間:2023-10-30 09:34

來源:《CE碳科技》

作者:中城環境 寧方勇、郝曉明、吳劍

垃圾轉運站是連接垃圾產生源頭和末端處置系統的中間設施,是垃圾分類、壓縮和轉運的重要場地,在生活垃圾收運處置系統中起著鏈接、中轉、調度的作用。

本文分析了傳統轉運站在選址規劃、工藝設計、環境污染及鄰避、轉運功能單一及綜合體建設標準缺失等方面的問題,并對新環衛收運體系下,垃圾轉運站未來發展前景進行探討,建議盡快開展轉運站城鄉合理規劃布點、建設模式更新和運營管理工作的創新。

此外,考慮到周邊環境影響及居民鄰避因素,可對老城區轉運站提升改造,向地埋式、移動式方向發展;在規劃新建時應結合“清潔直運+高效轉運”,打造“中轉+X”功能擴展;為了降低環衛工人勞動強度,轉運站運營管理更加智能化;同時應加快完善城鄉分類轉運設施,做到分類收運設施城鄉融合全覆蓋。

作者簡介

寧方勇:現任中城環境浙江分公司副總工,高級工程師,從事環衛工作十余年,曾負責金沙江白鶴灘水電站移民安置環衛規劃及國內多個轉運站項目的咨詢、設計工作。

隨著垃圾分類工作的實施推進,垃圾終端處置設施建設的不斷完善,生活垃圾轉運體系在環衛新形勢下也發生了較大變化。傳統的垃圾轉運站通過小車變大車壓縮生活垃圾體積,提高運輸效率;后來餐廚垃圾開始借用轉運站的空間進行轉運;2018年開始為了更好的對接垃圾分類政策,鼓勵轉運站同步配套建設滲濾液處理站、大件垃圾、裝修垃圾、園林廢棄物等處置設施,有條件的可與生活垃圾分揀中心、公共廁所、環衛車輛停保基地等設施合建,形成了有效分類轉運的環衛綜合體建設模式。

轉運站功能的不斷擴展,有效銜接了垃圾前端投放設施和終端處置設施,為前端垃圾分類收集提供必要支撐,為后端分類處置提供可靠供給,提高了垃圾分類收集轉運效率。本文分析了傳統轉運站建設運營過程中存在的問題,并針對新環衛收運體系下垃圾轉運站的發展前景進行探討。

存在問題分析

01 規劃選址未合理論證

早期建設的垃圾轉運站,在場址選擇的過程中未經過科學的分析,導致建成之后的轉運站位置分布出現問題,有的轉運站建設在遠離生活垃圾焚燒廠的方向,垃圾收集及轉運車來回往返,造成運營成本不必要的浪費;有的轉運站遠離居民生活垃圾產生的高負荷區域,或者考慮周邊居民反對刻意避開城區,超出了設計規范要求的垃圾轉運服務半徑,導致環衛工人工作時間變長,垃圾收集轉運成本增加,交通擁堵時環衛車輛不能及時到位等問題。

垃圾轉運站的位置選擇未能充分考慮區域功能、人口密度、環境影響等因素的變化。隨著城市規模不斷拓展,舊城棚戶區改造工作的推進,工業企業、高校的外遷均可能導致城市中心城區居住用地的重新分布,城市人口逐步向郊區疏散,中心城區人口逐漸減少,導致中心城區轉運站分布出現不均衡。轉運站的選址工作應注意與城市中長期發展規劃相結合,合理規劃建設用地,讓垃圾轉運站因服務范圍區塊人口變動的影響減少到最小。中心城區的垃圾轉運也不應局限于行政區域的劃分,應按照就近、及時、方便的原則進行清運,提高清運效率,降低清運成本。

02 工藝設計未統籌考慮

1. 工藝選擇不成體系

地區未深入實踐“環衛一體化”的收運體系,轉運站建設主體及運營主體不一致,各區縣城內中轉站是城管局或城投集團建設管理,縣鎮又由各級鄉鎮建設管理,項目建設單位缺乏統一指導,對垃圾收集轉運的工藝選擇缺乏科學分析,存在一個縣的幾個鄉鎮建設了幾種不同壓縮工藝轉運站的情況,導致同一縣城不同鄉鎮配備的垃圾收集轉運車不同,操作方式不同,車輛設備型號多而復雜,不便于各鄉鎮車輛在故障檢修時相互調配使用,增加了后期運營維護和管理的難度,協同效率及應急處置效率偏低。

2. 占地面積與轉運規模不匹配

轉運站建設過程中,未完全按照《生活垃圾轉運站技術規范》(CJJ/T47-2016)提出的相關指標進行建設,有的轉運站建設面積過大,超出了規范上限,功能卻未進行相應的擴展,浪費土地資源的同時增加了項目建設費用;有的轉運站場地面積較小,在運營過程中經常出現收集車、轉運車站內排隊擁擠的現象,影響垃圾轉運效率;還有的轉運站過于考慮周邊居民的鄰避情況,建設方廠址選擇只能考慮轄區邊角區域,工程地質條件較差,項目建設場坪費用甚至高于轉運站主體設施建設成本或設備采購安裝成本,導致整體項目投資過大,增加財政負擔。

3. 站內附屬設施不健全

多數轉運站在建設過程中只注重主體結構建設,忽視了廠區內附屬設施的完善,影響了轉運站的正常運營,如除臭設施設計、污水處理設計、車輛回轉場地設計,消防道路設計及給排水設計等,另外大部分垃圾轉運站對廠區景觀、綠化、鋪裝、燈光及小品設計重視不夠,距離生態型、花園式轉運站建設有不小的差距。

03 運營環境污染及鄰避

盡管生活垃圾轉運模式不斷完善,但轉運過程中垃圾灑落、臭氣擴散、污水滴漏及機械噪聲等二次污染問題并沒有得到根本解決,垃圾轉運站的環境衛生問題一直是轉運站運營管理的瓶頸。在轉運站運營過程中,垃圾車的行駛、裝箱、卸料等過程會產生灰塵、垃圾散落,環衛車輛進出站及壓縮設備工作時會產生噪聲;生活垃圾在站內短暫停留時因發酵或暴露等原因會產生惡臭氣體,由于垃圾的暴露、有機質腐敗夏季往往會滋生大量的蚊蠅,垃圾轉運過程中滲瀝液及沖洗水未有效收集等,這些問題均會對周邊環境產生較大的影響。

轉運站轉運垃圾的特殊屬性,是比較典型的鄰避設施,而轉運站鄰避原因很大一部分是運營過程二次環境污染造成的,傳統轉運站由于用地規模較小,環保設施未設置或者不達標,作業過程中臭氣、污水、噪聲、垃圾撒落等環境影響普遍存在,周邊居民對此反應強烈,不斷投訴占用公共資源。因此,在轉運站運營過程中應格外注重降低對周邊居民的影響,以提升轉運站在居民心中的形象,使得未來轉運站的規劃選址更容易得到附近居民的認可。

04 轉運功能不能滿足垃圾分類

要求傳統轉運站的建設,僅能轉運其他垃圾,少部分可以兼顧餐廚垃圾,在垃圾分類新形勢下,傳統轉運站在前端分類收集和末端分類處置中間未充分發揮分類轉運的作用。很多區域通過制定“四分類、四顏色、四環節”的垃圾分類方案,即將居民生活垃圾分為廚房垃圾(綠色)、其他垃圾(橘黃色)、可回收物(藍色)、有害垃圾(紅色)四種類別,前端進行嚴格的分類投放,但是相應的轉運環節卻不能實現有效的分類運輸,傳統轉運站由于轉運功能的單一已經嚴重制約了垃圾分類的推進工作,如何拓展升級轉運站的中轉功能,將是解決垃圾分類工作梗阻問題的一項關鍵工作。

05 清潔直運的困境

近年來國內若干城市開展生活垃圾清潔直運試點,通過桶車直運、車車直運等運輸模式創新,將生活垃圾從收集點直接運輸至垃圾焚燒廠,雖然清潔直運對轉運站二次環境污染問題的改善效果明顯,但據統計,關于垃圾運輸不及時和噪聲擾民情況的投訴卻日益增多,直運模式下環衛車輛線路延長,應急調度困難,原區域轉運站的網格化服務缺失,運輸車輛不能隨叫隨到,造成垃圾清運不及時。大型直運車輛每天進出居民區附近,運輸時間往往以每天清晨時間段為主,勢必會影響到部分人群的生活質量,投訴的內容還涉及到影響市容、車容車貌、臭氣影響、垃圾撒落等方面。另外,直運點的增多,直運車輛的配置、駕駛員及輔助工的配備也隨之增多,公共財政負擔也不斷增加。

06 綜合體建設標準規范缺失

傳統轉運站的建設,目前可參考的規范主要有《生活垃圾轉運站運行維護技術規程》(CJJ109-2006)、《生活垃圾轉運站工程項目建設標準(CJJ117-2009)》、《生活垃圾轉運站評價標準》(CJJ/T156-2010)及《生活垃圾轉運站技術規范》(CJJ/T47-2016)等。大件垃圾和建筑垃圾也有自身專用的單獨技術規范和行業標準,但是對于綜合性建設的環衛綜合體建設標準尚存在空白階段,對環衛綜合體的污染控制標準、技術標準、運營技術規程及運營監管技術規程尚需完善。

發展前景分析

01 提升改造可向地埋式、移動式方向發展

城區垃圾轉運站一直是市民關心的熱點難點問題,老城區垃圾轉運站可根據環衛規劃、場地面積、建站費用等因素綜合選擇垃圾轉運設備,轉運站根據建筑形式的不同,可分為全地上轉運站、半地下轉運站、全地下轉運站,根據轉運方式的不同又可分為水平式轉運站,垂直式轉運站及移動式轉運站。

全地下轉運站是集密閉、環保、高效于一體的生活垃圾轉運場所,其整個或部分設備隱蔽于地下,進行垃圾集中收集轉運,此類轉運站隱蔽性、密閉性較好,能很好的解決敞開作業模式存在的二次環境污染問題。

移動式轉運站只需要一塊車位大小的空地,就可以進行工作,可根據垃圾囤積情況隨處移動,該種類型轉運站將垃圾的卸(出)料、壓縮、儲存、運輸集合在一起,節省了傳統轉運站的建設用地。

考慮到周邊環境影響及居民鄰避因素,老城區轉運站提升改造可考慮向地埋式轉運站、移動式轉運站方向發展。

02 規劃新建應結合“清潔直運+高效轉運”

生活垃圾運輸史上分析,沒有純粹的直運或轉運,而是要結合生活垃圾焚燒廠的地理位置進行合理布局,在我國城鄉一體化進程不斷加快的背景下,垃圾末端處理設施正逐步從城郊向周邊農村地區轉移,垃圾終端處理設施的布局肯定會有遠離垃圾焚燒廠的城區和靠近垃圾焚燒廠的城區,根據《城市環境衛生設施規劃標準》(GB/T50337-2018)中規定,服務范圍內垃圾運輸平均距離超過20km時,宜設置大中型垃圾轉運站。

實踐經驗證明,“清潔直運+高效轉運”的城市垃圾處理模式可實現生活垃圾運輸服務的快速反應。大中型垃圾轉運站是聯系垃圾產生源頭和垃圾焚燒廠的重要樞紐,科學地規劃大中型垃圾轉運站,對整個城市垃圾處置系統起到非常重要的作用。

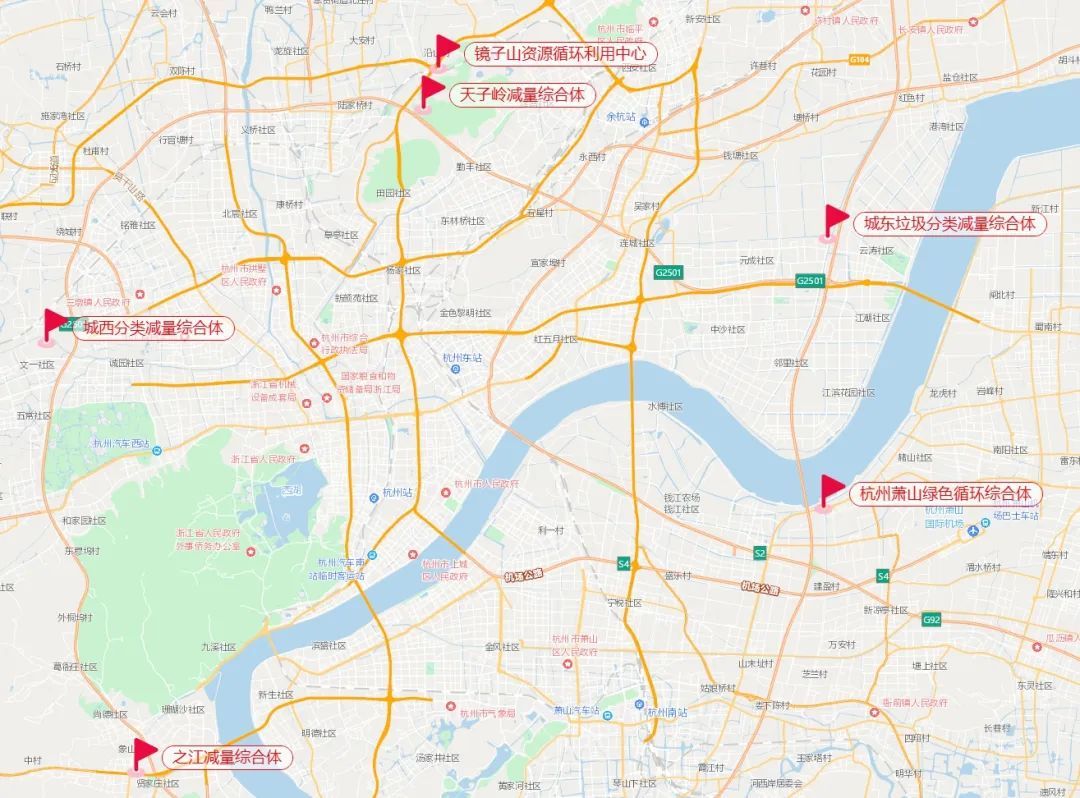

圖1 杭州市垃圾分類新形勢下城市轉運系統的優化布局

03 運營管理向智能化方向發展

垃圾壓縮設備作為轉運站的核心設備,其處理能力和壓縮效率直接關系到轉運站運營的好壞。隨著城鄉一體化的發展,生活垃圾產生量呈現猛增態勢,對垃圾壓縮設備一次處理能力和壓縮效率有了更高的要求,設備智能化操作可以使壓縮效率和設備質量得到有效提升,為了降低環衛工人勞動強度,垃圾壓縮設備自動化要求也越來越高。

近年來環衛綜合體的建設,一直將場站智能化運營作為建設重點,垃圾收集車進站,設置無人值守計量裝置,操作人員通過廠內監控或者中控室玻璃幕墻,指揮收集車進入預定泊位卸料,在卸料口設置風幕機和快速卷簾門,風幕機與快速卷簾門聯動控制,車輛卸料時快速卷簾門開啟,同時風幕機啟動,避免臭氣外泄,卸料完成后快速卷簾門自動感應關閉,壓縮設備一鍵式運轉,壓縮完成后轉運車經自動計量稱重駛離轉運站。智能化運營管理是今后轉運站建設的發展方向。

04 打造“中轉+X”功能擴展

在過去的垃圾收運體系中,垃圾不是進焚燒廠就是進填埋場。但在垃圾分類工作的推動下,前端垃圾被分為廚房垃圾、其他垃圾、可回收物及有害垃圾四類,后端也對應設置了分類處理設施:廚房垃圾進入餐廚垃圾處理廠;其他垃圾進入垃圾焚燒廠;可回收物進入資源再生利用中心;有害垃圾進入危險廢物處置中心。

隨著垃圾分類工作的逐漸深入和規范,當前轉運站在前端分類收集和末端分類處置中間未能充分發揮分類轉運作用,對垃圾分類中轉尚存在功能上的缺失,傳統轉運站對生活垃圾減量化、資源化的提升有嚴重局限性,在大力推進生活垃圾分類的新形勢下,應重點改變轉運站中轉功能的缺失,著力打造轉運站“中轉+X”的新模式。

鑒于分散建設不同種類垃圾轉運設施,存在耗費土地指標、鄰避效應突出、管理體系冗余及資源重復等弊端,未來的垃圾轉運設施規劃中,應更加注重轉運站的擴能規劃,大力推進環衛綜合體的規劃建設,將裝修(大件)垃圾、綠化垃圾處置,廚余垃圾就地處理,再生資源分揀及有害垃圾臨時貯存等設施納入其中,同時在建設過程中還應充分考慮環衛綜合體的環保教育功能、車輛停保功能及智慧環衛管理等。

垃圾轉運站功能拓展不僅是多個項目集中建設,更深層的意義在于合并管理,能源協同,污染物集中控制,為實現垃圾資源化、減量化、無害化提供高效的中間保障。另外由于轉運站功能拓展,集散功能引入,經過合建合并的環衛綜合體在輔助管理設施、污水處理、除塵降噪設施上相對于項目單獨建設,占地面積、設施投資及運營管理人員數量也將會大大縮減。

05 分類收運設施城鄉融合全覆蓋

《“十四五”時期“無廢城市”建設工作方案》及“無廢城市”建設指標體系(2021年版)規定了各地開展“無廢城市”建設均需落實的25項約束性指標,其中四項涉及生活垃圾收運體系,且均被列為必選指標。

其中生活垃圾清運量,是指城市全市域(包括城市和農村)范圍內收集和運送到終端生活垃圾處理設施的生活垃圾數量;

城市居民小區生活垃圾分類覆蓋率是指城市城區和縣城開展生活垃圾分類收集、分類運輸的小區數量占比;

農村地區生活垃圾分類覆蓋率,指建制鎮、鄉和鎮鄉級特殊區域開展生活垃圾分類收集、分類運輸的行政村數量占比;

生活垃圾回收利用率,指未進入生活垃圾焚燒和填埋設施處理的可回收物、廚余垃圾的數量占生活垃圾產生量的比例。

由此可見,將農村生活垃圾逐步納入城鎮生活垃圾收運處理系統是無廢城市建設的關鍵所在,未來應盡快構建城鄉融合的生活垃圾治理體系,推動城鄉環衛制度并軌,加快完善城鄉分類轉運設施,在全國地級及以上城市和具備條件的縣城農村加快建立完善的生活垃圾分類運輸系統。

結論

轉運站是生活垃圾收運處置系統中的重要一環,隨著垃圾分類工作的逐漸深入和規范,新環衛收運體系提出了生活垃圾分類投放、分類收集、分類轉運、分類處置的建設要求,提升改善轉運站的分類轉運功能,將有效解決新環衛收運體系下轉運環節難以匹配垃圾分類的問題。

鑒于農村生活垃圾將逐步納入城鎮生活垃圾收運處置系統,并與無廢城市建設體系掛鉤,建議盡快開展轉運站城鄉合理規劃布點,建設模式更新,運營模式創新的工作,未來垃圾轉運站將會迎來新的發展機遇。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。