時間:2022-10-17 09:35

來源:超級團隊super teamX

作者:李謙子

如何推動小而美環保企業進行內部變革,是很值得探討的話題,是小而美環保企業,想要謀求生存發展必須要去解的一道題,繞不開的一個坎,同時也是非常難解的一道題。

現實情況是:大部分環保企業中,做了其中1/2到2/3的事情,對于剩下的事情做得不夠專業,甚至沒有在做,甚至并不知道要做。

今天跟大家分享的話題是:如何推動小而美環保企業進行內部變革。這是很值得探討的話題,是小而美環保企業,想要謀求生存發展必須要去解的一道題,繞不開的一個坎,同時也是非常難解的一道題。

首先問大家一個問題:一個環保企業高效運轉要做多少件事情?超級團隊做了一個統計。假如企業自帶生產和工程環節,一共有126件事。

現實情況是:大部分環保企業中,做了其中1/2到2/3的事情,對于剩下的事情做得不夠專業,甚至沒有在做,甚至并不知道要做。

為了做好這126件事,超級團隊會聽到不同環保企業的聲音:

我們需要更合理的組織架構

我們需要更高效的流程制度

我們需要更清晰的崗位職責

我們需要更先進的激勵機制

既然今天的主題是聊變革,那么首先一定要想清楚以下問題:

流程制度變了,是不是等于企業里的個體就會改變?

崗位職責變了,是不是等于企業里的個體就會改變?

組織架構變了,是不是等于企業里的個體就會改變?

一家環保工程企業,供應商評價體系和管理制度持續優化了三年,制度從V1版升級到了V10版,但最終的結果是,優質供應商占比不及30%!

不管是采購總金額占營收的占比,還是采購費用占總采購金額的占比,都沒有實質性的變化,為什么?因為負責采購的一把手,這位管理者的思維意識沒有發生本質的改變,所以他的行為沒有發生任何改變:

不精通拓展優質的供應商要考慮哪些因素;

不知道降低采購成本要從哪些維度著手;

更不知道真正優質的供應商在哪里。

作為采購經理,他三年如一日的,做著跟單員的工作:上網詢價,砍價,報備,分管高管或者是老板投入精力進來壓一刀就能再砍下來一點價格。

他對成本的控制也只考慮詢價的成本控制,忘記了售后的服務成本,長期成本,維修成本,質量問題帶來的顯性和隱性的成本。

他更不會想,如果一年采購成本優化了一個點,這一個點可以招聘多少人,可以給企業帶來什么?

因此不管企業任命他為采購經理還是采購總監,不管企業優化多少的制度和流程,他對采購的認知都僅限于一個跟單員的認知。

最終企業進入一個困局,要不換了他,要不改變他,否則,企業的采購體系不會有真正意義上的深刻變化,也談不上企業變革。

所以如果談企業變革,一定有一個前提:個體先改變,企業才有可能改變。這個個體,包括員工,也包括企業家。

超級團隊在訪談企業的管理人員時,經常會聽到這樣的話:“在這樣一個企業里去解決這些問題太難了,企業不發生變化,我很難去解決這些問題,落地這些事情。”

這些管理人員背后的邏輯是什么?——是企業變了,我才能改變。變革學中最大的謬論就是:大家都等待別人變化,等待企業變化,自己才能有改變。而正所謂囚徒博弈,所有的人都這么想,這個企業就永遠不可能改變。

只有個體先改變,企業才能有改變,只有個體意識改變,其個體的行動才會有改變。

那么,如何去影響一個活生生的人呢?這也許是世界上最難的事情。有人會說,重賞之下必有勇夫。

假設企業的業務員每完成一單,能拿到2%的銷售提成,慢慢的,他好像對這2%習以為常,沒有什么動力了,這時把銷售提成提升到2.5%,他會不會增加動力?答案是,會的。

但問題是,是他會持續多久呢?實際上,薪酬績效的改變能激發一個人季度到半年時間。半年之后,他的心態就會回歸到以前提成是2%的時候,他會覺得2.5%是應得的,努力曲線會下降。

所以薪酬績效會不會激發到員工,影響他的改變?會的,但是有時效的。人的欲望是疊加的,掙了15萬,過段時間,給20萬,你會努力一段時間,但不會讓你永遠努力,給你25萬,你會再努力一段時間,但不會永遠有效。

但是有多少企業能夠持續的給?除非你是資本極端密集的企業,或者是壟斷型行業,中國乃至全世界的大部分企業都做不到。

真正能讓個體改變的核心點是意識的改變,這是被很多務實的環保企業視為非常務虛的一件事情。但往往所有成功的企業不論階段,不論地域,不論行業,好的企業,甚至好的朝代,好的國家都有一個共同的點,就是極度重視對團隊成員意識流的影響。

比較遺憾的是,從青山綠水中長出的很多環保企業企業家,視意識改變為很虛的事情,實際上它非常重要,不只是對企業重要,對國家也是一樣。

變革的核心是要建立一種新的秩序。歷朝歷代,包括現在要去建立一種新的秩序,難點都是要擺平舊秩序的獲利者,而且變革的主導人一定要持續面對各種質疑,堅持不移的走下去。

做過企業,帶過團隊,經營過家庭,帶過小孩的人都知道改變是很難的事情,很多人覺得不愿意去影響別人,改變別人,這沒有錯。但是你不能否認時代的進步,企業的長久發展,必須有意愿、有方法推動變革的人的存在。

變革之路如何走?做化驗有方法論,做薪酬績效有方法論,去談單有方法論,管理工程項目有方法論,變革也有方法論。

很多人沒意識到,這是很危險的,變革是需要方法論的,也是有策略分布的,很多人在變革之初沒有想明白這件事情,會認為:變革就是想到了就去做的事。這注定,會導致變革的失敗。

就像把大象放進冰箱里,分三步一樣,變革也分三個步驟:

第一步——看見

第二步——行動

第三步——堅持

與其說這是變革的三個步驟,也可以說是變革的三個卡點,在任何一個步驟上沒有打通關都會導致變革的失敗。

從變革的第一步——看見開始,很多企業沒有成功的推動成員產生變化的原因是,企業內部的人沒有看見變革的需要。這是一件非常要命的事情,如果看不到變革的必要性,無論后面用什么樣的方法,什么樣的激勵?需要改變的人,從本心上沒意識到要變化的話,后面做的都是無用功。

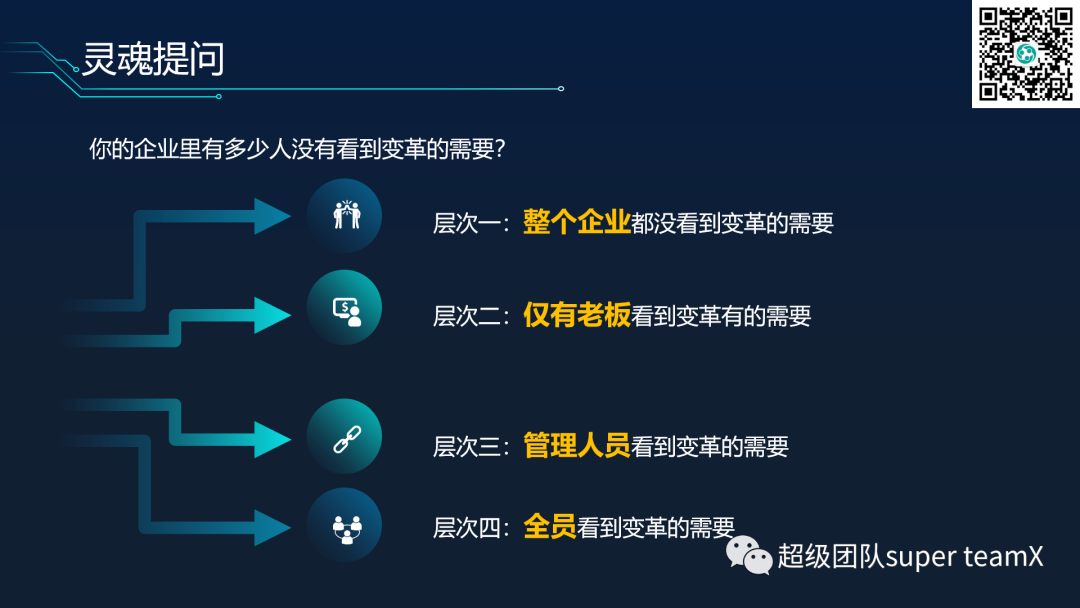

這是環保企業內部推動變革,最容易出現問題的一步。我們可以思考一個話題,你的企業里有多少人沒有看到變革的需要?如果把看見變革分成四個層次:

最低的層次就是整個企業沒有人能看到變革的需要。這是有普遍性的,不是危言聳聽,有很多的環保企業還沒有能夠跳出自身,跳出區域,真正從發展的角度,從時代的角度,從市場的角度看到自己需要變化。

大浪淘沙肯定不會只在三國的主題曲里有,它充斥在各個時代。

有多少企業開始意識到要變革,有多少企業開始意識到搭建技術型銷售團隊的重要性;就有多少企業的銷售模式停留在關系銷售。

有多少工程企業真正看到需要對售后的質量,服務的質量,細節,顆粒度進行精細化管理,去研究如何提升粘性,進而提升驗收率、復購率;就有多少環保企業的思維停留在摟草打兔子,完成一單算一單的思維模式,導致項目人員沒有成就感,沒有安全感,持續填坑,最后選擇離職。

有多少企業看到要在銷售結構上做變革?二次開發和二次銷售絕對是提升企業利潤率的高效方式,但必須要在工程現場及售后服務上做文章、做投入,甚至看起來會動了股東的賬面利潤。但是新開發一個客戶的費用,何止銷售費用,要做多少方案?跑多少地方?做多少實驗,要涉及多少技術人員一個一個地寫方案?如果方案轉化率再低一些,又造成大量的方案人員的士氣降低,甚至離職,人員調換的成本遠大于人員工資的成本。

有多少企業看到要在設計上做變革,看到需要花大力氣研究,在設計端降本,算全生命周期的項目利潤;就有多少企業還停留在把所有的坑都扔到工程現場端解決。

也許你會覺得不可思議,現在還有這樣的企業嗎?我可以很負責任的告訴你,環保企業的質量素質參差不齊,有太多會被大浪淘盡的沙,很大的一個原因就是,整個公司都沒有看到變革的需要。

有些是老板沒有看到,當然,也有一部分原因曾有一段時間錢太好賺了,日子太好過了,坐時代電梯了。

還有一種可能,就是老板看到變革的需要,但是管理人員沒有看到。企業想進行系統性改革,但管理人員沒有支撐到位,沒有意識,所以尾大不掉,推不動變革。

環保企業在看到變革的需要層次上,能做到第三層次就非常好了,因為中小型環保企業的管理人員,是當管理者又當業務骨干。所以當這些核心團隊能夠意識到變革的作用,基本上能夠帶動企業往新的方向去走。

如何讓團隊看見變革的需要?需要堅定的告訴團隊:不變會帶來的危機、威脅和可能要承受的成果。

告訴團隊改變后,可能看見的收益,看見的新方式,看見世界有多大,看見更好的自己……總之,不看到變革的需要,就沒有辦法去變革。

老板、管理人員在復盤會、周會反復宣貫,內訓、外訓中反復提到,說到你的團隊成員耳朵都起繭了,他們可能才能意識到變革的重要性。

環保企業很難做的一件事情,就是讓銷售人員變成銷售管理人員,這既是對企業銷售模式的一種變革,也是對個人角色的一種變革。很多企業都很難做好這個轉型,最大的原因就是銷售員沒有看到變革的必要性,他已經形成慣性。

這時候需要告訴他,真正優秀的銷售,真正優秀的工程師,真正優秀的項目經理,畫像是什么樣?在公司范圍內,區域范圍內,行業范圍內,甚至全國范圍內的優秀案例長成什么樣子。

人性的弱點就是:不愿意花時間看到更好的標桿,或者是探索未知的領域,或者是做自己不熟悉的事情。

我們幫助多家環保企業做過人才盤點。實際上,很大的出發點就是告訴企業,優秀骨干的標準是什么?讓企業產生變革的本心需要。

如果真正想要讓團隊成員看到變化的,需要有什么注意事項?實際上,最重要的就是28法則。

很多人沒辦法做到變化的,是因為讓他看到需要變化的地方太多,過于復雜。企業需要做的是在變化的內容中找到最重要的20%,然后清晰的列出來告訴團隊。

如果想要讓團隊看到變化,需要讓20%的團隊成員理解,他最核心需要改變的20%是什么?這樣的變化會最有成效,最容易帶來效果。然后再用20%的人帶動80%的人,20%的變化帶動80%的變化。

比如企業想要做好全面的工程體系提升。這個目標提了幾年都沒實現,不如今年就做好一件事,例如工程全流程的資料清單標準化、及時性與穩定性。讓所有工程人員,項目經理,現場經理,工程部經理,工程總監都為這一個目標奮斗。等到年底一定能看到結果。

第一步看見了,第二步就是行動。可能大部分人能理解,看不到變化的需要,就沒有辦法產生新的行為和新的行動。

但很多人不理解,既然看到了變化的需要,為什么還有人沒有產生行動?通常這會有兩方面原因構成:

第一,看到了需要改變,但不知道我要變成什么樣,或者是我該如何變。

第二,看到了需要改變,看到過去是錯誤的,也知道未來應該怎么做,做成什么樣,但仍未行動,也就是按兵不動。

因此,為了推動看到變革需要的人產生行動,企業內部需要做三步:

第一,給明確的目標。這個目標要采用上文提到的28法則,其中,20%需要改變的事情需要在公司有影響力的人來推動變革。

第二,給工具和方法。為那些想變不知道怎么變的人鋪路。

第三,對于知道要變成什么樣,但始終沒有行動的人,建議公司給予愿及時的獎勵。

很多職業經理人,唯一的管理方式就是向公司申請物質獎勵,進而提升員工的積極性,并美其名曰現在的人只能被錢激勵。

其實這種說法是典型的不通人性,對人來說有物質激勵,但也一定有非物質激勵。作為人類,我們是復雜的,我們有很多其他的需要:

比如下一次做比上一次做的更好的需要

比如比他人做的更好的需要

比如獲得喜歡與認可的需要

比如成為重要組織一部分的需要

比如面對問題,找到答案的需要

比如感覺自己在變化,在成長的需要

比如感覺自己有競爭力的需要

比如感覺自己可以影響別人的需要……

及時獎勵指的是及時用各種方式去滿足一個人的需要,我們要告訴我們的團隊,我們的管理人員,有很多種方法激發他人,而你只選了其中一種。

變革的第三步是堅持,并且拿到結果。因為就算個體動起來了,不堅持,也不一定會拿到結果。不要預判所有的人都有極大的韌性,耐心和毅力,這是不現實的。

通常有行動但都沒能堅持下來的人,都是企業里所謂的聰明人,有經驗的人或者以為一定成功的人。這種是打引號的聰明人,他的聰明體現在不允許自己做錯的事情。

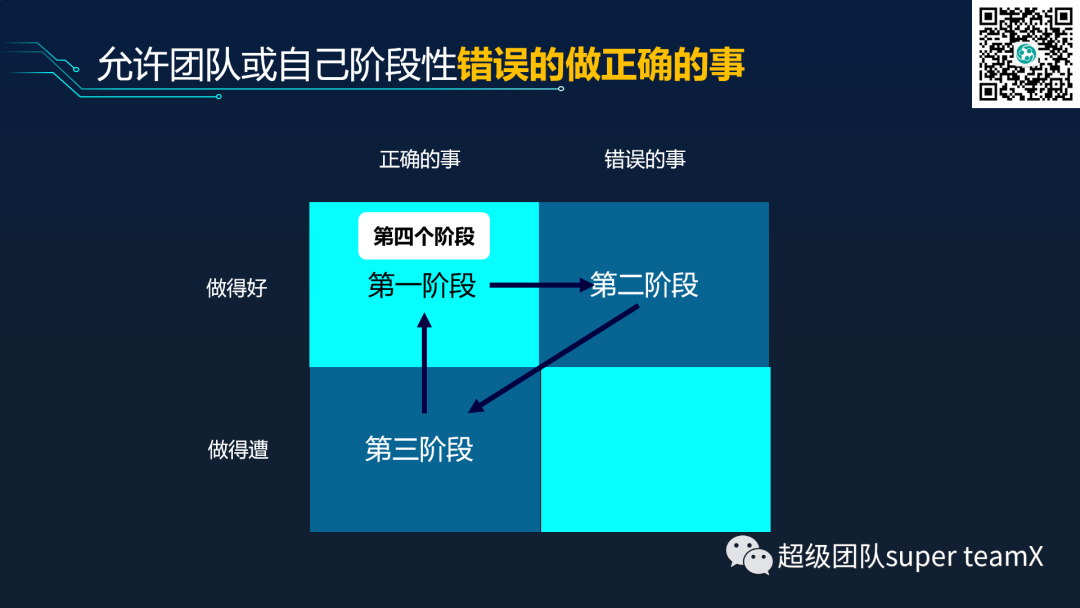

但一個人的變化是有路徑的,分為四個階段:

第一個階段是做正確的事情;

第二個階段是發現自己正在做錯誤的事情,所以看見改變,開始改變;

第三個階段是錯誤的做正確的事情;

第四個階段才是正確的做正確的事情。

而所謂的聰明人,最大的問題就是不允許自己有第三個階段,錯誤的做正確的事情。有多少企業內的變革,是因為錯誤的做正確的事情,而最后被停掉的。

在企業里面推行新的績效方式,通常都會有一段試運行,或者是摸索期。指標設定在一開始不一定那么合理,會帶來很多問題,落地有難度。

這個時候企業選擇的不是優化指標,而是停止績效方案的推行,或者讓績效方案走形式,這就是不能容忍在變化過程中,有一個階段是錯誤的做正確的事情。

但是我們必須面對一個現實,就是所有的變化都會有這個階段,不接受這個階段就等于不接受變化。沒有誰天生就適應新的變化,一步做到位。

就像學會了走,要學跑,剛開始跑得不好就不跑了嗎?學會了跑,要學騎車,剛開始騎不好就不騎了嗎?

這么簡單樸素的道理,在企業里有太多這樣的案例,不給變革期、試錯期。而且往往越是有過成功經驗的人,越不愿意接納第三個階段,因為只會顯得自己有些笨拙。所以如果想產生行動,心里一定要接受所有創新,所有變革都有試錯這個過程。

把變革的三步:看見/行動/堅持做好,企業總能看到一些變化,在這個過程中,除了老板,核心高管的角色也很重要。核心高管必須要有變革力。

如果高管不具有變革意識和變革力,那將會成為企業變革的最大阻力,因為這些高管往往是企業成功經驗的實施者,是舊制度的受益者。所以變革的核心20%指的就是高管、核心中層。

高管的變革力首先是要去識別,具有看見的能力;第二能讓不愿行動的,不會行動的人行動,給目標,沒方法,做及時獎勵;第三是堅持下來。

變革是一件非常難的事,需要的是:

魄力,當遇到了阻礙或者不同的聲音,需要面對質疑的魄力;

腦力,需要做策劃,要有步驟,有方法;

心力,需要影響別人的事情都是需要心力去做的;

物力,需要時間/成本/精力的投入;

持久力,堅持才會勝利。

變革很難,但是勢在必行。企業的變革,不變肯定是死;變,有可能死。企業不得不變。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。