時間:2020-01-05 13:24

來源:中國固廢網

作者:趙利偉

隨著城鎮化進程的加快,城鎮人口規模不斷擴大,以餐廚、廚余垃圾為主的有機固廢帶來的環境問題越來越明顯,特別是還未建設有機垃圾處理廠的中小地級市及縣城對終端處理設施需求迫切。在“2020(第十四屆)固廢戰略論壇”上,藍德環保科技集團股份有限公司副總經理張新帶來了題為《多源不同規模城市有機固廢協同處理模式分析》的發言,分享了藍德環保面向不同規模城市有機固廢協同處理方面的探索與實踐。

張新

餐廚垃圾處理依舊任重道遠

“十二五”期間,我國分5批共設立了100個餐廚垃圾處理試點城市,基本囊括了一二線城市,總體布局基本完成。

“十三五”規劃要求,到2020年末力爭新增餐廚垃圾處理能力3.44萬噸/日,但實際統計數據顯示,2019年中國產生的餐廚垃圾量為12.73萬噸/天,年產生垃圾量為4646.45萬噸,未來餐廚垃圾處理需求依然巨大。

特別是2018年,國內爆發非洲豬瘟疫情之后,各地餐廚垃圾處理廠出現超負荷處理情況,縣域城市對有機固廢處理的需求也逐步體現出來,建設餐廚垃圾處理設施已經成為政府的一項重要任務。

我國餐廚垃圾成分特點比較明顯,含水率高,約為80%~90%;有機物含量高,具有高度易腐性,容易導致新的污染;同時,含有較高的潛在生物質能,如能有效處理,可實現資源的回收再利用。

回顧近年來餐廚垃圾處理行業政策,截止目前全國各省份都發布了關于加強餐廚垃圾管理工作的文件,10余省份頒布了省級餐廚垃圾管理辦法,均不同程度要求縣級及以上區域建設餐廚垃圾收運處置設施。

從目前行業發展現狀來看,省會和地級及以上城市已有很大進展。5個批次共計100個試點城市建設基本完成;除人口極少的40余個地級市外,已建設餐廚垃圾處理設施的地級市比例在80%以上;“預處理+厭氧發酵”技術成為國內餐廚垃圾處置的主流技術,項目數量占比68%,微生物好氧發酵技術、好氧堆肥技術、飼料化等或因占地面積大的弊端、或因資源化產品銷路問題、或因同源性污染問題等,項目數量占比32%。

縣級區域層面,由于東部江浙地區經濟較好,人口聚聚度較高,大部分已建好或正在建設餐廚垃圾處理設施;西北部、東北地區、西南地區省份縣級區域基本未建設餐廚垃圾處理設施或簡單處理;中部地區省份從2018年開始,受非洲豬瘟疫情的影響,縣級區域建設餐廚垃圾處理設施的迫切程度越來越高。建設模式上,經濟發達的江浙地區多采用PPP、BOT等模式;中部區域基本以政府投資建設EPC、PC模式為主。工藝技術方面,縣級新建且具有一定規模的餐廚垃圾處理項目主要采用厭氧發酵技術,有垃圾焚燒廠的縣城會采用協同焚燒的模式處理餐廚垃圾,而經濟條件較差的中西部城市,還是以填埋為主。

綜合行業現狀,我國縣域餐廚垃圾項目建設依然面臨諸多難題。由于地級/縣級財政支付能力有限或資金不足,餐廚垃圾處理設施遲遲未能建設;目前一些地級/縣級餐廚垃圾以填埋和焚燒為主,沒有做到資源化利用,影響垃圾焚燒廠的正常運營;地市和縣級城區人口規模普遍偏小,餐廚垃圾量少,難以形成規模效應;對于一些地級/縣級區域來說,居民較分散,難以選出符合要求的項目用地。

新形勢下有機垃圾處理模式——全量厭氧

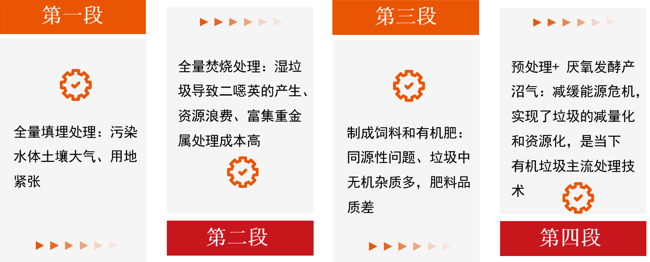

我國有機垃圾處理技術,是在餐廚垃圾處理基礎上衍生出來的技術,經歷了四個發展階段,從最開始的全量填埋,到后來的全量焚燒,再到制成有機飼料和有機肥,到目前的有機垃圾處理的主流技術——預處理+厭氧發酵。

生活中常見的有機垃圾主要有廚余垃圾、餐廚垃圾、市政污泥、市政糞便、園林垃圾這五類。

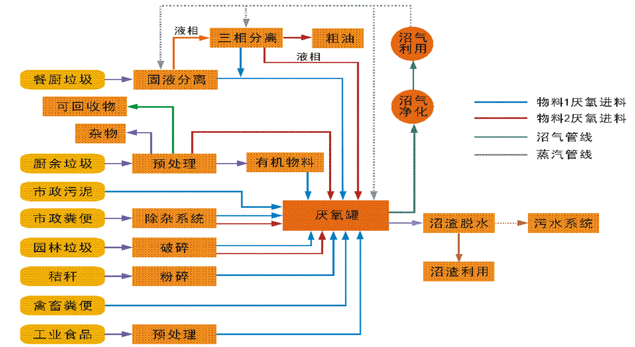

藍德環保有機垃圾綜合協同處理路線

張新認為,綜合處理模式是有機垃圾處置行業未來的發展方向,“裝備高端化,工藝簡單化”的“全量厭氧”的突破,是新形勢下有機垃圾處理的一個核心要求。終端處理的成功不能依賴于前端分類的絕對精細化,適應當下垃圾分類現狀和國內飲食習慣的全量厭氧技術足夠彌補前端分類的不足;同時,在“無廢城市”建設和垃圾分類的全面展開下,市政污泥、市政糞便、園林、廚余垃圾與餐廚垃圾有很強的共性,可將其進行集中綜合處理,增大處理規模, 提高處理效率,降低投資成本和運行成本。從技術上來說,這類有機垃圾的協同處置,還可以增加厭氧發酵產氣率。

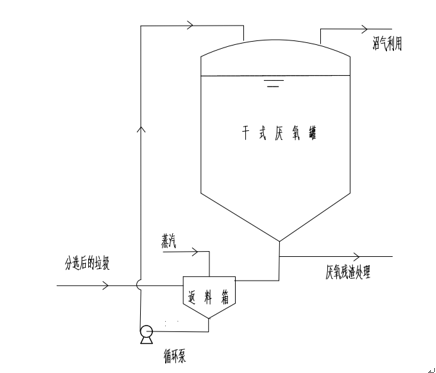

藍德環保餐廚/廚余垃圾資源化利用示意圖

張新表示,這正是藍德環保目前主要的工藝路線,通過將多源有機固廢的協同處置工藝進行“預處理+厭氧處理”,從而實現有機垃圾的減量化和資源化。

藍德專利分選設備——生物質分離器

張新特別介紹了藍德環保的主要分選設備——生物質分離器,它的主要功能為將粗篩分后的有機垃圾進一步破碎、分選、制漿,可一體化實現有機物無機物分離,分選率達95%,可用于餐廚、廚余、生活垃圾處理。該設備采用密閉化和自動化控制,可以從源頭解決臭氣難題,同時處理效率高效化和集約化,擁有處理量大,占地小,操作簡單等優點。

編輯:趙利偉

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。