時間:2020-06-08 11:33

來源:中源創能

5月29日,中國環境衛生協會有機固廢專業委員會舉辦了關于“廚余垃圾處理技術與模式探討”為主題的一期在線沙龍,行業專家、環保企業代表及媒體人出席了本次沙龍。北京中源創能工程技術有限公司(下稱中源創能)創始人閻中博士發表講話并同與會嘉賓針對廚余垃圾處理技術與模式進行了深入交流與分享。

談到技術

中源創能創始人閻中博士認為我國餐廚垃圾處理行業獲得了巨大發展。通過不斷的研發和實踐,以厭氧消化為核心的集中處理模式是被證實的適合國情技術路線。

現在需要考慮的是下階段,當我們的工作逐漸從餐飲服務機構產生的餐廚垃圾過渡為居民家庭產生的廚余垃圾的時候,應該如何面對技術與模式的選擇。

北京中源創能工程技術有限公司創始人閻中博士于在線沙龍現場發言。( Sinoenc)

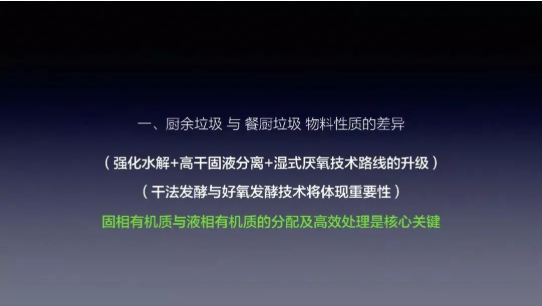

首先要認清廚余垃圾和餐廚垃圾的差別。廚余垃圾的含水率要比餐廚垃圾低,但是二者固含量相差巨大。同時廚余垃圾的含油量更低,含鹽量更低。因此,技術路線需基于廚余垃圾的性質特征。

圖為廚余垃圾與餐廚垃圾成分含量對比。(Picture from Sinoenc)

閻中認為,可能獲得成功的技術路線有三條。

第一傳統濕式厭氧消化技術路線需要優化提升。由于不需要再進行提油,熱水解和三相分離環節在廚余垃圾過程中的重要性會下降,固液分離之后液體漿料直接進入厭氧消化。濕式厭氧需要做的工作是在前端進行強化水解,讓盡可能多的有機質通過生物轉化之后進入到液相,提高廚余垃圾中有機質的資源化利用和無害化處理。

第二好氧發酵技術的重要性會大幅提升。餐廚垃圾處理過程中,前端產生的固相產物約10-20%,量少且以無機物為主,行業常見的處置方式是填埋或焚燒。相比餐廚垃圾,廚余垃圾前期固相產物提升為50%或更高,且富含大量的有機質,仍采用焚燒或者填埋的傳統方式處理有悖于垃圾分類的初衷。

基于這種情況,第二條可能會成功的技術路線,就是液形物通過厭氧消化進行處理,固形物采用好氧堆肥的方式進行處理,從而實現廚余垃圾有機質的全量生物轉化。

第三干發酵也是一條可選的工藝路線,相比濕式厭氧,干發酵的工藝路線更短,且沼液產生量大幅降低,干發酵需要優化的方向是傳質、傳熱、容積產氣率、產物利用等問題。

概括一下,下一階段基于餐廚垃圾和廚余垃圾性質的區別,強化水解高干固液分離加實施厭氧消化技術路線的升級,干發酵,以及好氧發酵技術路線將體現重要性。

廚余垃圾與餐廚垃圾物料性質的差異。(Sinoenc)

以上這三條工藝路線,其實都是有一個核心的邏輯,就是固相有機質與液相有機質的定向精準分配,以此為基礎分別匹配高效的固液處理技術是核心的關鍵問題。

談到收運

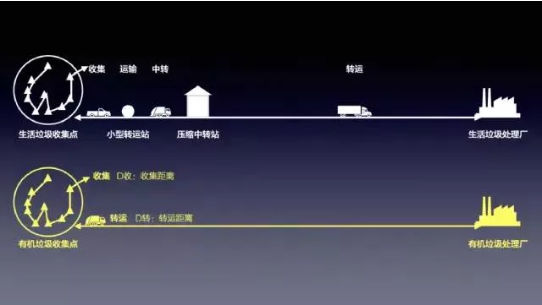

傳統的生活垃圾收運體系是從收集車輛從社區收集并運到收集站,然后若干個收集站的垃圾經運輸車輛進入到垃圾壓縮中轉站。減容后從壓縮中轉站出發,換到一個收運效率更高的轉運車輛,轉運到最后的終端處理設施。

傳統生活垃圾收運體系中,轉運環節是整個收運過程中的成本主體,中轉和壓縮環節大幅度的提高了生活垃圾收運效率。區別于生活垃圾,餐廚/廚余垃圾一般無法進行中轉,從收集過程至處理站點由一輛車完成。因此,與生活垃圾相比,轉運距離對成本的影響呈幾何級數放大。

生活垃圾與有機垃圾收運轉運圖。(Sinoenc)

對于不同區域和不同類型的城市,我們都面臨著轉運距離造成的成本問題。對于一些海島、湖區、山區,以及農村等面臨的這些問題尤其重要。

終端設施的選址決定了轉運距離。集中處理對轉運距離的優化程度有限,分散處理則完全可以進行科學合理的優化。

中源創能創始人閻中博士參與在線沙龍與業內人士共同探討相關話題。(Sinoenc)

談到分散處理

分散處理不是一個單純的技術,閻中博士表示,分散處理需要技術、裝備、特別是模式的支撐。

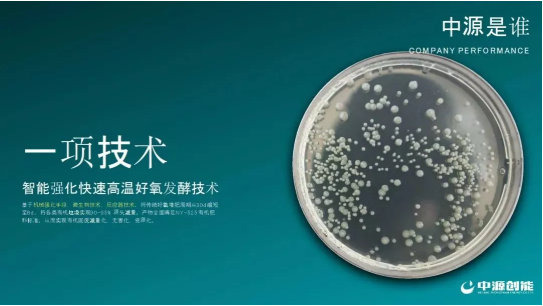

技術方面,基于廚余垃圾的物料性質,開發了智能強化的快速高溫好氧發酵技術。通過機械的手段,反應器的技術,微生物的技術將傳統好氧堆肥的時間從原來的30天縮短到8天左右。在源頭實現90%至95%的減量。

智能強化快速高溫好氧發酵技術。(Sinoenc)

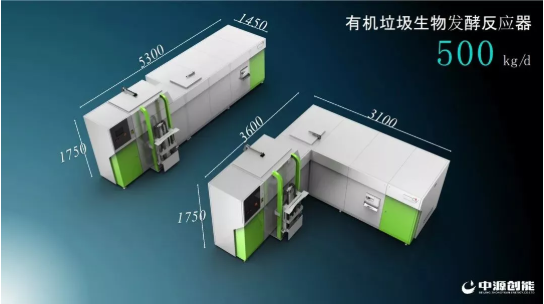

在裝備開發的過程中實現小型化,小型設備的占地面積縮短到十個平米以內。可針對不同的區域去靈活的匹配和應用這樣的項目。例如地下車庫、廠房,甚至一個停車位。隨產隨收隨處理不對環境造成任何其他影響。

有機垃圾生物發酵反應器。(Sinoenc)

通過對其中的一個項目進行連續十三個月的跟蹤檢測,減量化維持在90%到95%之間。所有的產物的各項指標呢也都完全的符合有機肥料NY525-2012的這個標準和有機肥料NY884-2012的相關標準。種子發芽率大于75%,實現資源化的利用。

農村開展的垃圾分類主要是干濕分離。在一公里的范圍之內,通過建設這樣的設施,實現源頭的處理,就近處理所有的垃圾。沒有必要再運到城里,源頭處理之后產生的有機肥料,在農村直接進行利用。

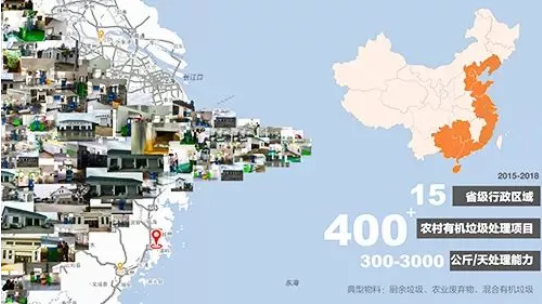

我們的一些應用案例中,在四五年時間,建造了超過400個這樣的廚余垃圾處理項目。涵蓋大學、企業、政府、食堂、海島、山區、湖區和農村。

2015-2018年度中源創能垃圾處理覆蓋能力。(Sinoenc)

以上兩個案例,我們都把它叫做傳統的就地處理模式和分散處理模式。它在極大程度上縮短了收運距離,壓縮了成本。

談到分散模式

閻中表示,大部分人容易混淆就地處理與分散處理。就地處理依托于小型處理設備,解決的是小規模的單元垃圾處理問題。分散處理依托于整體規劃與大型處理設備,解決的是縣、市的整體問題。

針對我國下一階段垃圾分類的需求,分散處理模式才是真正的核心關鍵。其核心應該是廚余垃圾終端處理設施的技術、規模和選址的合理規劃。

首先要對不同的技術則選擇開展環境和經濟的評價,綜合判斷什么樣的技術模式在當地是最為經濟合適的。

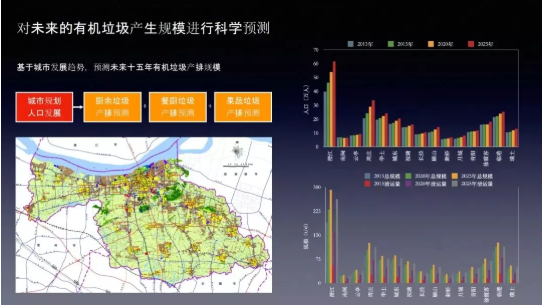

其次是要根據當地規劃和人口發展的情況,分別預測餐廚、廚余、果蔬等不同類型有機垃圾的產生規模。并合理規劃未來遠期終端的處理規模。

未來有機垃圾產生規模預測。(Sinoenc)

以江陰市為例,通過大量調研,規劃了1座80噸的集中式餐廚垃圾處理設施,20噸的果蔬垃圾處理設施。同時在各個鄉鎮規劃14座6噸到16噸不等的廚余垃圾終端處理設施,總的處理規模達到250噸。

基于合理規劃高效的分配了集中+分散的終端處理格局,單體處理規模大幅降低,占地面積縮小,所有項目全部建在現有的中轉站或垃圾處理設施內,沒有新增征地。降低了項目的實施難度。

中源創能有機垃圾處理車間。(Picture from Sinoenc)

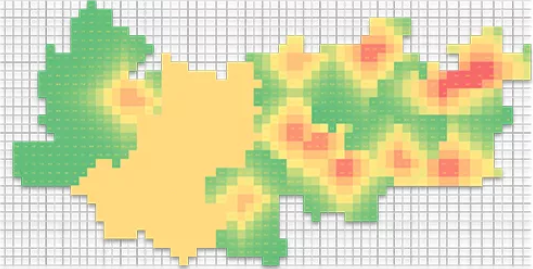

最后一個非常關鍵,以城市的網格化模型來規劃終端處理設施的選址和有機垃圾處理設施。基于GIS和規劃,以及層次分析法,摸清當地有機垃圾時空產排規律,搞清楚有機垃圾到底在哪兒產生,什么地方產生多少規模。以此合理的規劃終端處理設施的這種選址,了解了當地產排規律,以提高收益效率為最終目標,進行垃圾處理設施的合理規劃。

有機垃圾產生規律網格化模型。(Sinoenc)

談到展望

我們以城市的總體規劃為基礎,通過合理的布局終端充分的協同集中和分散處理兩種模式,從而來解決這個區域范圍之內廚余垃圾的處理難題。

有機垃圾處理示范基地。(Sinoenc)

以此陸陸續續在全國范圍之內,已經開展了近500個項目,也獲得了一些榮譽。分散處理這種技術和模式,在2018年獲得了北京市科技進步獎。

中源創能所獲榮譽。(Sinoenc)

回顧60年前,也就是1957年《北京日報》當時發表了一篇文章,就是垃圾要分類收集。現在看來的話是一個非常理想化和非常前瞻性的一個提法。我們必須得認識到,當時提出整個這個思路概念是非常前衛的。

但是我們同時要看到,直至2017年我國城市生活垃圾無害化處理率方達到較高的一個水平,無害化處理率超過了94%。歷經60年,我國的城市生活垃圾從無序處理轉變為規范處理,從原來以填埋為主的處理模式,逐漸轉化為以焚燒處理為主的技術模式。在這樣的背景下,垃圾分類再次成為熱點。

我們認為從2017年開始,我國生活垃圾處理的體系將會產生第二次巨大變革。更讓我們倍感信心的是,現在行業有大量專業、務實的專家和企業,在相關領域開展了長期、大量的探索和實踐。也希望中源創能近10年所做的這些探索和實踐,能夠為下一階段我國垃圾分類工作的開展貢獻一份力量。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。