時間:2020-04-28 10:39

來源:環保圈

作者:程彩云

進入2020年,環衛行業的“巨額訂單”又來了。

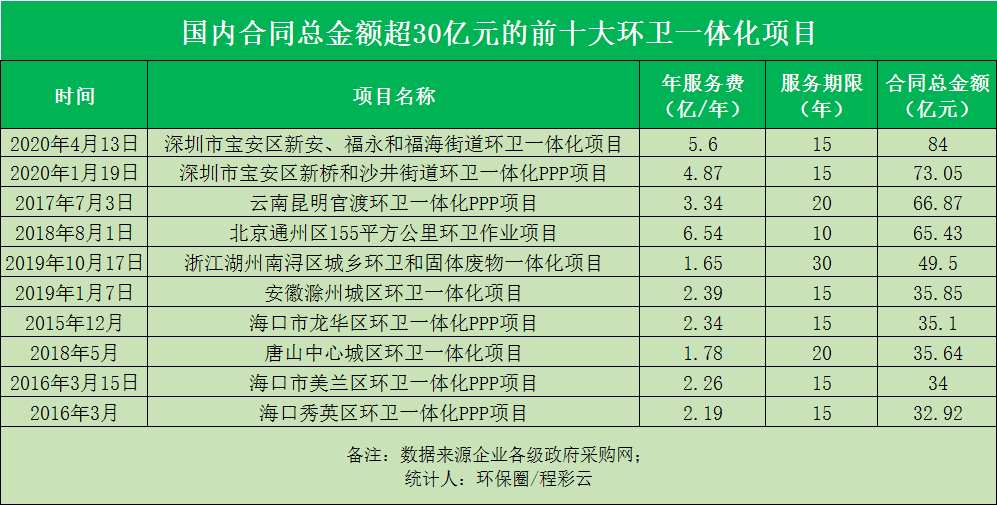

新年前四月,深圳寶安區接連放出兩個環衛一體化項目,首年服務經費總計高達10.47億元/年,合同總金額累計超150億元,成為有史以來國內環衛項目合同金額最大的采購活動,震驚業界。

在此之前,也有海口、昆明、沈陽、唐山、滁州多地將環衛作業大規模推向市場,試水環衛市場化改革,改變了過去環衛部門既實施掃保作業,又負責檢查考核的管理模式。

不過,隨著PPP項目包越捆越打,PPP項目的風險也越來越突出,政府財政支付能力不足,回款不及時等無一不在困擾著企業,對企業的資金實力提出了非常高的要求。

01

“PPP項目包越捆越大”

近年來,受城鎮化進程、垃圾分類、人居環境整治、PPP等因素影響,我國環衛領域市場化改革進程加快,項目井噴,傳統的“小環衛”逐漸向“大環衛”轉變。

項目服務內容上,也早已突破了傳統意義上的道路清掃保潔和垃圾清運,新加入垃圾分類收集、垃圾中轉站、智慧環衛、綠化養護、市政管養等,服務內容越來越多,合同體量也越來越大,“億元項目”層出不窮。

圖為國內前十大總合同金額過30億的環衛項目

其中,最吸引眼球的是海口和沈陽的環衛市場化項目。

2015年底至2016年初,海南省海口市開展“雙創”活動,一舉將轄內龍華區、秀英區、美蘭區、瓊山區四大片區的環衛作業推向市場,總預算金額過百億,開創了當時國內最大,也是最早大規模試水環衛市場的“先河”。

2年后,同樣的故事又在沈陽上演。2018年上半年,一場被譽為環衛領域“遼沈戰役”的戰役打響,沈陽市將9個市轄區的環衛作業服務集中推向市場,如此大體量的項目吸引了啟迪桑德、玉禾田、中環潔、杭州錦江環衛、龍馬環衛等多家國內領先環衛企業角逐,以及大連匯達、遼寧華清環衛等本土企業的積極參與。

最終,該項目以“花落多家”收場。僅北環集團一家就斬獲于洪、和平、大東及蘇家屯4個市轄區的4個環衛項目,首年服務費達4.53億元,合同總金額29.84億元。

一向由政府“一攬子”包辦的環衛產業緣何被推向市場?與傳統體制的弊病有關。

國內某環衛企業負責人表示:

傳統環衛行業大多屬于事業單位,管理僵化,自己考核自己,績效機制形同虛設;部分地區機械化程度偏低,仍以傳統人工清掃為主,作業方式落后,服務效率和服務質量令人詬病。

例如,2016年海口瓊山環衛引入市場化改革前,機械化清掃率僅為15.9%,超八成道路靠人工清掃。由于作業方式落后,人工清掃無法徹底覆蓋路面塵土、污漬、油漬和積泥,導致路面長期“不見本色”。多頭管理的公共設施如路燈桿、路名牌、交通護欄等存在保潔盲區,嚴重影響“雙創”目標實現。

此外,作為財政撥款的傳統環衛,也遠遠適應不了新型環衛一體化建設(如大量機械設備、垃圾中轉站及末端處理設施投資)所需的巨額資金,資金問題成為一大制約瓶頸。

如果運用PPP模式,一方面既能緩解政府財政緊張,減少設備采購資金的壓力;另一方面也方便業主方考核的付費。

相比其他種類的PPP項目,環衛一體化PPP商業模式和利益補償機制更加清晰。垃圾收費就是按噸位計價,道路清掃保潔則按照“面積和級別”,廁所維護按照“數量和等級”付費,簡單清晰,一目了然。

引入市場化改革后,不僅可以改變過去環衛主管部門“既當運動員又當裁判員”的弊端,還能以固定的財政預算取得更大的環境收益,引入了考核機制,提高了環衛作業質量,是一個雙贏的結局。

當然,市場化也不是“萬能靈藥”。有些項目引入社會資本后,中標公司資金跟不上、關系協同不到位、績效考核不過關等,導致項目爛尾,最終政府不得不重新收回接管。

引入市場化改革后,PPP項目包為何越捆越大?

一位行業資深研究人士表示,這其實是政府和企業互相選擇的結果。

一方面,地方政府對環衛作業效果要求越來越高,若將一個包分拆成若干個,管理和考核起來都比較麻煩,捆成大包則更容易吸引社會資本方投標,后期考核和管理也更加省心;

另一方面,隨著國內環衛企業集中度提升,也涌現出一批資金、運營、品牌實力都比較強的企業,有能力承擔巨額的環衛一體化項目。

他表示:

PPP項目包越捆越大,也加劇了環衛企業優勝劣汰,促使行業“馬太效應”加速到來。

隨著PPP項目合同金額上升,必然要求社會資本方“十八般”武藝樣樣精通。能夠存活下來將是規模較大的企業,資質和項目運營管理經驗充足,有穩定的現金流、良好的融資能力,信譽和口碑過硬,還能處理復雜的政企關系、人財物車輛調配等等。

02

地方政府財政支付能力不足是“硬傷”

PPP項目包越捆越大,除了是對社會資本方的考驗,也對政府的支付能力、項目回款力度提出了較高要求。

據某環衛企業透露,盡管市場化項目越來越多,金額也越來越大,但他們的日子“并不幸福”,想要“滿載而歸”其實也并不容易。

最大的問題有兩個:

一是政府財政支付能力不足。環衛項目高度依賴政府付費,不少企業擔憂,各省市經濟發展水平差異明顯,少數地方如深圳財力雄厚,支付有保障,但絕大多數地區經濟實力比不上深圳,用于支付環衛項目的費用自然也“大相徑庭”,局部經濟欠發達地區的項目回款艱難,欠賬現象時有發生,長此以往會拖累不少企業。

編輯:趙利偉

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。