時間:2019-09-02 09:24

來源:中國固廢網

作者:李曉佳

強制垃圾分類后,進入末端處理環節的垃圾特性也發生了很大變化。尤其是濕垃圾的處理,一方面是產生量較之前有了大幅增加,一方面是技術路線相對還不是很成熟,給行業帶來了很大的挑戰。在2019(第七屆)上海固廢熱點論壇上,深圳市龍澄高科技環保(集團)有限公司研究院院長陳云從目前行業面臨的大環境出發,帶來了龍澄環保在濕質固廢處理技術方面的創新和應用思考。

以下內容根據陳云現場分享整理:

陳 云

濕質固廢處理技術的現狀與痛點

我國生活垃圾中濕質固廢含量超過50%,生活垃圾分類與分類處理的難點,往往就在于濕質固廢。

濕質固廢是垃圾惡臭污染、滲濾液污染、鄰避效應的源頭。目前濕質固廢的痛點在于,污染性強,總量大,成份復雜多變,含水率高,分質分離分類難,傳統處理技術績效差,資源利用價值低,處理能力極度缺乏,因此需要尋求新的技術途徑和模式。

陳云指出,傳統的濕質固廢處理技術還存在一些需要攻克的難點:

傳統處理技術一: 機械預處理+ 厭氧產沼。這類技術,首先,預處理大多采用機械分選與破碎,工序環節多,工藝流程長,精準分離難,運行效率低,惡臭控制難,運營隱性成本較高。其次,厭氧產沼周期長,占地面積大,投資高,物料均衡難,技術經濟性差。在土地緊缺區域落地困難。三是,大量沼渣、沼液需要處理,沼渣含水率高達60%,無害化難,環境風險高。

傳統處理技術二:垃圾熱水解。首先,序批式運行,運行波動大、耗時長、能耗高、效率低,進出料過程惡臭控制難,噪聲大,隱性成本較高。其次,設備、閥門易腐蝕、損壞,檢修周期短,使用壽命短,更換率高,維護檢修工作量大。三是,熱解液污染物濃度高,凈化處理難,凈化工藝投資和運行費用高,環境風險大。

垃圾分類后的技術創新和探索

隨著垃圾分類的大范圍推廣,濕質固廢的處理壓力越來越大。龍澄環保作為較早開始布局這一領域的細分優秀企業,針對以上問題,也提出了相應的創新解決方案:如 高壓壓榨干濕分質預處理技術及濕質固廢惰質化處理技術等。

高壓壓榨干濕分質預處理技術

陳云介紹,高壓壓榨干濕分質預處理技術被評為國家 “十二五”科技支撐計劃重大成果。

在垃圾分類的源頭做得不到位的情況下,整個垃圾分類的面和線還沒有全面推開,龍澄環保推出了超高壓的干濕分離機。在濕垃圾沒有很好被分離的情況下,能夠一站式很快速地把原來的預處理鏈條拉長,最后能夠實現把濕垃圾或者是原生垃圾當中的干垃圾分選出來。 最后干垃圾通過RDF可替代燃料或燃氣化利用或者是生態焚燒發電。

通過超高壓的干濕分離機分離出來的干垃圾,含水率能夠達到30%以下,濕垃圾漿含水率80%以上(分離出95%以上濕質固廢)。最后對濕垃圾進行厭氧發酵或多相分解惰質化處理。

陳云認為,這項技術將顛覆傳統模式,最簡約、最大程度的生活垃圾干濕分質分類,是“垃圾處理的第三次革命”。超高壓壓榨模式,采用特殊結構、臨界空間,在超強機械壓力和瞬間封閉氣室共同作用下,實現易腐生物質垃圾細胞物理破壁,與化石類和其它非易腐垃圾分離,從而實現生活垃圾干濕分質、分類;超高壓壓榨分質分類,開創了全球生活垃圾單工序、機械化、專業化、簡約化干濕分類新模式;可廣泛應用于居民垃圾干濕分類難以有效實施的地區生活垃圾干濕分類,和干濕分類不徹底的干類垃圾;原生生活垃圾干濕分類分離比:50%:50%。

在強制垃圾分類的背景下,以多年的實踐為基礎,龍澄環保推出了革命性的高新技術裝備。可以根據居民生活垃圾分類情況,針對含有一定雜質濕垃圾,高壓壓榨壓力設定次高壓檔位,結合精準制漿裝置,非常適合濕垃圾預處理,快速去渣和精準漿化,確保濕垃圾的物料輸送穩定性和深度處理的高效。對居民分類產生的濕垃圾,雜質含渣去除率精準至100%,生物質漿粒直徑1MM以下。

陳云介紹,該高新技術裝備具有專業化干濕分類、單工序機械分離、快速高效以及資源化利用率高等優勢。

濕質固廢惰質化處理與應用模式

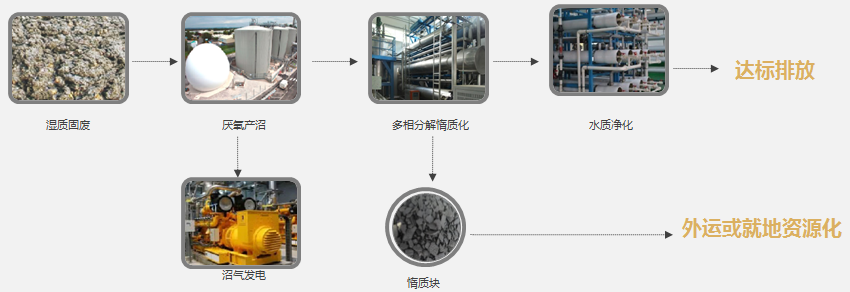

濕質固廢惰質化處理技術主要包括多相分解惰質化技術、半程高效厭氧+多相分解惰質化兩種。

濕質固廢處理技術一:多相分解惰質化。該技術在一定溫度和壓力下,通過特定催化劑作用,破壞濕垃圾有機物細胞壁,有機質炭質化,成為相對穩定的炭質物;經過多相分解惰質化處理后濕垃圾減量達85%以上,同時得到的炭質物可以做土壤改良劑,同時具有高熱值,可進行輔助燃燒。顛覆了濕質固廢傳統處理技術模式,突破濕質固廢處理技術瓶頸。

利用多相分解惰質化技術進行處理的濕質固廢,實現減量率達到85%以上,有機質分解50%以上,易腐有機質分解98%以上;殘余炭質物含水率降至40%以下。

濕質固廢處理技術二:半程高效厭氧+多相分解惰質化。對傳統厭氧產沼工藝進行技改,末段工藝采取惰質化工藝:處理能力提高一倍;消除臭氣污染;消除沼渣沼液困境。

對比傳統厭氧產沼工藝,半程高效厭氧+多相分解惰質化技術路線有三點突出優勢:1、截取高效段,時間縮短接近一半;2、處理全程無臭氣產生;3、沼渣沼液最大限度減量化、無害化。

編輯:李曉佳

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。