時間:2018-11-14 13:44

來源:中國固廢網

廣東惠州,一座享有“半城山色半城湖”美譽的惠民之州、宜居之城,一座有著悠久歷史的文化名城。東江、西枝江賦予它城市的靈動與蓬勃生命;“湖上飛白鷺,城中聞鷓鴣”的自然生態和山水風貌,奠定了它成為現代生態城市的根基;5000多年的文明史、2000多年的建置史、1000多年的建城史又見證著這座千年之城的文化底蘊。“羅浮山下四時春,盧橘楊梅次第新。日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人。”900多年前,北宋大文豪蘇東坡被貶惠州,為惠州留下的不僅是千古傳唱的詩詞名句,更是開啟了惠州此后一千多年崇文厚德、包容四海的文化風氣。如今惠州已經列入國家歷史文化名城,千年的文化積淀,讓這座城市處處是故事,處處是傳奇。

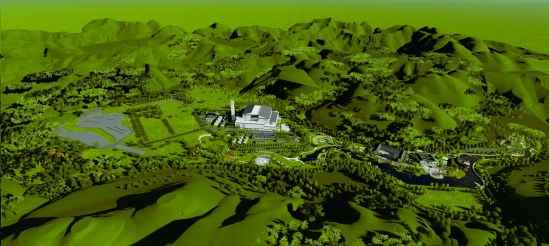

青山綠水間,一個人文與自然交相輝映的壯麗藍圖在惠州市郊徐徐展開:一棟棟極具客家人文景觀和現代環境藝術的建筑群拔地而起。為保護惠州這座千年之城的生態風貌,一個為解決城市生活垃圾困擾的“藍色焚燒”項目正在緊張建設中,充分展示了文化、藝術與環保的完美結合和友好互動,用實際行動詮釋著環保建設者們的美好夢想和莊重承諾。

首創環境惠州焚燒項目效果圖

惠州市區生活垃圾焚燒發電項目(以下簡稱“惠州項目”)由首創環境控股有限公司投資建設,項目服務于惠州市城區160萬人口,建設規模為日處理垃圾1600噸,占地約150畝,總投資9億元,2017年11月開工建設,預計2019年建成投產。該項目是惠州市集固廢處理、資源化利用、技術研發、環保宣教于一體的綜合性園區,將打造成珠三角及粵港澳大灣區資源與環保領域的循環經濟示范工程。

和諧共存,打造人文生態景觀

惠州是東江中下游的中心城市,從隋唐時期起就已是“粵東重鎮”,幾千年以來,都是東江客家人的聚居地。客家圍屋,又稱圍龍屋、客家圍等,是客家民居經典的三大樣式(客家圍屋、客家排屋、客家土樓)之一,始建于唐宋,興盛于明清。圍屋結合了客家古樸遺風以及南方文化的地域特色,是中國五大民居特色建筑之一。

惠州垃圾焚燒項目之所以稱為藍色焚燒項目,其中一個重要原因就是設計上秉承客家建筑獨特形式和傳統元素,以“方形圍樓”的布局樣式和現代感的建筑材質,達到整體“美觀、經濟、環保、生態”的同時,多角度呈現客家文化的仁禮、包容和進取。在具體建筑物展示上,通過自然靈活的設計手法,充分利用當地自然資源,打造園區“一帶四區”的生態景觀,從客家生態、建筑、民俗等不同視角采用多種方法提取和展現客家文化景觀基因。

主要建筑物外觀

景觀布局上通過多變水體、鋪裝廣場、親水慢行系統、休閑步道等設計元素,創造生態、優美、富有藝術創意和活力的景觀整體環境;利用聲、色、光、形、影等感官元素,投射出單體建筑特色,呈現絢麗多姿的園區夜景;結合當地自然風光,種植特色花木,高低有序,造型美觀,與建筑物有機結合,實現“處處是文化,處處有美景”。

園區規劃景觀

精心設計,彰顯環保本色

首創環境先進、成熟的技術和工藝以及領先的管理理念深刻融入到項目建設過程中,從項目啟動、設計到施工等各個環節,通過綜合采取各種措施,以實現對項目達成最終目標的有效控制。

影響項目最終產出和運營效益的所有關鍵設備,如焚燒爐、汽輪發電機、煙氣處理設備等設計和采購均經過反復比選、論證,確保選用技術領先、運行可靠、性能穩定、且在國內有良好運行業績的工藝技術設備,排放控制指標滿足歐盟標準。

在施工組織和施工管理上合理布局、注重細節,既滿足施工、便于管理,更兼顧質量、安全和進度,施工流程、驗收程序標準化、規范化,切實打造樣板工程、標桿項目,彰顯環保企業本色和社會責任。

近期工程形象

有效運營監督,用行動實現夢想

項目未來運營將秉承先進環保技術的運用,嚴格環保標準的執行,廣泛接受政府部門和社會公眾監督;將通過利用現代仿真、光電和信息技術,BIM交互式體驗等技術手段,向公眾形象展示垃圾收集、貯運、焚燒發電的全過程;通過功能景區的打造和友好互動,在普及垃圾分類和環保知識的同時,給人們帶來焚燒行業全新的體驗和感受;通過務實、進取的實際行動,改變人們對傳統垃圾處理的固有印象,讓項目運營的每個環節都能體現創新、責任、環保和承諾。

東江的吟唱,古韻悠悠,日夜不息,一聲聲都是遠古歷史與現代文明的呼應。首創環境惠州生活垃圾焚燒發電項目將伴隨這座千年之城立足新時代,跨越新征程。

編輯:劉影

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。