時間:2018-03-18 16:45

來源:中國固廢網

作者:丁寧

摘要:據統計,我國的二次資源利用率僅為世界先進水平的三成,每年因再生資源流失而造成的損失高達300億元。而另一方面,近十年來,我國進口固體廢物(廢塑料、廢紙、廢金屬等)總量卻達4.6億噸,年均進口用作原料的廢料達到近5000萬噸。隨著我國經濟社會發展水平的不斷提高,進口可用作原料的固體廢物暴露出不少問題,污染了環境,損害了群眾的身體健康,引來大量爭議。

自2017年以來,關于“叫停洋垃圾”的新聞接踵而至:

7月18日,據路透社報道,中國已經向世界貿易組織(WTO)提交了一份文件,聲明從2017年底開始,中國將禁止4類24種固體廢物入境。

7月27日,國務院印發《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》。該方案明確:2017年年底前,我國將全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物;2019年年底前,逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物。

2018年3月5日,國務院總理李克強在部署2018年工作時指出,嚴禁“洋垃圾”入境。

隨著“洋垃圾”被禁的官方號角吹響,年均近5000萬噸固體廢物原料市場缺口迫在眉睫。E20研究院認為,《政府工作報告》對“洋垃圾”的明令禁止,對我國再生資源回收乃至整個靜脈產業傳遞了利好信號。未來靜脈產業體系的完善,對于填補國內市場缺口和循環經濟的閉環運轉尤為重要。

循環經濟的兩大命脈:動脈促發展,靜脈保持續

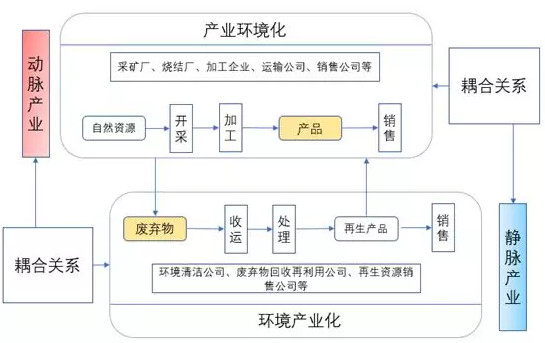

動靜脈產業學說最早起源于20 世紀80 年代,由日本學者后藤典弘等提出。在循環經濟理論中,根據物質流向的不同,可分為兩個不同的過程:動脈過程和靜脈過程。前者完成了物質從原料開采生產到流通消費的階段,而后者則擔負著從生產或消費后的廢棄物排放到收集運輸、分類分解、資源化或最終廢棄物處置的過程。

動脈產業,即以生產為中心的產業生態過程,是人類社會發展的“當下動力”。物質來源于自然界,并經過第一產業、第二產業、第三產業,流向廣大的消費者。以典型的傳統資源型企業為例,其動脈產業圍繞自然資源的價值變化,由資源轉化為產品的整個生產流程。整個過程可被總結為資源——產品——消費三個階段,通過資源的投入和消耗,來獲得經濟效益的產出。動脈產業支撐著整個社會經濟發展,是社會經濟發展中不可缺少的經濟來源。

靜脈產業,則是以廢棄物為中心的資源再利用過程,是完成循環經濟閉環的重要組成環節,也是可持續發展的“未來引擎”。廢棄物的處理由收運——中間處理——最終處置三個過程組成,從物流的觀點看,這三個階段中廢棄物的物流,剛好與第一、二、三產業的物流是完全對稱的。而靜脈產業正是圍繞自然資源利用后排出的廢棄物開展,通過回收利用其中有價值的部分,從而在一定程度上彌補動脈產業發展所需資源不足的問題。靜脈產業的整個物質循環過程可總結為廢棄物——回收轉化——再生資源三個階段。靜脈產業維持著有限資源條件下社會的可持續發展,是經濟發展的“未來引擎”。

動脈在先,靜脈在后,二者循序漸進的過程,耦合共生出了循環經濟“資源——產品——再生資源”的閉環,形成了可持續發展的產業生態系統。低碳經濟背景下,動脈產業可以通過利用生態產業鏈設計生產流程,實行清潔生產或者使用新能源實現資源型企業的產業環境化;靜脈產業則通過開展廢棄物回收以及再生利用實現資源型企業的環境產業化。二者之間相輔相成,存在著天然的耦合關系。基于循環經濟下,不論是動脈產業還是靜脈產業都不能獨立存在,必須是相互依賴,最終二者在一個合理的范圍內達到統一協調。

圖表 1 循環經濟的兩大命脈:動脈產業與靜脈產業耦合共生

國際社會的經驗:看看先行者們做了些什么?

在很多國家的經濟發展過程中,都曾出現過“動脈發展有力,靜脈循環不足”的情況,而今,以日本、北歐為代表的一些國家和地區逐步形成了各自鮮明的靜脈產業生態格局,對我國構建“兩型社會”有很大的借鑒意義。

日本:靜脈產業概念的首創者和踐行者

日本是靜脈產業概念的首創者和先行者。日本靜脈產業從萌芽階段到成熟階段僅僅經歷了20多年的時間,現已成為日本經濟發展的主導產業,其較為嚴密的法律體系、經濟政策,技術支持等,成為了日本靜脈產業快速、健康發展的充分必要條件。

· 法律體系

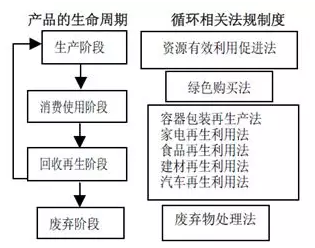

圖表 2 日本對廢棄物利用的相關法規制度

日本靜脈產業相關的法規有三個顯著特點:

1.覆蓋面廣。對生活垃圾包括:家電、汽車、食品、包裝容器等廢棄物;工業垃圾包括:礦山、冶金、化工、水處理等行業的廢棄物,對不同種類、不同來源的廢棄物均有法可依。

2.可操作性強。在產品生命周期的各個階段均制定了相應的法律法規,其中各個階段又根據產品類別不同而設定了細則。。

3.責任明確。法律對政府、地方自治體、企業、公眾的責任和義務進行了明確規定,做到了責權明晰。如《家電在再生利用法》對制造商、消費者、再生利用者分別規定了需要承擔的費用;《汽車再生利用法》設定了管理收費的中介機構及其責任等。

· 經濟政策

在經濟政策方面,日本政府的兩大追責原則是:1)廢棄者的責任;2)延伸的生產者責任。以上述兩原則為基本理念,日本在垃圾回收方面制定了相應的經濟政策,主要包括:

1.廢舊物資商品化收費制度。日本在個別物品再生利用法中,規定了廢棄者應當支付與舊家電、舊容器包裝、舊汽車的收集、再商品化等有關費用。

2.實行保證金(押金)制度。在日本的島嶼、公園內、觀光地等集中的某個區域內,引入保證金制度,例如對于鋁罐、鋼罐、塑料瓶、紙包、紙杯、食品盤等實行保證金制度,可以減少散亂垃圾量,提高游客的環境意識,促進再資源化。

3.稅收優惠政策,鼓勵企業建立循環經濟生產系統。日本對廢舊塑料制品類再生處理設備在使用年度內,除普遍退稅外,還按取得價格的14%進行特別退稅;對廢紙脫墨、玻璃碎片雜物去除、空瓶洗凈、鋁再生制造等設備實行3年的退還固定資產稅。

· 技術支持

日本政府鼓勵在生態工業園區內開辟專門的實驗研究區域,產、學、政府共同研究廢棄物處理技術、再利用技術和環境污染物質的合理控制技術,為企業開展廢棄物的再生、循環利用提供技術支持。

德國:電子廢棄物處理典范

在德國,靜脈產業每年有約410億歐元的營業額,并可創造20多萬個就業機會,其中,電子廢棄物處理處置方面,德國堪稱典范。根據歐盟統計局數據顯示,2013年德國進入正規回收渠道的電子廢棄物收集率為42.2%, 人均回收9 kg。

編輯:劉影

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。