時間:2017-07-12 10:32

來源:寧夏人民政府辦公廳

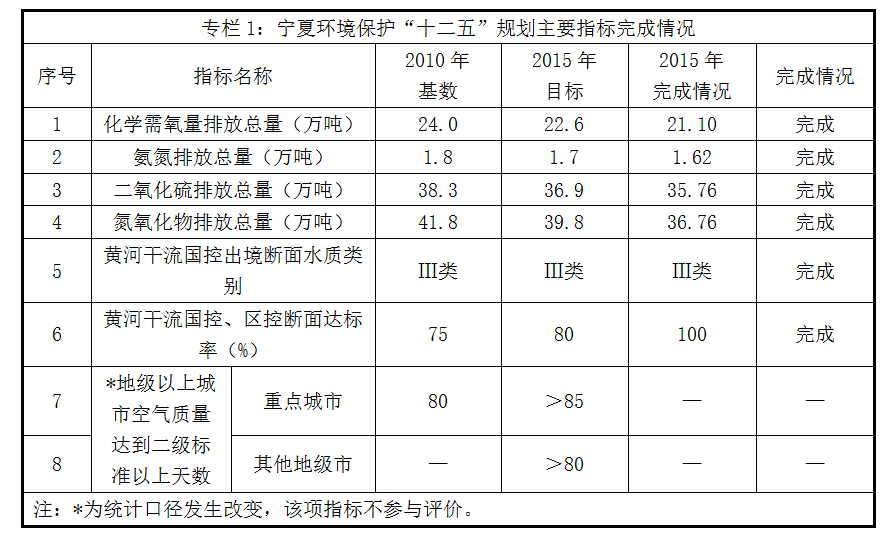

6.體制機制日臻完善。頒布《寧夏回族自治區污染物排放管理條例》《寧夏回族自治區環境教育條例》等地方性法規規章;實施自治區環境保護、大氣污染防治及寧東基地環境保護“三個行動計劃”;完成污染物排放總量控制和排污許可制度、環境違法舉報制度、污染防治聯防聯控機制建設等重點改革任務;連續推行環保“為民辦十件實事”。

第二節 環境保護存在的問題

雖然“十二五”期間我區環境保護工作取得較好成效,但由于產業結構倚重倚能造成資源環境約束趨緊,經濟發展與環境保護的矛盾仍然突出,生態環境保護及環境質量改善壓力將長期存在。

1.環境質量改善形勢嚴峻。全區大氣環境和局部水體環境質量下降。2015年,全區可吸入顆粒物(PM10)濃度不降反升,輕度以上污染天數占26%,較上年增加11天,銀川市首次出現連續霧霾天氣。重點城市可吸入顆粒物、細顆粒物和二氧化硫年均濃度仍超過國家二級標準限值。沙湖、星海湖等重要湖泊濕地和清水河(固原段)、葫蘆河、渝河等黃河支流水質下降至劣V類,重點入黃排水溝劣Ⅴ類水質斷面占72.7%。

2.部分自然保護區生態破壞問題嚴重。部分地方政府和企業單位保護意識不強。9個國家級自然保護區中有8個存在采礦、洗煤、旅游、風電等建設活動,個別開發建設項目甚至侵占了自然保護區的核心區和緩沖區。2013年以來,6個國家級自然保護區仍存在違法違規的建設活動。

3.環境基礎設施建設滯后。環境保護資金投入與實際需求差距較大;熱電聯產、城市建成區集中供熱、清潔能源改造、燃煤鍋爐淘汰等工作任務艱巨;城鎮污水收集率和污泥無害化處置率較低;工業園區集中治污設施建設滯后,32個工業園區僅11個建成污水集中處理設施;農村污水處理、垃圾收集等環保基礎設施運行效率低。

4.一些突出環境問題尚未有效解決。部分地區、企業存在重開發、輕環保問題;部分城鎮污水處理廠不能正常運行和穩定達標排放,現有34座城鎮污水處理廠僅有3座達到一級A排放標準;“十二五”重點流域水污染防治工程完成率僅為49%;農業面源污染仍未得到有效控制;國控重點污染源煙塵排放達標率僅為83.5%;工業固體廢物產生量大、利用途徑窄,全區粉煤灰、冶金類廢物等大宗固體廢物綜合利用率較低。

第三節 環境保護面臨的機遇

“十三五”是全面建成小康社會的決勝期,是加強生態文明建設和加快“美麗寧夏”建設的關鍵期,也是環境質量全面改善的攻堅階段,環境保護工作面臨重大機遇。

1.綠色發展成為時代理念。黨中央、國務院把生態文明建設納入中國特色社會主義“五位一體”總體布局,將綠色發展作為五大發展理念之一,生態環境質量總體改善被列為全面建成小康社會目標。自治區黨委、人民政府作出了建設開放富裕和諧美麗寧夏的重大戰略部署,確立了建設“美麗寧夏”奮斗目標和“生態優先”的發展戰略,出臺了《關于落實綠色發展理念加快美麗寧夏建設的意見》(寧黨發〔2016〕25號),把以生態文明為核心的“美麗寧夏”建設擺在更加突出的位置。

2.生態環境保護合力顯著增強。生態文明和“兩山論”(既要綠水青山,也要金山銀山。寧要綠水青山,不要金山銀山,而且綠水青山就是金山銀山)成為推動環境保護的堅實思想和行動基礎,優美環境是寧夏最大優勢和靚麗名片已成為全區各族人民的共識。各級黨委、人民政府領導責任、相關部門監管責任、排污企業主體責任得到有效落實。全社會環保投入力度持續加大,企業環境守法意識、公眾和社會組織參與和監督環境保護的積極性都在迅速提高,全社會保護生態環境的合力高度凝聚。

3.環境治理體系逐步健全。國家新修訂了環境保護法等法律,相繼實施大氣、水、土壤三大污染防治行動計劃,發布環境保護督察、黨政領導干部生態環境損害責任追究等生態文明體制改革配套文件,推行實施省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度。我區印發了《“藍天碧水·綠色城鄉”專項行動方案》《寧夏回族自治區水污染防治工作方案》《銀川及周邊地區大氣污染綜合治理實施方案(2016-2018年)》;出臺《黨委、政府及有關部門環境保護責任》《關于建立網格化環境監管體系的指導意見》等規范性文件,環境保護路線圖基本繪就。

4.空間規劃優化發展格局。在全國率先出臺《寧夏回族自治區空間發展戰略規劃》《寧夏回族自治區空間發展戰略規劃條例》,中央批準我區開展空間規劃(多規合一)改革試點。按照國家主體功能定位,通過加快推進“多規合一”,強化規劃約束管控,健全空間規劃體系,有利于從源頭解決布局性、結構性問題,確保資源環境承載經濟社會可持續發展。

第二章 總體要求

第一節 指導思想

認真貫徹落實黨中央、國務院關于生態文明建設和環境保護的決策部署,深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神。以改善環境質量為核心,以綠色發展和空間規劃為引領,實行最嚴格的環境保護制度,不斷提高環境管理系統化、科學化、法治化、精細化和信息化水平,匯聚組織領導推動、工程項目拉動、改革創新帶動、基礎能力驅動、部門社會齊動五大動力,打好大氣、水、土壤和固體廢物污染防治“四大戰役”,切實解決突出環境問題,確保環境質量總體改善,為建設“美麗寧夏”作出更大貢獻。

第二節 基本原則

生態優先,綠色發展。把生態文明建設融入經濟社會發展全過程,堅持在發展中保護、保護中發展,大力推動綠色發展、循環發展、低碳發展,平衡好發展和保護的關系,筑牢西北地區重要生態安全屏障,實現經濟發展與生態保護相統一。

突出重點,改善質量。以解決生態環境突出問題為導向,抓好重點區域、重點流域、重點行業、重點企業環境污染整治,把加強污染防治與落實重點項目相結合。加大污染治理力度,以大投入啟動大項目,大項目帶動大治理,大治理推動大改善,確保生態環境質量持續好轉。

改革體制,創新機制。強化頂層制度設計,深化環境保護體制改革,完善政府主導、企業主體、公眾參與的多元責任分擔、合作共治和監督制衡機制,堅持激勵與約束并舉、政府與市場兩手發力,形成全社會共建“美麗寧夏”的良好格局。

強化法治,筑牢根基。推進環境法治建設,實行最嚴格環境保護制度,強化生態環境空間管控,嚴守生態紅線和環境準入標準,統籌推進環境治理體系和治理能力現代化,加大責任追究力度,嚴厲查處環境違法行為,做到源頭嚴防、過程嚴管、后果嚴懲。

第三節 規劃目標

1.總體目標。

到2020年,生態環境質量總體改善,主要污染物排放總量控制在國家下達指標內,環境風險得到有效防控,生態環境狀況指數持續提高,環境治理體系和治理能力現代化建設取得積極進展,符合綠色發展要求的生產生活方式和全社會齊抓共管局面基本形成,生態環境保護水平與全面建成小康社會要求相適應。

2.主要指標。

包括環境質量、生態狀況、總量控制和環境風險等四方面共20個指標,各類指標中約束性指標13項,預期性指標7項。

編輯:程彩云

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。