時間:2017-03-14 10:19

來源:中國水網

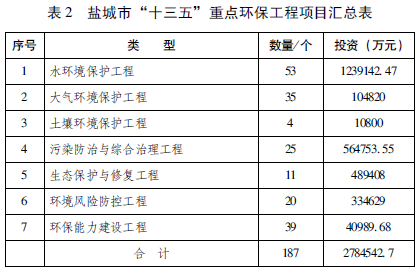

大氣環境保護工程

主要包括燃煤鍋爐整治、電力行業超低排放、揮發性有機污染物及惡臭氣體污染控制、交通污染防治、揚塵污染控制、船舶廢氣污染防治等35個項目,規劃總投資額為105億元。

土壤環境保護工程

主要包括土壤修復等4個項目,規劃投資額為11億元。

污染防治與綜合治理工程

馬家蕩環境綜合治理、農村環境綜合整治、農業面源污染防治、畜禽養殖污染防治等25個項目,規劃投資額為565億元。

生態保護與修復工程

主要包括生態防護林建設、濕地保護與修復等11個項目,規劃總投資額為489億元。

環境風險防控工程

主要包括危險廢物處置、電鍍污染防治等20個項目,規劃總投資額335億元。

環保能力建設工程

主要包括環境監測標準化建設、監測一體化平臺建設、環境監察移動執法平臺建設、環境宣傳教育能力建設等39個項目,規劃總投資額41億元。

第五章 保障措施

一、加強組織領導

完善政府負責、環保部門統一監管、有關部門協調配合的綜合管理體系,形成職責明確、分工協作、統籌協調的工作機制,對環境保護工作切實做到認識到位、責任到位、措施到位和投入到位,確保本《規劃》目標的如期實現和任務的全面完成。各級政府是組織實施本《規劃》的主體部門,應突出《規劃》對其他規劃的協調作用。《規劃》實施過程中,要堅持黨政一把手親自抓、負總責,成立相應領導協調機構,建立有效工作機制。完善行政首長環保目標責任制,實行年度和任期目標管理。要加強人大的法律監督和政協的民主監督,各級政府應當定期向同級人大報告、向同級政協通報環保工作。

二、提供資金保障

各級政府要將生態環境保護設列為公共財政支出的重點,逐年加大投入,確保財政用于環境保護和生態建設支出的增幅高于經濟增長幅度,確保全社會環境保護投入占GDP的比重不低于30%。健全價格、財稅、金融等政策,完善政府引導、市場運作、社會參與的多元投入機制。完善生態補償機制,健全生態保護與建設資金管理體制,加大資金監管力度,提高生態保護和建設的社會效益、生態效益和經濟效益。

三、強化科技支撐

充分發揮環保科技城的平臺優勢,加強科研創新能力建設,重點開展新能源、新材料、節能環保等低碳產業技術研發,力求在循環經濟、節能減排、污染防治等重點領域取得突破,加強地方環境標準、污染成因及機理、預警及防控、環境管理政策等技術研究。發揮高校、科研機構、企業等多重主體的協同作用,促進產、學、研、用相結合,建立集綠色科技研發、集成應用、成果產業化、產品商品化于一體的綠色科技產業鏈。推動科技成果轉化,加快綠色科技在新興產業發展、污染治理、低碳循環、環境監測預警等領域的應用推廣。

四、嚴格目標考核

對《規劃》的主要任務和重點工程實施嚴格的考核制度,每年對規劃任務與項目的進展情況、總量控制等進行調度分析和年度評估。各級政府每年要向上級政府報告《規劃》目標任務的階段性完成情況,向同級人大、政協報告或通報工作進展。對《規劃》主要任務和重點工程要開展督查,定期通報工作進度。對《規劃》執行情況實施中期評估和終期考核。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。