時間: 2018-12-06 10:44

來源: JIEI創新實驗室

作者: 王凱軍

2018年11月16日,由清華大學-北控水務集團環境產業聯合研究院主辦的新生水及水資源高效利用國際研討會在清華大學環境學院舉行。200余位國內外政府領導、行業專家、水務企業、投資機構及媒體等齊聚一堂,一同圍繞新生水及水資源高效利用問題進行深入探討。研討會旨在探索應對水資源危機的科技創新路徑,推動包括新生水在內的高品質再生水回用、零排放等相關產業升級和發展。會上,清華大學環境學院王凱軍教授發表《我國發展高品質再生水戰略與處理技術展望》主題報告并指出,在解決中國的水資源危機問題上,新加坡的NEWater模式的經驗是我們應該重視并認真借鑒。

(以下為根據發言內容整理,未經本人審閱)

生活污水高品質回用需求不可避免

今年有兩件關于水資源的新聞非常引人注目,第一件發生在南非,由于氣候變化,水資源缺乏,開普敦市從2月1日起,每人每天的用水量降至50升,其他限水措施還包括:要求人們洗澡時間由原來的兩分鐘降至90秒、沖廁所次數由原來的每天3次減至1次等。西開普省省長已要求將開普敦水危機宣布為“國家災難”。第二個新聞是2018年6月,加州州長布朗簽署兩條新法:規定在2022年加州居民每人每天的用水限量為55加侖,而在2030年下降為50加侖;從2027年起,如果過量用水相關人員將會被受到高達$10000的罰款!這樣的用水量要求加州的居民不能同一天洗衣服和洗澡。

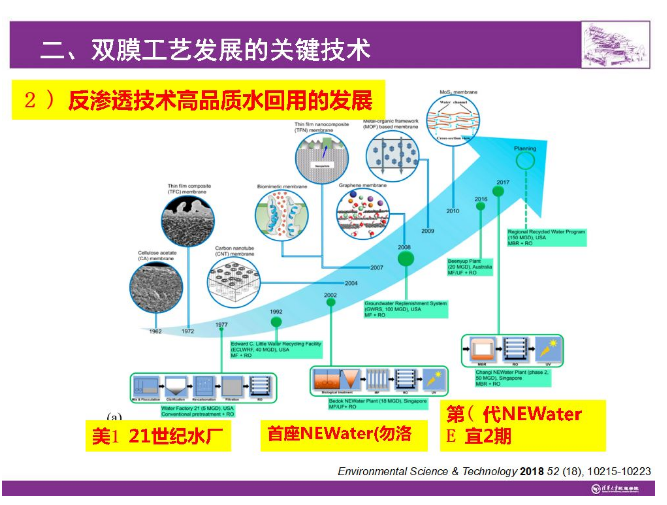

如果說南非開普敦的水危機是天災,那么美國加州所面臨的水危機則是”人禍”其反應了加州在經濟發展、人口增長與水資源匱乏之間的矛盾。事實上,一個多世紀以來,加州80%的地下水用于耕種,發展起享譽世界的種植業,圣華金河谷有“世界食品搖籃”的美譽。在這兩個新聞的后面,讓人民更加感到非常遺憾的是這件事發生在兩個對世界的水資源、水環境做出過巨大貢獻的地區。南非開普敦是世界首次發明除磷脫氮工藝的城市,有以其城市命名的UCT(University of Cape town)和MUCT工藝。加州在水資源保護與利用上做出過非常重要的貢獻,比如我們大家都熟知的二十世紀70年代建立的聞名于世的21世紀水廠將污水處理到飲用水水平,我們知道大家都在搜索的“水銀行”的概念,這些都是加州創造的。這些對水資源利用做出重大貢獻的地區面臨這樣的問題,不得不使我們深入的全面審視全球性的危機問題。

在水資源制約經濟發展的條件下,只有進行水資源“開源節流”,才能保證經濟的可持續發展。南非和加州對居民用水的限制措施已經使“節流”的作用發揮到了極致,下一步需要挖掘的是“開源”的潛力。在如何解決水資源的問題上,新加坡給了我們非常正面的例子,新加坡水資源長期受制于馬來西亞。新加坡決定通過增加非傳統水資源,如:海水淡化及污水回用、雨水利用等措施的供給,徹底解決水資源問題,到2060年全部水資源不依賴外部供給,其中新生水用量可以達到55%,從而徹底解決水資源危機問題。新加坡的經驗告訴我們人類在水資源利用上是可以有所作為的,關鍵是我們怎么來做。

本次會議主題我們是主要討論城市污水的高品質回用,因為回用已經用的非常廣泛了,目前的污水回用主要是將城市生活污水處理成中水,為城市綠化等水質要求不高的功能提供水源。在這些增加水資源供給的措施中,污水回用在產水成本上具有顯著優勢,且已經在世界上得到廣泛的應用。高品質回用主要是飲用水,包括間接飲用和和直接飲用水回用以及在工業生產過程中利用,比如電子產業工藝過程、鍋爐補水應用等等方面,今天。我可能更多的集中在直接飲用和非直接飲用的探討。而將污水回用作為飲用水水源的工程實踐案例則相對較少,一個重要的原因是公眾對污水回用安全性的擔憂。

但在水資源矛盾進一步加劇的情況下,污水回用作為飲用水源的安全性需要重新審視。以美國休斯頓為例,其主要水源為Trinity河水,在旱季時,50%的徑流是上游城市處理后排放的生活污水;而在歐洲,萊茵河下游的國家使用的就是上游國家處理后的污水。有人將這種方式的污水回用稱為“de facto reuse”,可以翻譯為“事實上發生的污水回用”。換句話說,污水回用作為飲用水源已經在不知不覺中成為了現實。需要注意的是,現有的供水處理設施并不是針對回用水水質設計的,因此,這種污水回用補給飲用水源的方式存在一定安全風險。

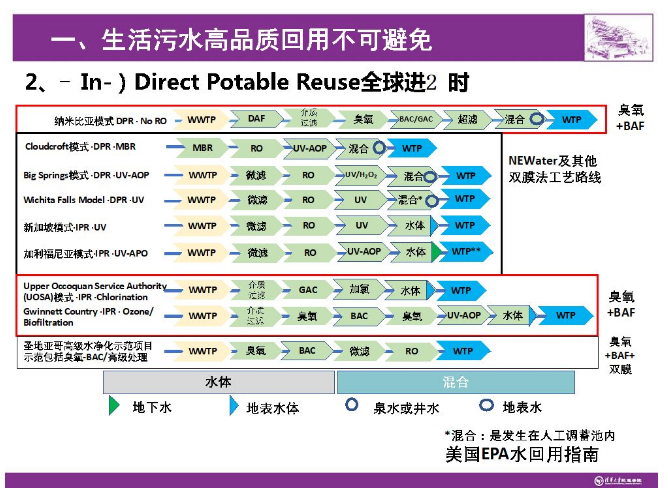

盡管如此,美國環保署對水回用指南里邊給出了一些實例,最早納米比亞飲用水回用是處理完了直接進入飲用水管網。

這里邊DPR和IPR直接飲用和非直接飲用。實際上新加坡現在也是非直接飲用,我們新生水處理完了以后混合到水庫里,由水庫里再到飲用水廠處理以后再飲用。直接飲用是直接在飲用水池內混合,在美國的城市用的生物處理臭氧+BAF工藝較多,新加坡主要采用的是雙膜法工藝。

新加坡新生水工藝的發展

在采用工藝新加坡從上世紀70年代就開始了策劃和研究,但是,世界高品質水回用工廠---美國的21世紀水廠的投資和運行費用在當時太高,直到本世紀初新加坡才決定在第一座新生水采用雙膜工藝,新加坡勿洛新生水廠在2002年建成。而樟宜二期的新生水工藝認為是第二代NEWater主力工藝。前任聯合國秘書長潘基文先生在參觀北控水務運營的樟宜二廠時就直接品嘗了剛生產出來的新生水,并給予NEWater和樟宜二廠很高的評價。

從污水工藝發展的歷史來看,由于處理的對象和需求是不斷增加的,這使得流程越來越長,是個漸進式的發展過程。系統長了以后造成了系統的穩定性降低,成本增加,能不能解決這個問題?新加坡在樟宜污水處理廠現在按照二級處理以后加微濾和反滲透的標準流程,樟宜2期試了一個系列的MBR,要想解決這個問題,下一步把生物處理改成MBR,MBR后面直接接反滲透,流程就會在一定程度上縮短,減少環節,可以進一步減少造價。事實上,在樟宜二期建設后完,新加坡準備將二級處理改為MBR。

編輯: 趙凡