時間: 2019-03-18 16:12

來源: 水務經理人

作者: 高雅麟

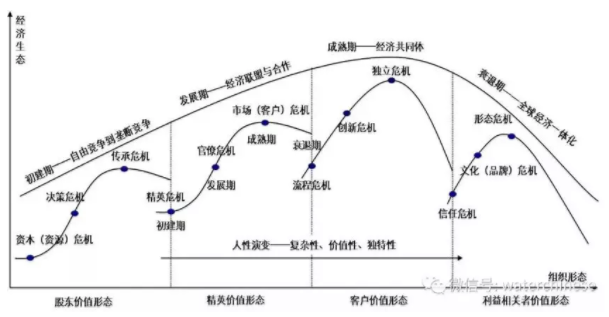

導讀:危機,是自我糾正的機制,使人趨向理性。面對全球經濟危機,這大概就是樂觀的理由。危機,也可能導致一個系統的毀滅,這大概就是悲觀的理由。

面對危機,供水企業應正確應對,跳出固有思維模式,借助危機完善自身發展。本文將結合案例,幫助同行充分認識危機,以及如何有效化解危機。

樂觀者發明了飛機,悲觀者發明了降落傘,兩種情結讓一個系統達到均衡。“生于憂患,死于安樂”,這是悲觀者的價值;“念念不忘,必有凡響”,這就是樂觀者的理由。“道路是曲折的,前途是光明的”,這是人們對系統的最樸素而深刻的總結。“謀事在人,成事在天”,似乎是對宏觀的無奈,又似乎是對微觀層面的寬慰。如何看待危機,是我們這個行業,需要跳出自身思維框架的時候了。

危機的定義有很多,這里列出六種。

01危機是當人們面對重要生活目標的阻礙時產生的一種狀態。這里的阻礙,是指在一定時間內,使用常規的解決方法不能解決的問題。危機是一段時間的解體和混亂,在此期間可能有過多次失敗的解決問題的嘗試。

02危機是生活目標的阻礙所導致的,人們相信用常規的選擇和行為無法克制這種阻礙。

03危機之所以是危機,是因為個體知道自己無法面對某種境遇作出的反應。

04危機是一些個人的困難和境遇,這些困難和境遇使得人們無能為力,不能有意識的主宰自己的生活。

05危機是一種解體狀態,在這種狀態中,人們遭受重要生活目標的挫折,或其生活周期和應付刺激的方法受到嚴重的破壞。它指的是個人因某種破壞所產生的害怕、震驚、悲傷的感覺,而不是破壞本身。

06危機的發展有3個不同的時期:(1)出現了一個關鍵的境遇,并分析一個人的正常應付機制是否能夠滿足這一境遇的需要;(2)隨著緊張和混亂程度的增加,逐漸超越了個人的應付能力;(3)需要解決問題的額外資源(如咨詢)。

人是教訓出來的,不是教育出來的,所以案例非常重要。

一則案例:水務企業常犯的正確的錯誤

21世紀初,外資企業進軍中國水務市場的時候,一度成為業內談論的熱點,他們也深知水資源管理的最大客戶是政府,從未有一天放松過建立與政府的良好關系。但在某地水司水質問題存在一些負面消息的時候,卻被媒體誤讀。對于領導而言,需要極具危機意識。然而,面對輿論中的危機,依然是危機重重。從現在的情形來看“水土不服”,不僅僅是文化理念的不同,也是危機觀念的不足。所以,我們經常陷入披著正確外衣的錯誤。

這是一則2012年左右的案例:

當媒體對一個水務公司詢問關于提高水質的態度時,如何描述,如何表達?這關系到一家水務公司與政府、社會的關系。無時無刻不在一張張博弈的關系網中。

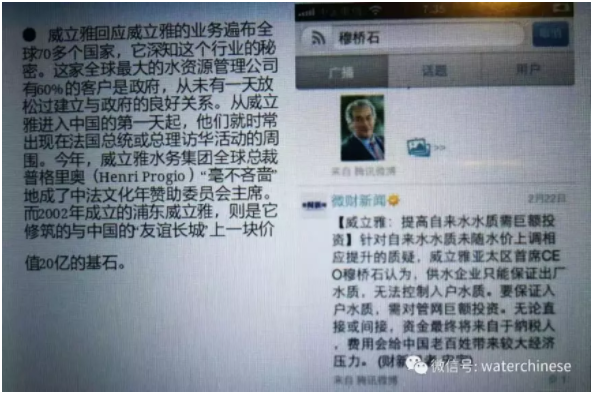

在騰訊微博的微財新聞中,如是表述:

“針對自來水水質未隨水價上調相應提升的質疑,首席CEO認為,供水企業只能保證出廠水質,無法控制入戶水質。要保證入戶水質,需對管網巨額投資。無論直接或間接,資金最終將來自于納稅人,費用會給中國老百姓帶來較大經濟壓力。”

這是一段非常在理的錯誤言論,是明顯的六九問題。用戶認為,水價提高了,必然提升水質是“6”,供水企業認為,若要同時保證入戶水質,需要巨額投資,進行管網改造是“9”,這是明顯的針尖對麥芒。

從危機公關角度而言,需要把它從六九轉變為六十九,達成共識,就可以淡化矛盾。

編輯: 趙凡

水視點網創始人、物產中大集團正職級研究院副院長、戰略部副總經理,曾任物產中大公用環境投資公司常務副總經理、浙江物產萬信投資管理有限公司董事長,錢江水利開發股份有限公司副總經理、蘭溪市錢江水務有限公司總經理。