時間:2025-02-06 11:01

來源:四川環境

作者:余春江、饒 怡、廖 強、蘭青平、汪 洋

?為研究焚燒發電廠協同處置填埋場陳腐垃圾的運行效果,本文以協同焚燒陳腐垃圾的某垃圾焚燒發電項目為例,對填埋場陳腐垃圾和該垃圾焚燒發電廠入廠原生垃圾的性質進行了比較,并以該廠其中一條焚燒爐生產線為研究對象開展陳腐垃圾摻燒試驗。

研究表明:入爐前按適當的摻燒比均勻混料并且在焚燒過程中優化對助燃風的控制,這樣對焚燒系統運行效果幾乎沒影響。將庫容飽和的垃圾填埋場陳腐垃圾送入垃圾焚燒發電廠與原生垃圾協同焚燒,可作為陳腐垃圾資源化處理的有效途徑。

01前言

過去數十年,將生活垃圾送入填埋場填埋是我們處理生活垃圾的主要方式。然而,填埋法會占據很多土地資源,造成周邊地下水和土壤二次污染造成周邊環境惡臭,大大了降低周邊區域的生態開發價值。而采用焚燒發電的方式處理生活垃圾,一次污染小,焚燒后僅剩不到20%殘渣,不僅能實現垃圾減容節約土地,還能將焚燒熱能轉化為電能,產生很好的經濟效益和生態效益,焚燒發電方式已成為近些年我國生活垃圾處理的首選方式。

截至2021年底,我國城市生活垃圾焚燒處理能力在無害化處置能力的占比已接60%。盡管近幾年我國已投運的垃圾焚燒發電項目快速增長,但垃圾填埋場作為集中處置垃圾焚燒飛灰、殘渣和垃圾焚燒廠檢修時生活垃圾的臨時應急貯存場所,對實現城市生活垃圾的最終兜底處置發揮著無可替代的作用。垃圾焚燒廠和垃圾填埋廠均為城市生活垃圾無害化處理基礎設施的必要配置。且在許多城市地區,已形成了垃圾焚燒發電廠、垃圾填埋場伴生共存的固廢處理園區模式。

目前全國許多大城市已面臨著垃圾填埋場庫容飽的問題,《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》指出:原則上不再規劃和新建原生垃圾填埋設施,現有生活垃圾填埋場剩余庫容轉為兜底保障填埋設施備用。事實上,很多城市垃圾填埋場庫容已接近飽和,填埋場陳腐垃圾如不處理,垃圾焚燒殘渣在垃圾焚燒廠檢修時的城市生活垃圾將無處可填,城市將面臨“垃圾圍城”的困境。處理填埋場陳腐垃圾,釋放一定庫容,緩解城市垃圾處置壓力,是很多城市面臨的共性問題。對已飽和垃圾填埋場陳腐垃圾進行二次開挖并送入垃圾焚燒發電廠進行焚燒產生的熱能進行發電,是實現填埋場陳腐垃圾資源化利用且騰挪填埋場庫容的有效途徑。

業內也有一些焚燒原生垃圾的垃圾焚燒發電廠摻燒填埋場陳腐垃圾運行的案例,但多為粗放的憑運行經驗將陳腐垃圾摻燒。本研究并以西南地區一垃圾焚燒發電廠其中一條焚燒爐生產線為試驗研究對象開展陳腐垃圾摻燒試驗,系統的研究摻燒比例和對焚燒系統運行效果的影響。為業內類似摻燒填埋場陳腐垃圾的垃圾焚燒廠提供運行參考。

02材料與方法

2.1 試驗研究對象

本文以西南地區某垃圾焚燒發電廠為研究對象。垃圾焚燒發電廠位于即將封場的垃圾填埋場附近,與該填埋場已形成了焚燒-填埋伴生共存的固廢處理園區。該垃圾焚燒發電廠設計日處理城市生活垃圾1500t,配置3臺500t/d機械爐排爐,3臺中溫中壓余熱鍋爐、2臺15MW汽輪發電機組該廠已投運數年,建廠設計時并未考慮投運后期會實施協同焚燒附近垃圾填埋場陳腐垃圾,故焚燒系統相關設計參數為參考擬接收片區的原生垃圾性質進行設計。

附近的垃圾填埋場投運已有近20年為山谷型填埋場,縱深較大,庫容有近200萬方,由于近幾年服務區域內生活垃圾量顯著增長,該填埋場設計處理能力已遠遠跟不上實際垃圾量需求目前庫容已飽和。雖附近已投運垃圾焚燒發電廠承擔著對服務區域生活垃圾的處置功能,但在垃圾焚燒發電廠檢修期間,此垃圾填埋場需承擔對區域生活垃圾的應急兜底保障。亟需對該填埋場陳腐垃圾進行開挖和減量化、資源化處理,為原生垃圾應急填埋騰出庫容。

2.2 原生垃圾和陳腐垃圾的性質比較

填埋場是生活垃圾的天然生物反應器,隨著填埋時間的推移,垃圾中的有機組分不斷降解、無機化和腐殖化,逐漸轉化為陳腐垃圾。因此,因組分的區別,故陳腐垃圾性質與原生垃圾性質有一定區別,尤其是熱值、灰份等性質。垃圾焚燒發電廠建廠時焚燒系統設計參數為依據服務區域內原生垃圾性質進行設計,如運營后期要協同焚燒部分陳腐垃圾,需從性質上對兩種垃圾進行比較,才能為此垃圾焚燒發電廠的運行控制提供參考。垃圾取樣方法采用《生活垃圾采樣和分析方法》CJ/T313-2009中的四分法。原生垃圾取樣取自該垃圾焚燒發電廠的垃圾儲坑中未進行堆酵的垃圾堆體。陳腐垃圾取樣取自附近垃圾填埋場堆體中部,此處采樣的陳腐垃圾填埋齡至少有數年,樣品有一定代表性。

2.3 協同焚燒效果研究

以垃圾焚燒發電廠其中一條焚燒爐生產線為試驗研究對象開展陳腐垃圾摻燒試驗,分別研究陳腐垃圾和原生垃圾入爐前堆酵效果、摻燒比例和混合熱值,研究入爐摻燒后對鍋爐蒸發量、爐溫和爐渣產生量的影響。

03結果與討論

3.1 垃圾性質比較情況

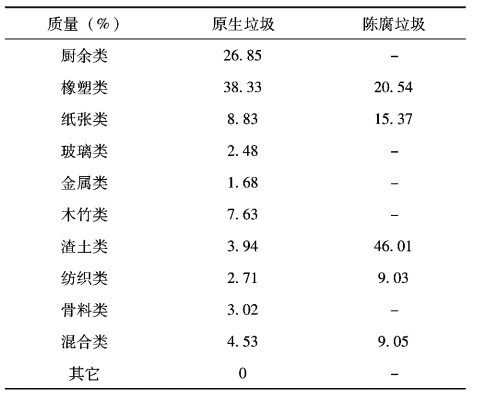

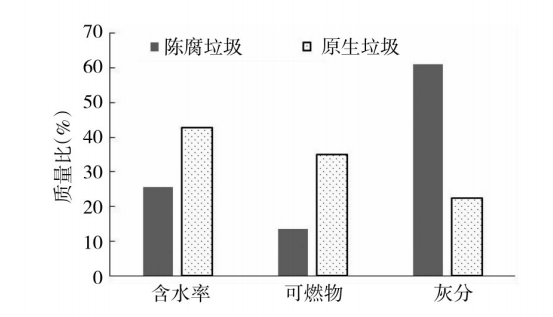

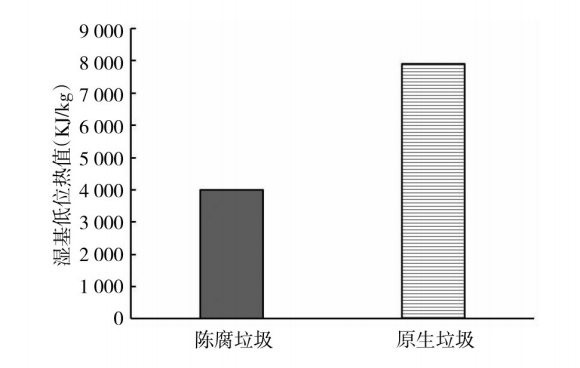

將本研究垃圾焚燒發電廠的原生垃圾和附近填埋場的陳腐垃圾的組成、物理性質、熱值等數據進行比較,比較情況見表1、圖1、圖2。

表1 組成比較

圖1 物理性質比較

圖2 熱值比較

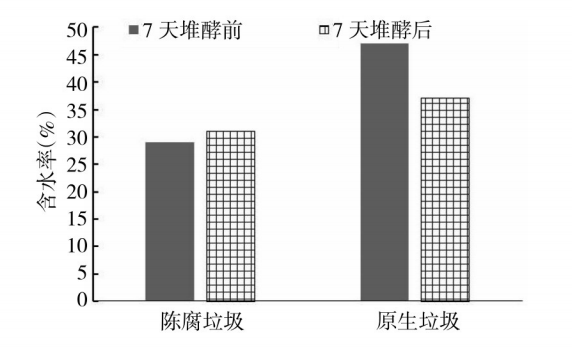

圖3 經7天堆酵前后含水率對比

由圖3可見,入爐的原生垃圾和陳腐垃圾分別經過再垃圾儲坑里7天堆酵后,原生垃圾的含水率下降10%左右,但仍高于陳腐垃圾;而陳腐垃圾的含水率略有升高。分析主要原因為:經過7天的堆酵,原生垃圾中的有機物在微生物作用下的分解、瀝出水分,這些瀝出的水分再經過垃圾儲坑側壁的多層格柵排孔排出,達到了降低原生垃圾含水率的目的。而陳腐垃圾在人廠前已經過填埋場內部多年的降解環境,其中的有機物已充分分解,自身含水率已達到了穩定狀態,堆酵過程會造成陳腐垃圾吸水返潮的問題。

由此可見,人廠的原生垃圾和陳腐垃圾在垃圾儲坑里應分區堆放,陳腐垃圾無需堆酵即可人爐其堆放區僅為入爐前的緩沖堆區,且應在遠離側壁多層格柵排孔的中間區域。原生垃圾堆放區分布于靠近垃圾儲坑側壁的多層格柵排孔的四方區域且需留足7天堆酵的空間。由于本研究的垃圾焚燒發電廠建廠設計時并未考慮投運后期會協同焚燒填埋場陳腐垃圾,在垃圾儲坑里未設置分區隔墻;因此日常運行管理中應在原生垃圾堆放區和陳腐垃圾堆放區交界處碼應堆酵后的原生垃圾熟料。

3.2 摻燒比例和混料效果

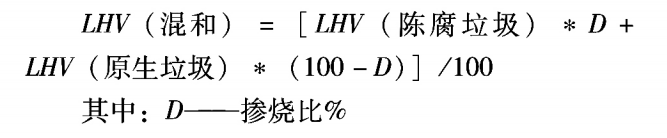

本研究的垃圾焚燒發電廠設計入爐垃圾熱值范圍為4200~8500kJ/kg,服務區域內原生垃圾熱值為設計范圍內,但附近填埋場陳腐垃圾熱值低于設計入爐熱值下限。如大規模摻燒此陳腐垃圾,為保證焚燒爐出口煙氣滿足在850℃以上區域停留時間不低于2s的關鍵環保指標,很多時候需投入輔助燃料維持焚燒工況,會削弱垃圾焚燒發電廠運行的經濟性。因此,只能與原生垃圾按一定比例摻燒。為確定較經濟性的摻燒比例,可采用混合物料熱值公式反算出陳腐垃圾的摻燒比%,見下:

參照本廠過往平均人爐垃圾熱值約6900~7200kJ/kg,將公式中的LHV(混和)設定為7200kJ/kg,反算陳腐垃圾的摻燒比為不超過20%。由于陳腐垃圾和堆酵后原生垃圾含水率和熱值上的區別,且原生垃圾經過3~7天堆酵后,熱值又進一步提高51,因此人爐前需用垃圾抓斗對兩種不同的物料按以上摻燒比進行拌料、混料,使入爐物料的熱值均勻。人爐前混料操作中應將含水和熱值相對高的原生垃圾碼于底部,陳腐垃圾碼于上部,短時翻攪拌均勻后即入爐。

3.3 入爐后對爐溫和鍋爐蒸發量的影響分析

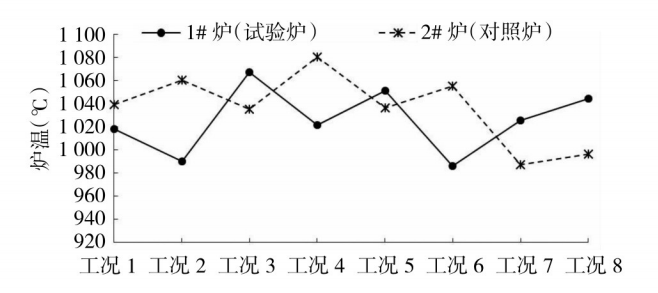

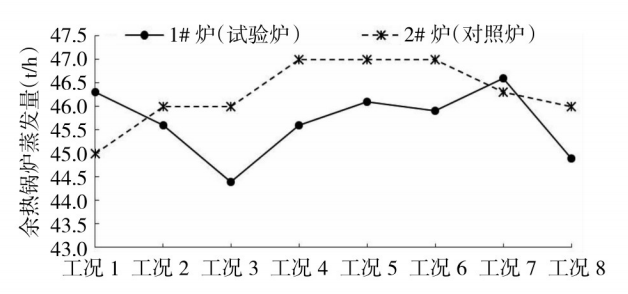

本研究的垃圾焚燒發電廠采用3臺爐排爐,設計單爐處理規模為500t/d,過熱蒸汽參數為4.0MPa、400℃,余熱鍋爐額定蒸發量為43.4t/h。按15%~20%的摻燒比例摻燒陳腐垃圾后,為研究摻燒后對焚燒系統工況的影響,需比較爐溫和鍋爐蒸發量情況。以其中1#爐(試驗爐)為試驗研究對象開展陳腐垃圾摻燒試驗,并與未摻燒陳腐垃圾的2#爐(對照爐)運行工況進行對比。

為保證試驗對比數據的可靠性,試驗觀察期間保證1#爐和2#爐的人爐進料量均為500±5t/d,均不回噴濃縮液。采集爐膛溫度數據,其中爐膛溫度測點選取第一煙道下部與二次風噴人層交匯處測點,且此測溫區經過二次風的攪動混合,煙氣參數已趨于均勻穩定。試驗周期為7天,期間隨機選取8個時間點工沉,各工況下的爐溫和余熱鍋爐蒸發量對比數據見圖 4、圖5。

由圖4可見,按15%~20%的摻燒比例摻燒陳腐垃圾后,對爐膛溫度的影響不大,焚燒爐爐溫均可穩定保證出口煙氣溫度850℃以上區域停留。

圖4 爐溫對比

圖5 鍋爐蒸發量對比

時間不低于2s的工況要求。即使因摻燒陳腐垃圾后總體人爐物料熱值相對降低,焚燒系統運行過程中也可通過對助燃風的優化調整而維持合適的爐膛溫度。由圖5可見,按15%~20%的摻燒比例摻燒陳腐垃圾后,在8個對比工況中,受總體入爐物料熱值相對降低的影響,有6個對比工況均為鍋爐蒸發量略有降低,但也高于設計余熱鍋爐額定蒸發量43.4t/h。總體對焚燒系統運行工況和熱經濟性影響很小。

3.4 對爐渣量的影響分析

在7天試驗期間,1#爐(試驗爐)平均爐渣產率為17.6%,2#爐(對照爐)平均爐渣產率為16.8%。1#爐(試驗爐)平均爐渣產率略高于2#爐。原因或為摻燒陳腐垃圾中不可燃渣土比例高和初始垃圾成分有關。但總體爐渣產率低于本研究垃圾焚燒發電廠的設計爐渣產率19%。

04結論

(1)對于在設計焚燒原生垃圾的垃圾焚燒發電廠協同焚燒填埋場陳腐垃圾,如在人爐前將陳腐垃圾分區短時間存放且避免返潮,人爐前按適當的操作均勻混料且陳腐摻燒比例不超過20%,可保證人爐物料熱值均勻且不影響焚燒系統運行工況。

(2)在焚燒過程中優化對助燃風的控制,可保證摻燒陳腐垃圾前后爐膛溫度穩定且滿足環保要求。

(3)雖摻燒陳腐垃圾后,余熱鍋爐蒸發量略有降低且爐渣產率略有升高,但總體對焚燒系統運行效果影響很小。

(4)將庫容飽和的垃圾填埋場陳腐垃圾開挖并送人垃圾焚燒發電廠與原生垃圾協同焚燒,是實現陳腐垃圾資源化處理且騰挪填埋場庫容的有效途徑,可實現填埋場陳腐垃圾處理的經濟效益、環境效益和社會效益。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。