E20曾經統計過財政部PPP1.0階段后期的不合規率,其中至少有50%的供水項目、73%的垃圾焚燒項目根本不走PPP的程序,政策落地中如果偏離市場邏輯就會出現這個情況。

到底誰是胳膊誰是大腿,政策和市場誰將是更有力的一方,E20會持續關注。接下來E20數據中心也會繼續推出PPP合規密報,從能夠掌握的資訊中盡可能挖掘出合規情況和風險點,為會員們呈現市場的基本面貌。

站在未來看現在 對115號文中三個問題的思考

這里談下,自己對大家最關心也是對行業最有正面作用的三點內容的思考:

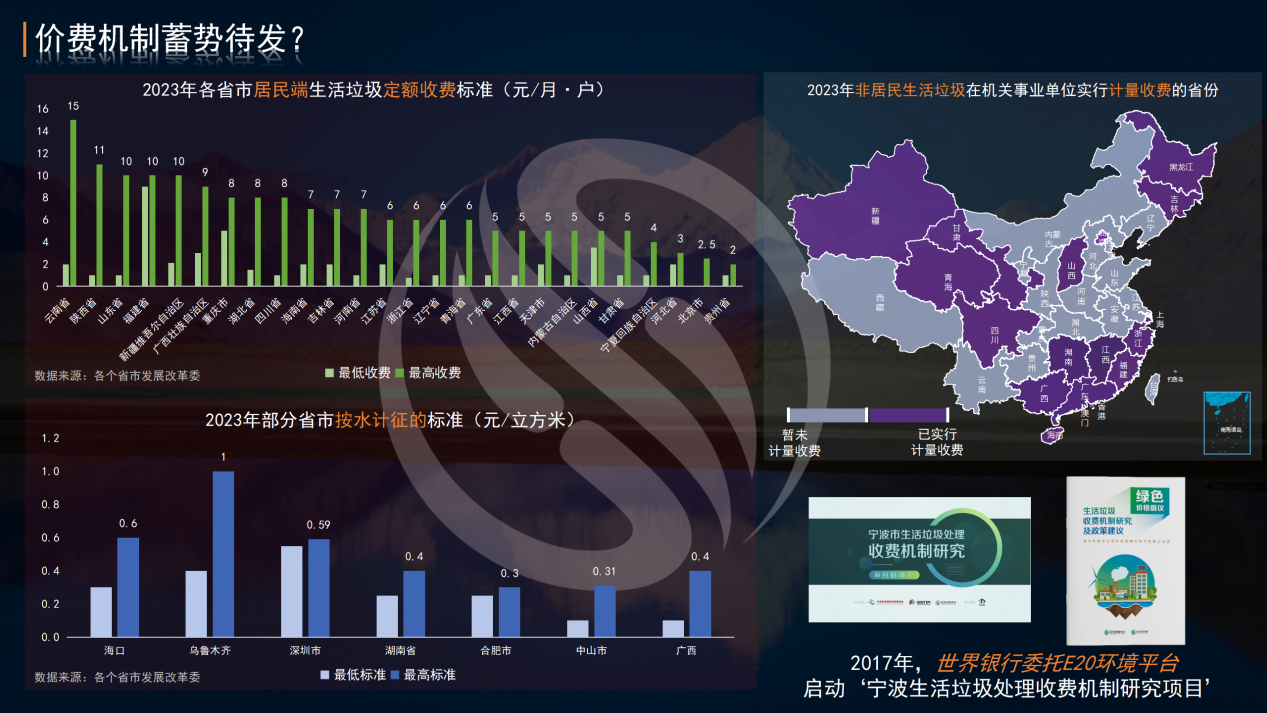

第一是使用者付費。使用者付費的核心在于價費機制的建立。

從目前各省出臺的居民端生活垃圾收費標準看(下圖左),居民端生活垃圾收費每年每戶大概只有150元左右。如果按照115號文嚴格執行“只補運營、不補建設”的話,中大規模的焚燒項目基本可以靠發電收益(可占到收入的70%)作為使用者付費覆蓋建設成本,對運營成本的財政補貼基本上也可以控制在100元以內。

但現在的問題是,這些大項目基本都做完了,剩下的中小規模的六百噸以下項目,所在地區目前收費狀況較差,再加上發電收益相對較低,很難實現對建設成本的覆蓋。這個殘余市場上市場化的基礎就是薄弱的,市場上已經沒什么好肉可以拿,這也是擺在民企面前的問題。

非居民端生活垃圾計量收費主要是指餐飲、機關、商業領域的收費(上圖右上),這部分的收費由于是to B性質,所以相對比較容易推進,或許可以作為先發的突破點,然后再逐步攻克居民端收費。

總體來看,我認可中環潔總經理陳黎媛陳總說的,行業的社會資本應該團結在一起,共同推動價格機制的建立。很多項目有望通過價格的重新調整,從而建立起較好的商業模式閉環。

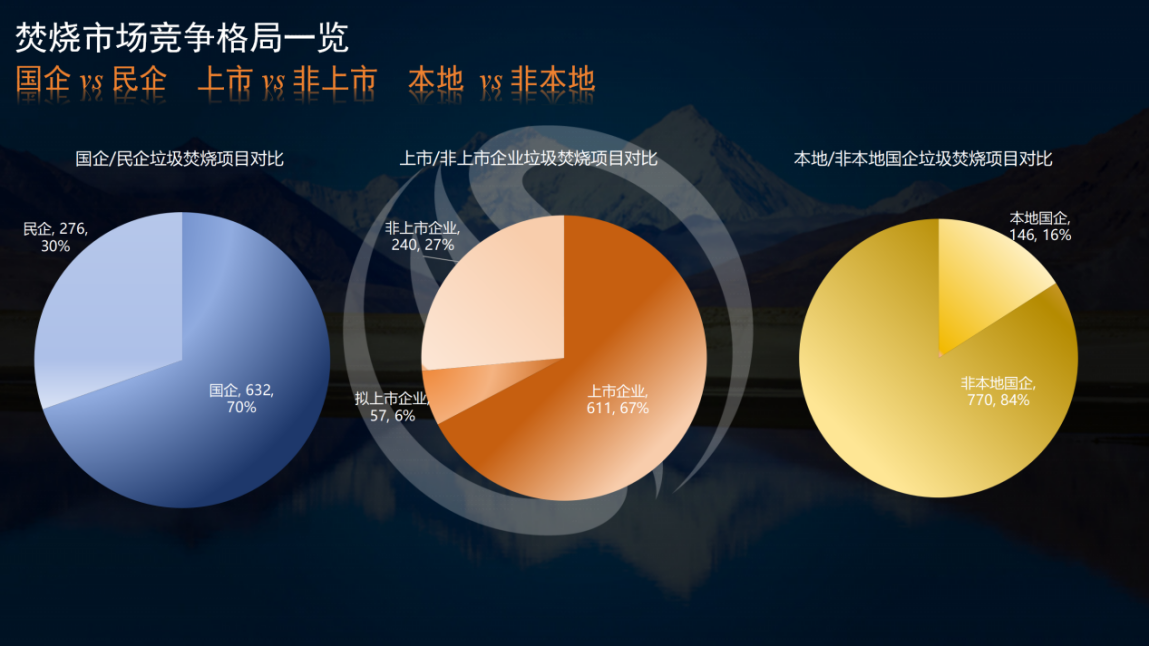

第二是對國企民企的討論。關于國企民企,我們也有實際的統計數據,如下圖。在納入統計的900多個焚燒項目中,民企占到30%,非上市公司占27%,本地國企占了16%,非本地國企占84%。我一直在講,垃圾焚燒由于比污水處理啟動晚大概七到八年,它的特許經營比例很高,專營比例較污水版塊低很多。

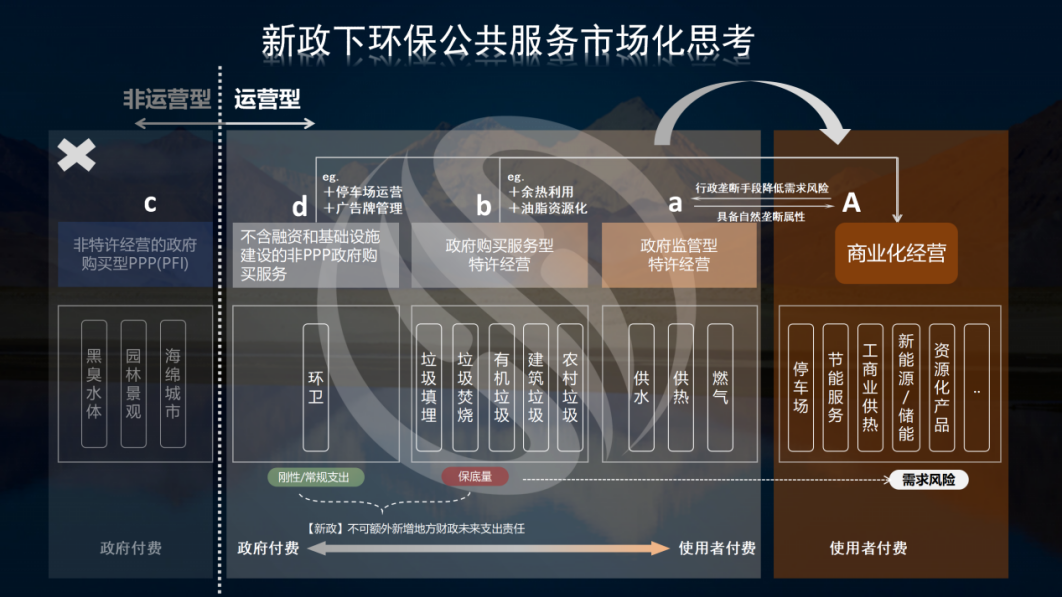

第三就是鼓勵創新。下面是我2016年關于PPP四分類的那張圖。現在看,我的四分類過期了嗎?雖然c類被砍掉了,但是我們還留下來a、b、d三個領域。從115號文的內容看,未來總的趨勢,一個是取消保底量,對應可以去換取壟斷權;另一個是鼓勵社會資本做商業化創新,包括捆綁模式。

如果把保底量取消換成壟斷權,現在殘存的三分類就會出現從政府購買型特許經營(b類)向政府監管型特許經營(a類)移動的趨勢。a類沒有保底量的,需要企業自己估計人口和產業發展來進行投資以及預判收益的可靠性。b→a是第一次轉移。

如果增加了創新,包括d類環衛捆綁停車場運營、b類焚燒延伸到余熱利用等,都會在原本基礎上復合商業化經營要素,當然像雋諾環保提到的工業廢物資源化等領域更是已經完全進入純商業化領域。在這里,(b/d)→A是第二次轉移。

所以站在未來看現在,如果把上面這張圖作為光譜,重資產公司最核心、最擅長的是投資運營,很久以后少數企業甚至會離開特許經營進入商業化領域。保底量成為眾矢之的,也許市政環保領域對地方財政的強依賴和強綁定模式將逐漸被打破,我們也由此不得不從確定走向不確定。

企業資產的安全性不容輕視 市政環保的機會正出現區域分化

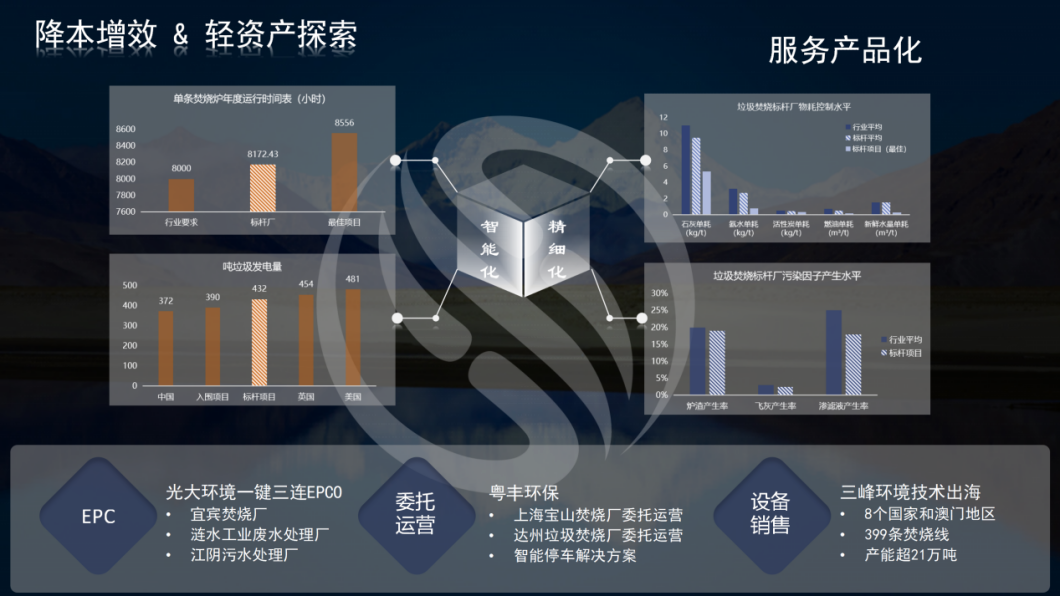

當然,即便是我們現有的領域,其實也不是完全穩定的。我們為什么一直在推服務產品化?因為對企業來說,除了實現降本增效以外,更重要的是資產的長治久安,如下圖。

近五年內,我們很多污水廠的特許經營會陸續到期(如下圖),焚燒廠市場化進度雖然大約晚五年,但基本也會在十年后開始出現到期現象。在這一背景下,平臺公司又來勢洶洶。115號文只約束特許經營,不約束平臺,再加上平臺公司本身融資更便利,在當前控債要求持續收緊的情況下,必然會得到更多的發展。

所以,企業的服務質量如果不能提升,不能達到智能化、精細化的水平以及品牌化的高度,又怎么能夠應對地方政府收回特許經營的沖動?

編輯:李丹

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317