時間:2023-12-04 09:31

來源:E20研究院

作者:傅濤、肖瓊、何峰、曹斌、季托

智能化是服務和產品價值提升的重要抓手。環境產業需要智能化,從而提高效率,提高服務價值,提高行業整體管理水平,通過智能賦能,讓群眾有更好的感知,進而滿足人民群眾對美好生活的向往。

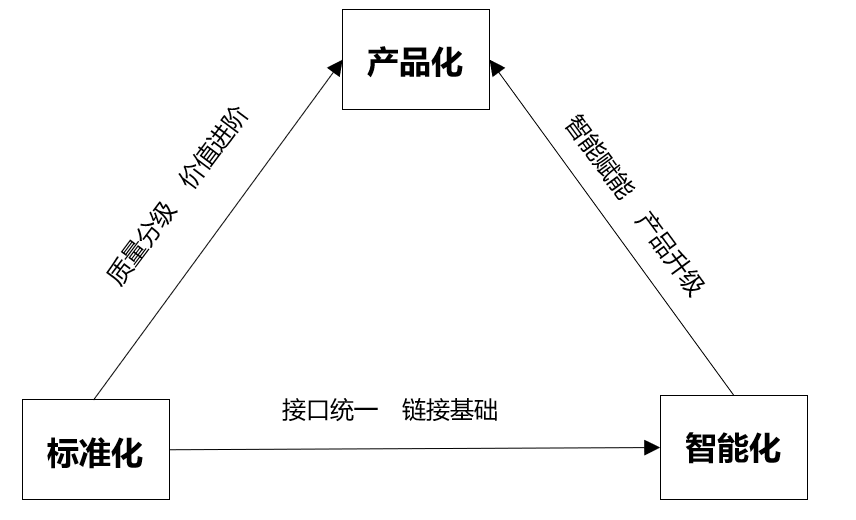

圖 4 “一體兩翼”的簡易邏輯架構

國家對環境產業智能化也提出了一定要求:

《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》明確指出,“分級分類推進新型智慧城市建設,將物聯網感知設施、通信系統等納入公共基礎設施,通過統一規劃建設,推進市政公用設施、建筑等物聯網應用和智能化改造”。

未來誰脫離了智能,誰就會淹沒在潮流中。

三、挑戰:環境產業的特征讓智能進階面臨挑戰

(一)環境產業處在產業化升級的初期

當前,我國環境產業還處在產業化升級的初期階段,產業化程度相對較低,整體呈現點狀分布狀態。工程化、項目化、非標化充斥著環境產業,環境產業分工粗,產業鏈不完善,產業集中度低,產業未定型。這為確定智能化進階方向和架構提出挑戰。

同時,環境產業作為公共服務的外延,具有低收益性的產業特征。環境產業整體行業利潤率不高,且疊加當前環境產業營收困境,就導致了當前環境產業智能化總體投入上限不高。這對環境產業智能進階的資金投入提出挑戰。

(二)環境產業的專業性強

環境產業的專業屬性較強,體現在環境產業的運營管理知識很多靠的是經驗積累,而不是簡單的書本中呈現的知識,這體現了環境產業對專業人才的依賴。環境產業的經驗很難總結,且很多經驗是需要知識產權保護的,一方面智能化工作對知識產權有所沖擊,另一方面知識產權也形成智能化工作的壁壘。這對智能模型的知識結構和算法的準確性和精確度提出挑戰。

(三)環境產業應用場景多

環境產業應用場景眾多,對于場景的精確識別是智能化進階面臨的首要挑戰。且相同或相似場景下,各家企業或環境基礎設施的相關參數也各不相同,針對不同場景、不同參數,都需要智能化的投入,資源投入的分散影響了智能化工作聚焦的精度,對智能化縱深進階提出挑戰。

(四)環境產業具有多變量、強耦合、大滯后的特點

不管是污水處理系統還是垃圾焚燒系統,變量很多,且變量是強耦合關聯的,牽一發而動全身,變量間的相互關系復雜,增加了控制難度,且污染物處理停留時間長。這對環境產業智能控制精度提出挑戰。

四、痛點:四大痛點制約環境產業智能化進程

正是基于當前環境產業的產業化初期特征以及其專業性特征等,導致當前環境產業在向智能化升級的進程中存在四大痛點,總結來看為四個字“難、貴、慢、亂”。

(一)難

(1)技術路線選擇難

當前智能化技術跨度比較大,技術路線多種多樣,層出不窮——云計算、邊緣計算、RFID、工業機器人、機器視覺、深度學習、預測性維護......讓企業目不暇接。大部分環境企業的決策者不是智能化專業人員,面對眾多智能化方案提供商的各種技術路線,很難選擇最契合企業現階段以及未來發展的技術路線。

(2)缺乏頂層規劃,落地難

環境產業產業化程度低,產業需要升級,且尚未定型,產業智能化頂層規劃難做,因為智能化頂層規劃需要隨著產業發展的變化而變化。以水務行業為例,多數水務企業雖然有意愿加強智慧水務規劃和頂層設計,但是行動上卻滯后,目前大多數水務企業未編制智能化相關的總體規劃。在缺乏頂層設計的前提下,環境產業智能化推進慢、落地難。

(3)知識產權的界限難以把控

企業進行智能化轉型升級,內部的數據等信息,以及長期積累的知識體系,需要提供給科技公司/技術公司或者IT人員,增加了知識產權保護風險,同時知識產權本身也是智能化工作的壁壘之一;這些知識體系的產權界限很難把握。

(二)貴

(1) 面對智能化的高投入,環境企業投資不足,投入產出比低

環境產業本身利潤偏低,且面對當前愈加惡化的財政環境,面對需要高投入的智能化進階,一些環境企業更加是捉襟見肘。因此,環境企業在智能化投入方面,往往呈現出思想上重視,行動上不足的現狀。例如,水務企業平均每年在智能化上的總投入占主營業務收入比例在1%以內的占比高達72%;水務行業智能化經費投入整體呈現兩個極端的趨勢,大的水務集團對智能化的投入較多,而縣級水務企業等小的環境企業智能化投入幾乎為零。

環境產業總體而言,在資金投入不足的前提下,各個環境集團把資金投入到共性或者類共性智能化“底座”的研發上,這樣大量的重復投入就造成了當前行業或者產業層面在智能化上的低投入產出比。

環境產業對智能化的整體認知不足,造成產業整體智能化水平停留在起步階段。謀求“低投入,高預期”是環境產業對智能化建設的誤解,急功近利和挑剔讓行業智能化水平陷入到止步不前的漩渦中。

(2)智能化基礎開發的人力成本高,環境專業人員無從下手

由于近十年互聯網行業的高景氣度和高利潤率,以及AI行業爆發,智能化人才需求旺盛,智能化人才平均薪酬要遠高于環境產業專業人員的薪酬。環境企業要想擁抱智能,需要花費大量的資金和人力用于智能基礎應用的開發,導致智能化項目成本高。

同時,智能化人員進行智能系統開發需要從環境專業人員接收信息和知識,學習環境專業技術和經驗,拉長了智能化建設的周期的同時,智能化效果卻不盡人意,而環境專業人員本身針對智能化建設卻無從下手,參與度低。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。