時間:2022-01-27 14:47

來源:中國水網

近日,《成都市“十四五”生態環境保護規劃》發布,對成都市生態環境發展進行了詳細規劃,提出,到2025年,生態環境質量總體優良并穩步提高,生態文明建設水平進一步提升,經濟高質量發展和生態環境高質量保護融合的綠色發展格局基本形成。

《成都市“十四五”生態環境保護規劃》

重點內容解讀

一、出臺背景

按照市委市政府關于“十四五”規劃編制工作部署,立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局,完成《成都市“十四五”生態環境保護規劃》(以下簡稱《規劃》)編制,《規劃》是指導全市“十四五”時期生態環境保護的綱領性文件。

二、主要內容

《規劃》分為環境基礎與形勢、總體要求、重點任務和保障措施四部分。

(一)環境基礎與形勢

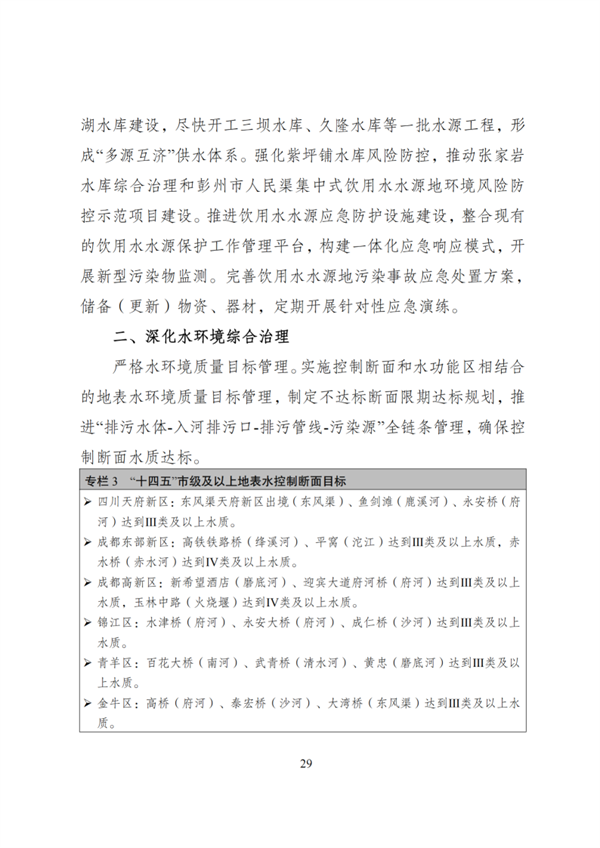

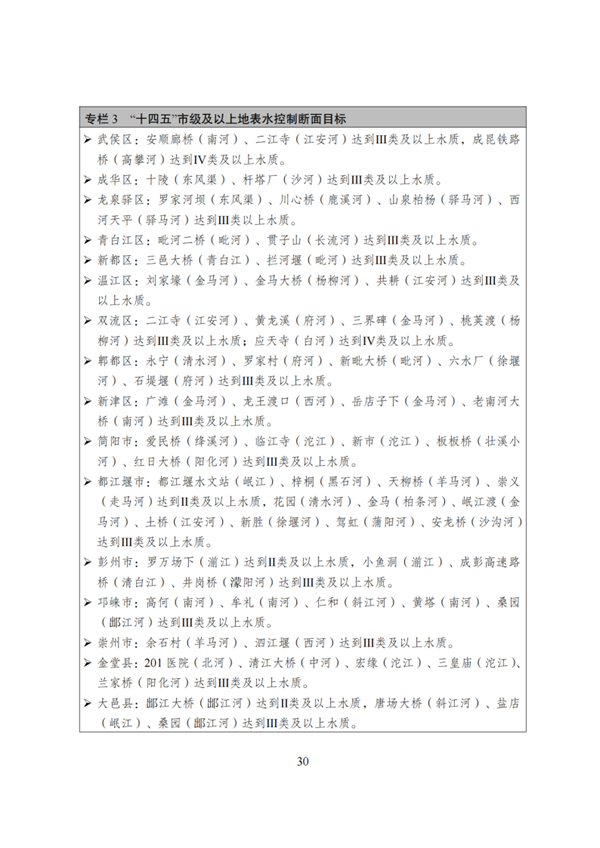

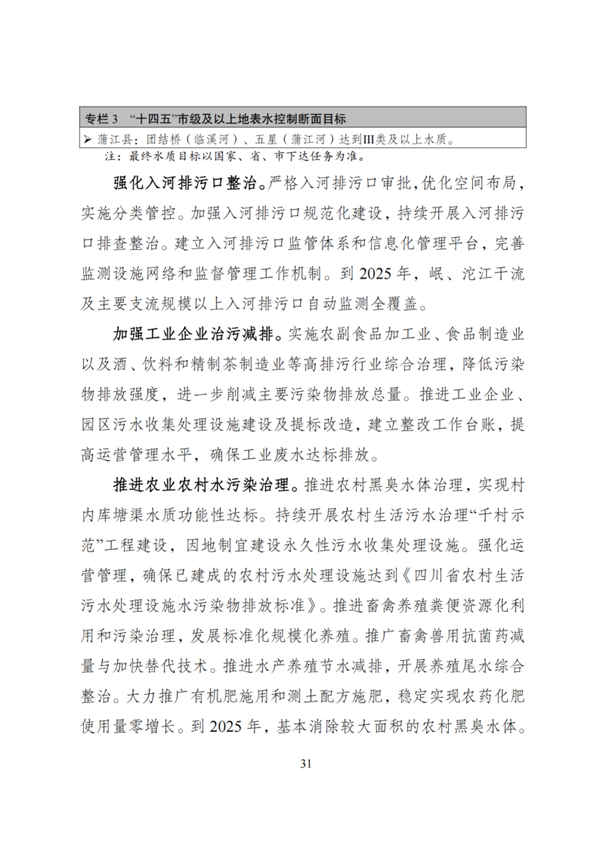

2020年,空氣質量優良天數比例76.5%,PM2.5濃度41微克/立方米,比2015年分別提高9.6個百分點和下降28.1%,基本消除重污染天氣;6個區縣實現空氣質量達標,占市域面積54.5%。地表水市控及以上斷面達到或好于Ⅲ類水體比例提升到95.4%,全部消除V類和劣V類水質斷面。受污染耕地安全利用率、污染地塊安全利用率達到94%、90%。全市單位GDP能耗五年累計降低14.2%,清潔能源占比提升至62.6%。森林覆蓋率提升至40.2%,建成區綠化覆蓋率提升至43.9%,人均公園面積增加到14.9平方米,公園城市生態本底愈發亮麗。蒲江、金堂、溫江、大邑、金牛、邛崍成功創建國家生態文明建設示范區(市、縣)。

當前,我市生態環境結構性矛盾仍然較為突出,實現碳達峰目標依然面臨諸多困難,生態環境質量距離公園城市要求還有差距,生態環境管理的精細化程度還不夠高,超大城市防范生態環境風險任務更為艱巨,綠色發展區域協同帶動作用亟待加強。

(二)總體要求

指導思想。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,深入貫徹習近平生態文明思想,全面落實習近平總書記對四川及成都工作系列重要指示精神和省委省政府重大決策部署,堅持以人民為中心,堅持新發展理念,以持續改善生態環境質量為核心,以減污降碳為抓手,以協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護為主線,堅持精準治污、科學治污、依法治污,深入打好污染防治攻堅戰,實施生態惠民示范工程,推進生態環境治理體系與治理能力現代化,促進經濟社會發展全面綠色轉型,為加快建設踐行新發展理念的公園城市示范區提供優美環境支撐。

基本原則。生態優先,綠色發展。牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念,堅持人與自然和諧共生,嚴守生態保護紅線,推進山水林田湖草系統修復,加快形成綠色發展方式和生活方式,努力擴大生態空間和生態容量。減污降碳,源頭治理。以碳達峰碳中和目標為引領,推進空間、產業、能源、交通結構持續優化,構建綠色低碳循環發展經濟體系,實施減污降碳協同增效,實現經濟高質量發展與生態環境高水平保護互促并進。以人為本,生態惠民。堅持“良好生態環境是最普惠的民生福祉”觀念,積極回應人民群眾所想、所盼、所急,解決突出生態環境問題,增強全民生態環保意識,提升優質生態產品供給力,以生態環境質量改善實際成效增進民生福祉。改革創新,系統管理。堅持以制度改革和創新為動力,推進法規、政策和標準體系建設,發展綠色金融,加快科技創新,推進“智慧環保”建設,構筑生態環境政府企業社會共治格局,綜合運用法制、經濟、行政、技術、社會等多種手段保護生態環境。區域協同,共建共享。堅持一體化理念,積極探索區域生態環境保護協調發展的新體制、新機制、新政策、新模式,強化區域生態網絡共建和環境污染聯防聯控聯治,推進分工協作、共建共享,做好都市圈中心城市深度融合的帶動作用。

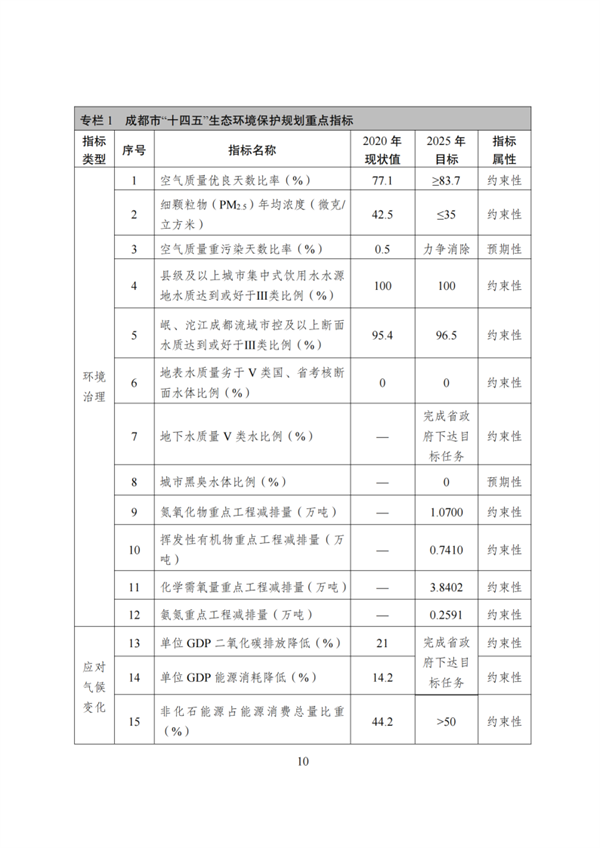

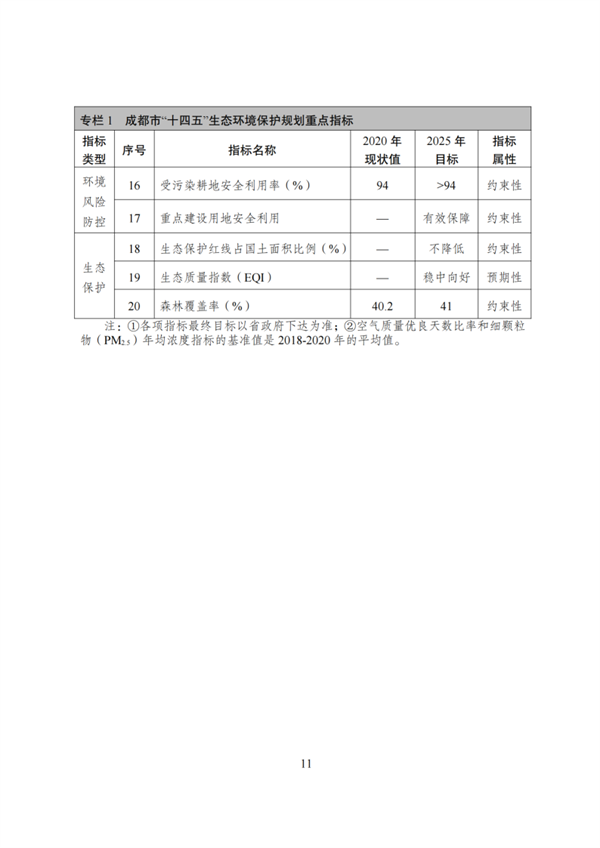

主要目標。到2025年,生態環境質量總體優良并穩步提高,生態文明建設水平進一步提升,經濟高質量發展和生態環境高質量保護融合的綠色發展格局基本形成。

生態環境質量持續改善。空氣質量優良天數比例達到83.7%以上,PM2.5年均濃度控制在35微克/立方米以下。集中式飲用水水源地水質達標率保持100%,地表水市控及以上監測斷面達到或優于Ⅲ類比例達到96.5%。受污染耕地安全利用率達到94%以上,重點建設用地安全利用得到有效保障。生態空間格局穩固,生態保護紅線面積不減少、功能不降低、性質不改變,生物多樣性得到有效保護。森林覆蓋率達到41%,綠化覆蓋率不低于45%。

生態環境治理能力持續提升。城市、縣城、重點鄉鎮污水集中處理率分別達到98.5%、95%和85%以上,生活垃圾無害化處理率、污泥無害化處理率穩定達到100%,公眾對生態環境滿意率穩步提升。

到2035年,生態環境質量實現根本好轉,節約資源和保護生態環境的空間格局、產業結構、生產方式、生活方式總體形成,生態文明建設水平全面提升,生態環境治理體系和治理能力現代化基本實現,經濟社會發展與資源環境承載能力更加協調,全面建成踐行新發展理念的公園城市示范區。

(三)重點任務

一是加強引導調控,促進綠色發展轉型。堅持源頭防控,充分發揮生態環境保護的引導、優化和促進作用,嚴格落實“三線一單”約束,強化生態環境空間管控,推進四大結構調整,大力實施產業建圈強鏈行動,加快形成節約資源和保護環境的空間格局、產業結構和生產生活方式,以綠色低碳發展為引領推動經濟高質量發展。

二是推動達峰行動,積極應對氣候變化。以降碳為總抓手,制定碳排放達峰行動方案,深化溫室氣體與大氣污染物協同控制。加快低碳城市建設,提高能源、產業、建筑、交通和生活方式低碳化水平,強化自然生態空間碳匯功能,實施適應氣候變化行動,推進碳達峰行動。

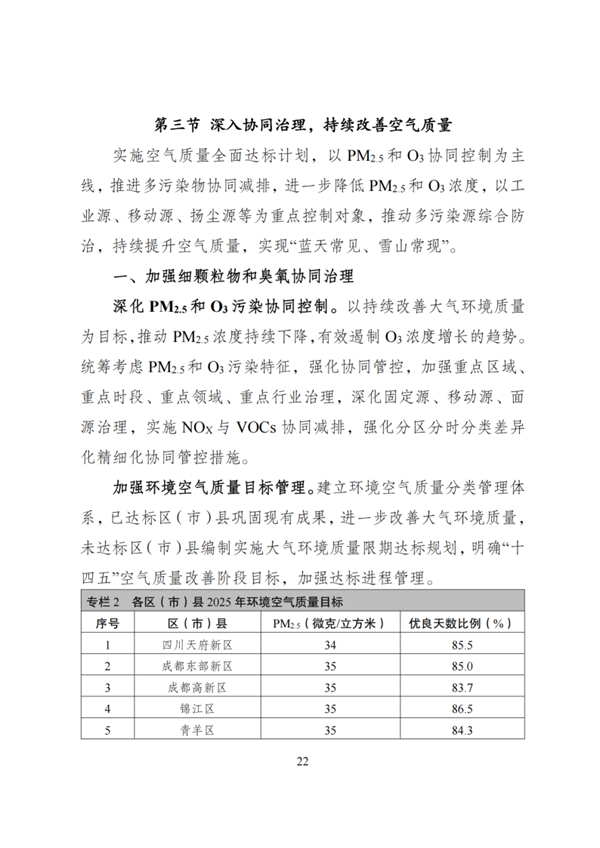

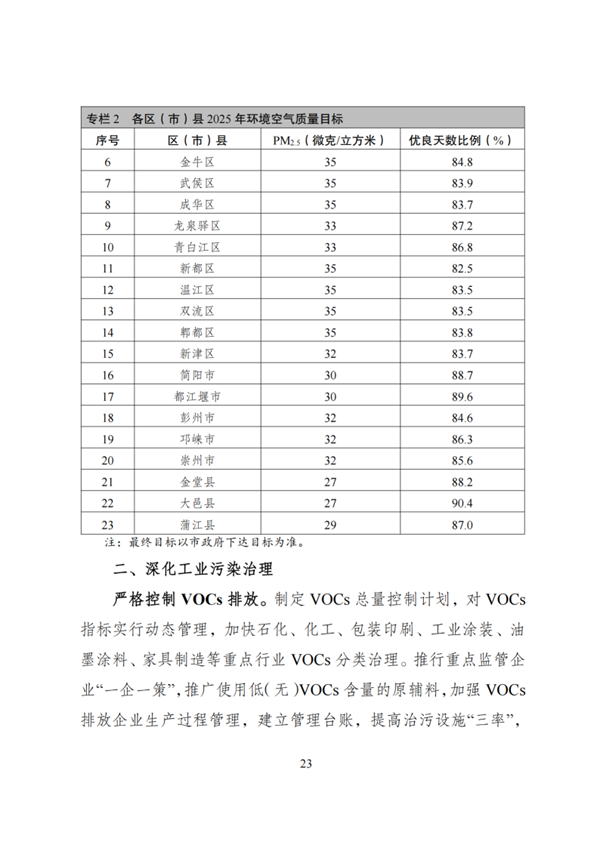

三是深入協同治理,持續改善空氣質量。實施空氣質量全面達標計劃,以PM2.5和O3協同控制為主線,推進多污染物協同減排,進一步降低PM2.5和O3濃度,以工業源、移動源、揚塵源等為重點控制對象,推動多污染源綜合防治,持續提升空氣質量,實現“藍天常見、雪山長現”。

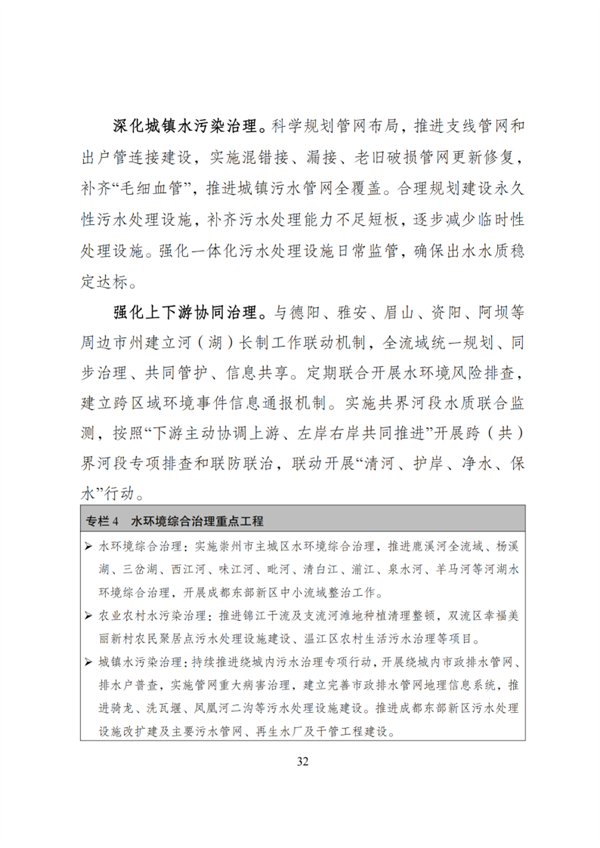

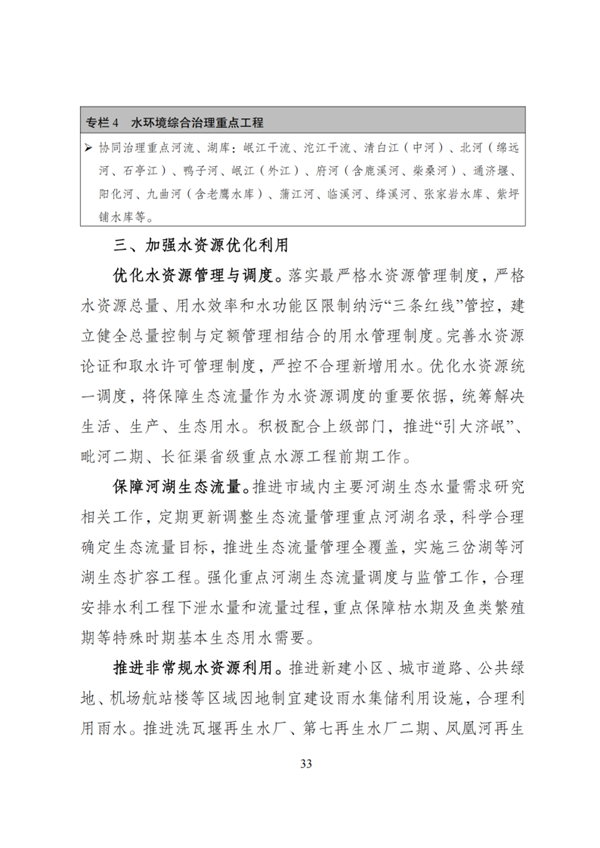

四是堅持“三水統籌”,提升水生態環境質量。以改善水環境質量核心,以解決突出水環境問題為重點,以污染減排和生態擴容為抓手,統籌水資源利用、水生態保護和水環境治理,深化河(湖)長制,建設美麗河湖,穩步提升水生態環境質量,呈現“清水綠岸、魚翔淺底”。

五是實施源頭防控,保障土壤環境安全。以嚴守農產品質量安全和人居環境安全為底線,堅持“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控”,保持穩中求進的總基調,深入推進土壤污染隱患排查和整治,有序開展土壤污染風險防范和治理修復,全面提升科學治土能力和水平,確保“土凈地美、安全可控”。

六是聚焦閉環管理,建設“無廢城市”。以減量化、資源化、無害化為原則,聚焦工業固體廢物、生活垃圾、建筑垃圾、醫療廢物和農業廢棄物等各類固體廢物全過程閉環管理,加快構建固體廢物多元處置體系,積極建設“無廢城市”。

七是嚴格噪聲管控,營造寧靜生活環境。嚴格落實聲環境功能區劃分方案要求,強化社會生活、建筑施工、交通運輸和工業生產噪聲監測和監管,制定重點區域、重點領域和重點區位的專項整治方案,著力解決噪音擾民問題,切實改善區域聲環境質量。

八是夯實生態本底,推進山水林田湖草一體化保護。堅持尊重自然、順應自然、保護自然,統籌山水林田湖草系統治理,錨固生態安全格局,持續開展“五綠潤城”行動,推進重點區域自然生態保護與修復,提升生態保護監管能力,加大生物多樣性保護力度,深化生態文明示范創建,加快實現“青山映城、草長鶯飛”。

九是強化風險風控,筑牢生態環境安全防線。牢固樹立環境風險防控底線思維,強化危險廢物、有毒有害化學物質和重金屬的環境風險管控,持續提升核與輻射安全水平,加強新污染物治理,提高生物安全風險防范能力,構建全過程、多層級的生態環境健康風險管理體系,確保生態環境安全。

十是深化改革創新,推進治理體系與治理能力現代化。堅持全面改革創新,構建政府、企業、社會多元共治格局,建立健全監管體系、市場體系、法規政策體系,提升環境治理能力,持續推進超大城市生態環境治理體系和治理能力現代化。

(四)保障措施

一是加強組織實施。強化規劃實施統籌指導,各級政府要把生態環境保護目標、任務、措施和重點工程納入“十四五”國民經濟和社會發展規劃、國土空間規劃以及相關專項規劃,堅持經濟社會發展與生態環境保護同謀劃、同部署、同推進。

二是明確責任分工。嚴格落實“黨政同責”和“一崗雙責”,建立部門職責明確、分工協作的工作機制,各級政府及其部門要切實加強對本地本部門生態環保工作的統籌協調,明確職責分工,細化目標和任務,嚴格監督考核。

三是強化項目支撐。以解決突出生態環境問題和提高環境治理能力為重點,建立重大項目儲備庫。實施項目動態調整,形成建成一批、淘汰一批、充實一批的良性循環機制。強化項目環境績效管理,建立重點工程項目責任制。

四是加大資金投入。加大財政對生態環境保護領域的投入。建立健全污染防治和生態保護修復等領域市場投入機制,培育壯大環境污染治理市場主體,調動和引導社會資本投入生態環境建設。

五是嚴格評估考核。加強對規劃實施情況的評估分析,在2023年、2025年底,分別對規劃執行情況進行中期評估和總結評估,并依據中期評估結果對規劃目標任務實施科學調整。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。