時間:2022-01-13 09:25

來源:中國固廢網

作者:趙利偉

受地區經濟發展態勢和土地需求影響,除個別地區之外,全國多個省份項目持續釋放,市場持續向好。不斷升溫的土壤修復市場也吸引著多方企業紛紛入局,土壤修復相關產業的企業數量不斷增加,行業競爭愈加激烈。

天眼查顯示,截至2020年12月底,經營范圍含土壤修復的企業有21422家,近1年內成立的有3456家,約占16%,近5年內成立的有17091家,約占80%,其中不乏跨界轉型的老牌企業。行業新進入者中,尤以大型央企及省級環保集團等國資企業最為矚目,且隨著土壤環境要求趨嚴,地方城建集團亦加快布局。

在此背景下,相關從業企業的趨同化特征加強,要取得長足發展,勢必要求企業在戰略布局及專業技術能力上不斷提升。而以修復為主的企業,由于多年的縱深布局策略以及技術實力,在市場中始終占據競爭優勢。如北京建工修復近年持續聚焦土壤與地下水修復、水環境與礦山等生態修復兩大業務格局,積極延伸和完善產業鏈條,不斷強化土壤修復咨詢、區域環境綜合管理以及企業運營管理系統服務能力,深化市場“一地一策”戰略,優化市場布局和資源配置;同時強化技術創新,形成了綜合全面的技術體系,掌握包括熱脫附、土壤淋洗、常溫解吸、固化/穩定化、化學氧化、生物化學還原、氣相抽提、土壤深層攪拌等關鍵技術,可滿足多種類型的復雜污染場地修復技術需求,在國內場地修復領域有著相當強的綜合技術實力。

總體來看,長期耕耘該細分領域的龍頭領跑企業,仍然是市場競爭的最主要力量。大量的中小企業以及外來者更多以提供專業服務的定位分布在產業鏈上下游,專業能力突出的企業有機會成為產業供應鏈上的一環。不難預見,在未來的市場爭奪中,不具備核心競爭力及同質化嚴重的企業將遭到淘汰。

二是“減污降碳”背景下,土壤修復技術面臨迭代升級

“十四五”規劃明確提出以“減污降碳”為抓手,協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護。環保領域減污降碳協同效應顯著,作為其中的關鍵一環,土壤修復在降低土壤污染的同時更需要考慮增強生態系統的固碳能力。在此背景下,加快研發更多符合要求的新技術和新產品至關重要。

未來,土壤治理要突出“低碳型全域土地綜合整治”,實現生態修復增效、增收、增綠、減排的多重效果。從當前來看,土壤修復領域要真正踐行“減污降碳”行動,就意味著要積極推動綠色低碳技術實現突破,抓緊部署低碳前沿技術研究,加快推廣應用“減污降碳”技術。而這也必然是未來相當一段時間內,市場競爭的關鍵之一。目前很多行業內企業都在不斷探索的積極實踐中。

以北京建工修復為代表的業界龍頭企業,結合“碳達峰”“碳中和”等國家生態文明建設重要政策的需求,建設面向世界、引領行業的核心技術研發高地,著力打造“產-學-研-用”科技創新平臺,構建綜合全面的技術研發體系。其多項技術獲得科學技術部、生態環境部、北京市科學技術委員會、中國環保產業協會等機構的高度認可,其中入選原環境保護部環境技術名錄、國家重點環境保護實用技術、國家重點環境保護示范工程、北京市新技術新產品(服務)、石油和化工行業環境保護與清潔生產重點支撐技術(設備)共33項。

在“雙碳”目標下,“減污降碳”成為未來土壤修復技術的關鍵競爭點,當前的土壤修復技術需要快速迭代升級,才能滿足下一步降碳減排與污染物協同治理的需求,擁有重點研發平臺及持續加大研發力度的企業,將抓住機會,有望在競爭中拔得頭籌。

三是政策驅動激發內生動力,行業發展行穩致遠

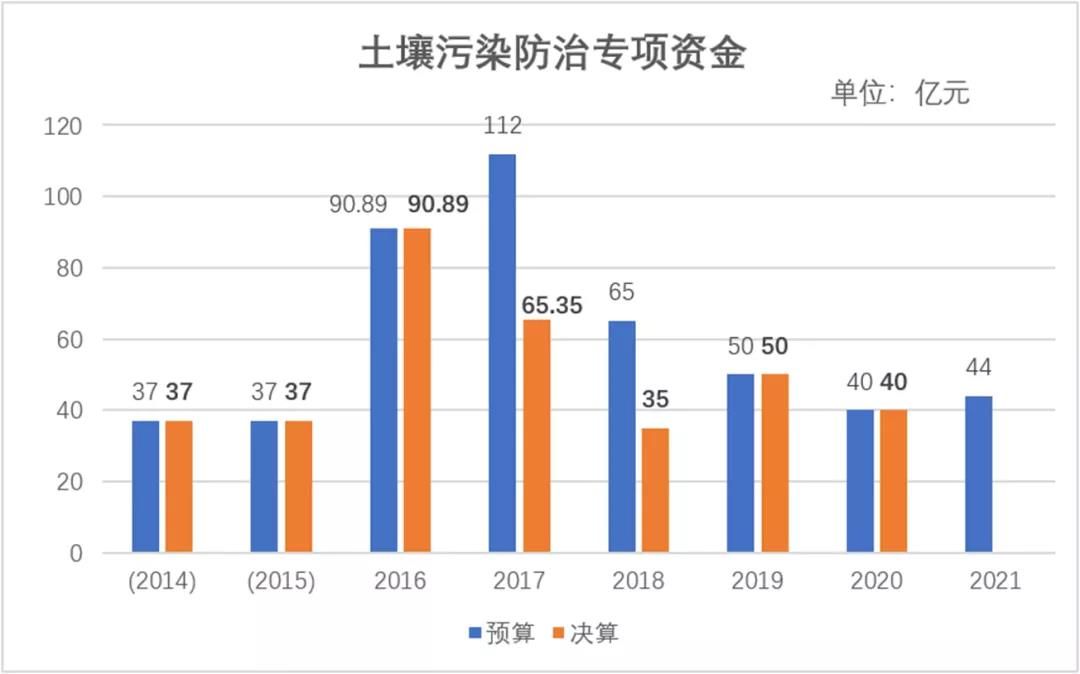

隨著政策體系不斷完善,國家對行業的資金扶持也在持續推進。數據顯示,2016年土壤污染防治專項資金數達90.89億元;2017年土壤污染防治專項資金執行數為65.35億元;2018年,土壤污染防治專項資金預算數為65億元;其后每年土壤污染防治專項資金預算均保持在35億元以上。

數據來源:財政部預算司

第一財經曾在其報道中指出:“包括場地修復、耕地修復、礦山修復等在內,土壤修復潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成,修復需求逐步明確,有望支撐2020年以后的市場增長。”然而,實際上的市場數據統計顯示離此目標相距尚有一定偏差。

同時,行業也存在一些尚未解決的現實問題,與水、大氣、固廢治理行業相比,土壤修復行業積極性不足、自身發展動力不足,究其原因,主要是污染底數不清、責任落實不到位、資金短缺等,同時治理措施粗放、不規范競爭等問題制約了行業規范化發展。

另一方面,根據我國“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控、污染擔責、公眾參與”的土壤污染防治思路,從保障農產品安全以及人居環境安全出發,結合實際精準施策。預計未來,市場需求仍是以一種較理性甚至保守的節奏分階段、分情況、分地區地釋放。

在潛在市場空間與目前實際市場投資總額差距懸殊的情況下,我們也能夠看到,從現有條件看,土壤治理領域因其特點不會在短期內迎來“井噴式”增長。回報模式和資產屬性兩大基本要素,決定了土壤治理是否能取得長足的發展。

實際上,土壤修復市場利好會是一個逐步緩慢釋放的過程,未來,企業更需要驅動內在發展動力,持續提升核心競爭力與商業模式革新,促進市場良性競爭、理性發展。

面向“十四五”修復企業更應關注以下層面

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。