時間:2021-12-23 09:46

來源:國家發改委

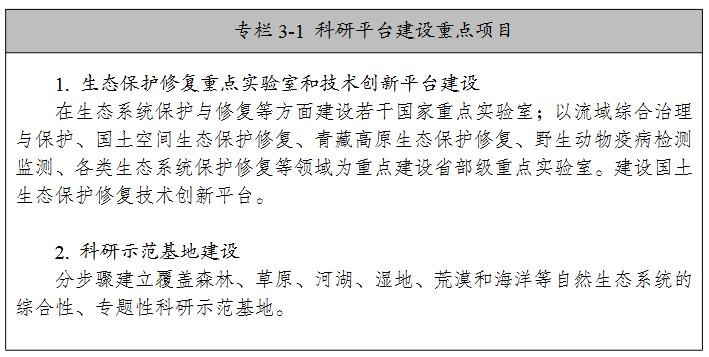

科學分析發展形勢,強化頂層設計,聚焦創新目標,優化資源配置,從學科布局、建設水平、運行管理、創新能力等方面推進國家重點實驗室、國家級科研示范基地等科研平臺建設,服務生態保護和修復工作。

(一)重點實驗室和技術創新平臺

推動建設國土生態保護修復技術創新平臺,充分發揮平臺對重大工程支撐作用;完善森林、草原、河湖、濕地、荒漠、海洋等生態系統和珍稀瀕危野生動植物重點實驗室的布局,促進國土綠化、重點河流湖泊保護修復、水土保持、荒漠化防治、生物多樣性保護、外來入侵物種防控、流域綜合治理與保護、地下水保護治理、海洋生態系統保護修復、海洋生態保護監管、人工影響天氣生態保障、氣候變化與生態保護修復、生態氣象能力監測等方面科研能力建設。建設若干國家重點實驗室和省部級重點實驗室。

(二)科研示范基地

布設體現學科需求、區位特色,突出綜合性、典型性和戰略性,覆蓋森林、草原、河湖、濕地、荒漠和海洋等自然生態系統的長期科研示范基地。在防護林體系構建、草原生態修復、河湖保護治理修復、濕地保護恢復和科學利用、地下水超采治理、水土流失、荒漠化、石漠化治理、珍稀瀕危動植物擴繁和遷地保護、鹽堿地治理、外來入侵物種防控等領域建立工程中心,集成和創新現有技術,組裝和推廣先進實用的科技成果。開展濕地研究、河湖生物完整性研究、野生動物疫病檢測和預警技術、草原研究、林草植物新品種測試、海洋生態環境監測、外來入侵物種監測防控等專項科研平臺建設。在重點生態功能區建立人工影響天氣生態保障示范基地,依托現有國家氣候觀象臺新建生態與氣候科研示范基地。分類開展冬季增雪補冰、夏季暖云增雨和突發應急服務等人工影響天氣研究試驗,加快重點突破關鍵技術、建立精準作業指標與概念模型,形成業務適用的成套技術。

二、生態保護和修復關鍵技術攻關

加強相關行業生態保護和修復領域科技創新,開展生態保護修復基礎研究、技術攻關、裝備研制、標準規范建設。對重大科研攻關項目,探索實行揭榜掛帥制,吸引頂尖專家團隊參與科技創新。

(一)基礎研究和技術攻關

1.自然生態系統保護和修復基礎理論研究。推進重要生態系統結構功能、演替規律和內在機理研究,開展山水林田湖草沙一體化保護和修復模式、生態保護和修復工程效果評估技術規范、生態調查監測評價預警和生態系統模擬、生態系統退化趨勢和風險評估、不同尺度與層級生態保護修復成效評價、氣候變化對我國自然生態系統的影響等方面研究。

2.國土綠化及林草保護修復關鍵技術研究。積極開展森林生態保護與修復、森林質量精準提升、困難立地造林、城市森林服務功能優化提升、退化草原修復、退化濕地修復、鄉土珍稀樹種草種擴繁、自然保護地功能提升、生物多樣性保護、重點保護野生動物生境恢復等關鍵技術研究。

3.水土保持、荒漠化、石漠化綜合治理研究。積極推進水土保持率、黃河流域水土流失與水沙變化、黃土高原植被適宜性分析評價、長江經濟帶坡耕地水土流失綜合治理、東北黑土區侵蝕溝治理技術體系、“流路-陸地-近海”三位一體的生態調度技術、沙化土地治理與植被恢復技術體系、巖溶關鍵帶生物地球化學循環過程與石漠化演變機制、石漠化治理技術體系等重大問題和關鍵技術研究。

4.河湖生態保護修復研究。統籌開展典型河湖、重要魚類棲息地保護和修復、地下水超采區修復、水平衡與生態系統、水工程生態效應研究,推進流域水安全、地下水系統治理保護技術、小流域綜合治理技術創新等領域研究,重點突破湖庫生態系統失衡與水華暴發機理、開放水域水生植被恢復等技術難點。

5.基于陸海統籌的海洋生態保護修復研究。持續推進紅樹林、珊瑚礁、海草床、鹽沼濕地和砂質岸線等海洋生態系統保護修復技術,以及生態系統減災功能和效益研究,開展重大海洋生態修復工程效果評價與監管技術研究。

6.生態保護和修復氣候可行性關鍵技術研究。推進國土綠化精細化氣候區劃研究,開展不同氣候區適宜的林草種類、生態質量提升氣候可行性、河湖濕地生態保護修復氣候可行性、生態災害綜合治理氣候可行性、氣象災害監測預警、氣候變化風險評估以及生態保護與修復的氣候效應等方面研究。

7.防災減災重點技術與產品研究。圍繞森林草原防火、雷擊火監測、林草有害生物防治、外來入侵物種防控、野生動物致害防控、沙塵暴災害監測預警等實用技術研究,著力破解關鍵核心技術難題。

8.生態保護信息化應用技術研究。推進生態保護紅線地面核查技術示范,建立自動識別的影像特征標志庫。開展生態保護紅線內允許人類活動的強度和規模研究,完善和建立生態風險預警技術體系。加強林草大數據智能采集與融合技術、水土保持監測關鍵技術與方法、水土保持圖斑智能解譯技術、地下水超采治理智慧管控模型等相關領域信息化應用技術研究。

9.重要裝備研發。大力開展生態保護和修復裝備研制,著力補齊核心軟件、高端設備等突出短板,提高生態保護修復裝備的機械化、智能化、一體化水平,降低裝備成本,提升裝備保障能力。

(二)標準規范建設

1.加強生態保護和修復技術標準制修訂。以科學性、實用性、操作性為導向,完善相關領域標準體系,重點建立生態保護和修復成效評估指標體系和技術規范,制定生態保護修復監管工作指南、生態保護修復工程實施成效監督評估技術指南以及生態破壞事件分級標準。

2.完善林草生態保護和修復標準體系。制定和完善林草資源保護、水生生物資源保護、濕地保護、森林草原防滅火、野生動植物保護和自然保護地管理監測等相關技術規程或標準,建立林草有害生物防治標準體系。完善沙塵暴監測、沙化土地封禁保護、防沙治沙、國家沙漠(石漠)公園建設、荒漠化、沙化、石漠化土地調查監測與評價等技術規范或標準。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。