時間:2021-10-15 09:37

來源:中國固廢網

作者:陽平堅

其四,對關鍵碳中和技術的選擇還缺乏系統、深度研究。對未來技術如何組合當前眾說紛紜,但主要以行業和部門意見居多,一定程度代表各自利益發聲,缺乏客觀中立且權威的聲音,這也讓廣大期待為碳中和貢獻力量的社會資本不知道聽誰的好。如何選擇適合我國國情的關鍵技術組合,不僅牽涉到能否以較低代價實現碳中和,而且與經濟社會高質量發展及能源和電力安全息息相關。以中美對比為例,美國對2050年實現碳中和給出了8條不同的可選技術組合路徑,最優碳中和路徑(保留部分化石能源)的投入折算成人民幣大約是1.09萬億/年,約占GDP的0.41%,最昂貴的碳中和路徑(100%清潔能源)成本約為2.56萬億人民幣/年,占比GDP約為0.95%。目前我國引用較多的碳中和路徑的總投資是139萬億(136萬億),約合3.9萬億/年,占GDP比例高達2%。可以看出,即使對比美國最昂貴的碳中和路徑,我國的成本也高出不少。

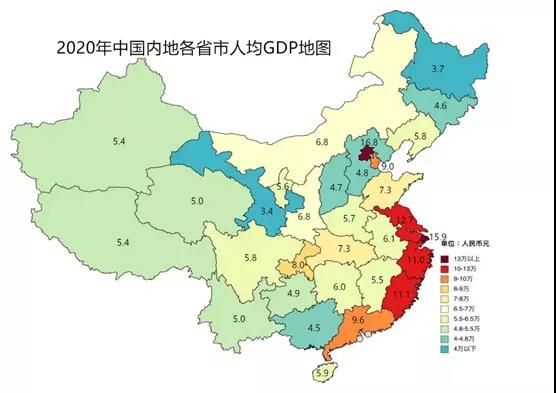

我國發展不均衡,廣大地區發展需求旺盛

當然還有其他方面的諸多挑戰。比如當前我國的考核體制決定了,國家對“雙碳”行動的考核是短期考核,對地方官員的任期考核,但目標的實現又要求開展系統、長期、連續的努力。這好比企業經營中的短債長投,會產生周期錯配的問題。又如,我國光伏、風力和水電等可再生能源分布中心主要位于西藏、云南、內蒙、青海、新疆、甘肅等中西部地區,與如長三角、珠三角、環渤海等國家的主要經濟中心和用能中心存在空間錯配。另外,碳中和不是輕易就能實現的,未來如何對各地方政府建立有效的激勵約束機制(賽馬機制/劃定紅線,打消地方擔憂僥幸心理,破解觀望、等靠要狀態,讓率先行動的地方不吃虧等),實現碳中和所需巨額的資金從哪里來(全靠國家投資不現實,如何引流社會資本持續投入需要穩定可預期的政策支持)等,許多問題仍然需要進一步研究和明確。以上都是我國實現碳中和過程中面臨的挑戰。

面對這樣一場不能輸的博弈,中國該怎么辦?

實現碳中和,對于中國來說是一個多約束條件下的多目標尋優過程,放到全球視野則關系到14億中國人是否還有機會跨入發達國家的行列。隨著歐洲主要發達國家一再加碼目標,提出2030年碳排放比1990年下降55%,以及2050年甚至2045年實現碳中和,美國拜登政府上臺伊始就重返《巴黎協定》,并誓言要再次主導全球氣候治理進程,全球碳中和博弈進入白熱化階段。中國未來可能面臨的形勢將會異常嚴峻——要么面臨更大的國際壓力,被指不愿承擔大國責任,國際交往與合作中四處碰壁,舉步維艱;要么被迫降低經濟發展速度,以減少能源消費的方式降低二氧化碳排放,民族復興和現代化進程可能再一次被迫中斷。未來的發展之路極有可能是步步驚心,必須慎之又慎。

在這場大博弈中,中國必須堅守多重底線。一是要堅守國家自主決定發展(減排)目標和發展(減排)路徑底線。中國是一個有著廣泛世界影響但同時又受到多方圍堵的大國,對于未來經濟社會發展以及溫室氣體減排目標和路徑,必須自己根據國情和發展階段自主決定,絕不能屈從外在壓力被人牽著鼻子走,也容不得外來橫加干涉打亂我們自己的節奏。二是要堅守能源和電力安全底線。構建以非碳能源為主體的能源體系和以新能源為主要來源的電力系統,是順利實現碳中和的關鍵。但道阻且長,這個過程絕不可能一蹴而就,在轉型過程中必須堅持“先立后破”原則,堅決保障能源和電力穩定供應。三是要堅守民生保障和社會穩定底線。實現碳中和的過程是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,必須為在這場變革中可能受到沖擊的群體做好民生保障工作,避免拉閘限電,確保居民生活所需和社會穩定。

科技創新是能否打贏碳中和這場大仗的核心關鍵。十九屆五中全會提出要把創新擺在現代化建設全局中的核心地位。實現碳中和目標,如果沒有科技創新,沒有關鍵技術的突破,就是一句空話。創新,不管是科學技術的創新還是制度體制的創新,一定要擺在各個地方政府落實“雙碳”戰略的首位。綠色能源技術的突破和推廣尤為關鍵,是能否成功邁向碳中和的決定性因素。新能源、新材料、智能電網、輸配電和儲能技術,以及碳捕集利用技術(CCUS)等,都是亟需突破的關鍵技術領域。電力、工業、交通、建筑是碳減排的四大關鍵部門,上述各領域不同程度存在技術短板。必須充分調研摸底當前國內綠色低碳技術現狀,密切追蹤國際前沿領先技術發展動向,瞄準適合于我國的關鍵卡脖子技術,盡快形成國家碳中和戰略的科技支撐能力。

我們還必須保持戰略定力,堅定不移走生態優先、綠色低碳高質量發展之路。“雙碳”推進要拒絕“大躍進”,要有久久為功、打持久戰的心理準備。領導干部要有擔當,不能為了短期的經濟利益或考核達標而干一些飲鴆止渴的事情。要堅持做難但正確的事情,不要在乎一時一地的得失。只要朝著正確的方向前進,比如關鍵技術在突破,發展質量在提升,即使短期內經濟指標難看一點,階段性考核目標完成差一點,也沒有什么關系。要堅持科學和統籌原則推進“雙碳”行動。所謂科學,就是要科學評價現狀,科學制定目標,科學做出決策。尤其當前“雙碳”大熱背景下,許多地方病急亂投醫,容易被一些不作調查、不搞研究的“磚家”誤導,不僅造成經濟損失,還可能貽誤“雙碳”戰機。所謂統籌,就是堅持“全國一盤棋”有序實現碳達峰碳中和。2030年實現碳達峰,2060年實現碳中和,絕不是全國所有地方和所有行業都“一刀切”實現碳達峰碳中和。各地自然資源稟賦和經濟社會發展狀況差異巨大,必須堅持系統思維,合理配置和優化用能權,在全國范圍內讓有限的排放配額發揮更大效益。

奧巴馬曾經在澳大利亞說過,中國人絕不可以過上美國人的生活。因為那樣需要好幾個地球的資源,但人類只有一個地球。從西方國家二元對立零和思維的角度來說,地球資源是有限的,如果14億中國人要過上跟自己一樣的生活,那么只能從自己這里分走一部分資源。不過中國自古以來就有一種刀刃向內、自我革新的共融共生共贏智慧。以中國當前的體量和實力,真正能夠打敗我們的只有我們自己!我們只要堅定戰略,堅守底線,堅持做好自己的事情,堅決不讓他人打亂節奏,就一定能獲得圓滿結果。從應對氣候變化角度,我們要大力構建人與自然和諧共生的命運共同體,主動承擔與自己能力和發展階段相匹配的責任,在國內把應對氣候變化的重心更多轉移到適應上來。從實現碳中和角度,要把陰謀當陽謀,以碳中和目標為抓手,倒逼經濟社會高質量發展;要將科技創新置于核心地位,堅持“先立后破”原則和自主決策、能源安全及保障民生三重底線,盡快實現經濟發展從資源依賴轉向科技支撐。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。