時間:2020-12-28 14:20

來源:中國固廢網

作者:郭香蓮整理

廚余垃圾處理主要技術分析

廚余垃圾生物處理技術主要包括濕式厭氧、干式厭氧、好氧發酵,以及生物轉化四種。

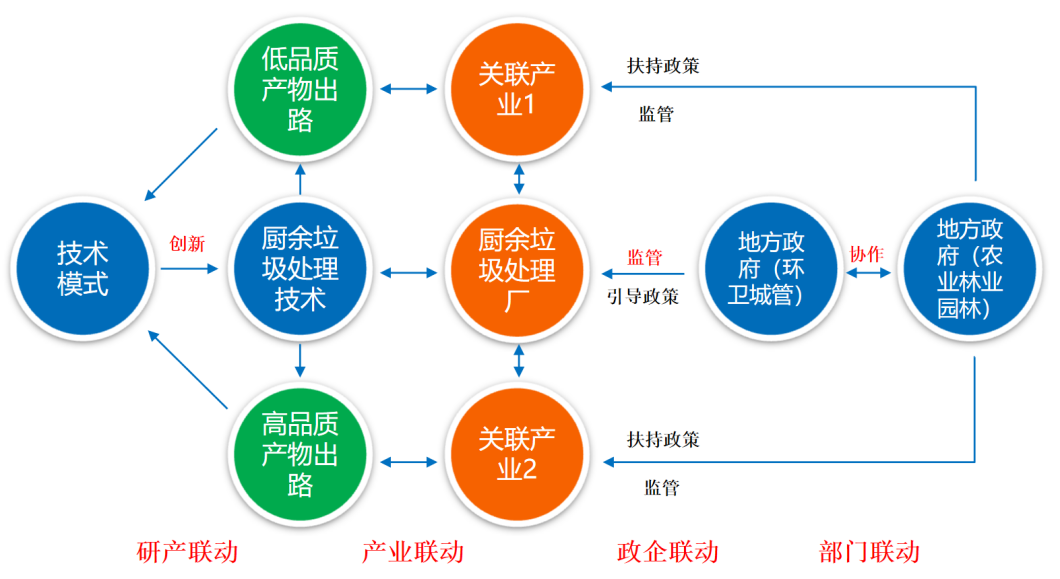

從這些技術中可以看出,廚余垃圾有機質利用的利用途徑主要包括兩個。一個是厭氧發酵產生的高品質產物——沼氣,沼氣利用的技術已非常完善。但沼氣利用部分也就占到總垃圾量5%-10%之間,單一沼氣利用對35%的回收利用率目標貢獻不大。因此必須要考慮到沼渣、堆肥產品的利用,使有機質再次回到土地重新被利用,有機質均是從自然中來,再回到自然中去,也是有機質利用的最佳方式。但目前就行污泥的土地利用一樣,存在較嚴重的行業壁壘,想要快速大范圍的實現土地利用有一定難度。

單個地區要解決沼渣利用問題需要一個系統設計,如果要達到低品質有機物的利用,需要農業、林業、園林等部門綜合聯動。今年11月的《關于進一步推進生活垃圾分類工作的若干意見》文件中,政府也明確提出要求,要著力解決好堆肥、沼液、沼渣等產品在農業、林業生產中應用的“梗阻”問題。但就目前情況來看,想要近幾年在全國范圍內解決這一難題,難度很大。

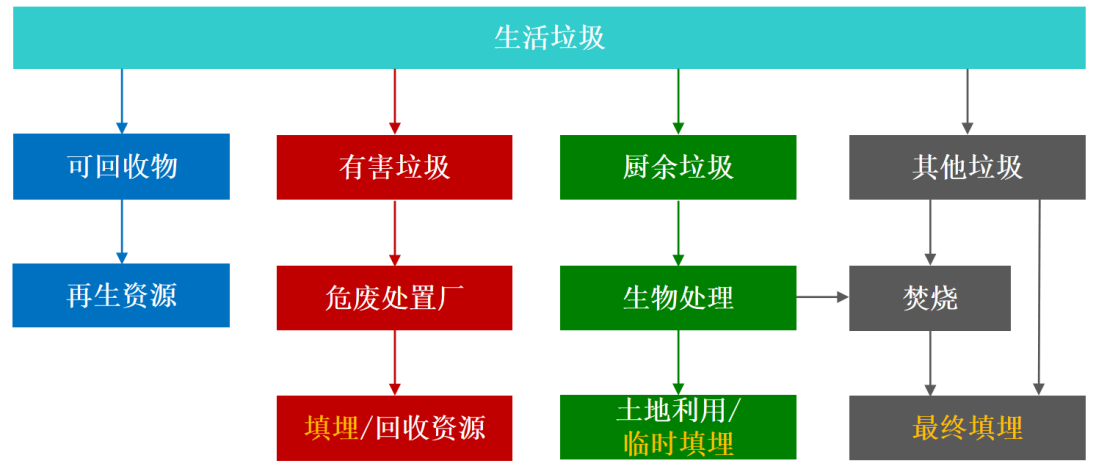

分類后垃圾的最終出路

魏新慶表示,研究生活垃圾分類處置途徑還要看垃圾的最終去處。可回收物可以通過再生資源的方式進行利用;有害垃圾可以進入危廢處置廠,可以填埋處理也可以回收;廚余垃圾處理后的沼氣部分可以直接利用,沼渣則可以直接焚燒,或者通過臨時填埋的方式儲存起來,等到土地利用壁壘打開后,再開發利用;對于其他垃圾,能夠焚燒的部分送去焚燒處理,焚燒后飛灰依然要通過填埋等方式完成最終處置,而沒有焚燒的地區,則還是要利用填埋來處置。

我們會發現,分類后的垃圾最終處置,出現最高頻率的處置方式還是填埋。因此在我國一段時間內,填埋技術的最終處置的地位和價值都是不應該被忽視的。

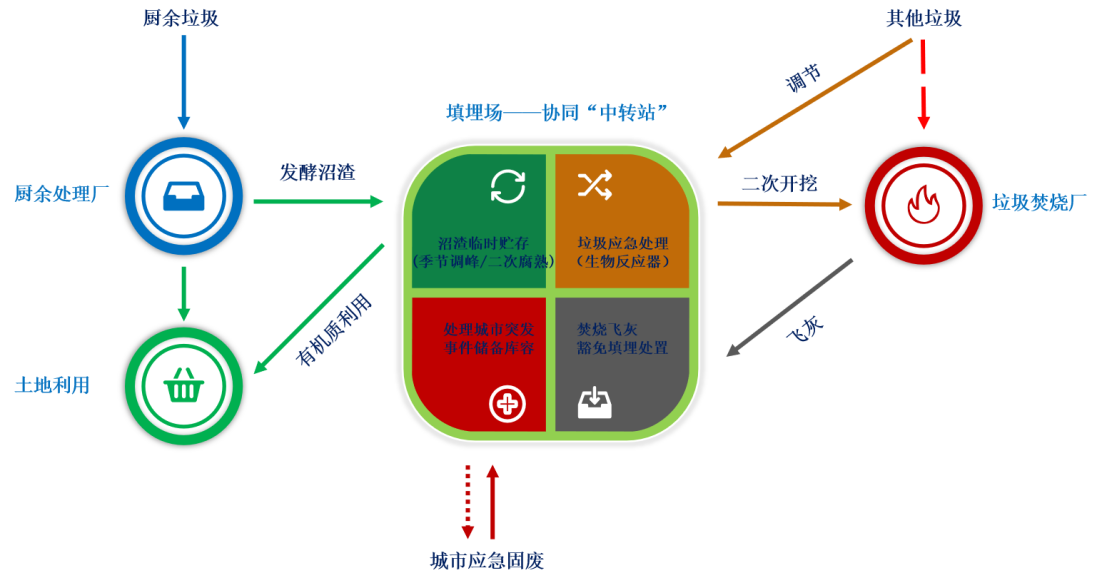

分類后垃圾填埋場的價值

針對垃圾處理以焚燒為主的城市,建昌環保建立一個可持續填埋場的模型,魏新慶認為,未來的填埋場一定將由單一的處置功能向中轉及循環的基地復合功能轉變,而填埋場真正走向可持續填埋的目標,可持續填埋場可同時具備以下四種功能,并達到庫容循環利用的目的。

第一種功能是作為垃圾焚燒后的飛灰最終處置設施,飛灰是危廢,它的豁免環節就是在最終填埋處置環節,利用填埋處置飛灰仍然是目前最經濟的處置方式。

第二個功能是在垃圾焚燒廠檢修或故障的時,作為生活垃圾的應急處理設施,可以采用生物反應器填埋技術,該技術可實現填埋垃圾的加速降解,進而可短時間內就能實現二次開挖進行摻燒處置的目的,因此這部分庫容是可循環使用的。

第三個功能是作為廚余垃圾的沼渣或堆肥產物的臨時儲存和二次腐熟的設施,沼渣的利用在任何城市都不可能做到實時利用,因此可以利用填埋場作為沼渣季節調峰儲存場進行周轉,也可作為沼渣暫時沒有得到土地利用許可的地區作為臨時填埋場使用,等到臨時填埋和儲存的沼渣可以利用時,二次開挖出來進行土地利用,這部分庫容也是可循環使用的。

第四個功能是當城市遭遇突發公共安全事件時,填埋場可以作為一個城市應急固廢處置設施使用,把城市應急固廢暫時貯存起來,然后等到有合適的處置方案是再進行慢慢處置,這部分庫容也是可循環使用的,繼續作為城市管理的應急庫容進行戰略儲備。這就是可持續填埋場模型。

其實填埋一直作為固體廢物最終處置方式,在世界各國都被使用。在我國,填埋也是被定位于這樣的一種功能,因此填埋場在城市固廢管理中是不可或缺的保障性處置設施。

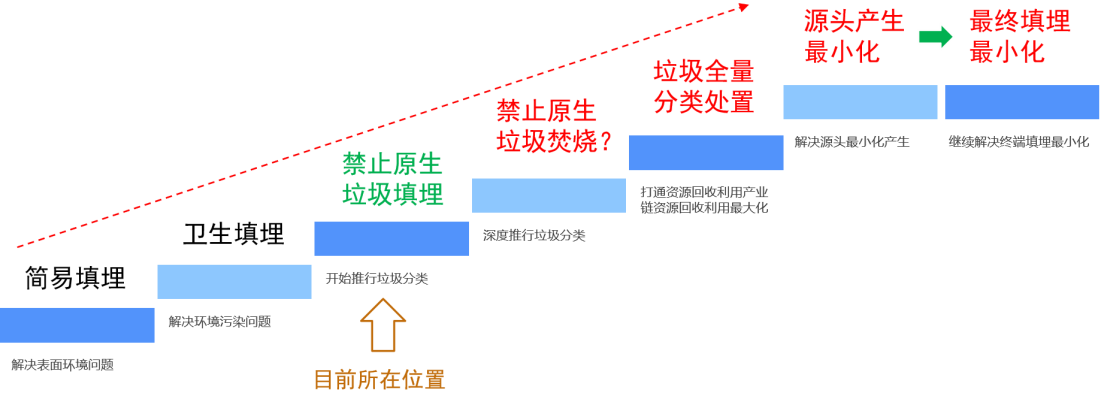

我國生活垃圾管理基本會遵循這樣的一個過程,首先從簡易填埋發展到衛生填埋和焚燒;再到現在初步實行垃圾分類后的禁止原生垃圾填埋;隨著垃圾分類的深度推行,未來會進行到禁止原生垃圾焚燒;再到完善了相關法律和制度后,完全建立了全鏈條的資源回收體系后,,會進行垃圾全量分類處置;當可以回收的物體得到了100%利用后,就會發展到重點推行前端減量,以上各個發展階段中指向性政策的調整其最終目的就是為了降低最終填埋處置量。

所以,禁止原生垃圾填埋不等于禁止填埋,禁止原生垃圾填埋不等于要禁止填埋場的建設。對于在胡煥庸線以西的城市,對于生活垃圾處置,與其創造條件、勒緊腰帶匆忙的“燒”,不如因地制宜、輕裝上陣從容地“埋”。

建昌環保為垃圾治理提供系統解決方案

建昌環保于2001年成立,是國內最早一批從事垃圾治理系統解決方案服務商,是國家級高新技術企業、環保行業AAA信用企業。

編輯:郭香蓮

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。