時間:2020-08-21 09:00

來源:中國固廢網

作者:王馨

2018年3月,太原市被國務院正式批復為三個“國家可持續發展議程創新示范區”之一。而垃圾分類工作作為可持續發展的重要部分,太原要起到為全國資源型地區經濟轉型發展發揮示范作用,就要在垃圾分類方面積極探索新的模式,在垃圾分類頂層設計、實踐工作方案、試點建設方面起到引領示范作用。

作為太原市可持續發展以及垃圾分類工作的顧問,太原易二零環境研究院執行院長成衛東參與了太原垃圾分類的頂層設計、政策制定、示范試點以及培訓主導等工作。在2020(第八屆)上海固廢熱點論壇上,成衛東以“可持續發展戰略下,太原垃圾分類的實踐與思考”為題進行了精彩演講,分享了太原垃圾分類的實踐和思考。

成衛東

成衛東表示,2017年—2020年是太原發展的關鍵期,需要講好“三個故事”

第一,統考故事,垃圾分類。在2017年-2020年,太原要基本建成垃圾分類全流程處理體系;

第二,補考故事,文明創城。在2018年-2020年,建成崇德向善、文化厚重、和諧宜居文明城市;

第三,趕考故事,可持續發展。在2017年-2020年,第一階段通過環境治理推動產業轉型升級。

要講好這“三個故事”,背后的成本是非常巨大的,是包括文明創城的八大環境整治、老舊小區改造投入;可持續發展的2000多億投入;垃圾分類工作的幾十億投入。

2020年,5月12日,總書記來太原,要求治山、治水、治氣、治城一體化推進,再現“錦繡太原”盛景,聚焦“六新”,趟出一條轉型發展的新路,這給了太原帶來非常大張力的同時,也伴隨著巨大的壓力。

而數據顯示,在2019年,太原在全國27個省會的GDP排名是4028億,位列第20。

基于此背景,成衛東提出,如果太原學習其他先進城市,實行高額補貼,提別是在廚余垃圾高分出率的投運成本下,究竟是否具有可持續性?

太原垃圾分類的四個難題和一個模式

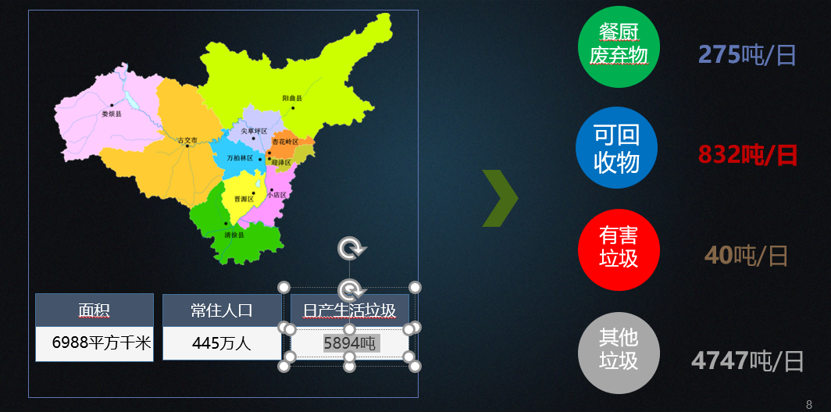

成衛東介紹了太原市垃圾量的情況。太原的面積為6988平方千米,常住人口為445萬人,日產生活垃圾量為5894噸。

太原垃圾量基本情況(2019年)

太原市的終端處理設施為有處理場10座,大型轉運站2座其中焚燒電廠3座(6100噸/日)、衛生填埋場4座(4000噸/日)、餐廚廢棄物處理廠1座(500噸/日)、有害垃圾處理廠1座(104噸/日)、污泥處理廠1座(500噸/日)。

在這樣的實際情況下,太原市的垃圾分類工作提出要求“財力可承受,百姓可接受”,要解決四個難題:即“怎么分、怎么管、怎么建、怎么分?”

為了做好這個課題研究,成衛東及團隊進行了一次具有創新性的調研,在全市選擇5個小區,120個家庭作為調研樣本,給這些家庭發放統一計量器具、垃圾桶、垃圾袋,每天對這些家庭產生的11類垃圾進行稱重。在為期一個月的追蹤后,得出這120個家庭的4類垃圾占比為:廚余垃圾占59.31%,可回收17.52%,有害垃圾0.44%,其他垃圾22.73%。其中廚余垃圾分兩類,一類是剩飯剩菜、生肉殘余等,占比23%,另一類是餐前蔬菜、水果、茶藥渣等,占比為77%。

在對這些分類后的垃圾量進行測算后得出,家庭廚余1類垃圾日產生量為265噸,家庭廚余2類垃圾日產生量為906噸,家庭廚余垃圾總量預測為1171噸。

據測算,如果廚余垃圾全量處理,投運成本需要十多個億,如果采用精分系協同模式,只需要3-4個億的投入。后來有對其他垃圾、可回收物、有害垃圾等進行了經濟、環境、社會效益的對比測算。提出了太原垃圾分類的模式為,即以全程減量為基礎,以焚燒處理為核心,以廚余垃圾“精分”和協同處理為關鍵路徑,以可回收物“小循環”和產業升級為資源回收重點的垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理的體系。

2019年10月,太原城管局向住建部領導做了一次匯報,得到肯定。隨后,太原的垃圾分類模式吸引了山西以外其他地區的參觀和學習。

邯鄲等地市來太原考察

以“3331工程”為核心的系統解決方案

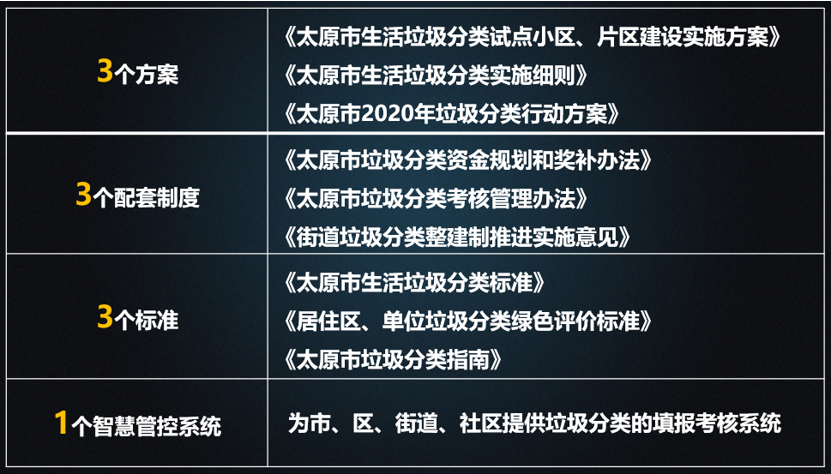

為配合太原市垃圾分類的全面推開,太原E20團隊又設計執行層面的系統解決方案,即“3331工程”,包括3個方案、3個配套制度、3個標準以及1個智慧管控系統。

3331工程

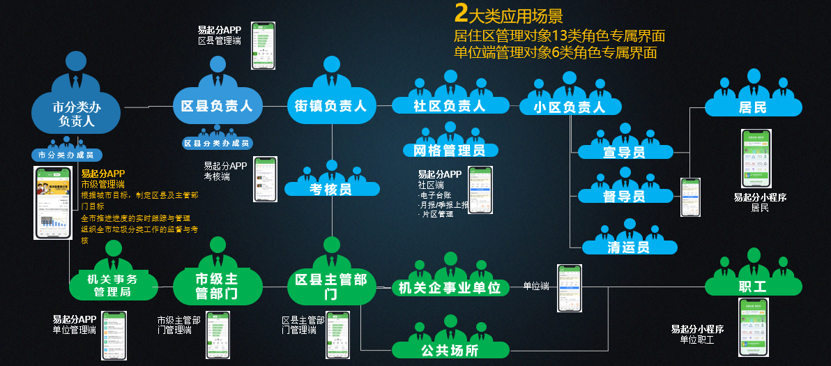

在垃圾分類工作的具體推進過程中,E20環境平臺與太原城管局一起組織了供需對接會,組織全國20多家垃圾分類運營公司與各區縣街道負責人進一步交流。為便于垃圾分類的前端進行精細化管理,研究院課題組開發了智慧管控平臺,用于前端投放以及收集的管理,分為2大類應用場景,居住區管理對象13類角色專屬界面以及單位端管理對象6類角色專屬界面。同時開發了“居民參與小程序”,“信息填報系統”、“監督考核工具”,為垃圾分類提供技術支持。

智慧管控平臺

編輯:王媛媛

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。