時間:2018-10-18 09:06

來源:中國水網

作者:汪茵

京津冀及周邊地區能源消費結構(2016年)

裴曉菲談道,當前我國生態環境已經無法支撐粗放式發展,經濟總量增長與污染物排放總量的增加尚未脫鉤,污染物新增量依然處于高位,粗放式發展和資源消耗使生態環境壓力持續增加。我國仍面臨著污染物排放量大的難題,環境質量的改善任重道遠。

質量不容樂觀,生態受損嚴重,風險突出

環境質量不容樂觀。裴曉菲介紹道:“目前我國大氣環境質量達標的天數不足,2017年,全國338個城市當中,僅29%的城市環境空氣質量達標,目前河北、天津、山西、河南與山東空氣質量優良天數不到60%;我國部分區域流域水污染仍然較為嚴重,全國地表水國控斷面中仍有8.3%為劣V類水體,總磷成為影響地表水水質的首要污染物;全國土壤總的點位超標率為16.1%,化工、鋼鐵等重工業企業對土壤造成的污染較為嚴重,該類企業搬遷之后周邊的土壤需要整治之后才能使用。

生態受損嚴重。我國生態較為脆弱,真正適合人類生存發展的空間有限。我國中度以上生態脆弱區域占全國陸地國土空間的55%,其中極度脆弱區域占9.7%,重度脆弱區域占19.8%,重度脆弱區域占25.5%。

環境風險突出。化工產業結構和布局不合理,落后產能仍占較大比重。有毒有害化學品產能大量存在。

城鄉區域生態保護不平衡

裴曉菲分享道,我國生態保護存在城鄉區域生態保護不平衡的問題,集中表現在以下三方面:

一,區域發展特征與自然資源稟賦差異巨大。例如,京津冀及周邊地區僅占國土面積的7.2%,但是鋼鐵、焦炭、平板玻璃等行業產量卻占全國比例20%以上。

二,東中西部產業轉移:中西部地區處于工業化中后期階段,承接了東部大量相對落后產業,環境壓力正在加劇。

三,城鄉產業轉移,城鄉發展不平衡,污染企業上山下鄉現象十分突出。

生態環境保護如何推動高質量發展?

裴曉菲在談及生態環境保護如何推動高質量發展時,談到了六大重要途徑。

以生態保護紅線優化空間布局

高質量發展涉及到產業空間布局的許多方面,裴曉菲認為其中重要一點就是生態保護紅線的劃定。具體而言,生態保護紅線應當依照以下三個原則進行規劃:

按照應保盡保、應劃盡劃的原則,將生態功能重要區域、生態環境敏感脆弱區域納入生態保護紅線。

確立生態保護紅線優先地位,生態保護紅線劃定后,相關規劃要符合生態保護紅線空間管控要求,不符合的要及時進行調整。

強化用途管制,嚴禁任意改變用途,杜絕不合理開發建設活動對生態保護紅線的破壞。

以改革環評管理方式推動高質量發展

裴曉菲認為,要推動高質量發展,就必須強化生態保護紅線、環境質量底線、資源利用上線和生態環境準入清單(“三線一單”)的宏觀管控,建立健全“三線一單”對規劃環評、項目環評的指導和約束機制;要進一步優化審批管理,動態修訂建設項目環評分類管理名錄,優化環評分類。加快完善環評技術導則體系,聚焦環境影響事項,提高環評文件質量;要為重大基礎設施、民生工程和重大產業布局項目開辟綠色通道,實行即到即受理,即受理即評估,評估與審查同步,審批時限原則上壓縮至法定審批時限的一半,最大限度地發揮環評審批對穩定有效投資、推動經濟高質量發展的作用。

以排放標準倒逼產業技術升級

裴曉菲提到,現在業內對污染物排放標準存在很多誤解,認為我國還是發展中國家,嚴格的污染排放標準不利于行業發展。但是從我國環境保護歷程來看,隨著污染物排放標準趨于嚴格,不僅污染防治取得了一定成效,而且促進了產業技術的升級。

以機動車排放標準為例,從2000年開始不斷加嚴的機動車排放標準帶動了汽車、煉油行業技術進步和產業升級,全國實現車用汽油無鉛化,輕型汽油車電噴化極大地提高了發動機性能,閉環電噴技術加三元催化轉化器使得污染物排放降低90%以上成為可能,減輕了機動車高速增長帶來的環境壓力,促進了汽車產業的健康發展。

以環境經濟政策引導企業主動減排

裴曉菲認為:“國家應進一步完善助力綠色產業發展的價格、財稅、投資等政策;設立國家綠色發展基金;大力發展綠色信貸、綠色債券、環境強制責任保險等金融保險產品;落實有利于資源節約和生態環境保護的價格政策和相關稅收優惠政策以引導企業主動減排。”

以加強環境法治創造公平營商環境

裴曉菲談到“企業不怕監管,怕的是不公平”。

裴曉菲認為環境執法應為企業創造公平的營商環境,需要整合組建生態環境保護綜合執法隊伍,統一實行生態環境保護執法;需要加大環境監管力度,全面推進生態環境監管“雙隨機、一公開”,切實解決好市場中存在的劣幣驅逐良幣問題;需要建立健全生態環境領域失信聯合懲戒機制,持續向全國信用信息共享平臺推送行政處罰、行政許可等企業環境信息,推動商業銀行將按日計罰、行政拘留等重大行政處罰文書納入信貸審批和貸后監管流程。

以污染防治提升環保產業競爭力

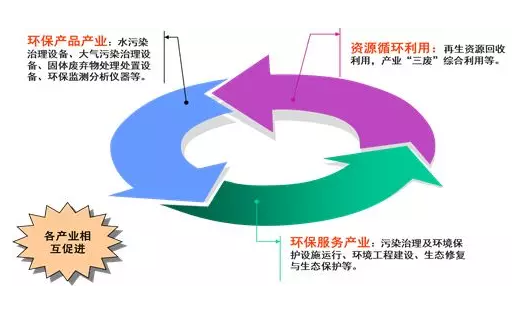

裴曉菲分享道,我國目前頒布了“水十條”等環境保護政策,為環境產業開拓了巨大的的市場空間,也為企業帶來了許多發展機會。環保產品產業、資源循環利用產業與環保服務產業可相互促進、相互推動,實現產業環保化,環保產業化。

裴曉菲相信經過政府、企業與公眾的共同努力,未來一定能夠實現“兩山”理論的落地,實現生態環境與社會經濟的雙重發展,進一步滿足人民對美好生活的需求。

編輯:徐冰冰

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。