時間:2017-01-17 09:44

來源:中國固廢網

作者:朱芬芬

日本垃圾分類以及歐洲的垃圾分類這些話題,在國內已經很多文章進行了披露,也有很多組織在宣揚垃圾分類回收的事情,所以,這是一個大家都非常熟悉的話題。

隨著日益顯現的環境問題的頻繁出現,例如:霧霾、污水偷排、黑臭水體等,與人們日益提高的物質生活水平從而到對環境質量提高的需求不相匹配。所以,各種對環境的關心和解讀也紛至沓來。行業內、行業外都有著自己的解讀。這里我也不免俗的談談鄙人的觀點,關于日本如何分類已經有太多文章講述,我就不再贅述,這里我想說說日本垃圾分類的經過。

關于經過,大家肯定會說他們不就是執行循環型社會計劃,然后十多年來執行得很好,民眾很配合,效果很好。確實如此,可是大家知道日本人做這個循環型社會形成推進計劃有點像我們的五年計劃嗎?自從2003年(平成15年)議會通過了第一次形成“循環型社會形成推進基本計劃”,2005年(平成17年)、2006年(平成18年)、2007(平成19年)年都各自進行了推進計劃的檢討。然后2008年(平成20年)議會通過了第二次循環型社會推進計劃,如此以后又是每年都進行檢討,2013年(平成25年)議會通過了第三次循環型社會推進計劃,2015年(平成27年)、2016年(平成28年)也進行了檢討。可見執行之初或者說執行過程中,他們是知道有困難而且承認有困難,顯然也認識到這不是一朝一夕的事情。

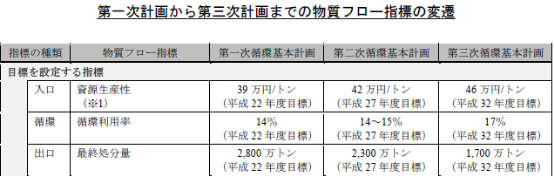

那么,在這個循序漸進的過程中,他們又是以什么為目標來進行的?目標又是具體的什么數據呢?在日本環境省的網站上“循環型社會?3R關聯”這個主題下的第一個主題就是“廢棄物?Recycle對策”里面第四個內容是“物質流指標和匹配指數”。從第一次到第三次議會通過的“循環型社會推進計劃”中,首先講現狀,然后講的馬上就是物質流的目標:資源生產性、循環利用率和最終處置量。相應的,2006年和2014年做了全日本的物質流核算。下面的截圖是循環型社會三次物質流指標的變化。平成22年是2010年,平成27年是2015年,平成32年是2020年。這10年的跨度,目標循環利用率提高3%,最終處置量減少將近40%,資源生產性提高20%。首先,從這可以看出循環型社會推進計劃是個可以落地的計劃,它與實際的物質流真的聯系上了,而且也有實際的物質效益;其次,這里很奇怪,日本人沒有用經濟效益來衡量,但是,實際上經濟效益已經體現在具體的目標值里,比如資源循環率14%提升到17%,而且是10年時間(時間有限,沒有具體的去查計算依據),這顯然是經濟性的體現,而不是盲目的承諾100%回收利用。最后,肯定要感嘆這么多的數據,能夠搜集上來,平常扎實的工作是值得肯定的。相比較而言,我們的環境數據普查相形見絀。

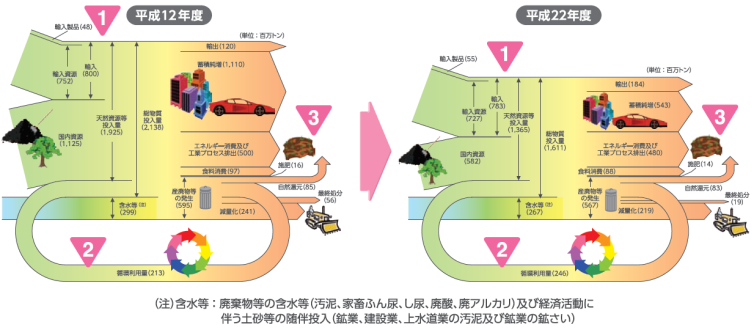

下圖是從2000年(平成12年)到2010年(平成22年)物質流的變化圖。這10年間,日本的物質流輸入端肯定是減少了,循環利用量提高了,貨物輸出增加,我們常說的囤貨減少了至少一半,在食品消耗減少的情況下,施肥(農田里散布的肥料)和自然還原(農業秸稈等直接土地利用、畜牧業的糞尿等處理后土地利用)減少了,但是工業的能源消耗和工業廢物排出量的減少不是很可觀。所以,這里開句玩笑話,不管是國家過日子還是平民百姓過日子,少屯東西,要不然屯著屯著就成廢物了。

上面簡單談了兩點,從國家層面談的兩點垃圾分類的前提:國家從整體上不僅要口頭準備,而且要全盤的實際行動準備,包括對全系統可能涉及的部門了解和通盤把握,而且要有詳實可靠的數據庫作為依托,這樣既可以實實在在的知道進步在哪里,還知道問題在哪里,到底我們能提高到什么樣的水平。

(作者:朱芬芬,郵箱:zhufenfen@ruc.edu.cn)

作者簡介:

朱芬芬:中國人民大學環境學院環境科學與工程系副教授,長期從事固體廢物處理處置與資源化技術的開發和研究。同濟大學環境學院本科、清華大學環境學院碩士,后到日本京都大學留學。近年來主要從事城市污泥資源化能源化利用技術的開發、焚燒飛灰資源化利用以及二次污染控制技術研究。

編輯:葉馨

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。