時間:2016-09-05 09:56

來源:中國固廢網

作者:李艷茹

在百度中搜索“黃小山”這個名字,出來的結果繽紛而混亂,他被一些人說成律師、北大高材生,又被另一些人說成環保專家、民意領袖,也有人灌水罵他騙子、叛徒。應該說,他是所有標簽稱號的辯證統一。

以“民間著名環保人士”的身份漂了五年,如今,黃小山被北控水務集團“收編”,擔任品牌總監。在北控任職的黃小山的顯著變化之一是將以往鮮艷夸張的服飾換成了“上班可以穿的襯衫”。公司特例批準,快及肩的半長頭發得以保留。他仍舊熱衷于將問題進行形而上的歸納:“垃圾問題,其實是個哲學問題。”

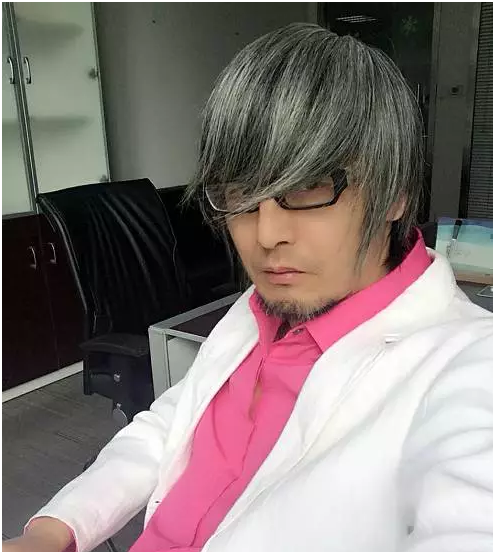

黃小山的典型裝扮:長發+粉色襯衣

從當年因反對阿蘇衛垃圾焚燒廠建設而一戰成名;到應邀參觀日本垃圾焚燒廠,轉而自己動手搭建“綠房子”;再到入駐北控,認真地進入了環保產業,很多人認為黃小山“變了”,從居民立場抽走了身,盡管沒有走向對立面,卻是走到了居民們不太愿意理會的、不具名的江湖里。

黃小山不太在意外界評價,但他認為自己的主張從來沒有變過。

鄰避是一堂入門課程

2009年,黃小山住在阿蘇衛附近的別墅區,聽到將建垃圾焚燒廠的消息后,與居民一起舉著“反建阿蘇衛,保衛北京城”的標語,表達激烈的對抗情緒。個性鮮明、言辭利落的黃小山成了這次鄰避運動的核心領袖。政府及時做出反應,派出北京市政市容委的多位負責人進行溝通。當時北京市政市容委總工程師王維平力挺垃圾焚燒,在網上被居民們戲稱作“王焚燒”。

在一次電視節目的錄制現場,王維平和黃小山偶然結識,聊得意外的投機。接下來的5天,在王維平的辦公室,兩人每天談到晚上11點。黃小山還將他請到自己的小區,把周圍居民叫去,一起溝通。過后,王維平給政府提出一個建議,組織市民或者媒體到國外去看看,讓他們更多地了解焚燒技術。政府采納了這個建議,黃小山成了受邀的反焚燒居民代表。

日本的垃圾焚燒廠讓黃小山感到震撼。焚燒廠蓋得像5A級寫字樓,參觀者進門要更換拖鞋,怕污染了的焚燒廠環境。第一次進焚燒廠的時候,王維平問黃小山,你來過焚燒廠嗎?黃小山說,有生第一次。王維平又問:“那這幾年來,你反對的是什么呢?”黃小山答:“我要是住在這個焚燒廠邊上,肯定不反對。”

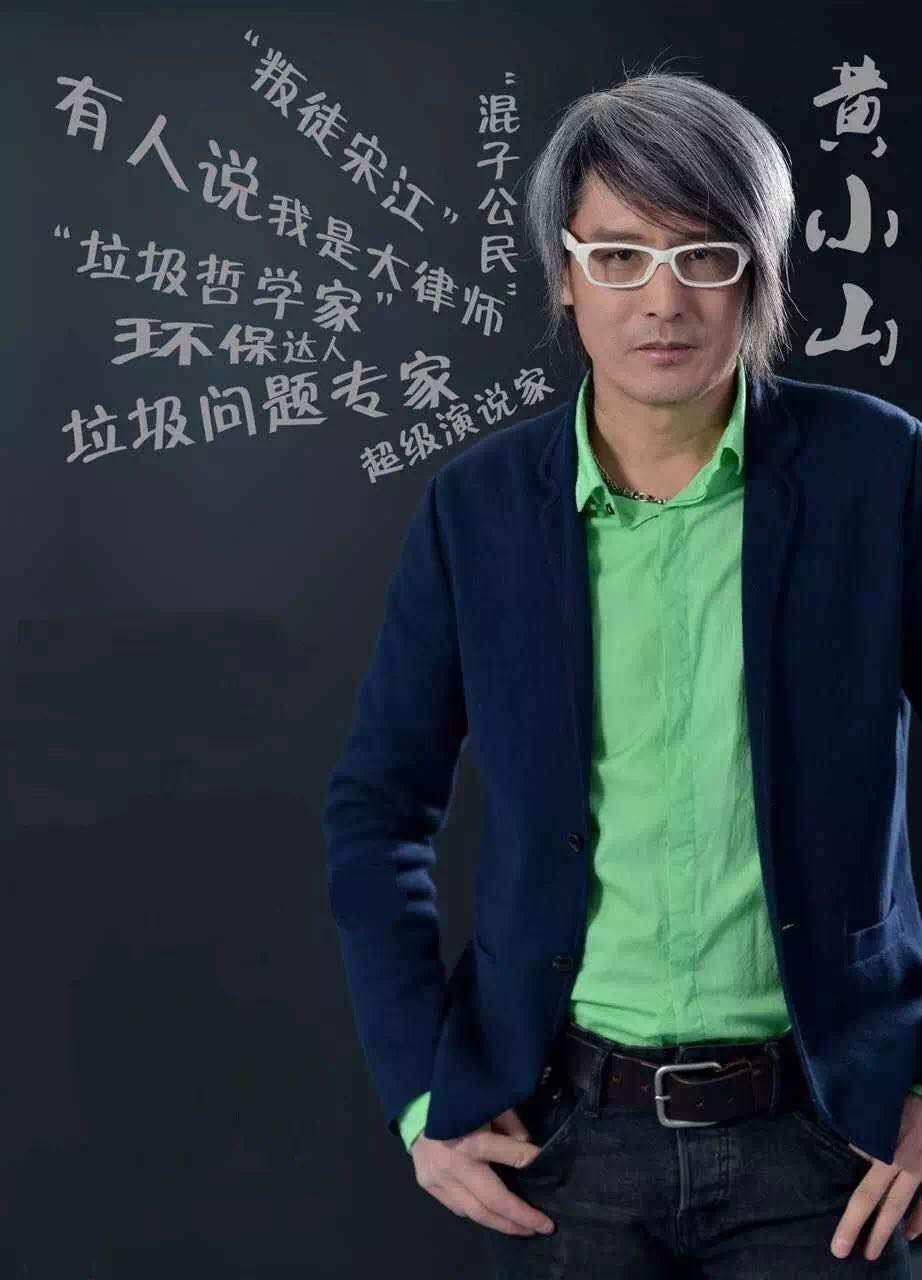

王維平與黃小山

日本之行讓黃小山開始探究居民需要反對的是什么。雖然當時阿蘇衛沒能建起來,但黃小山的目的已經不是“不許在我們邊上建”,而是想尋找一種最佳解決方法。

一個怪誕的常識

在參觀日本一家垃圾焚燒廠時,黃小山故作老成地問道:“你們的滲濾液怎么處理?”那邊的工作人員很震驚:“啥?”“滲濾液。”“我們是垃圾焚燒廠,怎么會有滲濾液?”工作人員的反問讓黃小山的臉刷一下變紅。日本垃圾焚燒廠的進料從不堆積發酵,都是當天送到當天進爐焚燒,環節緊湊順暢,根本無需考慮垃圾滲濾液。而在中國,由于混合垃圾熱值不夠,必須經過發酵瀝水才能進爐焚燒,滲濾液處理是不得已多出的一道工序,是垃圾焚燒工藝中的生硬外掛。

由此,黃小山開始警惕那些看起來理所當然的東西,提醒自己不要輕易被共識浸染滲透。

“在中國的垃圾焚燒廠,滲濾液處理設施是標配。我們還在探討怎么做滲濾液收集池,用什么樣的工藝處理它,濃縮液怎么辦……這些分明是怪誕的,就像我們一直在討論怎么在廚房灶臺旁邊建一個好看好用的馬桶,還振振有詞地介紹,有了這個馬桶,廚師就可以一邊拉屎一邊炒菜了!”

兩千多年前,東郭子問,道惡乎在?莊子給的答案是“無所不在。在螻蟻、在稊稗、在屎溺。”黃小山的垃圾哲學亦是常以屎溺作比,令人哄然失笑,卻是有理有據。

從日本回來后,黃小山進入了一種亢奮的精神狀態。他從二噁英等末端排放問題中跳脫出來,用文科生的思維看待這個重要又擰巴的垃圾處理難題。

垃圾不分類 堅決不焚燒

“回來后看了很多書,黑格爾、尼采、弗洛伊德,都是哲學書。那幾年看的書比我大學四年看的都多。當時覺得自己可以從邏輯上把問題理順了,大徹大悟地去解決一個社會問題。”

文科生黃小山的分析結果是,國內垃圾處理邏輯混亂不清,導致后續環節難以進行。“垃圾是誰創造的?是老百姓。老百姓產生了垃圾,對城市造成了污染,應當為扔垃圾的行為付費。然后下面環節才好進行。垃圾的分類以及減量化,填埋還是焚燒,這些問題才能夠繼續討論。”

因而黃小山最討厭的觀點便是“垃圾是放錯地方的資源”。提到這句幾成共識的口號,黃小山就忿忿不已:“垃圾就是垃圾,最多算是放錯地方的廢物。什么都是資源,那屎也是放錯地方的資源啦?!”他認為,這句口號讓垃圾處理的整個邏輯都亂了。垃圾成了資源,那民眾扔垃圾就成了輸出資源了,還怎么讓污染者承擔污染責任,怎么配合垃圾分類? “垃圾圍城不單是擺在政府面前的問題,也是百姓必須面對的問題。政府大包大攬的態度讓民眾對于扔垃圾不再有愧疚之心,反而增長了占小便宜的心理。”

類似的問題還有很多。作為城市基建設施,垃圾焚燒廠為什么要由逐利性質的企業建設運營?項目質量本應是政府信用級別,降為企業信用,垃圾處理成本單價一降再降,民眾恐慌的產生便是再自然不過的應激反應。在這些先決條件下,政府要求國內垃圾焚燒廠的排放標準與歐盟、與日本相同,國外幾百美元處理的垃圾,要求國內20元人民幣達到同樣效果,仔細想來便覺匪夷所思。

“都是政府被民意綁架的結果。”黃小山總結道。民眾反抗情緒高漲,就用堅決承諾的態度讓其放心,好讓焚燒項目一口氣通過環評,如期上馬。

“在不考慮背景條件的前提下,盲目向國際標準靠攏是危險的。三聚氰胺奶粉就是這么產生的,國內奶粉標準規定蛋白質含量要高于國際標準1-2個百分點,企業為了產品達標怎么辦?加了三聚氰胺就提高蛋白質檢測數值了。這多可怕。”

在黃小山看來,生活垃圾無疑需要居民付費,自覺分類并減量,收取的費用補貼垃圾項目財政,由政府建設垃圾處理基礎設施,穩定后可以考慮委托給企業運營。這樣,邏輯便理順了。

而在距離理想體系十萬里地的現實中,黃小山認為,切口在于垃圾分類。垃圾一旦經過分類,是焚燒、填埋還是回收都好商量,垃圾山與二噁英的問題也就都到了可控的范圍內;垃圾分類切實推開后,達到最終模式剩下的路程也便有跡可循了。思考良久,黃小山亮出“垃圾不分類,堅決不焚燒”的態度。

綠房子與垃圾分類實踐

那段時間的黃小山思維活躍,精力無窮,保有北大人的理想化特質,相信完美的垃圾處理模式終將會實現。他不介意將革命理想分步驟實施,先從不那么有吸引力的細枝末節做起。

黃小山時常提起在日本看到垃圾分類時的驚奇體驗:垃圾袋需要高價購買,其他品種的塑料袋一律無效;每個家庭有垃圾日歷,定時定點扔特定種類的垃圾;道路上找不到垃圾桶,揣著一個香蕉皮需要回到家里才能扔掉。黃小山向往這樣秩序成果,但也不期待能夠一夜之間達到,而是提出一個折中方案:“搞不好垃圾分類,就先做分類垃圾。”

他解釋這兩個顛來倒去的名詞:“第一責任人,也就是居民,自發進行分類,才叫垃圾分類。都放一起扔了,混在一起后再分揀開,那是分類垃圾。”他退而求其次,構想在社區中搭建一所“綠房子”,通過對社區垃圾的分揀、脫水,實現垃圾的預處理,為企業和政府提供可借鑒可參考的新模式,并在政府的支持下得到推廣。

“從明天起,做一個特二的人,關心剩飯、剩菜和垃圾袋。我有一所房子,綠色的房子,面朝大海,春暖花開。”當時的黃小山在微博上這么介紹自己。

綠房子很快搭建了起來。簡單來說,就是在社區內的一個垃圾分類站。把居民從家里帶出來的垃圾進行二次分類,把可回收的分出來賣掉。同時把干濕垃圾分開,濕的廚余垃圾脫水、打碎,最后完全沒有利用價值的垃圾進入北京市垃圾運輸系統,去往填埋場和焚燒廠。經過“綠房子”處理以后,進入運輸系統的垃圾會大大減量。黃小山想象,如果北京的小區里都是“綠房子”,那么垃圾運輸車可以直接跟所有“綠房子”對接,將民眾的垃圾分類門檻降到最低。

“在老百姓不能去做垃圾分類之前,我先來做。”綠房子的構想中包含了黃小山心里一抹難以言說的英雄主義。而這個看似頗具可操作性的分類方案在實施中也是困境不斷:綠房子玻璃被砸過幾次,常有小區居民當面指著黃小山的鼻子罵,甚至定制的垃圾桶都被偷過。試點一年,綠房子踉蹌前行,卻積累了大量小區生活垃圾的真切數據,垃圾袋數、廚余總量、殘渣總量、脫水總量……一回,柴靜來到綠房子,問黃小山:“綠房子的造型像什么?”黃小山脫口而出:“像教堂。”柴靜頓時流淚,黃小山一看,也跟著哭了。

綠房子中的垃圾分選

綠房子試點積累了大量的實踐經驗與數據素材,在這一點上,綠房子達到了預期目標。而從推進、落地到運轉的過程,讓黃小山的理想化逐漸頹然。在此過程中,政府給予了大量支持,而黃小山心中的“第一責任人”——居民,卻表現麻木。 “那個試點小區還是別墅區,里面都是社會上的高精尖人才,照樣覺得這個事情煩,照樣指著我罵。”

試點經驗讓黃小山了解到了民眾生活慣性的巨大,他得出結論:垃圾分類在中國50年內無解。

環保斗士的又一重修煉

黃小山常被一些媒體稱作“環保斗士”,不僅因為他頗具侵略性的外型、言談,還兼有熱烈而持續的探究精神。盡管他認定自己將會是“烈士”,看不到天下大同的一天,但仍想做些什么去推動下。

綠房子過后,黃小山有些受傷,卻也沒有裹足不前。他腦子里的“垃圾哲學”還在翻滾呼嘯,關于落地的舉措也開始迭代更新。在綠房子試點后,一些企業、機構找到黃小山談合作,而這時他開始思考綠房子還未展現出的內在價值。“那時候,我忽然意識到,綠房子特別適合與互聯網結合起來,至于怎么結合才能最大發揮效益,當時腦子里的規劃還沒有完全清晰,所以拒絕了一些合作意向。”

現在的“黃小山式垃圾哲學”骨架沒變,但更加圓融。再看鄰避運動,黃小山的態度愈更加清楚直白:“鄰避根本不是環保意識層面的問題,也不是政治層面的問題,更不是法治層面的問題,而是一個普普通通的心理層面問題。誰愿意與垃圾場為鄰?誰愿意與火葬場、停尸房、公共廁所為鄰?但這些公共設施對社會來說又是剛需,總有少數倒霉人要做出犧牲。但誰也沒有權力強制地讓一部分人,哪怕是一小撮人,為所謂的公共利益做出心甘情愿的犧牲。所以,唯一的解決方法,就是經濟補償,用經濟利益來撫平心靈的創傷。”

去年,黃小山接到北控水務拋出的橄欖枝,有些驚喜地加入了北控,還專門在第一天上班時候系了一條大紅色的領帶。這些年持續關注垃圾問題,讓黃小山意識到,這個龐大的系統工程不是靠靈感和理想就能解決的小事。加入北控后,原先自由飄忽的理念有了落地的抓手,也便有了利用企業行為層面踐行理想的可能。

獨行快,眾行遠。再次出發的黃小山會走到哪兒,仍值得期待。

編輯:成苗苗

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。