時間: 2018-04-28 13:19

來源: 中國水網

作者: 湯明旺

今天,財政部發布《關于進一步加強政府和社會資本合作(PPP)示范項目 規范管理的通知》(財金〔2018〕54號)(以下簡稱“54號文”)。文件指出,共有173個項目存在問題,該文件將對PP項目帶來哪些影響?什么樣的項目會遭遇退庫風險?E20研究院嘗試分析。

一、173個示范項目分類處置

對核查存在問題的173個示范項目分類進行處置。具體分為三類:

(1)調出示范并清理出庫。將不再繼續采用PPP模式實施的包頭市立體交通綜合樞紐及綜合旅游公路等30個項目,調出示范項目名單,并清退出全國PPP綜合信息平臺項目庫。

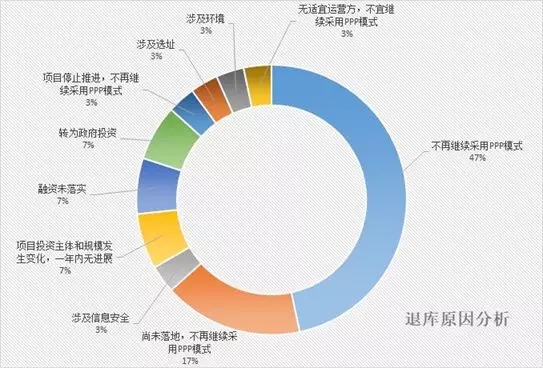

根據山西萬方建設工程項目管理咨詢有限公司提供的分析圖片,退庫原因總體上“不再采用PPP模式”的占47%,“尚未落地、不再繼續采取PPP模式的”占17%,此外還包括“融資未落實”(7%)、“項目投資主體和規模發生變化,一年內無進展”等原因。

圖片來源:山西萬方建設工程項目管理咨詢有限公司整理繪制。

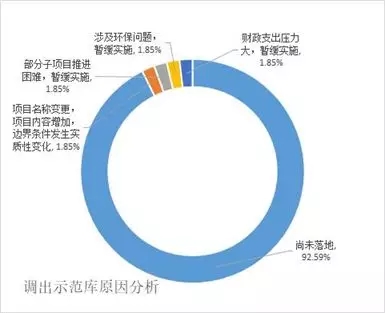

(2)調出示范但保留在庫。將尚未完成社會資本方采購或項目實施發生重大變化的北京市豐臺區河西第三水廠等54個項目,調出示范項目名單,保留在項目庫,繼續采用PPP模式實施。調出示范的原因中,“尚未落地”占92.6%,其他則包括“財政支出壓力大”“涉及環保問題”“部分子項目推進困難”“項目名稱、內容及邊界條件發生實質性變化”等。

圖片來源:山西萬方建設工程項目管理咨詢有限公司整理繪制

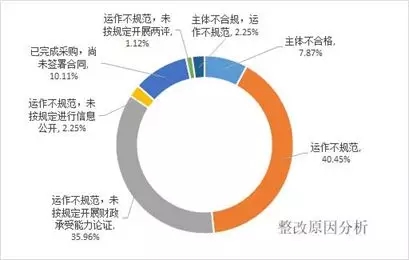

(3)保留示范但限期整改。對于運作模式不規范、采購程序不嚴謹、簽約主體存在瑕疵的89個項目,請有關省級財政部門會同有關方面抓緊督促整改,于6月底前完成。逾期仍不符合相關要求的,調出示范項目名單或清退出項目庫。整改原因中,“運作不規范”占82%,其中“未按規定開展財政承受能力輪漲”占36%、“主體不合規”7.9%、“未按規定進行信息公開”2.25%。其他整個原因則是“已完成采購,尚未簽署合同”占10%、主體不合格占7.87%。

圖片來源:山西萬方建設工程項目管理咨詢有限公司整理繪制

二、退庫處置方式得到明確

54號文還對包括加強項目規范管理、切實強化信息公開、建立健全長效管理機制等做了明確的規定。

其中,該文對業界普遍關注的“退庫項目后續處置”問題給出了具體的安排:對于尚未啟動采購程序的項目,調整完善后擬再次采用PPP模式實施的,應當充分做好前期論證,按規定辦理入庫手續;無法繼續采用PPP模式實施的,應當終止實施或采取其他合規方式繼續推進。對于已進入采購程序或已落地實施的項目,應當針對核查發現的問題進行整改,做到合法合規;終止實施的,應當依據法律法規和合同約定,通過友好協商或法律救濟途徑妥善解決,切實維護各方合法權益。

三、項目進一步規范管理

“引以為戒,加強項目規范管理”則是對所有PPP項目提出了更具體的要求。

具體來說,包括一系列“不得”:

1. 不得突破10%紅線新上項目,不得出現“先上車、后補票”、專家意見缺失或造假、測算依據不統一、數據口徑不一致、僅測算單個項目支出責任等現象;

2. 不得設置明顯不合理的準入門檻或所有制歧視條款,不得未經采購程序直接指定第三方代持社會資本方股份;

3. 國有企業或地方政府融資平臺公司不得代表政府方簽署PPP項目合同,地方政府融資平臺公司不得作為社會資本方;

4. 合同中不得約定由政府方或其指定主體回購社會資本投資本金,不得弱化或免除社會資本的投資建設運營責任,不得向社會資本承諾最低投資回報或提供收益差額補足,不得約定將項目運營責任返包給政府方出資代表承擔或另行指定社會資本方以外的第三方承擔;

5. 不得以債務性資金充當項目資本金,政府不得為社會資本或項目公司融資提供任何形式的擔保。

四、專家對54號文的點評與建議

對于54號文的出臺,北京清控偉仕咨詢有限公司總經理劉世堅認為,(1)方向正確,不回避問題,把對的事情做起來最要緊,效果不必苛求完美;(2)動態管理,有進有出,是項目庫,包括專家庫的應有之義,需要持之以恒;(3)規范管理和信息公開,值得反復強調,但往后也許還需執行細則推動;(4)長效管理機制值得重點關注,這是PPP管理體制演化的新動向。如果行之有效,可能會進一步強化財政系統對相關領域內項目的主導權。劉世堅建議,通過高位階立法或地方相關制度環境建設,盡快形成跨部門協調機制,緩解一直以來的部際協調困局。

鄭州大學產業技術創新研究院PPP研究中心副主任楊小波從PPP“兩評一案”及PPP合同等角度提出了自己的看法。他認為,現在不少PPP項目的實施方案中風險分配環節不受重視,很多流于形式,沒有針對項目的特點進行量身定制。更重要的是沒有站在公允的角度為政府和社會資本兩方考慮,將風險過多讓其中一方承擔,且沒有考慮到風險分配與后續的調價機制掛鉤等問題,為項目真正落地執行埋下隱患。

關于“不得約定將項目運營責任返包給政府方出資代表承擔或另行指定社會資本方以外的第三方承擔”,楊小波指出此種情形的確應該加以規范,尤其是不能通過補充協議等方式返包給政府方機構進行運營。實操中,不少PPP項目在采購文件中要求潛在社會資本方(或聯合體)需要具備融資、建設、運營等能力,而在合同體條款安排上又提到項目公司可以將部分或者全部運營工作委托給第三方機構。特別是之前很多PPP項目的社會資本方多為施工企業,不懂運營或者不想運營,于是就順水推舟將運營外包,在某些領域也出現政府主動要求項目公司把運營委托給自己下屬的公司進行運營的情形。這種操作方式下,社會資本“重建設、輕運營”得到變相激勵,而實施機構在PPP項目運營進行績效考核時也很容易“睜一只眼閉一只眼”,提高公共服務供給效率和供給質量的目的必然要打折扣。

編輯: 趙凡

畢馬威企業咨詢(中國)基礎設施投融資咨詢經理