|

中華人民和國國家標準

泵 站 設 計 規 范

Design code for pumping station

GB/T 50265-97

主編部門:中華人民共和國水利部

批準部門:中華人民共和國建設部

施行日期:1997年9月1日1997年9月1日 | 關于發布國家標準《泵站設計規范》的通知

建標[1997]134號 根據國家計委計綜[1986]2630號文和建設部建標[1991]727號文的要求,由水利部會同有關部門共同制訂的《泵站設計規范》,已經有關部門會審。現批準《泵站設計規范》GB/T 50265-97為推薦性國家標準,自1997年9月1日起施行。

本規范由水利部負責管理,具體解釋等工作由北京水利水電管理干部學院負責,出版發行由建設部標準定額研究所負責組織。

中華人民共和國建設部

一九九七年六月二日

|

| 1 總則 | 8.2 纜車式泵站 | 10.12 自動控制和信號系統 | | 2 泵站等級劃分 | 8.3 浮船式泵站 | 10.13 測量表計裝置 | | 3 泵站主要設計參數 | 8.4 潛沒式泵站 | 10.14 操作電源 | | 3.1 防洪標準 | 9 水力機械及輔助設備 | 10.15 通信 | | 3.2 設計流量 | 9.1 主泵 | 10.16 電氣試驗設備 | | 3.3 特征水位 | 9.2 進水管道及泵房內出水 | 11 閘門、攔污柵及啟閉設備 | | 3.4 特征揚程 | 9.3 泵站水錘及其防護 | 11.1 一般規定 | | 4 站址選擇 | 9.4 真空、充水系統 | 11.2 攔污柵及清污機 | | 4.1 一般規定 | 9.5 排水系統 | 11.3 拍門及快速閘門 | | 4.2 不同類型泵站站址選擇 | 9.6 供水系統 | 11.4 啟閉機 | | 5 總體布置 | 9.7 壓縮空氣系統 | 12 工程觀測及水力監測系統設計 | | 5.1 一般規定 | 9.8 供油系統 | 12.1 工程觀測 | | 5.2 泵站布置型式 | 9.9 起重設備及機修設備 | 12.2 水力監測系統 | | 6 泵房設計 | 9.10 通風與采暖 | 附錄A 泵房穩定分析有關數據 | | 6.1 泵房布置 | 9.11 水力機械設備布置 | 附錄B 泵房地基計算及處理 | | 6.2 防滲排水布置 | 10 電氣設計 | B.1 泵房地基允許承載力 | | 6.3 穩定分析 | 10.1 供電系統 | B.2 常用地基處理方法 | | 6.4 地基計算及處理 | 10.2 電氣主接線 | 附錄C 鎮墩穩定計算 | | 6.5 主要結構計算 | 10.3 主電動機及主要電氣設備選擇 | 附錄D 主變壓器容量計算與校驗 | | 7 進、出水建筑物設計 | 10.4 無功功率補償 | 附錄E 站用變壓器容量的選擇 | | 7.1 引渠 | 10.5 機組起動 | 附錄F 電氣試驗設備配置 | | 7.2 前池及進水池 | 10.6 站用電 | 附錄G 自由式拍門開啟角近似計算 | | 7.3 進、出水流道 | 10.7 屋內外主要電氣設備布置及電纜敷設 | 附錄H 自由式拍門停泵閉門撞擊力近似計算 | | 7.4 出水管道 | 10.8 電氣設備的防火 | 附錄J 快速閘門停泵閉門撞擊力近似計算 | | 7.5 出水池及壓力水箱 | 10.9 過電壓保護及接地裝置 | 附錄K 本規范用詞說明 | | 8 其它型式泵站設計 | 10.10 照明 | 附加說明 | | 8.1 豎井式泵站 | 10.11 繼電保護及安全自動裝置 | |

1 總 則

1.0.1 為統一泵站設計標準,保證泵站設計質量,使泵站工程技術先進、安全可靠、經濟合量、運行管理方便,制定本規范。

1.0.2 本規范適用于新建、擴建或改建的大、中型灌溉、排水及工業、城鎮供水泵站的設計。

1.0.3 泵站設計應廣泛搜集和整理基本資料。基本資料應經過分析鑒事實上,準確可靠,滿足設計要求。

1.0.4 泵站設計應吸取實踐經驗,進行必要的科學實驗,節省能源,積極采用新技術、新材料、新設備和新工藝。

1.0.5 泵站設計除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關標準、規范的規定。

2 泵站等級劃分

2.0.1 泵站的規模,應根據流域或地區規劃所規定的任務,以近期目標為主,并考慮遠景發展要求,綜合分析確定。

2.0.2 灌溉、排水泵站應根據裝機流量與裝機功率分等,其等別應按表2.0.2確定。 灌溉、排水泵站分等指標 表2.0.2 | 泵站等別 | 泵站規模 | 分 等 指 標 | | 裝機流量(m3/s) | 裝機功率(104kW) | | Ⅰ | 大(1)型 | ≥200 | ≥3 | | Ⅱ | 小(2)型 | 200~50 | 3~1 | | Ⅲ | 中型 | 50~10 | 1~0.1 | | Ⅳ | 小(1)型 | 10~2 | 0.1~0.01 | | Ⅴ | 小(2)型 | <2 | <0.01 | 注:(1)裝機流量、裝機功率系指單站指標,且包括備用機組在內;

(2)由多級或多座泵站聯合組成的泵站工程的等別,可按其整個系統的分等指標確定;

(3)當泵站按分等指標分離兩個不同等別時,應以其中的高等別為準。 2.0.3 對工業、城鎮供水泵站等別的劃分,應根據供水對象、供水規模和重量性確定。

2.0.4 直接擋洪的堤身式泵站,其等別應不低于防洪堤的工程等別。

2.0.5 泵站建筑物應根據泵站所屬等別及其在泵站中的作用和重要性分級,其級別應按表2.0.5確定。

泵站建筑物級別劃分 表2.0.5 | 泵站等別 | 永久性建筑物級別 | 臨時性建筑物級別 | | 主要建筑物 | 次要建筑物 | | Ⅰ | 1 | 3 | 4 | | Ⅱ | 2 | 3 | 4 | | Ⅲ | 3 | 4 | 5 | | Ⅳ | 4 | 5 | 5 | | Ⅴ | 5 | 5 | - | 注:(1)永久性建筑物系指泵站運行期間使用的建筑物,根據其重要性分為主要建筑物和次要建筑物。主要建筑物系指失事后造成災害或嚴重影響泵站使用的建筑物,如泵房,進水閘,引渠,進、出水池,出水管道和變電設施等;次要建筑物系指失事后不致造成災害或對泵站使用影響不大并易于修復的建筑物,如擋土墻、導水墻和護岸等。

(2)臨時性建筑物系指泵站施工期間使用的建筑物,如導流建筑物、施工圍堰等。 2.0.6 對位置特別重要的泵站,其主要建筑物失事后將造成重大損失,或站址地質條件特別復雜,或采用實踐經驗較少的新型結構者,經過論證后可提高其級別。

3 泵站主要設計參數

3.1 防洪標準

3.1.1 泵站建筑物防洪標準應按表3.1.1確定。 泵站建筑物防洪標準 表3.1.1 泵站建筑物

級別 | 洪水重現期(年) | | 設 計 | 校 核 | | 1 | 100 | 300 | | 2 | 50 | 200 | | 3 | 30 | 100 | | 4 | 20 | 50 | | 5 | 10 | 20 | 注:修建在河流、湖泊或平原水庫邊的堤身式泵站,其建筑物防洪標準不應低于堤壩現有防洪標準。

3.1.2 對于受潮汐影響的泵站,其擋潮水位的重現期應根據工程等級,結合歷史最高潮水位,按表3.1.1規定的設計標準確定。

3.2 設計流量

3.2.1 灌溉泵站設計流量應根據設計灌水率、灌溉面積、渠系水利用系數及灌區內調蓄容積等綜合分析計算確定。

3.2.2 排水泵站排澇設計流量及其過程線,可根據排澇標準、排澇方式、排澇面積及調蓄容積等綜合分析計算確定。

排水泵站排漬設計流量可根據地下水排水模數與排水面積計算確定。

3.2.3 供水泵站設計流量應根據供水對象的用水量標準確定。

3.3 特征水位

3.3.1 灌溉泵站進水池水位應按下列規定采用:

3.3.1.1 防洪水位:按本規范3.1.1的規定確定。

3.3.1.2 設計水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取歷年灌溉期水源保證率為85%~95%的日平均或旬平均水位:從渠道取水時,取渠道通過設計流量時的水位。

3.3.1.3 最高運行水位:從河流、湖泊取水時,取重現期5~10年一遇洪水的日平均水位;從庫取水時,根據水庫調蓄性能論證確定;從渠道取水時,取渠道通過加大流量時的水位。

3.3.1.4 最低運行水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取歷年灌溉期水源保證率為95%~97%的最低日平均水位;從渠道取水時,取渠道通過單泵流量時的水位。

受潮汐影響的泵站,其最低運行水位取歷年灌溉期水源保證率為95%~97%的日最低潮水位。

3.3.1.5 平均水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取灌溉期多年日平均水位;從渠道取水時,取渠道通過平均流量時的水位。

3.3.1.6 上述水位均應扣除從取水口至進水池的水力損失。從河床不穩定的河道取水時,尚應考慮河床變化的影響,方可作為進水池相應特征水位。

3.3.2 灌溉泵站出水池水位應按下列規定采用:

3.3.2.1 最高水位:當出水池接輸水河道時,取輸水河道的校核洪水位;當出水池接輸水渠道時,取與泵站最大流量相應的水位。

3.3.2.2 設計水位:取按灌溉設計流量和灌區控制高程的要求推算到出水池的水位。

3.3.2.3 最高運行水位:取與泵站加大流量相應的水位。

3.3.2.4 最低運行水位:取與泵站單泵流量相應的水位;有通航要求的輸水河道,取最低通航水位。

3.3.2.5 平均水位:取灌溉期多年日平均水位。

3.3.3 排水泵站進水池水位應按下列規定采用:

3.3.3.1 最高水位:取排水區建站后重現期10~20年一遇的內澇水位。

3.3.3.2 設計水位:取由排水區設計排澇水位推算到站前的水位;對有集中調蓄區或與內排站聯合運行的泵站,取由調蓄區設計水位或內排出站出水池設計水位推算到站前的水位。

3.3.3.3 最高運行水位:取按排水區允許最高澇水位的要求推算到站前的水位;對有集中調蓄區或與內排站聯合運行的泵站,取由調蓄區最高調蓄水位或內排站出水池最高運行水位推算到站前的水位。

3.3.3.4 最低運行水位:取按降低地下水埋深或調蓄區允許最低水位的要求推算到站前的水位。

3.3.3.5 平均水位:取與設計水位相同的水位。

3.3.4 排水泵站出水池水位應按下列規定采用:

3.3.4.1 防洪水位:按本規范表3.1.1的規定確定。

3.3.4.2 設計水痊:取承泄區重現期5~10年一遇洪水的3~5日平均水位。

當承泄區為感潮河段時,取重現期5~10年一遇的3~5日平均潮水位。

對特別重要的排水泵站,可適當提高排澇標準。

3.3.4.3 最高運行水位:當承泄區水位變化幅度較小,水泵在設計洪水位能正常運行時,取設計洪水位。當承泄區水位變化幅度較大時,取重現期10~20年一遇洪水的3~5日平均水位。

當承泄區為感潮河段時,取重現期10~20年一遇的3~5日平均潮水位。

對特別重要的排水泵站,可適當提高排澇標準。

3.3.4.4 最低運行水位:取承泄區歷年排水期最低水位或最低潮水位的平均值。

3.3.4.5 平均水位:取承泄區排水期多年日平均水位或多年日平均潮水位。

3.3.5 供水泵站進水池水位應按下列規定采用:

3.3.5.1 防洪水位:按本規范表3.1.1的規定確定。

3.3.5.2 設計水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取水源保證率為95%~97%的日平均或旬平均水位;從渠道取水時,取渠道通過設計流量時的水位。

3.3.5.3 最高運行水位:從河流、湖泊取水時,取重現期10~20年一遇洪水的日平均水位;從水庫取水時,根據水庫調蓄性能論證確定;從渠道取水時,取渠道通過加大流量時的水位。

3.3.5.4 最低運行水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取水源保證率為97%~99%的最低日平均水位;從渠道取水時,取渠道通過單泵流量時的水位。

3.3.5.5 平均水位:從河流、湖泊或水庫取水時,取多年日平均水位;從渠道取水時,取渠道通過平均流量時的水位。

3.3.5.6 上述水位均應扣除從取水口至進水池的水力損失。從河床不穩定的河道取水時,尚應考慮河床變化的影響,方可作為進水池相應特征水位。

3.3.6 供水泵站出水池水位應按下列規定采用:

3.3.6.1 最高水位:取輸水渠道的校核水位。

3.3.6.2 設計水位:取與泵站設計流量相應的水位。

3.3.6.3 最高運行水位:取與泵站加大流量相應的水位。

3.3.6.4 最低運行水位:取與泵站單泵流量相應的水位。

3.3.6.5 平均水位:取輸水渠道通過平均流量時的水位。

3.3.7 灌排結合泵站的特征水位,可根據本規范3.3.1~3.3.4的規定進行綜合分析確定。

3.4 特征揚程

3.4.1 設計揚程:應按泵站進、出水池設計水位差,并計入水力損失確定。

在設計揚程下,應滿足泵站設計流量要求。

3.4.2 平均揚程:可按(3.4.2)式計算加權平均凈揚程,并計入水力損失確定;或按泵站進、出水池平均水位差,并計入水力損失確定。

H=ΣHiQiti/ΣQiti (3.4.2)

式中 H——加權平均凈揚程(m);

Hi——第i時段泵站進、出水池運行水位差(m);

Qi——第i時段泵站提水流量(m3/s);

ti——第i時段歷時(d)。

在平均揚程下,水泵應在高效區工作。

3.4.3 最高揚程:應按泵站出水池最高運行水位與進水池最低運行水位之差,并計入水力損失確定。

3.4.4 最低揚程:應按泵站進水池最高運行水位與出水池最低運行水位之差,并計入水力損失確定。

4 站址選擇

4.1 一般規定

4.1.1 泵站站址應根據流域(地區)治理或城鎮建設的總體規劃、泵站規模、運行特點和綜合利用要求,考慮地形、地質、水源或承泄區、電源、樞紐布置、對外交通、占地、拆遷、施工、管理等因素以及擴建的可能性,經技術經濟比較選定。

4.1.2 山丘區泵站站址宜選擇在地形開闊、岸坡適宜、有利于工程布置的地點。

4.1.3 泵站站址宜選擇在巖土堅實、抗滲性能良好的天然地基上,不應設在大的和活動性的斷裂構造帶以及其它不良地質地段。

選擇站址時,如遇淤泥、流沙、濕陷性黃土、膨脹土等地基,應慎重研究確定基礎類型和地基處理措施。

4.2 不同類型泵站站址選擇

4.2.1 由河流、湖泊、渠道取水的灌溉泵站,其站址應選擇在有利于控制提水灌溉范圍,使輸水系統布置比較經濟的地點。

灌溉泵站取水口應選擇在主流穩定靠岸,能保證引水,有利于防洪、防沙、防冰及防污的河段;否則,應采取相應的措施。由潮汐河道取水的灌溉泵站取水口,還應符合淡水水源充沛、水質適宜灌溉的要求。

4.2.2 直接從水庫取水的灌溉泵站,其站址應根據灌區與水庫的相對位置和水庫水位變化情況,研究論證庫區或壩后取水的技術可靠性和經濟合理性,選擇在岸坡穩定、靠近灌區、取水方便、少受泥沙淤積影響的地點。

4.2.3 排水泵站站址應選擇在排水區地勢低洼、能匯集排水區澇水,且靠近承泄區的地點。

排水泵站出水口不宜設在迎溜、岸崩或淤積嚴重的河段。

4.2.4 灌排結合泵站站址,應根據有利于外水內引和內水外排,灌溉水源水質不被污染和不致引起或加重土壤鹽漬化,并兼顧灌排渠系的合理布置等要求,經濟合比較選定。

4.2.5 供水泵站站址應選擇在城鎮、工礦區上游,河床穩定、水源可靠、水質良好、取水方便的河段。

4.2.6 梯級泵站站址應根據總功率最小的原則,結合各站站址地形、地質條件,經濟合比較選定。

5 總體布置

5.1 一般規定

5.1.1 泵站的總體布置應根據站址的地形、地質、水流、泥沙、供電、環境等條件,結合整個水利樞紐或供水系統布局,綜合利用要求,機組型式等,做到布置合理,有利施工,運行安全,管理方便,少占耕地,美觀協調。

5.1.2 泵站的總體布置應包括泵房,進、出水建筑物,專用變電站,其它樞紐建筑物和工程管理用房、職工住房,內外交通、通信、以及其它維護管理設施的布置。

5.1.3 站區布置應滿足防火安全、衛生防護和環境綠化等要求,泵房附近和職工生活區宜列為綠化重點地段。

5.1.4 泵站室外專用變電站應靠近輔機房布置,宜與安裝檢修間同一高程,并應滿足變電設備的安裝檢修、運輸通道、進線出線、防火防爆等要求。

5.1.5 站區內交通布置應滿足機電設備運輸、運行人員上下班方便的要求,并應延伸至輔機房和安裝檢修間門前。道路的最大縱坡應符合國家現行標準《公路工程技術標準》的規定。

5.1.6 具有泄洪任務的水利樞紐,泵房與泄洪建筑物之間應有分隔設施;具有通航任務的水利樞紐,泵房與通航建筑物之間應有足夠的安全距離及安全設施。

5.1.7 對于建造在污物、雜草較多的河流上的泵站,應設置專用的攔污、清污設施,其位置宜設在引渠末端或前池入口處。站內交通橋宜結合攔污柵設置。

5.1.8 當泵站進水引渠或出水干渠與鐵路、公路干道交叉時,泵站進、出水池與鐵路橋、公路橋之間的距離不宜小于100m。

5.1.9 對于水流條件復雜的大型泵站樞紐布置,應通過水工整體模型試驗論證。

5.2 泵站布置型式

5.2.1 由河流取水的灌溉泵站,當河道岸邊坡度較緩時,宜采用引水式布置,并應在引渠渠首設進水閘;當河道岸邊坡度較陡時,宜采用岸邊式布置,其進水建筑前前緣宜與岸邊齊平或稍向水源凸出。

由渠道取水的灌溉泵站,宜在渠道取水口下游側設節制閘。

由湖泊取水的灌溉泵站,可根據湖泊岸邊地形、水位變化幅度等,采用引水式或岸邊式布置。

由水庫取水的灌溉泵站,可根據水庫岸邊地形、水位變化幅度及農作物對水溫要求等,采用豎井式(干室型)、纜車式、浮船式或潛沒式泵房布置。

5.2.2 在具有部分自排條件的地點建排水泵站,泵站宜與排水閘合建;當建站地點已建有排水閘時,排水泵站宜與排水閘分建。排水泵站宜采用正向進水和正向出水的方式。

5.2.3 灌排結合泵站,當水位變化幅度不大或揚程較低時,可采用雙向流道的泵房布置型式;當水位變化幅度較大或揚程較高時,可采用單向流道的泵房布置型式,另建配套涵閘,但配套涵閘與泵站之間應有適當的距離,其過流能力應與泵站機組抽水能力相適當。

5.2.4 供水泵站的布置型式,應符合現行國家標準《室外給水設計規范》的規定。

5.2.5 建于堤防處且地基條件較好的低揚程、大流量泵站,宜采用堤身式布置;而揚程較高或地基條件稍差或建于重要堤防處的泵站,宜采用堤后式布置。

5.2.6 從多泥沙河流上取水的泵站,當具備自流引水沉沙、沖沙條件時,應在引渠上布置沉沙、沖沙或清淤設施;當不具備自流引水沉沙、沖沙條件時,可在岸邊設低揚程泵站,布置沉沙、沖沙及其它排沙設施。

5.2.7 對于運行時水源有冰凌的泵站,應有防冰、導冰設施。

5.2.8 在深挖方地帶修建泵站,應合理確定泵房的開挖深度,減少地下水對泵站運行的不利影響,并應采取必要的通風、采暖和采光等措施。

5.2.9 緊靠山坡、溪溝修建泵站,應設置排泄山洪和防止局部滑坡、滾石等的工程措施。

6 泵房設計

6.1 泵房布置

6.1.1 泵房布置應根據泵站的總體布置要求和站址地質條件,機電設備型號和參數,進、出水流道(或管道),電源進線方向,對外交通以及有利于泵房施工、機組安裝與檢修和工程管理等,經技術經濟比較確定。

6.1.2 泵房布置應符合下列規定:

6.1.2.1 滿足機電設備布置、安裝、運行和檢修的要求。

6.1.2.2 滿足泵房結構布置的要求。

6.1.2.3 滿足泵房內通風、采暖和采光要求,并符合防潮、防火、防噪聲等技術規定。

6.1.2.4 滿足內外交通運輸的要求。

6.1.2.5 注意建筑造型,做到布置合理,適用美觀。

6.1.3 泵房擋水部位頂部安全超高不應小于表6.1.3的規定。

泵房擋水部位頂部安全超高下限值 表6.1.3

| 泵站建筑物級別 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | | 安全超高(m) | | 運用情況 | | 設計 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | | 校核 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 注:(1)安全超高系指波浪、壅浪計算機高程以上距離泵房擋水部位頂部的高度;

(2)設計運用情況系指泵站在設計水位時運用的情況,校核運用情況系指泵站在最高運行水位或洪(澇)水位時運用的情況。

6.1.4 主機組間距應根據機電設備和建筑結構布置的要求確定,并應符合本規范9.11.2~9.11.5的規定。

6.1.5 主泵房長度應根據主機組臺數、布置形式、機組間距,邊機組段長度和安裝檢修間的布置等因素確定,并應滿足機組吊運和泵房內部交通的要求。

6.1.6 主泵房寬度應根據主機組及輔助設備、電氣設備布置要求,進、出水流道(或管道)的尺寸,工作通道寬度,進、出水側必需的設備吊運要求等因素,結合起吊設備的標準跨度確定,并應符合本規范9.11.7的規定。

立式機組主泵房水泵層寬度的確定,還應考慮集水、排水廊道的布置要求等因素。

6.1.7 主泵房各層高度應根據主機組及輔助設備、電氣設備的布置,機組的安裝、運行、檢修,設備吊運以及泵房內通風、采暖和采光要求等因素確定,并應符合本規范9.11.8~9.11.10的規定。

6.1.8 主泵房水泵層底板高程應根據水泵安裝高程和進水流道(含吸水室)布置或管道安裝要求等因素確定。水泵安裝高程應根據本規范9.1.10規定的要求,結合泵房處的地形、地質條件綜合確定。

主泵房電動機層樓板高程應根據水泵安裝高程和泵軸、電動機軸的長度等因素確定。

6.1.9 安裝在主泵房機組周圍的輔助設備、電氣設備及管道、電纜道,其布置應避免交叉干擾。

6.1.10 輔機房宜設置在緊靠主泵房的一端或出水側,其尺寸應根據輔助設備布置、安裝、運行和檢修等要求確定,且應與泵房總體布置相協調。

6.1.11 安裝檢修間宜設置在主泵房內對外交通運輸方便的一端或進水側,其尺寸應根據主機組安裝、檢修要求確定,并應符合本規范9.11.6的規定。

6.1.12 當主泵房分為多層時,各層樓板均應設置吊物孔,其位置應在同一垂線上,并在起吊設備的工作范圍之內。

吊物孔的尺寸應按吊運的最大部件或設備外形尺寸各邊加0.2m的安全距離確定。

6.1.13 主泵房對外至少應有兩個出口,其中一個應能滿足運輸最大部件或設備的要求。

6.1.14 立式機組主泵房電動機層的進水側或出水側應設主通道,其它各層應設置不少于一條的主通道。主通道寬度不宜小于1.5m,一般通道寬度不宜小于1.0m。吊運設備時,被吊設備與固定物的距離不宜小于0.3m。

臥式機組主泵房內宜在管道頂部設工作通道。

6.1.15 當主泵房分為多層時,各層應設1~2道樓梯。主樓梯寬度不宜小于1.0m,坡度不宜大于40º,樓梯的垂直凈空不宜小于2.0m。

6.1.16 立式機組主泵房內的水下各層或臥式機組主泵房內,四周均應設將滲水匯入集水廊道或集水井的排水溝。

6.1.17 主泵房順水流向的永久變形縫(包括沉降縫、伸縮縫)的設置,應根據泵房結構型式、地基條件等因素確定。土基上的縫距不宜大于30m,巖基上的縫距不宜大于20m。縫的寬度不宜小于2.0cm。

6.1.18 主泵房排架的布置,應根據機組設備安裝、檢修的要求,結合泵房結構布置確定。排架宜等跨布置,立柱宜布置在隔墻或墩墻上。當泵房設置順水流向的永久變形縫時,縫的左右側應設置排架柱。

6.1.19 主泵房電動機層地面宜鋪設水磨石。采用酸性蓄電池的蓄電池室和貯酸室應采用耐酸地面,其內墻面應涂耐酸漆或鋪設耐酸材料。中控室、微機室和通信室宜采用防塵地面,其內墻應刷涂料或貼墻面布。

6.1.20 主泵房門窗應根據泵房內通風、采暖和采光的需要合理布置。嚴寒地區應采用雙層玻璃窗。向陽面窗戶宜有遮陽設施。有防酸要求的蓄電池室和貯酸室不應采用空腹門窗,受陽光直射的窗戶宜采用磨沙玻璃。

6.1.21 主泵房屋面可根據當地氣候條件和泵房內通風、采暖要求設置隔熱層。

6.1.22 主泵房的耐火等級不應低于二級。泵房內應設消防設施,并應符合現行國家標準《建筑設計防火規范》和國家現行標準《水利水電工程設計防火規范》的規定。

6.1.23 主泵房電動機層值班地點允許噪聲標準不得大于85dB(A),中控室、微機室和通信室允許噪聲標準不得大于65dB(A)。

若超過上述允許噪聲標準時,應采取必要的噪聲、消聲或隔聲措施,并應符合現行國家標準《工業企業噪聲控制設計規范》的規定。

6.1.24 裝置斜軸式、貫流式機組的主泵房,可按臥式機組泵房進行布置。

6.2 防滲排水布置

6.2.1 防滲排水布置應根據站址地質條件和泵站揚程等因素,結合泵房、兩岸聯接結構和進、出水建筑物的布置,設置完整的防滲排水系統。

6.2.2 土基上泵房基底防滲長度不足時,可結合出水池底板設置鋼筋混凝土鋪蓋。鋪蓋應設久變形縫,縫距不宜大于20m,且應與泵房底板永久變形縫錯開布置。

松砂或砂壤土地基上的防滲設施宜采用鋪蓋和齒墻、板樁(或截水墻)相結合的布置形式。板樁(或截水墻)宜布置在泵房底板上游端(出水側)的齒墻下。在地震區的粉砂地基上,泵房底板下的板樁(或截水墻)布置宜構成四周封閉的形式。

前池、進水池底板上可根據排水需要設置適量的排水孔。在滲流出口處必須設置級配良好的排水反濾層。

6.2.3 當地基持力層為較薄的砂性土層或砂礫石層,其下有相對不透水層時,可在泵房底板的上游端(出水側)設置截水槽或短板樁。截水槽或短板樁嵌入不透水層的深度不宜小于1.0m。在滲流出口處應設置排水反濾層。

6.2.4 當下臥層為相對透水層時,應驗算覆蓋層抗滲、抗浮穩定性。必要時,前池、進水池可設置深入相對透水層的排水減壓井。

6.2.5 巖基上泵房可根據防滲需要在底板上游端(出水側)的齒墻下設置灌漿帷幕,其后應設置排水設施。

6.2.6 高揚程泵站的泵房可根據需要在其上游側(出水側)岸坡上設置通暢的自流排水溝和可靠的護坡措施。

6.2.7 所有順水流向永久變形縫(包括沉降縫、伸縮縫)的水下縫段,應埋設不少于一道材質耐久、性能可靠的止水片(帶)。

6.2.8 側向防滲排水布置應根據泵站揚程,岸、翼墻后土質及地下水位變化等情況綜合分析確定,并應與泵站正向防滲排水布置相適當。

6.2.9 具有雙向揚程的灌排結合泵站,其防滲排水布置應以揚程較高的一向為主,合理選擇雙向布置形式。

6.3 穩定分析

6.3.1 泵房穩定分析可采取一個典型機組段或一個聯段作為計算單元。

6.3.2 用于泵房穩定分析的荷載應包括:自重、靜水壓力、揚壓力、土壓力、泥沙壓力、波浪壓力、地震作用及其它荷載等。其計算應遵守下列規定:

6.3.2.1 自重包括泵房結構自重、填料重量和永久設備重量。

6.3.2.2 靜水壓力應根據各種運行水位計算。對于多泥沙河流,應考慮含沙量對水容重的影響。

6.3.2.3 揚壓力應包括浮托力和滲透壓力。滲透壓力應根據地基類別,各種運行情況下的水位組合條件,泵房基礎底部防滲、排水設施的布置情況等因素計算確定。對于土基,宜采用改進阻力系數法計算;對巖基,宜采用直線分布法計算。

6.3.2.4 土壓力應根據地基條件、回填土性質、泵房結構可能產生的變形情況等因素,按主動土壓力或靜止土壓力計算。計算時應計及填土面上的超載作用。

6.3.2.5 泥沙壓力應根據泵房位置、泥沙可能淤積的情況計算確定。

6.3.2.6 波浪壓力可采用官廳一鶴地水庫公式或莆田試驗站公式計算確定。

在設計水位時,風速宜采用相應時期多年平均最大風速的1.5~2.0倍;在最高運行水位或洪(澇)水位時,風速宜采用相應埋藏多年平均最大風速。

6.3.2.7 地震作用可按國家現行標準《水工建筑物抗震設計規范》的規定計算確定。

6.3.2.8 其它荷載可根據工程實際情況確定。

6.3.3 設計泵房時應將可能同時作用的各種荷載進行組合。地震作用不應與校核運用水位組合。

用于泵房穩定分析的荷載組合應按表6.3.3的規定彩。必要時還應考慮其它可能的不利組合。

荷載組合表 表6.3.3 荷載

組合 | 計算

情況 | 荷 載 | | 自重 | 靜水

壓力 | 揚壓力 | 土壓力 | 泥沙

壓力 | 波浪

壓力 | 地震

作用 | 其它

荷載 | | 基本組合 | 完建情況 | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | | 設計運用情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | | 特殊組合 | 施工情況 | √ | - | - | √ | - | - | - | √ | | 檢修情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ | | 核算運用情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | | 地震情況 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | 6.3.4 泵房沿基礎底面的抗滑穩定安全系數應按(6.3.4-1)式或(6.3.4-2)式計算:

Kc=fΣG/ΣH (6.3.4-1)

Kc=f'ΣG+C0A/ΣH (6.3.4-2)

式中 Kc——抗滑穩定安全系數;

ΣG——作用于泵房基礎底面以上的全部豎向荷載(包括泵房基礎底面上的揚壓力在內,kN);

ΣH——作用于泵房基礎底面以上的全部水平向荷載(kN);

A——泵房基礎底面積(m2);

f——泵房基礎底面與地基之間的摩擦系數,可按試驗資料確定;當無試驗資料時,可按本規范附錄A表A.0.1規定值采用;

f'——泵房基礎底面與地基之間摩擦角Φ0的正切值,即f'=tgΦ0;

C0——泵房基礎底面與地基之間的粘結為(kPa)。

對于土基,Φ0、C0值可根據室內抗剪試驗資料,按本規范附錄A表A.0.2的規定采用;對于巖基,Φ0、C0值可根據野外和室內抗剪試驗資料,采用野外試驗峰值的小值平均值或野外和室內試驗峰值的小值平均值。

當泵房受雙向水平力作用時,應核算其沿合力方向的抗滑穩定性。

當泵房地基特力層為較深厚的軟弱土層,且其上豎向作用荷載較大時,尚應核算泵房連同地基的部分土體沿深層滑動面滑動的抗滑穩定性。

對于巖基,若有不利于泵房抗滑穩定的緩傾角軟弱夾層或斷裂面存在時,尚應核算泵房可能組合滑裂面滑動的抗滑穩定性。

6.3.5 泵房沿基礎底面抗滑穩定安全系數的允許值應按表6.3.5采用。

抗滑穩定安全系數允許值 表6.3.5 地基

類別 | 荷載

組合 | 泵站建筑物級別 | 適用公式 | | 1 | 2 | 3 | 4、5 | | 土基 | 基本組合 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 適用于

(6.3.4-1)式或

(6.3.4-2)式 | | 特殊組合 | Ⅰ | 1.20 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | | Ⅱ | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | | 巖基 | 基本組合 | 1.10 | 適用于

(6.3.4-1)式 | | 特殊組合 | Ⅰ | 1.05 | | Ⅱ | 1.00 | | 基本組合 | 3.00 | 適用于

(6.3.4-2)式 | | 特殊組合 | Ⅰ | 2.50 | | Ⅱ | 2.30 | 注:(1)特殊組合Ⅰ適用于施工情況、檢修情況和非常運用情況,特殊組合Ⅱ適用于地震情況;

(2)在特殊荷載組合條件下,土基上泵房沿深層滑動面滑動的抗滑穩定安全系數允許值,可根據軟弱土層的分布情況等,較表列值適當增加。

(3)巖基上泵房沿可能組合滑裂面滑動的抗滑穩定安全系數允許值,可根據緩傾角軟弱夾層或斷裂面的充填料性質等情況,較表列值適當增加。

6.3.6 泵房抗浮穩定安全系數應按(6.3.6)式計算:

Kf=Σv/Σu (6.3.6)

式中 Kf——抗浮穩定安全系數;

Σv——作用于泵房基礎底面以上的全部重力(kN);

Σu——作用于泵房基礎底面上的揚壓力(kN)。

6.3.7 泵房抗浮穩定安全系數的允許值,不分泵站級別和地基類別,基本荷載組合下為1.10,特殊荷載組合下為1.05。

6.3.8 泵房基礎底面應力應根據泵房結構布置和受力情況等因素計算確定。

6.3.8.1 對于矩形或圓形基礎,當單向受力時,應按(6.3.8-1)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣM/W (6.3.8-1)

式中 Pmaxmin——泵房基礎底面應力的最大值或最小值(kPa);

ΣM——作用于泵房基礎底面以上的全部豎向和水平向荷載對于基礎底面垂直水流向的形心軸的力矩(kN·m);

W——泵房基礎底面對于該底面垂直水流向的形心軸的截面矩(m3)。

6.3.8.2 對于矩形或圓形基礎,當雙向受力時,應按(6.3.8-2)式計算:

Pmaxmin=ΣG/A±ΣMx/Wx±ΣMy/Wy (6.3.8-2)

式中 ΣMx、ΣMy——作用于泵房基礎底面以上的全部水平向和豎向荷載對于基礎底面形心軸x、y的力矩(kN·m);

Wx、Wy——泵房基礎底面對于該底面形心軸x、y的截面矩(m3)。

6.3.9 各種荷載組合情況下的泵房基礎底面應力應不大于泵房地基允許承載力(見本規范6.4.5~6.4.7)。

土基上泵房基礎底面應力不均勻系數的計算值不應大于本規范附錄A表A.0.3規定的允許值。

巖基上泵房基礎底面應力不均勻系數可不控制,但在非地震情況下基礎底面邊緣的最小應力應不小于零,在地震情況下基礎底面邊緣的最小應力應不小于-100kPa。

6.4 地基計算及處理

6.4.1 泵房選用的地基應滿足承載能力、穩定和變形的要求。

6.4.2 泵房地基應優先選用天然地基。標準貫入擊數小于4擊的粘性土地基和標準貫入擊數小于或等于8擊的砂性土地基,不得作為天然地基。

當泵房地基巖土的各項物理力學性能指標較差,且工程結構又難以協調適應時,可采用人工地基。

6.4.3 土基上泵房和取水建筑物的基礎埋置深度,應在最大沖刷線以下。

6.4.4 位于季節性凍土地區土基上的泵房和取水建筑物,其基礎埋置深度應大于該地區最大凍土深度。

6.4.5 只有豎向對稱荷載作用時,泵房基礎底面平均應力不應大于泵房地基特力層允許承載力;在豎向偏心荷載作用下,除應滿足基礎底面平均應力不大于地基持力層允許承載力外,還應滿足基礎底面邊緣最大應力不大于1.2倍地基持力層允許承載力的要求;在地震情況下,泵房地基持力層允許承載力可適當提高。

6.4.6 泵房地基允許承載力應根據站址處地基原位試驗數據,按照本規范附錄B.1所列公式計算確定。

6.4.7 當泵房地基持力層內存在軟弱夾層時,除應滿足持力層的允許承載力外,還應對軟弱夾層的允許承載力進行核算,并應滿足(6.4.7)式要求:

Pc+Pz=[Rz] (6.4.7)

式中 Pc——軟弱夾層頂面處的自重應力(kPa);

Pz——軟弱夾層頂面處的附加應力(kPa),可將泵房基礎底面應力簡化為豎向均布、豎向三角形頒和水平向均布等情況,按條形或矩形基礎計算確定;

[Rz]——軟弱夾層的允許承載力(kPa)。

復雜地基上大型泵房地基允許承載力計算,應作專門論證確定。

6.4.8 當泵房基礎受振動荷載影響時,其地基允許承載力可降低,并可按(6.4.8)式計算:

[R']≤ψ[R] (6.4.8)

式中 [R']——在振動荷載作用下的地基允許承載力(kPa);

[R]——在靜荷載作用下的地基允許承載力(kPa);

ψ——振動折減系數,可按0.8~1.0選用。高揚程機組的基礎可采用小值,低揚程機組的塊基型整體式基礎可采用大值。

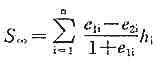

6.4.9 泵房地基最終沉降量可按(6.4.9)式計算:

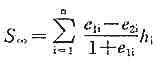

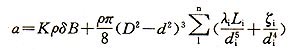

(6.4.9) (6.4.9)

式中 S∞——地基最終沉降量(cm);

i——土層號;

n——地基壓縮層范圍內的土層數;

e1i、e2i——泵房基礎底面以下第i層土在平均自重應力作用下的孔隙比和在平均自重應力、平均附加應力共同作用下的孔隙比;

hi——第i層土的厚度(cm)。

地基壓縮層的計算深度應按計算層面處附加應力與自重應力之比等于0.2的條件確定。

6.4.10 泵房地基允許沉降量和沉降差,應根據工程具體情況分析確定,滿足泵房結構安全和不影響泵房內機組的正常運行。

6.4.11 泵房的地基處理方案應綜合考慮地基土質、泵房結構特點、施工條件和運行要求等因素,宜按本規范附錄B表B.2,經技術經濟比較確定。

換土墊層、樁基礎、沉井基礎、振沖砂(碎石)樁和強夯等常用地基處理設計應符合國家現行標準《水閘設計規范》及其它有關專業規范的規定。

6.4.12 泵房地基中有可能發生“液化”的土層應挖除。當該土層難以挖除時,宜采用樁基礎、振沖砂(碎石)樁或強夯等處理措施,也可結合地基防滲要求,采用板樁或截水墻圍封。

6.4.13 泵房地基為濕陷性黃土地基,可采用重錘表層夯實、換土墊層、灰土樁擠密、樁基礎或預浸水等方法處理,并應符合現行國家標準《濕陷性黃土地區建筑規范》的規定。泵房基礎底面下應有必要的防滲設施。

6.4.14 泵房地基為膨脹土地基,在滿足泵房布置和穩定安全要求的前提下,應減小泵房基礎底面積,增大基礎埋置深度,也可將膨脹土挖除,換填無膨脹性土料墊層,或采用樁基礎。

6.4.15 泵房地基為巖石地基,應清除表層松動、破碎的巖塊,并對夾泥裂隙和斷層破碎帶進行處理。

對巖溶地基,應進行專門處理。

6.5 主要結構計算

6.5.1 泵房底板,進、出水流道,機墩,排架,吊車梁等主要結構,可根據工程實際情況,簡化為平面問題進行計算。必要時,可按空間結構進行計算。

6.5.2 用于泵房主要結構計算的荷載及荷載組合除應按本規范6.3.2和6.3.3的規定采用外,還應根據結構的實際受力條件,分別計入風荷載、雪荷載、樓面活荷載、吊車荷載、屋面活荷載等。風荷載、雪荷載、樓面和屋面活荷載可按現行國家標準《建筑結構荷載規范》的規定采用。吊車和其它設備活荷載可根據工程實際情況確定。

6.5.3 泵房底板應力可根據受力條件和結構支承形式等情況,按彈性地基上的板、梁或框架結構進行計算。

對于土基上的泵房底板,當采用彈性地基梁法計算時,應根據可壓縮土層厚度與彈性地基梁長度之半的比值,選用相應的計算方法。當比值小于0.25時,可按基床系數法(文克爾假定)計算;當比值大于2.0時,可按半無限深的彈性基梁法計算;當比值為0.25~2.0時,可按有限深的彈性地基梁法計算。當底板的長度和寬度均較大,且兩者較接近時,可按交叉梁系的彈性地基梁法計算。

對于巖基上的泵房底板,可按基床系數法計算。

6.5.4 當土基上泵房底板采用有限深或半無限深的彈性地基梁法計算時,可按下列情況考慮邊荷載的作用:當邊荷載使泵房底板彎矩增加時,宜計及邊荷載的全部作用;當邊荷載使泵房底板彎矩減少時,在粘性土地基上可不計邊荷載的作用,在砂性土地基上可只計邊荷載的50%。

6.5.5 肘型、鐘型進水流道和直管式、屈膝式、貓背式、虹吸式出水流道的應力,可根據各自的結構布置、斷面形狀和作用荷載等情況,按單孔或多孔框架結構進行計算。若流道壁與泵房墩墻聯為一整體結構,且截面尺寸又較大時,計算中應考慮其厚度的影響。

當肘型進水流道和直管式出水流道由導流隔水墻分割成雙孔矩形斷面時,亦可按對稱框架結構進行應力計算。

當虹吸式出水流道的上升段承受較大的縱向力時,除應計算橫向應力外,還應計算縱向應力。

6.5.6 雙向進、出水流道應力,可分別按肘型進水流道和直管式出水流道進行計算。

6.5.7 混凝土蝸殼式出水流道應力,可簡化為平面“Γ”型鋼架、環形板或雙向板結構進行計算。

6.5.8 機墩結構型式可根據機組特性和泵房結構布置等因素選用。機墩強度可按正常運用和短路兩荷載組合分別進行計算。計算時,應計入動荷載的影響。對于高揚程泵站,計算機墩穩定時,應計入出水管道水柱的推力,并應設置必要的抗推移設施。

6.5.9 立式機組機墩可按單自由度體系的懸臂梁結構進行共振、振幅和動力系數的驗算。對共振的驗算,要求機墩強迫振動頻率與自振頻率之差和自振頻率的比值不小于20%;對振幅的驗算,應分析阻尼的影響,要求最大振幅不超過下列允許值:垂直振幅0.15mm,水平振幅0.20mm;對動力系數的驗算,可忽略阻尼的影響,要求動力系數的驗算結果為1.3~1.5。

臥式機組機墩可只進行垂直振幅的驗算。

單機功率在160kW以下的立式軸流泵機組和單機功率在500kW以下的臥式離心泵機組,其機墩可不進行動力計算。

6.5.10 泵房排架應力可根據受力條件和結構支承形式等情況進行計算。對于干室型泵房,當水下側墻剛度與排架柱剛度的比值小于或等于5.0時,墻與柱可聯合計算;當水下側墻剛度與排架柱剛度的比值大于5.0時,墻與柱可分開計算。泵房排架應具有足夠的剛度。在各種情況下,排架頂部側向位移應不超過1.0cm。

6.5.11 吊車梁結構型式可根據泵房結構布置、機組安裝和設備吊運要求等因素選用。負荷重量大的吊車梁,宜采用預應力鋼筋混凝土結構或鋼結構。

吊車梁設計中,應考慮吊車起動、運行和制動時產生的影響,并應控制吊車梁的最大計算撓度不超過計算跨度的1/600(鋼筋混凝土結構)或1/700(鋼結構)。對于鋼筋混凝土吊車梁,還應驗算裂縫開展寬度,要求最大裂縫寬度不超過0.30mm。

負荷重量不大的吊車梁,可套用標準設計圖集。

6.5.12 在地震基本烈度7度及7度以上地區,泵房應進行抗震計算,并應加設抗震措施。在地震基本烈度為6度的地區,對重要建筑物應采取適當的抗震措施。

7 進、出水建筑物設計

7.1 引渠

7.1.1 泵站引渠的線路應根據選定的取水口及泵房位置,結合地形地質條件,經技術經濟比較選定,并應符合下列要求:

7.1.1.1 渠線宜避開地質構造復雜、滲透性強和有崩塌可能的地段。渠身宜座落在挖方地基上,少占耕地。

7.1.1.2 渠線宜順直。如需設彎道時,土渠彎道半徑不宜小于渠道水面寬的5倍,石渠及襯砌渠道彎道半徑不宜小于渠道水面寬的3倍,彎道終點與前池進口之間宜有直線段,長度不宜小于渠道水面寬的8倍。

7.1.2 引渠縱坡和斷面,應根據地形、地質、水力、輸沙能力和工程量等條件計算確定,并應滿足引水流量,行水安全,渠床不沖、不淤和引渠工程量小的要求。

渠床糙率、渠道的比降和邊坡系數等重要設計參數,可按國家現行有關規定采用。

7.1.3 引渠末段的超高應按突然停機,壓力管道倒流水量與引渠來水量共同影響下水位壅高的正波計算確定。

7.1.4 季節性凍土地區的土質引渠采用襯砌時,應采取抗凍脹措施。

7.2 前池及進水池

7.2.1 泵站前池布置應滿足水流順暢、流速均勻、池內不得產生渦流的要求,宜采用正向進水方式。正向進水的前池,擴散角不應大于40º,底坡不宜陡于1:4。

7.2.2 側向進水的前池,宜設分水導流設施,并應通過水工模型試驗驗證。

7.2.3 多泥沙河流上的泵站前池應設隔墩分為多條進水道,每條進水道通向單獨的進水池。在進水道首部應設進水閘及攔污設施,也可設水力排沙設施。

7.2.4 梯級泵站前池頂高可根據上、下級泵站流量匹配的要求,在最高運行水位以上預留調節高度確定。

7.2.5 泵站進池的布置型式應根據地基、流態、含沙量、泵型及機組臺數等因素,經技術經濟比較確定,可選用開敞式、半隔墩式、全隔墩式矩形池或圓形池。多泥沙河流上宜選用圓形池,每池供一臺或兩臺水泵抽水。

7.2.6 進水池設計應使池內流態良好,滿足水泵進水要求,且便于清淤和管理維護。其尺寸的確定應符合本規范9.2.3的規定。

7.2.7 進水池的水下容積可按共用該進水池的水泵30~50倍設計流量確定。

7.3 進、出水流道

7.3.1 泵站進、出水流道型式應根據泵型、泵房布置、泵站揚程、出水池水位變化幅度和斷流方式等因素,經技術經濟比較確定。重要的大型泵站應進行裝置模型試驗驗證。

7.3.2 泵站進水流道布置應滿足下列要求:

7.3.2.1 流道型線平順,各斷面面積沿程變化應均勻合理。

7.3.2.2 出口斷面處的流速和壓力分布應比較均勻。

7.3.2.3 進口斷面處流速宜取0.8~1.0m/s。

7.3.2.4 在各種工況下,流道內不應產生渦帶。

7.3.2.5 進口宜設置檢修門槽。

7.3.2.6 應方便施工。

7.3.3 葉輪直徑較大的立式機組的進水流道宜采用肘型。當受地基條件限制不宜深挖方時,可采用鐘型進水流道。葉輪直徑較小的立式機組和臥式機組可采用帶有進水喇叭口的進水管道。

7.3.4 肘型和鐘型進水流道的進口段底面宜做成平底,或向進口方向上翹,上翹角不宜大于12°;進口段頂板角不宜大于30°,進口上緣應淹沒在進水池最低運行水位以下至少0.5m。當進口段寬度較大時,可在該段設置隔水墩。

肘型和鐘型流道的主要尺寸應根據水泵的結構和外形尺寸結合泵房布置確定。

7.3.5 泵站出水流道布置應滿足下列要求:

7.3.5.1 與水泵導葉出口相連的出水室型式應根據水泵的結構和泵站的要求確定。

7.3.5.2 流道型線變化應比較均勻,當量擴散角宜取8°~12°。

7.3.5.3 出口流速不宜大于1.5m/s(出口裝有拍門時,不宜大于2.0m/s)。

7.3.5.4 應有合適的斷流方式。

7.3.5.5 平直管出口宜設置檢修門槽。

7.3.5.6 應方便方式。

7.3.6 泵站的斷流方式應根據出水池水位變化幅度、泵站揚程、機組特性等因素,并結合出水流道型式選擇,經技術經濟比較確定。斷流方式應符合下列要求:

7.3.6.1 運行可靠。

7.3.6.2 設備簡單,操作靈活。

7.3.6.3 維護方便。

7.3.6.4 對機組效率影響較小。

7.3.7 對于出水池最低運行水位較高的泵站,可采用直管式出水管道,在出口設置拍門或快速閘門,并應在門后設置通氣孔。

直管式出水流道的底面可做成平底,頂板宜向出口方向上翹。

7.3.8 對于立式或斜式軸流泵站,當出水池水位變化幅度不大時,宜采用虹吸式出水流道,配以真空破壞閥斷流方式。駝峰底部高程應略高于出水池最高水位,駝峰頂部的真空度不應超過7.5m水柱高。駝峰處斷面宜設計成扁平狀。虹吸管管身接縫處應具有良好的密封性能。

7.3.9 對于低揚程臥式軸流泵站,可采用貓背式出水流道。若水泵葉輪中心線高于貓背式出水流道水位時,應采取抽真空充水起動的方式。

7.3.10 出水流道的出口上緣應淹沒在出水池最低運行水位以下0.3~0.5m。當流道寬度較大時,宜設置隔水墩,其起點與機組中心線間的距離不應小于水泵出口直徑的2倍。

7.3.11 進、出水流道均應設置檢查孔,其孔徑不宜小于0.7m。

7.3.12 灌排結合泵站的進水流道內宜設置導流錐、隔板等,必要時應進行裝置模型試驗。

7.4 出水管道

7.4.1 泵房外出水管道的布置,應根據泵站總體布置要求,結合地形、地質條件確定。管線應短而直,水力損失小,管道施工及運行管理應方便。管型、管材及管道根數等應經技術經濟比較確定。

出水管道應避開地質不良地段,不能避開時,應采取安全可靠的工程措施。鋪設在填方上的管道,填方應壓實處理,做好排水設施。管道跨越山洪溝道時,應設置排洪建筑物。

7.4.2 出水管道的轉彎角宜小于60°,轉彎半徑宜大于2倍管徑。

管道在平面和立面上均需轉彎且其位置相近時,宜合并成一個空間轉彎角。管頂線宜布置在最低壓力坡度線下。

當出水管道線路較長時,應在管線最高處設置排(補)氣閥,其數量和直徑應經計算確定。

7.4.3 出水管道的出口上緣應淹沒在出水池最低運行水位以下0.1~0.2m。出水管道出口外應設置斷流設施。

7.4.4 明管設計應滿足下列要求:

7.4.4.1 明管轉彎處必須設置鎮墩。在明管直線段上設置的鎮墩,其間距不宜超過100m。兩鎮墩之間的管道應設伸縮節,伸縮節應布置在上端。

7.4.4.2 管道支墩的型式和間距應經技術分析和經濟比較確定。除伸縮節附近處,其他各支墩宜采用等間距布置。預應力鋼筋混凝土管道應采用連續管座或每節設2個支墩。

7.4.4.3 管間凈距不應小于0.8m,鋼管底部應高出管道槽地面0.6m,預應力鋼筋混凝土管承插口底部應高出管槽地面0.3m。

7.4.4.4 管槽應有排水設施。坡面宜護砌。當管槽縱向坡度較陡時,應設人行階梯便道,其寬度不宜小于1.0m。

7.4.4.5 當管徑大于或等于1.0m、且管道較長時,應設檢查孔。每條管道設置的檢查孔不宜少于2個。

7.4.4.6 在嚴寒地區冬季運行時,可根據需要對管道采取防凍保溫措施。

7.4.5 埋管設計應滿足下列要求:

7.4.5.1 埋管管頂最小埋深應在最大凍土深度以下。

7.4.5.2 埋管宜采用連續墊座。圬工墊座的包角可取90°~135°。

7.4.5.3 管間凈距不應小于0.8m。

7.4.5.4 埋入地下的鋼管應做防銹處理;當地下水對鋼管有侵蝕作用時,應采取防侵蝕措施。

7.4.5.5 埋管上回填土頂面應做橫向及縱向排水溝。

7.4.5.6 埋管應設檢查孔,每條管道不宜少于2個。

7.4.6 鋼管管身應采用鎮靜鋼,鋼材性能必須符合國家現行有關規定。焊條性能應與母材相適應。焊接成型的鋼管應進行焊縫探傷檢查和水壓試驗。

7.4.7 鋼筋混凝土管道設計應滿足下列要求:

7.4.7.1 混凝土強度等級:預應力鋼筋混凝土不得低于C40;預制鋼筋混凝土不得低于C25,現澆鋼筋混凝土不得低于C20。

7.4.6.2 現澆鋼筋混凝土管道伸縮縫的間距應按縱向應力計算確定,且不宜大于20m。在軟硬兩種地基交界處應設置伸縮縫或沉降縫。

7.4.7.3 預制鋼筋混凝土管道及預應力鋼筋混凝土管道在直線段每隔50~100m宜設一個安裝活接頭。管道轉彎和分岔處宜采用鋼管件連接,并設置鎮墩。

7.4.8 管道上作用的荷載應包括:自重、水重、水壓力、土壓力、地下水壓力、地面活荷載、溫度作用、鎮墩和支墩不均勻沉降引起的力、施工荷載、地震作用等。

管道結構分析的荷載組合可按表7.4.8采用。

7.4.9 出水管道應進行水力損失計算及水力暫態分析(水錘計算)。

7.4.10 明設鋼管抗外壓穩定的最小安全系數:光面管可取2.0,有加勁環的鋼管可取1.8。

7.4.11 明設光面鋼管管壁最小厚度,不宜小于(7.4.11)式計算值:

δ=D/130 (7.4.11)

式中

設計采用的管壁厚度應考慮銹蝕、磨損等因素的影響,按其計算值增加1~2mm。受泥沙磨損較嚴重的鋼管,對其管壁厚度的確定應作專門論證。

7.4.12 鋼管管壁、加勁環及支承環的應力分析,可按國家現行標準《水電站壓力鋼管設計規范》規定的方法執行。

7.4.13 岔管布置宜采用丫型、卜型或三分岔型。對于管徑大、水頭高的岔管也可采用其它型式。鋼岔管的結構設計和計算可按國家現行標準《水電站壓力鋼管設計規范》的有關規定執行。

7.4.14 鎮墩和支墩的地基處理與否應根據地質條件確定。在季節性凍土地區,其埋置深度應大于最大凍土深度,鎮墩和支墩四周回填土料宜采用砂礫料。

荷載組合表 表7.4.8 | 管道鋪設形式 | 荷載

組合 | 計算

情況 | 荷 載 | 管

自重 | 滿管水重 | 正常水壓力 | 最高水壓力 | 最低水壓力 | 試驗水壓力 | 土

壓力 | 地下

水壓力 | 地面活荷載 | 溫度作用 | 鎮墩、支墩不均勻沉降力 | 施工荷載 | 地震作用 | | 明管 | 基本組合 | 設計運用情況 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | | 特殊組合 | 校核運用情況Ⅰ | √ | √ | - | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | - | - | | 校核運用情況Ⅱ | √ | √ | - | - | √ | - | - | - | - | √ | √ | - | - | 水壓

試驗情況 | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | 施工

情況 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | 地震

情況 | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | √ | √ | - | √ | | 埋管 | 基本組合 | 設計

運用情況 | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | 管道

放空情況 | √ | - | - | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | | 特殊組合 | 校核運用情況Ⅰ | √ | √ | - | √ | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | | 校核運用情況Ⅱ | √ | √ | - | - | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | 水壓

試驗情況 | √ | √ | - | - | - | √ | - | - | - | - | - | - | - | 施工

情況 | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | 地震

情況 | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | - | - | √ | 注:正常水壓力系指設計運用情況或地震情況下作用于管道內壁的內水壓力;最高、最低水壓力系指因事故停泵等暫態過程中(校核運用情況)出現在管道內壁的最大、最小內水壓力。

7.4.15 鎮墩應按本規范附錄C的規定進行抗滑、抗傾穩定及地基強度驗算。鎮墩抗滑穩定安全系數的允許值:基本荷載組合下為1.30,特殊荷載組合下為1.10;抗傾穩定安全系數的允許值:基本荷載組合下為1.50,特殊荷載組合下為1.20。

7.5 出水池及壓力水箱

7.5.1 出水池的位置應結合站址、管線及輸水渠道的位置進行選擇。宜選在地形條件好、地基堅實穩定、滲透性小、工程量少的地點。如出水池必須建在填方上時,填土應碾壓密實,并應采取防滲措施。

7.5.2 出水池布置應滿足下列要求:

7.5.2.1 池內水流順暢、穩定,水力損失小。

7.5.2.2 出水池若建在濕陷性地基上,應進行地基處理。

7.5.2.3 出水池底寬若大于渠道底寬,應設漸變段連接,漸變段的收縮角不宜大于40°。

7.5.2.4 出水池池中流速不應超過2.0m/s,且不允許出現水躍。

7.5.3 壓力水箱應建在堅實地基上,并應與泵房或出水管道聯接牢固。壓力水箱的尺寸應滿足閘門安裝和檢修的要求。

8 其它型式泵站設計

8.1 豎井式泵站

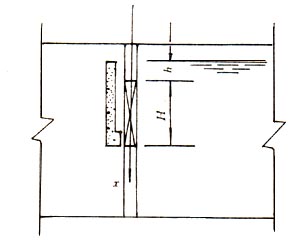

8.1.1 當水源水位變化幅度在10m以上,且水位漲落速度大于2m/h,水流流速又大時,宜采用豎井式泵站。

8.1.2 當河岸坡度較陡,地質條件較好,洪、枯水期岸邊水深和泵站提水流量均較大時,宜采用岸邊取水的集水井與泵房合建的豎井式泵站。在巖基或豎實土基上,集水井與泵房基礎可呈階梯形布置;在中等堅實土基上,集水井與泵房基礎宜呈水平布置。

當河岸坡度較緩,地質條件較差,洪、枯水期岸力有足夠的水深,泵站提水流量不大,且機組起動要求不高時,可采用岸力取水的集水井與泵房分建的豎井式泵站。

8.1.3 無論集水井與泵房合建或分建,其取水建筑物的布置均應滿足下列要求:

8.1.3.1 取水口上部的工作平臺設計高程應按校核洪水位加波浪高度和0.5m的安全超高確定。

8.1.3.2 最低的取水口下緣距離河底高度應根據河流水文、泥沙特性及河床穩定情況等因素確定,但側面取水口下緣距離河底高度不得小于0.5m,正面取水口下緣距離河底高度不得小于1.0m。

8.1.3.3 集水井應分格,每格應設置不少于兩道的攔污、清污設施。

8.1.3.4 集水井的進水管數量不宜少于2根,其管徑應按最低運行水位時的取水要求,經水力計算確定。

8.1.3.5 從多泥沙河流上取水,應設分層取水口,且在集水井內設排沙設施。

8.1.3.6 當水源有冰凌時,應設防冰、導冰設施。

8.1.4 當取水河段主流不靠岸,且河岸坡度平緩,枯水期岸力水深不足時,可采用河心取水的豎井式泵站。除取水建筑物的布置應符合本規范8.1.3的規定外,還應設置與河岸相通的工作橋。

8.1.5 豎井式泵房宜采用圓形。泵房內機組臺數不宜多于4臺。井壁頂部應設起吊運輸設備。泵房內可不另設檢修間。

8.1.6 豎井式泵房內應設安全方便的樓梯。對于總高度大于20m的豎井式泵房,宜增設電梯。泵房窗戶應根據泵房內通風、采暖和采光的需要合理布置。當自然通風量不足時,可采用機械通風。

8.1.7 豎井式泵房內應有與機組隔開的操作室。操作室內應設置噪聲消除措施。

8.1.8 豎井式泵房底板、井壁等結構應滿足抗滲要求,聯接部位止水措施應可靠耐久。

8.1.9 豎井式泵房、集水井、棧橋橋墩等基礎埋置深度,均應在最大沖刷線以下。

8.1.10 豎井式泵房應建在豎實的地基上,否則應進行地基處理。

建于岸邊的豎井式泵房,其抗滑穩定安全系數和基礎底面應力不均勻系數的計算及允許值應符合本規范6.3.4,6.3.5,6.3.8和6.3.9的規定;建于河心的豎井式泵房,其抗浮穩定安全系數的計算及允許值應符合本規范6.3.6和6.3.7的規定。

8.2 纜車式泵站

8.2.1 當水源水位變化幅度在10m以上,水位漲落速度小于或等于2m/h,每臺泵車日最大取水量為40000~60000m3時,可采用纜車式泵站。其位置選擇應符合下列要求:

8.2.1.1 河流順直,主流靠岸,岸邊水深不小于1.2m。

8.2.1.2 避開回水區或巖坡凸出地段。

8.2.1.3 河岸穩定,地質條件較好,岸坡在1:2.5~1:5之間。

8.2.1.4 漂浮物少,且不易受漂木、浮筏或船只的撞擊。

8.2.2 纜車式泵站設計應滿足下列要求:

8.2.2.1 泵車數不應少于2臺,每臺泵車宜布置一條輸水管。

8.2.2.2 泵車的供電電纜(或架空線)和輸水管不得布置在同一側面。

8.2.2.3 變配電設施、對外交通道路應布置在校核洪水位以上,絞車房的位置應能將泵車上移到校核洪水位以上。

8.2.2.4 坡道坡度應與岸坡坡度接近,對坡道附近的上、下游天然岸坡亦應按所選坡道坡度進行整理,坡道應高出上、下游岸坡0.3~0.4m,坡道應有防沖設施。

8.2.2.5 在坡道兩側應設置人行階梯便道,在岔管處應設工作平臺。

8.2.2.6 泵車上應有攔污、清污設施。從多泥沙河流上取水,應另設供應清水的技術供水系統。

8.2.3 每臺泵車上宜裝置水泵2臺,機組應交錯布置。

8.2.4 泵車車體豎向布置宜成階梯形。泵車房的凈高應滿足設備布置和起吊的要求。泵車每排桁架下面的滾輪數宜為2~6個(取雙數),車輪宜選用雙凸緣形。泵車上應設減震器。

8.2.5 泵車的結構設計除應進行靜力計算外,還應進行動力計算,驗算共振和振幅。結構的強迫振動頻率與自振頻率之差和自振頻率的比值不應小于30%;振幅應符合國家現行標準《動荷載機器作用下的建筑物承重結構設計規范》的規定。

8.2.6 泵車應設保險裝置。對于大、中型泵車,可采用掛鉤式保險裝置;對于小型泵車,可采用螺栓夾板式保險裝置。

8.2.7 水泵吸水管可根據坡道形式和坡度進行布置。采用橋式坡道時,吸水管可布置在車體的兩側;采用岸坡式坡道時,吸水管應布置在車體迎水的正面。

8.2.8 水泵出水管道應沿坡道布置。對于岸坡式坡道,可采用埋設;對于橋式坡道,可采用架設。

水泵出水管均應裝設閘閥。出水管并聯后應與聯絡管相接。聯絡管宜采用曲臂式,管徑小于400mm時,可采用橡膠管。出水管上還應設置若干個接頭岔管。接頭岔管間的高差:當采用曲臂聯絡管時,可取2.0~3.0m;當采用其它聯絡管時,可取1.0~2.0m。

8.3 浮船式泵站

8.3.1 當水源水位變化幅度在10m以上,水位漲落速度小于或等于2m/h,水流流速又較小時,可采用浮船式泵站。其位置選擇應符合下列要求:

8.3.1.1 水位平穩,河面寬闊,且枯水期水深不小于1.0m。

8.3.1.2 避開頂沖、急流、大回流和大風浪區以及與支流交匯處,且與主航道保持一定距離。

8.3.1.3 河岸穩定,岸坡坡度在1:1.5~1:4之間。

8.3.1.4 漂浮物少,且不易受漂木、浮筏或船只的撞擊。

8.3.1.5 附近有可利用作檢修場地的平坦河岸。

8.3.2 浮船的型式應根據泵站的重要性、運行要求、材料供應及施工條件等因素,經技術經濟比較選定。

8.3.3 浮船布置應包括機組設備間、船首和船尾等部分。當機組容量較大、臺數較多時,宜采用下承式機組設備間。浮船首尾甲板長度應根據安全操作管理的需要確定,且不應小于2.0m。首尾艙應封閉,封閉容積應根據船體安全要求確定。

8.3.4 浮船的設備布置應緊湊合理,在不增加外荷載的情況下,應滿足船體平衡與穩定的要求。不能滿足要求時,應采取平衡措施。

8.3.5 浮船的型線和主尺度(吃水深、型寬、船長、型深)應按最大排水量及設備布置的要求選定,其設計應符合內河航運船舶設計規定。在任何情況下,浮船的穩性衡準系數不應小于1.0。

8.3.6 浮船的錨固方式及錨固設備應根據停泊處的地形、水流狀況、航運要求及氣象條件等因素確定。當流速較大時,浮船上游方向固定索不應少于3根。

8.3.7 聯絡管及其兩端接頭形式應根據河流水位變化幅度、流速、取水量及河岸坡度等因素,經技術經濟比較選定。

8.3.8 輸水管的坡度應與岸坡坡度一致。當地質條件能滿足管道基礎要求時,輸水管可沿岸坡敷設;不能滿足要求時,應進行地基處理,并設置支墩固定。

當輸水管設置接頭岔管時,其位置應按水位變化幅度及河岸坡度確定。接頭岔管間的高差可取0.6~2.0m。

8.4 潛沒式泵站

8.4.1 當水源水位變化幅度在15m以上,洪水期較短,含沙量不大時,可采用潛沒式泵站。泵房內宜安裝臥式機組,機組臺數不宜多于4臺。

8.4.2 潛沒式泵站泵房內機電設備可采用單列式或雙列式布置。筒壁頂部應設環形起重設備,泵房內可不另設檢修間。房頂宜設天窗。廊道除設置纜車用作交通運輸外,可兼作進風道和排風道。運行操作屏柜可布置在廊道入口處絞車房內。機電設備應有較高的自動化程度,可在岸上進行控制。

8.4.3 潛沒式泵站泵房底板、墻壁、屋頂等結構應滿足抗滲要求,聯接部位止水措施應可靠耐久。

8.4.4 潛沒式泵站泵房基礎應錨固在完整的基巖上。泵房抗浮穩定安全系數的計算及其允許值,應符合本規范6.3.6和6.3.7的規定。

9 水力機械及輔助設備

9.1 主泵

9.1.1 主泵選型應符合下列要求:

9.1.1.1 應滿足泵站設計流量、設計揚程及不同時期供排水的要求。

9.1.1.2 在平均揚程時,水泵應在高效區運行;在最高與最低揚程時,水泵應能安全、穩定運行。排水泵站的主泵,在確保安全運行的前提下,其設計流量宜按最大單位流量計算。

9.1.1.3 由多泥沙水源取水時,應計入泥沙含量、粒徑對水泵性能的影響;水源介質有腐蝕性時,水泵葉輪及過流部件應有防腐措施。

9.1.1.4 應優先選用國家推薦的系列產品和經過鑒定的產品。當現有產品不能滿足泵站設計要求時,可設計新水泵。新設計的水泵必須進行模型試驗或裝置模型試驗,經鑒定合格后方可采用。采用國外先進產品時,應有充分論證。

9.1.1.5 具有多種泵型可供選擇時,應綜合分析水力性能、機組造價、工程投資和運行檢修等因素擇優確定。條件相同時宜選用臥式離心泵。

9.1.2 梯級泵站主泵選型除應符合本規范9.1.1規定外,尚應滿足下列要求:

9.1.2.1 級間流量搭配合理,在正常情況下不應棄水,也不得用閥門調節流量。

9.1.2.2 應按下列因素確定級間調節流量:

(1)進水側水位的變化幅度;

(2)水泵流量的允許偏差宜為±5%;

(3)汽蝕、磨損對水泵流量的影響;

(4)水源含沙量對水泵流量的影響;

(5)級間的調蓄能力;

(6)級間渠系的輸水損失。

9.1.2.3 軸流泵站或混流泵站宜選用變角調節滿足流量平衡要求。

9.1.2.4 離心泵站的流量調節水泵宜采用1~3臺臥式離心泵。

9.1.2.5 采用無級變速調節應經過技術經濟論證。

9.1.3 多泥沙水源主泵選型除符合本規范9.1.1規定外,還應滿足下列要求:

9.1.3.1 應優先選用汽蝕性能好的水泵。

9.1.3.2 機組轉速宜較低。

9.1.3.3 過流部件應具有抗磨蝕措施。

9.1.3.4 水泵導軸承宜用清水潤滑或油潤滑。

9.1.4 主泵臺數宜為3~9臺。流量變化幅度大的泵站,臺數宜多;流量比較穩定的泵站,臺數宜少。

9.1.5 備用機組數的確定應根據供水的重要性及年利用小時數,并應滿足機組正常檢修要求。

對于重要的城市供水泵站,工作機組3臺及3臺以下時,應增設1臺備用機組;多于3臺時,宜增設2臺備用機組。

對于灌溉泵站,裝機3~9臺時,其中應有1臺備用機組;多于9臺時應有2臺備用機組。

對于年利用小時數很低的泵站,可不設備用機組。

對于處于水源含沙量大或含腐蝕性介質的工作環境的泵站,或有特殊要求的泵站,備用機組經過論證后可增加數量。

9.1.6 對于葉輪名義直徑大于或等于160mm的軸流泵和混流泵,應有裝置模型試驗資料;當對過流部件型線作較大更改時,應重新進行裝置模型試驗。

9.1.7 離心泵和蝸殼式混流泵可采用車削調節方式改變水泵性能參數,對車削后的葉輪必須做靜平衡試驗。

9.1.8 水泵可降速或增速運行。增速運行的水泵,其轉速超過設計轉速5%時,應對其強度、磨損、汽蝕、水力振動等進行論證。

9.1.9 應按下列因素分析確定水泵最大軸功率:

(1)配套電動機與水泵額定轉速不同時對軸功率的影響;

(2)運行范圍內最不利工況對軸功率的影響;

(3)含沙量對軸功率的影響。

9.1.10 水泵安裝高程必須滿足下列要求:

9.1.10.1 在進水池最低運行水位時,必須滿足不同工況下水泵的允許吸上真空高度或必需汽蝕余量的要求。當電動機與水泵額定轉速不同時,或在含泥沙水源中取水時,應對水泵的允許吸上真空高度或必需汽蝕余量進行修正。

9.1.10.2 軸流泵或混流泵立式安裝時,其基準面最小淹沒深度應大于0.5m。

9.1.10.3 進水池內嚴禁產生有害的漩渦。

9.1.11 并聯運行的水泵,其設計揚程應接近,并聯運行臺數不宜超過4臺。串聯運行的水泵,其設計流量應接近,串聯運動臺數不宜超過2臺,并應對第二級泵殼進行強度校核。

9.1.12 采用液壓操作的全調節水泵,全站可共用一套油壓裝置,其有效容積可按一臺接力器有效容積的5倍確定。

9.1.13 低揚程軸流泵應有防止抬機的措施。用于城鎮供水的全調節的水泵,不宜采用油壓操作。

9.1.14 軸流泵站與混流泵站的裝置效率不宜低于70%;凈揚程低于3m的泵站,其裝置效率不宜低于60%。

9.1.15 離心泵站抽取清水時,其裝置效率不宜低于65%;抽取多沙水流時,不宜低于60%。

9.2 進水管道及泵房內出水管道

9.2.1 離心泵進水管道設計流速宜取1.5~2.0m/s,出水管道設計流速宜取2.0~3.0m/s。

9.2.2 離心泵進水管件應按下列要求配置:

9.2.2.1 水泵進口最低點位于進水池最高運行水位以下時,應有截流設施。

9.2.2.2 進水管進口應設喇叭管,喇叭口流速宜取1.0~1.5m/s,喇叭口直徑宜等于或大于1.25倍進水管直徑。

9.2.3 離心泵進水管喇叭口與建筑物距離應符合下列要求:

9.2.3.1 喇叭口的懸空高度:

(1)喇叭管垂直布置時,取(0.6~0.8)D(D為喇叭管進口直徑,下同);

(2)喇叭管傾斜布置時,取(0.8~1.0)D;

(3)喇叭管水平布置時,取(1.0~1.25)D。

9.2.3.2 喇叭口的淹沒深度:

(1)喇叭管垂直布置時,大于(1.0~1.25)D;

(2)喇叭管傾斜布置時,大于(1.5~1.8)D;

(3)喇叭管水平布置時,大于(1.8~2.0)D。

9.2.3.3 喇叭管中心線與后墻距離取(0.8~1.0)D,同時應滿足喇叭管安裝的要求。

9.2.3.4 喇叭管中心線與側墻距離取1.5D。

9.2.3.5 喇叭管中心線至進水室進口距離大于4D。

9.2.4 離心泵出水管件配置應符合下列要求:

9.2.4.1 水泵出口應設工作閥門,揚程高、管道長的大型泵站,宜選用兩階段關閉的液壓操作蝶閥。

9.2.4.2 出水管工作閥門的額定工作壓力及操作力矩,應滿足水泵關閥起動的要求。

9.2.4.3 出水管不宜安裝逆止閥。

9.3 泵站水錘及其防護

9.3.1 有可能產生水錘危害的泵站,在各設計階段均應進行事故停泵水錘計算。在可行性研究階段,允許采用簡易圖解法計算;在初步設計階段及施工圖階段宜采用特征線法或其它精度比較高的計算方法進行計算。

9.3.2 當事故停泵瞬態特性參數不能滿足下列要求時,應采取防護措施。

9.3.2.1 離心泵最高反轉速度不應超過額定轉速的1.2倍,超過額定轉速的持續時間不應超過2min。

9.3.2.2 立式機組在低于額定轉速40%的持續運行時間不應超過2min。

9.3.2.3 最高壓力不應超過水泵出口額定壓力的1.3~1.5倍。

9.3.2.4 管道任何部位不應出現水柱斷裂。

9.3.3 真空破壞閥應有足夠的過流面積,動作應準確可靠;用拍門或快速閘門作為斷流設施時,其斷流時間應滿足水錘防護的要求。

9.4 真空、充水系統

9.4.1 泵站有下列情況之一者宜設真空、充水系統:

9.4.1.1 具有虹吸式出水流道的軸流泵站和混流泵站。

9.4.1.2 臥式泵葉輪淹沒深度低于3/4時。

9.4.2 真空泵宜設2臺,互為備用,其容量確定應符合下列要求:

9.4.2.1 軸流泵和混流泵抽除流道內最大空氣容積的時間宜為10~20min。

9.4.2.2 離心泵單泵抽氣充水時間不宜超過5min。

9.4.3 采用虹吸式出水流道的泵站,可利用已運行機組的駝峰負壓,作為待起動機組抽真空之用,但抽氣時間不應超過10~20min。

9.4.4 抽真空系統應密封良好。

9.5 排水系統

9.5.1 泵站應設機組檢修及泵房滲漏水的排水系統,泵站有調相要求時,應兼顧調相運行排水。檢修排水與其它排水合成一個系統時,應有防止外水倒灌的措施,并宜采用自流排水方式。

9.5.2 排水泵不應少于2臺,其流量確定應滿足下列要求:

9.5.2.1 無調相運行要求的泵站,檢修排水泵可按4~6h排除單泵流道積水和上、下游閘門漏水量之和確定。

9.5.2.2 采用葉輪脫水方式作調相運行的泵站,按一臺機組檢修,其余機組按調相的排水要求確定。

9.5.2.3 滲漏排水自成系統時,可按15~20min排除集水井積水確定,并設1臺備用泵。

9.5.3 滲漏排水和調相排水應按水位變化實現自動操作,檢修排水可采用手動操作。

9.5.4 葉輪脫水調相運行時,流道內水位應低于葉輪下緣0.3~0.5m。

9.5.5 排水泵的管道出口上緣應低于進水池最低運行水位,并在管口裝設拍門。

9.5.6 采用集水廊道時,其尺寸應滿足人工清淤的要求,廊道的出口不應少于2個。采用集水井時,井的有效容積按6~8h的漏水量確定。

9.5.7 在主泵進、出水管道的最低點或出水室的底部,應設放空管。排水管道應有防止水生生物堵塞的措施。

9.5.8 蓄電池室含酸污水及生活污水的排放,應符合環境保護的有關規定。

9.6 供水系統

9.6.1 泵站應設主泵機組和輔助設備的冷卻、潤滑、密封、消防等技術用水以及運行管理人員生活用水的供水系統。

9.6.2 供水系統應滿足用水對象對水質、水壓和流量的要求。水源含沙量較大或水質不滿足要求時,應進行凈化處理,或采用其它水源。生活飲用水應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》的規定。

9.6.3 自流供水時,可直接從泵出水管取水;采用水泵供水時,應設能自動投入工作的備用泵。

9.6.4 供水管內流速宜按2~3m/s選取,供水泵進水管流速宜按1.5~2.0m/s選取。

9.6.5 采用水塔(池)集中供水時,其有效容積應滿足下列要求:

9.6.5.1 軸流泵站和混流泵站取全站15min的用水量。

9.6.5.2 離心泵站取全站2~4h的用水量。

9.6.5.3 滿足全站停機期間的生活用水需要。

9.6.6 每臺供水泵應有單獨的進水管,管口應有攔污設施,并易于清污;水源污物較多時,宜設備用進水管。

9.6.7 沉淀池或水塔應有排沙清污設施,在寒冷地區還有防凍保溫措施。

9.6.8 供水系統應裝設濾水器,在密封水及潤滑水管路上還應加設細網濾水器,濾水器清污時供水不應中斷。

9.6.9 泵房消防設施的設置應符合下列規定:

9.6.9.1 油庫、油處理室應配備水噴霧滅火設備。

9.6.9.2 主泵房電動機層應設室內消火栓,其間距不宜超過30m。

9.6.9.3 單臺儲油量超過5t的電力變壓器,應設水噴霧滅火設備。

9.6.10 消防水管的布置應滿足下列要求:

9.6.10.1 一組消防水泵的進水管不應少于2條,其中1條損壞時,其余的進水管應能通過全部用水量。消防水泵宜用自灌式充水。

9.6.10.2 室內消火栓的布置,應保證有2支水槍的充實水柱同時到達室內任何部位。

9.6.10.3 室內消火栓應設于明顯的易于取用的地點,栓口離地面高度應為1.1m,其出水方向與墻面應成90°角。

9.6.10.4 室外消防給水管道直徑不應小于100mm。

9.6.10.5 室外消火栓的保護半徑不宜超過150m,消火栓距離路邊不應大于2.0m,距離房屋外墻不宜小于5m。

9.6.11 室內消防用水量宜按2支水槍同時使用計算,每支水槍用水量不應小于2.5L/s。同一建筑物內應采用同一規格的消火栓、水槍和水帶,每根水帶長度不應超過25m。

9.7 壓縮空氣系統

9.7.1 泵站應根據機組的結構和要求,設置機組制動、檢修、防凍吹冰、密封圍帶、油壓裝置及破壞真空等用氣的壓縮空氣系統。

9.7.2 壓縮空氣系統應滿足各用氣設備的用氣量、工作壓力及相對濕度的要求,根據需要可分別設置低壓和高壓系統:

低壓系統壓力應為8×105~10×105Pa;

高壓系統壓力應為25×105~40×105Pa。

9.7.3 低壓系統應設貯氣罐,其總容積可按全部機組同時制動的總耗氣量及最低允許壓力確定。

9.7.4 低壓空氣壓縮機的容量可按15~20min恢復貯氣罐額定壓力確定。

低壓系統宜設2臺空氣壓縮機,互為備用,或以高壓系統減壓作為備用。

9.7.5 高壓空氣壓縮機宜設2臺,總容量可按2h內將1臺油壓裝置的壓力油罐充氣至額定工作壓力值確定。

9.7.6 低壓空氣壓縮機宜按自動操作設計,貯氣罐應設安全閥、排污閥及壓力信號裝置。

9.7.7 空氣壓縮機和貯氣罐宜設于單獨的房間內。主供氣管道應有坡度,并在最低處裝設集水器和放水閥。空氣壓縮機出口管道上應設油水分離器。自動操作時,應裝卸荷閥和溫度繼電器以及監視冷卻水中斷的示流信號器。

9.7.8 供氣管直徑應按空氣壓縮機、貯氣罐、用氣設備的接口要求,并結合經驗選取。低壓系統供氣管道可選用水煤氣管,高壓系統應選用無縫鋼管。

9.8 供油系統

9.8.1 泵站應根據需要設置機組潤滑、葉片調節、油壓啟閉等用油的透平油供油系統和變壓器、油斷路器用油的絕緣油供油系統。兩系統均應滿足貯油、輸油和油凈化的要求。

9.8.2 透平油和絕緣油供油系統均宜設置不少于2只容積相等、分別用于貯存凈油和污油的油桶。

每只透平油桶的容積,可按最大一臺機組、油壓裝置或油壓啟閉設備中最大用油量的1.1倍確定。

每只絕緣油桶的容積,可按最大一臺變壓器用油量的1.1倍確定。

9.8.3 油處理設備的種類容量及臺數應根據用油量選擇。泵站不宜設油再生設備和油化驗設備。

9.8.4 梯級泵站或泵站群宜設中心油系統,配置油分析與油化驗設備,加大貯油及油凈化設備的容量和臺數,并根據情況設置油再生設備。每個泵站宜設能貯存最大一臺機組所需油量的凈油容器一個。

9.8.5 機組臺數在4臺及4臺以上時,宜設供、排油總管。機組充油時間不宜大于2h。機組少于4臺時,可通過臨時管道直接向用油設備充油。

9.8.6 裝有液壓操作閥門的泵站,在低于用油設備的地方設漏油箱,其數量可根據液壓閥的數量決定。

9.8.7 油桶及變壓器事故排油不應污染水源或污染環境。

9.9 起重設備及機修設備

9.9.1 泵站應設起重設備,其額定起重量應根據最重吊運部件和吊具的總重量確定。起重機的提升高度應滿足機組安裝和檢修的要求。

9.9.2 起重量等于或小于5t,主泵臺數少于4臺時,宜選用手動單梁起重機;起重量大于5t時,宜選用電動單梁或雙梁起重機。

9.9.3 起重機的工作制應采用輕級、慢速。制動器及電氣設備的工作制應采用中級。

9.9.4 起重機跨度級差應按0.5m選取,起重機軌道兩端應設阻進器。

9.9.5 泵站宜設機械修配間,機修設備的品種和數量應滿足機組小修的要求。

9.9.6 梯級泵站或泵站群宜設中心修配廠,所配置的機修設備應能滿足機組及輔助設備大修的要求。各泵站還應配備簡易的常用機修設備。

9.9.7 泵站可適當配置供維修與安裝用的汽車、手動葫蘆和千斤頂等起重運輸設備。

9.10 通風與采暖

9.10.1 泵房通風與采暖方式應根據當地氣候條件、泵房型式及對空氣參數的要求確定。

9.10.2 主泵房和輔機房宜采用自然通風。當自然通風不能滿足要求時,可采用自然進風,機械排風。中控室和微機室宜設空調裝置。

9.10.3 主電動機宜采用管道通風、半管道通風或空氣密閉循環通風。風沙較大的地區,進風口宜設防塵濾網。

9.10.4 蓄電池室、貯酸室和套間應設獨立的通風系統。室內換氣次數應符合下列規定:

(1)開敞式酸性蓄電池室,不應少于15次/h;

(2)防酸隔爆蓄電池室,不應少于6次/h;

(3)貯酸室,不應少于6次/h;

(4)套間,不應少于3次/h。

(5)蓄電池室及貯酸室應采用機械排風,室內應保持負壓。嚴禁室內空氣循環使用。排風口至少應高出泵房頂1.5m。

9.10.5 蓄電池室、貯酸室和套間的通風設備應有防腐措施。配套電動機應選用防爆型。通風機與充電裝置之間可設電氣聯鎖裝置。

當采用防酸隔爆蓄電池時,通風機與充電裝置之間可不設電氣聯鎖裝置。

9.10.6 蓄電池室溫度宜保持在10~35℃。室溫低于10℃時,可在旁室的進風管上裝設密閉式電熱器。電熱器與通風機之間應設電氣聯鎖裝置。不設采暖設備時,室內最低溫度不得低于0℃。

9.10.7 中控室、微機室和載波室的溫度不宜低于15℃,當不能滿足時應有采暖設施,且不得采用火爐。

電動機層宜優先利用電動機熱風采暖,其室溫在5℃及其以下時,應有其它采暖設施。嚴寒地區的泵站在非運行期間,可根據當地情況設置采暖設備。

9.10.8 主泵房和輔機房夏季室內空氣參數應符合表9.10.8-1及表9.10.8-2的規定。

主泵房夏季室內空氣參數表 表9.10.8-1 | 部位 | 室外計算

溫 度

(℃) | 地面式泵房 | 地下式或半地下式泵房 | 溫 度

(℃) | 相對濕度

(%) | 平均風速

(m/s) | 溫 度

(℃) | 相對濕度

(%) | 平均風速

(m/s) | 電動機

層工作

地帶 | <29 | <32 | <75 | 不規定 | <32 | <75 | 0.2~0.5 | | 29~32 | 比室外高3 | <75 | 0.2~0.5 | 比室外高2 | <75 | 0.5 | | >32 | 比室外高3 | <75 | 0.5 | 比室外高2 | <75 | 0.5 | | 水泵層 | <33 | <80 | 不規定 | <33 | <80 | 不規定 | 輔機房夏季室內空氣參數表 表9.10.8-2 | 部位 | 室外計算

溫 度

(℃) | 地面式泵房 | 地下式或半地下式泵房 | 溫 度

(℃) | 相對濕度

(%) | 平均風速

(m/s) | 溫 度

(℃) | 相對濕度

(%) | 平均風速

(m/s) | 中控

室載

波室 | <29 | <32 | <70 | 0.2 | <32 | ≤70 | 不規定 | | 29~32 | <32 | <70 | 0.2~0.5 | 比室外高2 | ≤70 | 0.2 | | >32 | <32 | <70 | 0.5 | <33 | ≤70 | 0.2~0.5 | | 微機室 | 29~25 | ≤60 | 0.2~0.5 | 20~25 | ≤60 | 0.2~0.5 | | 開關室站用變壓器室 | ≤40 | 不規定 | 不規定 | ≤40 | 不規定 | 不規定 | | 蓄電池室 | ≤35 | ≤75 | 不規定 | ≤35 | 不規定 | 不規定 | 9.11 水力機械設備布置

9.11.1 泵房水力機械設備布置應滿足設備的運行、維護、安裝和檢修的要求,達到緊湊、整齊、美觀的要求。

9.11.2 立式泵機組的間距應取下列的大值:

9.11.2.1 電動機風道蓋板外徑與不小于1.5m寬的運行通道的尺寸總和。

9.11.2.2 進水流道最大寬度與相鄰流道之間的閘墩厚度的尺寸總和。

9.11.3 機組段長度應按本規范9.11.2的規定確定。當泵房分縫或需放置輔助設備時,可適當加大。

9.11.4 臥式泵進水管中心線的距離應符合上列要求:

9.11.4.1 單列布置時,相鄰機組之間的凈距不應小于1.8~2.0m。

9.11.4.2 雙列布置時,管道與相鄰機組之間的凈距不應小于1.2~1.5m。

9.11.4.3 就地檢修的電動機應滿足轉子抽芯的要求。

9.11.4.4 應滿足進水喇叭管布置及水工布置的要求。

9.11.5 邊機組段長度應滿足設備吊裝以及樓梯、交通道布置的要求。

9.11.6 安裝檢修間長度可按下列原則確定:

9.11.6.1 立式機組應滿足一臺機組安裝或擴大性大修的要求。機組檢修應充分利用機組間的空地。在安裝間,除了放置電動機轉子外,尚應留有運輸最重件的汽車進入泵房的場地,其長度可取1.0~1.5倍機組段長度。

9.11.6.2 臥式機組應滿足設備進入泵房的要求,但不宜小于5.0m。

9.11.7 主泵房寬度應按下列原則確定:

9.11.7.1 立式機組:泵房寬度應由電動機或風道最大尺寸及上、下游側運行維護通道所要求的尺寸確定。電動機層和水泵層的上、下游側均應有運行維護通道,其凈寬不宜小于1.2~1.5m;當一側布置有操作盤柜時,其凈寬不宜小于2.0m。水泵層的運行通道還應滿足設備搬運的要求。

9.11.7.2 臥式機組:泵房寬度應根據水泵、閥門和所配置的其它管件尺寸,并滿足設備安裝、檢修以及運行維護通道或交通道布置的要求確定。

9.11.8 主泵房電動機層以上凈高應滿足以下要求:

9.11.8.1 立式機組:應滿足水泵軸或電動機轉子連軸的吊運要求。如果葉輪調節機構為機械操作,還應滿足調節桿吊裝的要求。

9.11.8.2 臥式機組:應滿足水泵或電動機整體吊運或從運輸設備上整體裝卸的要求。

9.11.8.3 起重機最高點與屋面大梁底部距離不應小于0.3m。

9.11.9 吊運設備與固定物的距離應符合下列要求:

9.11.9.1 采用剛性吊具時,垂直方向不應小于0.3m;采用柔性吊具時,垂直方向不應小于0.5m。

9.11.9.2 水平方向不應小于0.4m。

9.11.9.3 主變壓器檢修時,其抽芯所需的高度不得作為確定主泵房高度的依據。起吊高度不足時,應設變壓器檢修坑。

9.11.10 水泵層凈高不宜小于4.0m,排水泵室凈高不宜小于2.4m,排水廊道凈高不宜小于2.2m。空氣壓縮機室凈高應大于貯氣罐總高度,且不應低于3.5m,并有足夠的泄壓面積。

9.11.11 在大型臥式機組的四周,宜設工作平臺。平臺通道寬度不宜小于1.2m。

9.11.12 裝有立式機組的泵房,應有直通水泵層的吊物孔,其尺寸應能滿足導葉體吊運的要求。

9.11.13 在泵房的適當位置應預埋便于設備搬運或檢修的掛環以及架設檢修平臺所需要的構件。

10 電氣設計

10.1 供電系統

10.1.1 泵站的供電系統設計應以泵站所在地區電力系統現狀及發展規劃為依據,經技術經濟論證,合理確定供電點、供電系統接線方案、供電容量、供電電壓、供電回路數及無功補償方式等。

10.1.2 泵站宜采用專用直配輸電線路供電。根據泵站工程的規模和重要性,合理確定負荷等級。

10.1.3 對泵站的專用變電站,宜采用站、變合一的供電管理方式。

10.1.4 泵站供電系統應考慮生活用電,并與站用電分開設置。

10.2 電氣主接線

10.2.1 電氣主接線設計應根據供電系統設計要求以及泵站規模、運行方式、重要性等因素全理確定。應接線簡單可靠、操作檢修方便、節約投資。當泵站分期建設時,應便于過渡。

10.2.2 電氣主接線的電源側宜采用單母線不分段。對于雙回路供電的泵站,也可采用單母線分段或其它接線方式。

10.2.3 電動機電壓母線宜采用單母線接線,對于多機組、大容量和重要泵站也可采用單母線分段接線。

10.2.4 6~10kV電動機電壓母線進線回路宜設置斷路器。采用雙回路供電時,應按每一回路承擔泵站全部容量設計。

10.2.5 站用變壓器宜接在供電線路進線斷器的線路一側,也可接在主電動機電壓母線上。

當設置2臺站用變壓器,且附近有可靠外來電源時,宜將其中1臺與外電源連接。

10.3 主電動機及主要電氣設備選擇

10.3.1 泵站電氣設備選擇應符合下列規定:

10.3.1.1 性能良好、可靠性高、壽命長。

10.3.1.2 功能合理,經濟適用。

10.3.1.3 小型、輕型化,占地少。

10.1.3.4 維護檢修方便,不易發生誤操作。

10.3.1.5 確保運行維護人員的人身安全。

10.3.1.6 便于運輸和安裝。

10.3.1.7 設備噪聲應符合國家有關環境保護的規定。

10.3.1.8 對風沙、冰雪、地震等自然災害,應有防護措施。

10.3.2 泵站主電動機的選擇應符合下列要求:

10.3.2.1 主電動機的容量應按水泵運行可能出現的最大軸功率選配,并留有一定的儲備,儲備系數宜為1.10~1.05。

10.3.2.2 主電動機的型號、規格和電氣性能等應經過技術經濟比較選定。

10.3.2.3 當技術經濟條件相近時,電動機額定電壓宜優先選用10kV。

10.3.3 主變壓器的容量應根據泵站的總計算負荷以及機組起動、運行方式進行確定。

當選用2臺及2臺以上變壓器時,宜選用相同型號和容量的變壓器。

當選用不同容量和型號的變壓器時,必須符合變壓器并列運行條件。

主變壓器容量計算與校難應符合本規范附錄D的規定。

10.3.4 泵站在系統中有調相任務,或供電網絡的電壓偏移不能滿足供電電壓要求時,宜選用有載調壓變壓器。

10.3.5 選擇6~10kV斷路器時,應按電動機起動頻繁度和短路電流,選用新型電氣設備。

10.3.6 導體和電器的選擇及校驗,除應符合本規范的規定外,尚應符合國家現行標準《導體和電器設備選擇設計技術規定》及《高壓配電裝置設計技術規程》的有關規定。

10.4 無功功率補償

10.4.1 無功功率補償應按現行的《全國供用電規則》及《功率因數調整電費辦法》的要求進行設計,做到全面規劃,合理布局,就地平衡。

10.4.2 泵站在計費計量點的功率因數不應低于0.85。當主變壓器采用有載調壓裝置或容量在3150kVA及3150kVA以上時,功率因數不應低于0.9。達不到上述要求時,應進行無功功率補償。

10.4.3 主電動機的單機額定容量在630kW及630kW以上時,宜用同步電動機進行補償。

10.4.4 主電動機的單機額定容量在630kW以下的泵站,宜采用靜電電容器進行無功功率補償。無功補償電容器應分組,并能根據需要及時投入或退出運行。電容補償裝置宜選用成套電容器柜,并應裝設專用的控制、保護和放電設備。設備載流部分長期允許電流不應小于電容器組額定電流值的1.3倍。

10.5 機組起動

10.5.1 機組應優先采用全電壓直接起動方式,并應符合下列規定:

10.5.1.1 母線電壓降不宜超過額定電壓的15%。

10.5.1.2 當電動機起動引起的電壓波動不致破壞其它用電設備正常運行,且起動電磁力矩大于靜阻力矩時,電壓降可不受15%額定電壓的限制。

10.5.1.3 當對系統電壓波動有特殊要求時,也可采用降壓起動。

10.5.1.4 必要時應進行起動分析,計算起動時間和校驗主電動機的熱穩定。

10.5.2 電動機起動應按供電系統最小運行方式和機組最不利的運行組合形式進行計算:

10.5.2.1 當同一母線上全部裝置同步電動機時,必須首先按最大一臺機組的起動進行起動計算。

10.5.2.2 當同一母線上全部裝置異步電動機時,必須按最后一臺最大機組的起動進行起動計算。

10.5.2.3 當同一母線上裝置有同步電動機和異步電動機時,必須按全部異步電動機投入運行,再起動最大一臺同步電動機的條件進行起動計算。

10.6 站用電

10.6.1 泵站站用電設計應根據電氣主接線及運行方式、樞紐布置條件和泵站特性進行技術經濟比較確定。

10.6.2 站用變壓器臺數應根據站用電的負荷性質、接線形式和檢修方式等綜合確定,數量不宜超過2臺。

10.6.3 站用變壓器容量應滿足可能出現的最大站用負荷。采用2臺站用變壓器時,其中1臺退出運行,另1臺應能承擔重要站用負荷或短時最大負荷,其容量應按本規范附錄E的要求選擇。

10.6.4 站用電的電壓應采用380/220V中性點接線的三相四線制系統。當設置2臺站用變壓器時,站用電母線宜采用單母線分段接線,并裝設備用電源自動投入裝置。由不同電壓等級供電的2臺站用變壓器低壓側不得并列運行。接有同步電動機勵磁電源的站用變壓器,應將其高壓側與該電動機接在同一母線段。

10.6.5 集中布置的站用電低壓配電裝置,應采用成套低壓配電屏。對距離低壓配電裝置較遠的站用電負荷,宜在負荷中心設置動力配電箱供電。

10.7 屋內外主要電氣設備布置及電纜敷設

10.7.1 泵站電氣設備布置應符合下列要求:

10.7.1.1 布置應緊湊,并有利于主要電氣設備之間的電氣聯接和安全運行,且檢修維護方便。降壓變電站應盡量靠近主泵房、輔機房。

10.7.1.2 必須結合泵站樞紐總體規劃,交通道路、地形、地質條件,自然環境和水工建筑物等特點進行布置,應減少占地面積和土建工程量,降低工程造價。

10.7.1.3 泵站分期建設時,應按分期實施方案確定。

10.7.2 6~10kV高壓配電裝置應優先采用成套高壓開關柜,并設置單獨的高壓配電室。高、低壓配電室,中控室,電纜溝進、出口洞,通氣孔應有防止鳥、雀、鼠等小動物鉆入和雨雪飄入屋內的設施。

10.7.3 電動機單機容量在630kW及630kW以上,且機組在2臺及2臺以上時或單機容量在630kW以下、且機組臺數在3臺以上時,應設中控室,采用集中控制。室凈高不應低于4m。

10.7.4 中控室的設計應符合下列要求:

10.7.4.1 便于運行和維護。

10.7.4.2 條件允許時,宜設置能從中控室瞭望機組的窗戶或平臺。

10.7.4.3 中控室面積應根據泵站規模、自動化水平等因素確定。

10.7.4.4 中控室噪聲、溫度和濕度應滿足工作和設備環境要求。

10.7.5 站用變壓器如布置在主泵房內,其油量為100kg以上時,應安裝在單獨的防爆專用變壓器小間內,站用電低壓配電裝置應靠近站用變壓器布置。

專供同步電動機勵磁用的油浸變壓器亦應安裝在單獨小間內。

10.7.6 站用變壓器室內最高溫度不應超過設備最高允許使用溫度,干式變壓器場地的相對濕度不宜大于85%。

10.7.7 干式變壓器可不設單獨的變壓器小間,高、低壓引線裸露部分對地距離應符合國家現行標準《高壓配電裝置設計技術規程》的規定。對無外罩的干式變壓器應設置安全防護設施。

10.7.8 油浸變壓器上部空間不得作為與其無關的電纜通道。干式變壓器上部可通過電纜,但電纜與變壓器頂部距離不得小于2m。

10.7.9 6~10kV高壓配電裝置和380/220V低壓配電裝置宜布置在單獨的高低壓配電室內。

10.7.10 同步電動機勵磁屏宜布置在機旁。當機組保護、自動屏等布置在機旁時,可選用同一類型屏,采用一列式布置。

10.7.11 布置在室內的配電裝置和站用變壓器應設火警信號裝置。

10.7.12 當采用酸性蓄電池時,必須設單獨的蓄電池室,并應布置在地面層,不得布置在中控室和高、低壓配電室,電子計算機房和通信室上層。蓄電池室應有套間和通風設施,其設計應符合國家現行標準《蓄電池運行規程》的有關規定。

10.7.13 高壓油浸式電容器室的設計應符合下列要求:

10.7.13.1 耐火等級不應低于二級。

10.7.13.2 環境溫度不應低于-5℃,且不得超過40℃。

10.7.13.3 電容器組應設置貯油坑。

10.7.14 中控室,主泵房和高、低壓配電室內的電纜,應敷設在電纜支(吊)架上或電纜溝內托架上。電纜溝應設強度高、質量輕、便于移動的防火蓋板。

10.7.15 電纜溝內應設置防火、排水設施,排水坡度不宜小于2%。電纜管進、出口應采取防止水進入管內的措施。

10.7.16 屋外直埋敷設的電纜,其埋設深度不宜小于0.7m。當凍土層厚度超過0.7m時,應采取防止電纜損壞的措施。

10.7.17 電纜敷設應符合下列要求:

10.7.17.1 普通支(吊)架的跨距、橋架組成中的梯形托架橫撐間距,不宜大于表10.7.17-1所列數值。

普通支(吊)架跨距、橋架組成中的

梯形托架橫撐間距(mm) 表10.7.17-1 | 類 型 | 明敷電纜特征 | 敷設方式 | | 水 平 | 垂 直 | | 普通支(吊)架跨距 | 全塑性

除全塑型外的中、低壓電纜35kV以上高壓電纜 | 400①

800

1500 | 1000

1500

2000 | 橋架組成中的梯形

托架、橫撐間距 | 中低壓電纜

35kV以上高壓電纜 | 300

400 | 400

600 | 注:①沿支架能把電纜固定時,允許跨距增大一倍。

10.7.17.2 電纜垂直敷設時,應在每一個支架上用夾頭固定;水平敷設時,應在電纜首末兩端、轉彎處兩側及接頭處用夾頭固定。鋼絲鎧裝電纜水平敷設時,支持點間距可取3~5m;垂直敷設時,可取6~10m。

10.7.17.3 垂直敷設或沿陡坡敷設的電纜,最高點與最低點之間的允許最大高差不應超過表10.7.17-2的規定。

電纜允許最大高差 表10.7.17-2 | 電纜種類 | 額定電壓

(kV) | 結構型式 | 允許敷設高差(m) | | 鉛包鋁包 | 塑 料 | 粘性油浸紙

絕緣電纜 | 3及3以下 | 無鎧裝 | 20 | 20 | | 有鎧裝 | 25 | 25 | | 6~10 | 有(無)鎧裝 | 15 | 15 | | 20~35 | 有(無)鎧裝 | 5 | 5 | 油浸紙滴干

絕緣電纜 | 1~10 | 鉛(鋁)包型 | 100 | 100 | | 分相包型 | 300 | | 10.7.17.4 電纜允許彎曲半徑不得小于表10.7.17-3的規定。

國產常用電纜允許彎曲半徑(電纜外徑倍數) 表10.7.17-3 | 電纜種類 | 多芯 | 單芯 | | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 10 | 10 | | 橡皮絕緣 | 非裸鉛包或鋼鎧套 | 10 | | | 裸鉛包護套 | 15 | | 鋼鎧護套 | 20 | | 交聯聚乙烯絕緣電纜(35kV及35kV以下) | 15 | 20 | 油浸絕

絕緣 | 鉛包 | 鎧裝 | 15 | | | 無鎧裝 | 20 | 10 | | 鋁包 | 外徑在40mm以下時 | 25 | 25 | | 外徑在40mm以上時 | 30 | 30 | 10.7.17.5 電纜從地下(或電纜溝、廊道、井)引出在地坪上2m高的一段應采用金屬管或罩加以保護并可靠接地。

10.7.17.6 動力電纜與控制電纜分層敷設在同一電纜支架上時,動力電纜應在控制電纜的上面,格層之間應用耐火板隔開。動力電纜格層間應按電壓高的在最上層,依電壓高低順序向下排列,并在層間加裝石棉水泥板。

10.7.17.7 電纜穿管敷設時,每管宜只穿一根電纜,管內徑與電纜外徑之比不得小于1.5。每管最多不應超過3個彎頭,直角彎頭不應多于2個。

10.8 電氣設備的防火

10.8.1 泵站電氣設備的防火,應貫徹“預防為主,防消結合”的消防工作方針,預防火災,減少火災危害。應積極采用先進的防火技術,做到保障安全,使用方便,經濟合理。

10.8.2 泵站建筑物、構筑物生產的火災危險性類別和耐火等級不應低于表10.8.2的規定。

建筑物、構筑物生產的火災危險性

類別和耐火等級表 表10.8.2 | 類 別 | 建筑物、構筑物名稱 | 火災危險性類別 | 耐火等級 | 一、

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. | 主要建筑物、構筑物

主泵房、輔機房及安裝間

油浸式變壓器室

干式變壓器室

配電裝置室

單臺設備充油量>100kg

單臺設備充油量<100kg

母線室、母線廊道和豎井

中控室(含照明夾層)、繼電保護屏室、自動和遠動裝置室、電子計算機房、通信室

屋外變壓器場

屋外開關站、配電裝置構架

組合電氣開關站

高壓充油電纜隧道和豎井

高壓干式電力電纜道和豎井

電力電纜室、控制電纜室、電纜隧道和豎井

蓄電池室

防酸隔爆型鉛酸蓄電池室

堿性蓄電池室

貯酸室、套間及通風機室

充放電盤室

通風機室、空氣調節設備室

供排水泵室

消防水泵室 |

丁

丙

丁

丙

丁

丁

丙

丙

丁

丁

丙

丁

丁

丙

丁

丙

丁

戊

戊

戊 |

二

一

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

二

三

二

| 二、

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. | 輔助生產建筑物

油處理室

繼電保護和自動裝置試驗室

高壓試驗室、儀表試驗室

機械試驗室

電工試驗室

機械修配廠

水工觀測儀表室 |

丙

丙

丁

丁

丁

丁

丁 | 二

二

二

三

三

三

二 | 三、

1.

2.

3. | 附屬建筑物、構筑物

一般器材倉庫

警衛室

汽車庫(含消防倉庫) | | 三

三

三 | 10.8.3 站、區地面建筑物、屋外電氣設備周圍及主泵房、輔機房均應設置消火栓。

10.8.4 油量為2500kg以上的油浸式變壓器之間防火間距:電壓為35kV及35kV以下時,不應小于5m;電壓為110kV時,不應小于8m;電壓為220kV時,不應小于10m。

10.8.5 當相鄰2臺油浸式變壓器之間防火間距不能滿足要求時,應設置防火隔墻。隔墻頂高不應低于變壓器油枕頂端高程,隔墻長度不應短于變壓器貯油坑兩端各加0.5m之和。

10.8.6 油浸式變壓器及其它充油電氣設備,其單臺油量在100kg以上時,應設置貯油坑及公共集油池。

10.8.7 貯油坑容積應按貯存單臺設備100%的油量確定。當貯油坑底設有排油管,能將油安全排到公共集油池時,其容積可按20%油量確定。

排油管內徑不應小于150mm。管口應加裝金屬濾網。

10.8.8 貯油坑內應鋪設粒徑為50~80mm卵石層,其厚度不宜小于0.25m。

貯存100%設備油量的貯油坑上部宜裝設柵格,柵條凈距不應大于40mm。應在柵格上鋪放卵石層。

10.8.9 油浸式站用變壓器布置在屋內時,房門應為向外開啟的乙級防火門,并直通屋外或走廊,不得開向其它房間。

10.8.10 變電站、配電裝置室、蓄電池室、中控室、計算機房和通信室等均應配置手提式鹵代烷滅火器及其它滅火器材。

10.8.11 配電裝置室的長度大于7m時,應設2個出口;大于60m時,宜再增設1個出口。

10.8.12 配電裝置室的門應為向疏散方向開啟的丙級防火門。相鄰配電裝置室之間有門時,門應能向兩個方向開啟。

10.8.13 防酸隔爆型鉛酸蓄電池室應有泄壓設施。其泄壓面設置不應影響疏散通道及設備安全。泄壓面積與該室體積的比值不應小于0.03(m2/m3)。

10.8.14 電纜室、電纜隧道和穿越各機組段之間架空敷設的動力電纜、控制電纜等均應分層排列敷設。動力電纜上下層之間,應裝設耐火隔板,其耐火極限不應低于0.5h。

10.8.15 電纜隧道和電纜溝道在穿越中控室、配電裝置室處;穿越泵房外墻邊以及電纜分支引接處,應設防火分隔設施。

10.8.16 動力電纜和控制電纜隧道每150m、充油電力電纜隧道每120m、電纜溝道每20m、電纜室每300m宜設一個防火分隔物。

防火分隔物應采用非燃燒材料,其耐火極限不應低于0.7h。

設在防火分隔物上的門應為丙級防火門。當不設防火門時,在防火分隔物兩側各1m的電纜區段上,應有防止串火的措施。

10.9 過電壓保護及接地裝置

10.9.1 磚木結構(無鋼筋)主泵房和輔機房、屋內外配電裝置、母線橋與架空進線、油處理室等重要設施均應裝設防直擊雷保護裝置。

10.9.2 電壓在110kV及110kV以上的屋外配電裝置防直擊雷保護,可將避雷針裝設在配電裝置構架上,構架應可靠接地。

對于35~60kV配電裝置的防直擊雷保護,宜采用獨立避雷針,附近應設避雷針輔助接地裝置,其接地電阻不應大于10Ω。

獨立避雷針離被保護的建筑物及與其有聯系的金屬物的距離應符合下列要求:

S1≥0.3R+0.1hx (10.9.2-1)

S2≥0.3R (10.9.2-2)

式中 S1——地上部分距離(m),當S1<5m時,取S1=5m;

S2——地下部分距離(m),當S2<3m時,取S2=3m;

R——避雷針接地裝置的沖擊接地電阻(Ω);

hx——被保護物或計算點的高度(m)。

10.9.3 采用避雷線作為防直擊雷保護時,避雷線與屋面和各種突出體的距離應符合下列規定:

S3≥0.1R+0.05L (10.9.3)

式中 S3——避雷線與屋面和各種突出物體的距離(m),當S3<3m時,取S3=3m并應計及避雷線的弧度;

R——避雷線每端接地裝置的沖擊電阻(Ω);

L——避雷線的水平長度(m)。

避雷線接地裝置的沖擊電阻值不應大于10。在土壤電阻率高的地區,允許提高電阻值,且必須符合本條和本規范10.9.2規定的距離要求。

10.9.4 當本規范10.9.1所列的建筑物設立獨立避雷針有困難時,可采用避雷針作為防直擊雷保護。其網格宜為8~10m。接地引線應遠離電氣設備,其數量不應少于2處,每隔10~20m引一根,可與總接地網連接,并在連接處加設集中接地裝置,其接地電阻不應大于10Ω。

10.9.5 鋼筋混凝土結構主泵房、中控制室、屋內配電裝置室、油處理室、大型電氣設備檢修間等,可不設專用的防直擊雷保護裝置,但應將建筑物頂上的鋼筋焊接成網。所有金屬構搶占、金屬保護網、設備金屬外殼及電纜的金屬外皮等均應可靠接地,并與總接地網連接。

10.9.6 屋外配電裝置應采用閥型避雷器以及與避雷器相配合的進線保護段,作為防侵入雷電池的保護。

10.9.7 直接與架空線路連接的電動機應在母線上設置閥型避雷器與電容器組。對中性點有引出線的電動機,還應在中性點設置一只閥型避雷器,該避雷器應符合下列要求:

10.9.7.1 滅弧電壓(最大允許電壓)不應低于1.2倍相電壓。

10.9.7.2 工頻放電電壓不應低于2.2倍相電壓。

10.9.7.3 沖擊放電電壓和殘壓不應高于電動機耐壓試驗電壓。

10.9.8 保護電動機的避雷器應采用保護旋轉電機的專用避雷器,并應靠近電動機裝設。當避雷器和電容器組與電動機之間的電氣距離不超過50m 時,應在每組母線上裝設一套避雷器和電容器組。

10.9.9 泵站應裝設保護人身和設備安全的接地裝置。接地裝置應充分利用直接埋入地中或水中的鋼筋、壓力鋼管、閘門、攔污柵等金屬件,以及其它各種金屬結構等自然接地體。

當自然接地體的接地電阻常年都能符合要求時,不宜設單獨的人工接地體,但自然接地體之間必須可靠連接,鋼筋之間連接必須電焊。不能符合要求時,應裝設人工接地裝置。

10.9.10 對小電流接地系統,其接地裝置的接地電阻值不宜超過4Ω。對大電流接地系統,其接地裝置的接地電阻值不宜超過0.5Ω。

10.9.11 泵站接地網宜采用棒型和帶型接地體聯合組成的環形接地裝置,環形接地裝置應埋于凍土層以下,接地體埋設深度不宜小于0.7m。接地裝置應在不同地點引出,與屋內接地干線可靠連接。引出線不得少于2根,并應設置自然接地體與人工接地體分開的測量井。垂直打入地下的接地鋼管,其直徑宜為50~60mm,長度宜為2.5m,接地極間距不應小于4m。接地扁鐵截面積不應小于48mm2,厚度不應小于4mm。埋于有強烈腐蝕性土壤中的接地扁鐵,其截面積不得小于160mm2,厚度不應小于4mm。

10.9.12 1kV以下中性點直接接地的電網中,電力設備的金屬外殼宜與變壓器接地中性線(零線)連接。

10.9.13 泵站的過電壓保護和接地裝置除應符合本節規定外,并應符合現行國家標準《工業與民用電力裝置的過電壓保護設計規范》及《工業與民用電力裝置的接地設計規范》的有關規定。

10.10 照明

10.10.1 泵站應設置正常工作照明、事故照明以及必要的安全照明裝置。

10.10.2 工作照明電源應由廠用電系統的380/220V中性點直接接地的三相四線制系統供電,照明裝置電壓宜采用交流220V;事廠照明電源應由蓄電池或其它固定可靠電源供電;安裝高度低于2.5m時,應采用防止觸電措施或采用12~36V安全照明。

10.10.3 站內照明導線應按導線允許載流量選擇,且用允許電壓損失進行校驗。

10.10.4 泵站各種場種的最低照度標準值,應按表10.10.4規定執行。

泵站最低照度標準值 表10.10.4 | 工作場所地點 | 工作面名稱 | 規定照度

被照面 | 工作照明(lx) | 事故照明

(lx) | | 混合 | 一般 | | 一、主泵房和輔機房: | | | | | | | 1.主機室(無天然采光) | 設備布置和維護地區 | 離地0.8m水平面 | 500 | 150 | 10 | | 2.主機室(有天然采光) | 設備布置和維護地區 | 離地0.8m水平面 | 300 | 100 | 10 | | 3.中控室(主環范圍內) | 控制盤上表針,操作屏臺,值班臺 | 控制盤上表針垂直面

控制臺水平面 | | 200

500 | 30 | | 4.繼電保護盤室、控制屏 | 屏前屏后 | 離地0.8m水平面 | | 100 | 5 | | 5.計算機房、通信室 | 設備上 | 離地0.8m水平面 | | 200 | 10 | | 6.高低壓配電裝置、母線室,變壓器室 | 設備布置和維護地區 | 離地0.8m水平面 | | 75 | 3 | | 7.蓄電池室 | 設備布置和維護地區 | | | 30 | 3 | | 8.電氣試驗室 | | 離地0.8m水平面 | 300 | 100 | | | 9.機修間 | 設備布置和維護地區 | 離地0.8m水平面 | 200 | 60 | | | 10.主要樓梯和通道 | | 地面 | | 10 | 0.5 | | 二、室外: | | | | | | | 1.35kV及35kV以上配電裝置 | | 垂直面 | | 5 | | | 2.主要通道和車道 | | 地面 | | 1 | | | 3.水工建筑物 | | 地面 | | 5 | | 10.10.5 泵站內外照明應采用光學性能和節能特性好的新型燈具,安裝的燈具應便于檢修和更新。

10.10.6 在正常工作照明消失仍需工作的場所和運行人員來往的主要通道均應裝設事故照明。

10.10.7 照明線的零線不得裝設開關和熔斷器。

10.11 繼電保護及安全自動裝置

10.11.1 泵站的電力設備和饋電線路均應裝設主保護和后備保護。主保護應能準確、快速、可靠地切除被保護區域內的故障;在主保護或斷路器拒絕動作時,應分別由元件本身的后備保護或相鄰元件的保護裝置將故障切除。

10.11.2 動作于跳閘的繼電保護應有選擇性。前后兩級之間的動作時限應相互配合。

10.11.3 保護裝置的靈敏系數應根據最不利的運行方式和故障類型進行計算確定。保護裝置的靈敏系數Km不應低于表10.11.3規定值。

保護裝置的靈敏系數Km 表10.11.3 | 保護類型 | 組成元件 | 靈敏系數 | 備 注 | | 變壓器、電動機縱聯差動保護 | 差電流元件 | 2 | | | 變壓器、電動機線路電流速斷保護 | 電流元件 | 2 | | | 電流保護或電壓保護 | 電流元件和電壓元件 | 1.3~1.5 | 當為后備保護時可為1.2 | | 后備保護 | 電流電壓元件 | 1.5 | 按相鄰保護區末端短路計算 | | 零序電流保護 | 電流元件 | 1.5 | | 10.11.4 泵站主電動機電壓母線應裝設下列保護:

10.11.4.1 帶時限電流速斷保護整定值應大于1臺機組起動、其余機組正常運行和站用電滿負荷時的電流值,動作于斷開進線斷路器。當主電動機母線設有分段斷路器時,可設帶時限電流速斷。

10.11.4.2 低電壓保護電壓整定值為40%~50%額定電壓,時限宜為Is,動作于進線斷路器。

10.11.4.3 單相接地故障監視,動作于信號。

10.11.5 對電動機相間短路,應采用下列保護方式:

10.11.5.1 對于額定容量為2000kW以下的電動機,應采用兩相式電流速斷保護裝置。

10.11.5.2 對于額定容量為2000kW及2000kW以上的電動機,應采用縱聯差動保護裝置。

額定容量為2000kW以下的電動機,當采用兩相式電流速斷保護裝置不能滿足靈敏系數要求時,應采用縱聯差動保護裝置。

上述保護裝置均應動作于斷開電動機斷路器。

10.11.6 電動機應裝設低電壓保護。電壓整定值為40%~50%額定電壓,時限宜為0.5s,動作于斷開電動機斷路器。

10.11.7 當單相接地電流大于5A時,應設單相接地保護。單相接地電流為5~10A時,可動作于斷開電動機斷路器,也可動作于信號;單相接地電流為10A以上時,動作于斷開電動機斷路器。

10.11.8 電動機應裝設過負荷保護,同步電動機應帶兩階時限:第一階時限動作于信號;第二階時限動作于斷開斷路器。異步電動機宜動作于信號,也可斷開電動機斷路器。動作時限均應大于機組起動時間。

10.11.9 同步電動機應裝設失步與失磁保護。失步保護可采用下列方式之一:

10.11.9.1 反應轉子回路出現的交流分量。

10.11.9.2 反應定電壓與電流間相角的變化。

10.11.9.3 短路比為0.8及0.8以上的電動機采用反應定子過負荷。

失步保護應帶時限斷開電動機斷路器。失磁保護應瞬時斷開電動機斷路器。

10.11.10 機組應設軸承溫度升高和過高保護。溫度升高動作于信號,溫度過高動作于斷開電動機斷路器。

10.11.11 對中性點直接接地的站用變壓器,應在低壓側面中性線上裝設零序電流保護,且高壓側的過流保護宜采用三相式。當利用高壓側過電流保護來切除低壓側單相接地短路能滿足靈敏系數要求時,可不裝設零序電流保護。

10.11.12 泵站專用供電線路不應設自動重合閘裝置。

10.11.13 站用電備用電源自動投入裝置應符合下列要求:

10.11.13.1 當任一段低壓母線失去電壓時,應能動作。

10.11.13.2 必須在失去電壓的母線電源斷開后,備用電源才允許投入。

10.11.13.3 備用電源自動投入裝置只允許投入一次。

10.11.14 泵站可逆式電機,站、變合一的降壓變電站所及靜電電容器的保護裝置,應符合現行國家標準《電力裝置的繼電保護和自動裝置設計規范》的有關規定。

10.12 自動控制和信號系統

10.12.1 泵站的自動化程度及遠動化范圍應根據該地區區域規劃和供電系統的要求,以及泵站運行管理具體情況確定。對今后可能采用的新技術宜留有適當的發展余地。

10.12.2 對于大型泵站,在實現自動化的基礎上可采用微機監控。

10.12.3 泵站主機組及輔助設備按自動控制設計時,應符合下列要求:

10.12.3.1 以一個命令脈沖使機組按規定的順序開機或停機,同時發出信號指示。

10.12.3.2 機組輔助設備,包括技術供水、真空充水、排水系統及壓縮空氣系統均能實現自動和手動操作。

10.12.4 泵站應設中央復歸和重復動作的信號裝置,并能發出區別故障和事故的音響和光字牌信號。

10.13 測量表計裝置

10.13.1 泵站高壓異步電動機應裝設有功功率表及電流表。高壓同步電動機定子回路應裝設電流表、有功功率表、無功功率表、有功電度表及無功電度表;轉子回路應裝設電流表及電壓表,也可在中控室裝設功率因數表。

10.13.2 根據泵站檢測與控制的要求,可裝設自動巡回檢測裝置和遙測系統。

10.13.3 主變壓器或進線應裝設電流表、電壓表、有功功率表、無功功率表、頻率表、功率因數表、有功電度表及無功電度表。有調相任務的機組還應裝雙向有功無功電度表和帶有逆止器的雙向有功無功電度表。

10.13.4 6~10kV電動機電壓母線上應裝設帶切換開關測量相和相間電壓的電壓表。

10.13.5 靜電電容器裝置的總回路應分相設置電流表,在分組回路中可只設置一只電流表。總回路應設置無功功率表和無功電度表。

10.13.6 站用變壓器低壓側應裝設有功電度表、電流表及帶切換開關的電壓表。

10.13.7 直流系統應裝設直流電流表、電壓表及絕緣監視儀表。

10.13.8 泵站測量儀器儀表裝置設計,除應符合上述規定外,尚應符合現行國家標準《電力裝置的電氣測量儀表裝置設計規范》的有關規定。

電能計量儀表裝置的配置應符合《全國供用電規則》的有關規定。

10.14 操作電源

10.14.1 操作電源應保證對繼電保護、自動控制、信號回路等負荷的連續可靠供電。

10.14.2 泵站操作電源宜采用獨立的硅整流蓄電池直流系統,宜只裝置一組蓄電池,并應按浮充電方式運行。直流操作電壓可采用110V或220V。

10.14.3 蓄電池組的容量應滿足下列要求:

10.14.3.1 全站事故停電時的用電容量,停電時間可按0.5h計算。

10.14.3.2 全站最大沖擊負荷容量。

10.15 通信

10.15.1 應設置包括水、電的生產高度通信和行政通信的泵站專用通信設施。泵站的通信方式應根據泵站規模、地方供電系統要求、生產管理體制生活區位置等因素規劃設計、統一安排。宜采用電力載波、有線通信或專業網微波通信系統。對于擔負防汛任務的泵站,還應設置專門的防汛通信。

10.15.2 泵站生產調度通信和行政通信可根據具體情況合并或分開設置。梯級泵站宜有單獨的調度通信設施,其總機、中繼站及分機的設置應和調度運行方式相適應。

10.15.3 通信設備的容量應根據泵站規模、樞紐布置及自動化和遠動化的程度等因素確定。

10.15.4 通信總機應設有與當地電信局聯系的中繼線。泵站與電力系統間的聯系宜采用電力載波通信。

10.15.5 通信裝置必須有可靠的供電電源。直流電源應采用蓄電池組浮充電供電方式,也可采用交流電源經整流后直接供電的方式以及經逆變器由蓄電池組供電的方式。

10.16 電氣試驗設備

10.16.1 梯級泵站、集中管理的泵站群以及大型泵站應設置中心電氣試驗室,并應符合下列要求:

10.16.1.1 應能進行本站及其管轄范圍內各泵站電氣設備的檢修、調試與校驗。

10.16.1.2 應能對35kV及35kV以下的電氣設備進行預防性試驗。

10.16.2 對距電氣試驗中心較遠或交通不便的泵站,應設置必要的電氣試驗設備。

10.16.3 電氣試驗室儀器、儀表的配置,宜按本規范附錄F的要求選用。

11 閘門、攔污柵及啟閉設備

11.1 一般規定

11.1.1 泵站進水側應設攔污柵和檢修閘門。當引水建筑物有防淤或控制水位要求時,應設工作閘門。

11.1.2 攔污柵布置應根據來污量和污物性質確定。來污量較多時,除泵站進口應設攔污柵外,還可在引渠或前池加設站前攔污柵。

攔污柵應配備起吊設備;來污量較多時應有清污設施。清污平臺宜結合交通橋布置,并應滿足裝運污物的要求。污物應有集散場地。

站前攔污柵宜與流向斜交,或采用人字形布置。

11.1.3 采用拍門或快速閘門斷流的泵站,其出水側應設事故閘門或經論證設檢修閘門;采用真空破壞閥斷流的泵站,可根據水位情況決定設防洪閘門或檢修閘門,不設閘門必須有充分論證。

11.1.4 拍門、快速閘門及事故閘門門后應設通氣孔,通氣孔應有防護設施。通氣孔的面積可按下式計算確定:

S≥0.01Q (11.1.4)

式中 S——通氣孔面積(m2);

Q——設計流量(m3/s)。

11.1.5 事故閘門停泵閉門宜與拍門或快速閘門聯動。快速卷揚啟閉機、液壓啟閉機應能就地操作和遠動控制,并應有可靠的操作電源。

11.1.6 檢修閘門的數量應根據機組臺數、工程重要性及檢修條件等因素確定。每3臺機線宜設一套;10臺機組以上每增加4臺可增設一套。

11.1.7 后止水檢修閘門應采用反向預壓裝置。

11.1.8 檢修閘站和事故閘門宜設平壓裝置。

11.1.9 在嚴寒地區閘門和攔污柵應有防冰凍措施。

11.1.10 兩道閘門之間及閘門與攔污柵之間的距離應滿足閘門安裝、維修、啟閉機布置要求,最小凈距宜大于1.5m;拍門外緣至閘墩或底檻的最小凈距宜大于0.20m。

11.1.11 拍門、閘門、攔污柵及其啟閉設備的埋件,其安裝應采用后澆混凝土方式,并應預留后澆混凝土尺寸。

多孔共用的檢修閘門,其埋件的安裝精度應滿足一門多槽使用要求。

11.1.12 拍門、閘門和攔污柵應根據水質情況和運用條件,采取有效的防腐措施。自多泥沙水源取水的泵站,應有防淤措施。

11.1.13 閘門的孔口尺寸,可按國家現行標準《水利水電工程鋼閘門設計規范》規定的系列標準選定。

11.1.14 閘門、攔污柵設計及啟閉力計算可按國家現行標準《水利水電工程鋼閘門設計規范》有關規定執行。

11.1.15 啟閉機宜設啟閉機房。啟閉機房和檢修平臺的高程及工作空間,應滿足閘門和攔污柵及啟閉機安裝、運行與檢修要求。

11.2 攔污柵及清污機

11.2.1 攔污柵孔口尺寸的確定應計入污物堵塞使進水流道過水面積減小的因素。過柵流速:采用人工清污時,宜取0.6~0.8m/s;采用機械清污或提柵清污時,可取0.6~1.0m/s。

11.2.2 攔污柵應采用活動式。柵體可直立布置,也可以傾斜布置。傾斜布置時,柵體與水平面的傾角,宜取70°~80°。

11.2.3 攔污柵的設計荷載,應根據來污量、污物性質及清污措施確定。攔污柵設計水位差可按1.0~2.0m選用,特殊情況酌情增減。有流冰并于流冰期運用時應計入壅冰影響。

11.2.4 攔污柵柵條凈距:對于軸流泵,可取D0/20;對于混流泵和離心泵,可取D0/30。D0為水泵葉輪直徑。最小凈距不得小于5cm。

11.2.5 攔污柵柵條宜采用扁鋼制作。柵體構造應滿足清污要求。

11.2.6 機械清污的泵站,根據來污量、污物性質及泵站水工布置等因素可選用耙斗(齒)式、抓斗式或迥轉式清污機;對環境保護有充分論證時,也可以選用粉碎式清污機。清污機應運行可靠、操作方便、結構簡單。

11.2.7 耙斗(齒)式清污機的起升速度可取15~18m/min;行走速度可取18~25m/min。迥轉式清污機的迥轉線速度可取3~5m/min。

11.2.8 清污機應設過載保護裝置;宜設壓差報警設施和自動運行裝置。

11.2.9 自多泥沙水源取水的泵站,其清污機水下部件應有抗磨損和防淤措施。

11.3 拍門及快速閘門

11.3.1 拍門和快速閘門選型應根據機組類型、水泵揚程與口徑、流道型式和尺寸等因素決定。

單泵流量在8m3/s以下時,可選用整體自由式拍門;單泵流量較大時,可選用快速閘門或雙節自由式、液壓控制式及機械控制式拍門。

11.3.2 拍門、快速閘門事故停泵閉門時間應滿足機組保護要求。

11.3.3 設計工況下整體自由式拍門開啟角應大于60°;雙節自由式拍門上節門開啟角宜大于50°,下節門開啟角宜大于65°,上下門開啟角差不宜大于20°。

增大拍門開度可采用減小或調整門重和空箱結構等措施。當采用加平衡重措施時,應有充分論證。

11.3.4 雙節式拍門的下節門宜作成部分或全部空箱結構。上下門高度比可取1.5~2.0。

11.3.5 軸流泵機組用快速閘門或有控制的拍門作為斷流裝置時,應有安全泄流設施。泄流設施可布置在門體或胸墻上。泄流孔的面積可根據機組安全起動要求,按水力學孔口出流公式試算確定。

11.3.6 拍門、快速閘門的結構應保證足夠的強度、剛度和穩定性;荷載計算應考慮停泵撞擊力。

11.3.7 拍門、快速閘門應采用鋼材制作;經計算論證,平面尺寸小于1.2m的拍門可采用鑄鐵制作。

11.3.8 拍門鉸座應采用鑄鋼制作。吊耳孔宜加設耐磨襯套并宜做成長圓形。

11.3.9 拍門、快速閘門應設緩沖裝置。

11.3.10 拍門的止水橡皮和緩沖橡皮宜設在門框埋體上,并便于安裝、更換。

11.3.11 拍門宜傾斜布置,其傾角可取10°左右。拍門止水工作面宜進行機械加工。

11.3.12 拍門鉸座與門框埋體應采用預埋螺栓錨固在鋼筋混凝土結構中,預埋螺栓應有足夠的強度和預埋深度。成套供貨的拍門,其鉸座與管道可采用法蘭聯接或焊接。

11.3.13 自由式拍門開啟角和閉門撞擊力可按本規范附錄G和附錄H計算。

11.3.14 快速閘門閉門撞擊力可按本規范附錄J計算。

11.4 啟閉機

11.4.1 啟閉機的型式應根據泵站水工布置、閘站(攔污柵)型式、孔口尺寸與數量及運行條件等因素確定。

工作閘門和事故閘門宜選用固定式啟閉機;有控制的拍門和快速閘門應選用快速卷揚啟閉機或液壓啟閉機;檢修閘門和攔污柵宜選用固定式卷揚啟閉機、螺桿啟閉機或電動葫蘆。孔口數量較多時,宜選用移動式啟閉機或小車式葫蘆。

11.4.2 啟閉機的計算容量,應滿足啟閉閘門的要求。其選用容量應大于計算容量。

11.4.3 固定式或移動式卷揚啟閉機和液壓啟閉機應設高度指示裝置;容量較大的啟閉機應設過載保護裝置。

11.4.4 快速卷揚啟閉機和液壓啟閉機應設緊急手動釋放裝置。

11.4.5 卷揚啟閉機的鋼絲繩宜采用鍍鋅或其它防腐蝕措施。

11.4.6 啟閉機宜配置適當的檢修起吊設施或設備。啟閉機與機房墻面及兩臺啟閉機間凈距均不應小于0.8m。

12 工程觀測及水力監測系統設計

12.1 工程觀測

12.1.1 泵站根據工程等級、地基條件、工程運用及設計要求應設置沉降、位移、揚壓力、泥沙等觀測設備,并宜設應力和振動等觀測設備。

12.1.2 沉降觀測宜埋設沉降標點進行水準測量;沉降觀測的起測基點,水平位移觀測的工作基點及校核基點,應布置在建筑物兩岸、不受沉降和位移影響,且便于觀測的巖基或堅實土基上,兩端各布置1個。

12.1.3 揚壓力觀測可通過埋設在建筑物下的測壓管或滲壓計進行。觀測點應布設在與主泵心軸線垂直的橫向觀測斷面上。每個橫斷面上的觀測點不宜少于3點,并至少應在3個橫斷面布置觀測點。

12.1.4 多泥沙水源泵站應對進水池內泥沙淤積部位和高度進行觀測,并在出水渠道選擇一長度不小于50m的平直段設置3個觀測斷面,對水流的含沙量、渠道輸沙量和淤積情況進行測量分析。

12.1.5 應通過理論計算,分別在泵站結構應力和振動位移最大值的部位埋設或安置相應的觀測設備。

12.2 水力監測系統

12.2.1 泵站應設置水力監測系統,并應根據泵站的性質和特點確定水位、壓力、流量等監測項目。

12.2.2 泵站進、出水池應設置水位標尺。根據泵站管理的要求可加裝水位傳感器或水位報警裝置。水源污物較多的泵站還應對攔污柵前后的水位落差進行監測。

12.2.3 水泵進、進口及虹吸式出水流道駝峰頂部,應設真空或壓力監測設備,真空表宜選擇1.5級的。對于真空或壓力值不大于3×104Pa的泵站宜采用水柱測壓管測量。根據泵站的需要還可同時安裝相應的壓力傳感器。

12.2.4 泵站應裝設單泵流量及水量累計的的監測設備,并在合理位置設置對流量監測設備進行標定所必需的設施。

12.2.5 對配有肘型、鐘型或漸縮型進水流道的大型泵站,宜采用進水流道差壓法并配合水柱差壓計或差壓流量變送器進行流量監測。施工時應布置預埋件,埋設取壓管并將其引至泵房下層。對于有等斷面管道(或流道)的泵站宜采用測量流速的方法對差壓流量計進行標定;對于流道斷面不規則的泵站宜采用鹽水濃度法對差壓流量計進行標定測量。設計時應按規定要求設置預埋件。

12.2.6 對于裝有進水喇叭管的軸流泵站,宜采用喇叭口差壓法,配合水柱差壓計或差壓流量變送器進行流量監測。測壓孔的位置應在葉片進口端與前導錐尖之間選取,宜與來流方向成45°對稱布置4個測壓孔,聯接成勻壓環。差壓流量計的標定宜在水泵生產廠或流量標定站進行。當在泵站現場標定時,應根據國家現行標準《泵站現場測試規程》和各站的具體條件選定標定方法,在設計中應根據標定測量的要求設置必要的預埋件。

12.2.7 對于進、出水管道系統沒有穩定的差壓可供利用的抽水裝置,當管道較長時,宜在出水管道上裝置鋼板焊接的文丘里管,并正確選擇流量測量儀表。

12.2.8 對進水管裝有90°或45°彎頭或出水管裝有90°彎頭的中型臥式離心泵或混流泵站,宜利用彎頭內側與外側的水流壓力差,配備水柱差壓計或差壓流量變送器進行流量監測。彎頭流量系數宜在實驗室或泵站現場進行標定。

附錄A 泵房穩定分析有關數據

A.0.1 泵房基礎底面與地基之間的摩擦系數f值可按表A.0.1采用:

摩擦系數f值 表A.0.1 | 地 基 類 別 | f 值 | | 粘土 | 軟 弱 | 0.20~0.25 | | 中等堅硬 | 0.25~0.35 | | 堅 硬 | 0.35~0.45 | | 壤土、粉質壤土 | 0.25~0.40 | | 砂壤土、粉砂土 | 0.35~0.40 | | 細砂、極細砂 | 0.40~0.45 | | 中砂、粗砂 | 0.45~0.50 | | 礫石、卵石 | 0.50~0.55 | | 碎石土 | 0.40~0.50 | | 軟質巖石 | 0.40~0.60 | | 硬質巖石 | 0.60~0.70 | A.0.2 泵房基礎底面與地基之間的摩擦角Φ0值和粘結力C0值可按表A.0.2采用:

摩擦角Φ0值和粘結力C0值 表A.0.2 | 地基類別 | 抗剪強度指標 | 采用值 | | 粘性土 | Φ0(°) | 0.9Φ | | C0(kPa) | 0.2C~0.3C | | 砂性土 | Φ0(°) | 0.85Φ~0.9Φ | | C0(kPa) | 0 | 注:(1)表中Φ為室內飽和固結快剪試驗摩擦角值(°);C為室內飽和固結快剪試驗粘結力值(kPa)。

(2)按本表采用Φ0值和C0值時,對于粘性土地基,應控制折算的綜合摩擦系數f0=tgΦ0∑G+C0A/∑G≤0.45;對于砂性土地基,應控制摩擦角的正切值tgΦ0≤0.50。

A.0.3 泵房基礎底面壓應力不均勻系數的允許值可按表A.0.3采用:

不均勻系數的允許值 表A.0.3 | 地基土質 | 荷載組合 | | 基本組合 | 特殊組合 | | 松軟 | 1.5 | 2.0 | | 中等堅實 | 2.0 | 2.5 | | 堅實 | 2.5 | 3.0 | 注:(1)以于重要的大型泵站,不均勻系數允許值可按表列值適當減小。

(2)對于地基條件較好,泵房結構簡單的中型泵站,不均勻系數的允許值可按表列值適當增大,但增大值不應超過0.5。

(3)對于地震情況,不均勻系數的允許值可按表中特殊組合欄所列值適當增大。

附錄B 泵房地基計算及處理

B.1 泵房地基允許承載力

B.1.1 在只有豎向對稱荷載作用下,可按下列限制塑性開展區的公式計算:

[R1/4]=NBrBB+NDrDD+NcC (B.1.1)

式中 [R1/4]——限制塑性變形區開展深度為泵房基礎底面寬度的1/4時的地基允許承載力(kPa);

B——泵房基礎底面寬度(m);

D——泵房基礎埋置深度(m);

C——地基土的粘結力(kPa);

rB——泵房基礎底面以下土的重力密度(kN/m3),地下水位以下取有效重力密度;

rD——泵房基礎底面以上土的加權平均重力密度(kN/m3),地下水位以下取有效重力密度;

NB、ND、Nc——承載力系數,可查表B.1.1。

承載力系數 表B.1.1 | Φ(°) | NB | ND | Nc | Φ(°) | NB | ND | Nc | Φ(°) | NB | ND | Nc | | 0 | 0.00 | 1.00 | 3.14 | 6 | 0.10 | 1.39 | 3.71 | 12 | 0.23 | 1.94 | 4.42 | | 1 | 0.01 | 1.06 | 3.23 | 7 | 0.12 | 1.47 | 3.82 | 13 | 0.26 | 2.05 | 4.55 | | 2 | 0.03 | 1.12 | 3.32 | 8 | 0.14 | 1.55 | 3.93 | 14 | 0.29 | 2.17 | 4.69 | | 3 | 0.04 | 1.18 | 3.41 | 9 | 0.16 | 1.64 | 4.05 | 15 | 0.32 | 2.30 | 4.84 | | 4 | 0.06 | 1.25 | 3.51 | 10 | 0.18 | 1.73 | 4.17 | 16 | 0.36 | 2.43 | 4.99 | | 5 | 0.08 | 1.32 | 3.61 | 11 | 0.21 | 1.83 | 4.29 | 17 | 0.39 | 2.57 | 5.15 | | 18 | 0.43 | 2.73 | 5.31 | 26 | 0.84 | 4.37 | 6.90 | 34 | 1.55 | 7.22 | 9.22 | | 19 | 0.47 | 2.89 | 5.48 | 27 | 0.91 | 4.64 | 7.14 | 35 | 1.68 | 7.71 | 9.58 | | 20 | 0.51 | 3.06 | 5.66 | 28 | 0.98 | 4.93 | 7.40 | 36 | 1.81 | 8.24 | 9.97 | | 21 | 0.56 | 3.24 | 5.84 | 29 | 1.06 | 5.25 | 7.67 | 37 | 1.95 | 8.81 | 10.37 | | 22 | 0.61 | 3.44 | 6.04 | 30 | 1.15 | 5.59 | 7.95 | 38 | 2.11 | 9.44 | 10.80 | | 23 | 0.66 | 3.65 | 6.24 | 31 | 1.24 | 5.95 | 8.24 | 39 | 2.28 | 10.11 | 11.25 | | 24 | 0.72 | 3.87 | 6.45 | 32 | 1.34 | 6.34 | 8.55 | 40 | 2.46 | 10.85 | 11.73 | | 25 | 0.78 | 4.11 | 6.67 | 33 | 1.44 | 6.76 | 8.88 | | | | | B.1.2 在既有豎向荷載作用,且有水平向荷載作用下,可按下式計算:

[Rh]=1/K(0.5rBNrSrir+qNqSqdqiq+CNcScdcic) (B.1.2)

式中 [Rh]——地基允許承載力(kPa);

K——安全系數,對于固結快剪試驗的抗剪強度指標時,K值可取用2.0~3.0,(對于重要的大型泵站或軟土地基上的泵站,K值可取大值;對于中型泵站或較K值可取大值;對于中型泵站或較堅硬實地基上的泵站,K值可取小值);

q——泵房基礎底面以上的有效側向荷載(kPa);

Nr、Nq、Nc——承載力系數,可查表B.1.2-1。

承載力系數表 B.1.2-1 | Φ(°) | Nr | Nq | Nc | Φ(°) | Nr | Nq | Nc | Φ(°) | Nr | Nq | Nc | | 0 | 0 | 1.00 | 5.14 | 6 | 0.14 | 1.72 | 6.82 | 12 | 0.76 | 2.97 | 9.29 | | 2 | 0.01 | 1.20 | 5.69 | 8 | 0.27 | 2.06 | 7.52 | 14 | 1.16 | 3.58 | 10.37 | | 4 | 0.05 | 1.43 | 6.17 | 10 | 0.47 | 2.47 | 8.35 | 16 | 1.72 | 4.33 | 11.62 | | 18 | 2.49 | 5.25 | 13.09 | 26 | 9.53 | 11.85 | 22.25 | 34 | 34.54 | 29.45 | 42.18 | | 20 | 3.54 | 6.40 | 14.83 | 28 | 13.13 | 14.71 | 25.80 | 36 | 48.08 | 37.77 | 50.16 | | 22 | 4.96 | 7.82 | 16.89 | 30 | 18.09 | 18.40 | 30.15 | 38 | 67.43 | 48.92 | 61.36 | | 24 | 6.90 | 9.61 | 19.33 | 32 | 24.95 | 23.18 | 35.50 | 40 | 95.51 | 64.23 | 75.36 | Sr、Sq、Sc——形狀系數,對于矩形基礎Sr∽1-0.4·B/L,Sq=Sc∽1+0.2·B/L;對于條形基礎,Sr=Sq=Sc=1;

L——泵房基礎底面長度(m);

dq、dc——深度系數,dq=dc∽1+0.35·B/L;

ir、iq、ic——傾斜系數,可查表B.1.2-2;當荷載傾斜率tgδ=0時,ir=iq=ic=1;

δ——荷載傾斜角(°)。

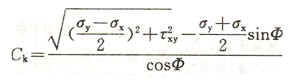

傾斜系數 表B.1.2-2 | tgδ | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | | i | | Φ(°) | ir | iq | ic | ir | iq | ic | ir | iq | ic | ir | iq | ic | | 6 | 0.64 | 0.80 | 0.53 | | | | | | | | | | | 8 | 0.71 | 0.84 | 0.69 | | | | | | | | | | | 10 | 0.72 | 0.85 | 0.75 | | | | | | | | | | | 12 | 0.73 | 0.85 | 0.78 | 0.40 | 0.63 | 0.44 | | | | | | | | 14 | 0.73 | 0.86 | 0.80 | 0.44 | 0.67 | 0.54 | | | | | | | | 16 | 0.73 | 0.85 | 0.81 | 0.46 | 0.68 | 0.58 | | | | | | | | 18 | 0.73 | 0.85 | 0.82 | 0.47 | 0.69 | 0.61 | 0.23 | 0.48 | 0.36 | | | | | 20 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.47 | 0.69 | 0.63 | 0.26 | 0.51 | 0.42 | | | | | 22 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | 0.47 | 0.69 | 0.64 | 0.27 | 0.52 | 0.45 | 0.10 | 0.32 | 0.22 | | 24 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.47 | 0.68 | 0.65 | 0.28 | 0.53 | 0.47 | 0.13 | 0.37 | 0.29 | | 26 | 0.70 | 0.84 | 0.82 | 0.46 | 0.68 | 0.65 | 0.28 | 0.53 | 0.48 | 0.15 | 0.38 | 0.32 | | 28 | 0.69 | 0.83 | 0.82 | 0.45 | 0.67 | 0.65 | 0.27 | 0.52 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.34 | | 30 | 0.69 | 0.83 | 0.82 | 0.44 | 0.67 | 0.65 | 0.27 | 0.52 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.35 | | 32 | 0.68 | 0.82 | 0.81 | 0.43 | 0.66 | 0.64 | 0.26 | 0.51 | 0.49 | 0.15 | 0.39 | 0.36 | | 34 | 0.67 | 0.82 | 0.81 | 0.42 | 0.65 | 0.64 | 0.25 | 0.50 | 0.49 | 0.14 | 0.38 | 0.36 | | 36 | 0.66 | 0.81 | 0.81 | 0.41 | 0.64 | 0.63 | 0.25 | 0.50 | 0.48 | 0.14 | 0.37 | 0.36 | | 38 | 0.65 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.63 | 0.62 | 0.24 | 0.49 | 0.47 | 0.13 | 0.37 | 0.35 | | 40 | 0.64 | 0.80 | 0.79 | 0.39 | 0.62 | 0.62 | 0.23 | 0.48 | 0.47 | 0.13 | 0.36 | 0.35 | B.1.3 在既有豎向荷載作用,且有水平向荷載作用下,可按下列Ck法核算泵房地基整體穩定性:

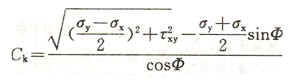

(B.1.3) (B.1.3)

式中 Ck——滿足極限平衡條件時所必需的最小粘結力(kPa);

Φ——地基土的摩擦角(°);

δy、δx、τxy——核算點的豎向應力、水平向應力和剪應力(kPa),可將泵房基礎底面以上荷載簡化為豎向均布、豎向三角形分布、水平向均布和豎向半無限均布等情況,按核算點坐標與泵房基礎底面寬度的比值查出應力系數,分別計算求得。應力系數可按國家現行標準《水閘設計規范》附表查得。

當按公式(B.1.3)計算的最小粘結力值小于核算點的粘結力值時,該點處于穩定狀態;當計算的最小粘結力值等于核算點的粘結力值時,該點處于極限平衡狀態;當計算的最小粘結力值大于核算點的粘結力值時,該點處于塑性變形狀態。經多點核算后,可將處于極限平衡狀態的各點連接起來,繪出泵房地基土的塑性開展區范圍。

泵房地基允許的塑性開展區最大開展深度可按泵房進水側基礎邊緣下垂線上的塑性變形開展深度不超過基礎底面寬度1/4的條件控制。當不滿足上述控制條件時,可減小或調整泵房基礎底面以上作用荷載的大小或分布。

B.2 常用地基處理方法

常用地基處理方法 表B.2 | 地基處理方法 | 基本作用 | 適用條件 | 說 明 | | 換土墊層 | 改善地基應力分布,提高地基整體穩定性 | ①軟弱土層厚度不大的地基

②墊層厚度不宜超過3.0m | 如用于深厚層軟土地基,仍有較大的沉降量 | | 樁基礎 | 增大地基承載能力,減少沉降量,提高抗滑穩定性 | 各種松軟地基,特別是上部為松軟土層,下部為堅硬土層的地基 | ①樁尖未嵌入堅硬土層的摩擦樁,仍有一定的沉降量

②如用于松砂、砂壤土地基,應注意地基滲透變形問題 | | 沉井基礎 | 增大地基承載能力,減少沉降量,提高抗滑穩定性,并對地基防滲有利,亦可減少開挖流沙層的難度 | 上部為軟弱土層或流沙層,下部為堅硬土層或巖層的地基 | 應下沉到堅硬土層或巖層 | 振沖砂

(碎石)樁 | 增大地基承載能力,減少沉降量,提高地基整體穩定性 | 各種松軟地基,特別是松砂或軟弱的壤土和粘土地基 | 處理后,地基的均勻性和防滲條件較差 | | 強 夯 | 增大地基承載能力,減少沉降量,并提高抗振動液化的能力 | 各種松軟地基,特別是松砂、雜填土、非飽和粘性土及濕陷性黃土地基 | 對飽和軟粘土地基進行強夯應持慎重態度 | 附錄C 鎮墩穩定計算

C.0.1 荷載及有關系數可按表C.0.1-1~表C.0.1-3計算選用。

荷載計算 表C.0.1-1 編

號 | 作用力與管軸線的關系 | 作用力名稱 | 計算公式 | 各力作用在鎮墩上方向 | 溫升

鎮墩軸線

上段 下段 | 溫降

鎮墩軸線

上段 下段 | | 1 | 軸

線

方

向 | 管道自重的軸向分力 | A1=qcLsinф | ↘|→ | ↘|→ | | 2 | 管道轉彎處的內水壓力 | A2=л/4D20Hpr | ↘|← | ↘|← | | 3 | 作用在閘閥上的水壓力 | A3=л/4D2FHpr | |→ | |→ | | 4 | 管道直徑變化段的水壓力 | A4=л/4(D201-D202)Hpr | | | | 5 | 在伸縮接頭邊縫處的內水壓力 | A5=л/4(D21-D22)Hpr | ↘|← | ↘|← | | 6 | 水流與管壁之間的摩擦力 | A6=л/4D20fHr | ↘|→ | ↘|→ | | 7 | 溫度變化時伸縮接縫填料的摩擦力 | A7=лD1bkfkHpr | ↘|← | ↘|→ | | 8 | 溫度變化時管道沿支墩的摩擦力 | A8=f0(qc+qs)Lcosф | ↘|← | ↘|→ | | 9 | 管道轉彎處水流的離心力 | A9=л/4D20V2/g·r | ↘|← | ↘|← | | 10 | 法線方向 | 水管自重的法向分力 | Qc=qcLcosф | ↓ | ↓ | | 11 | 水管中水重的法向分力 | Qs=qsLcosф | ↓ | ↓ | | 12 | | 水平地震慣性力 | pi=KHCzaiWi | | | 注:表中所列公式中各符號意義如下:

qc——每米管自重(kN/m);

L——計算管長(m);

ф——管軸線與水平線的夾角(°);

D0——管道內徑(m);

DF——閘閥內徑(m);

Hp——管道斷面中心之計算水頭(m);

r——水的容重(kN/m3);

D01——水管直徑變化時的最大內徑(m);

D02——水管直徑變化時的最小內徑(m);

D1——伸縮接頭外管內徑(m);

D2——伸縮接頭內管內徑(m);

fH——管道和水的摩擦系數;

bk——伸縮節填料寬度(m);

fk——填料與管壁摩擦系數;

f0——管壁與支墩接觸面的摩擦系數,可按表C.0.1-2選用;

qs——每米管內水重(kN/m);

V——管道中水的平均流速(m/s) ;

g——重力加速度(m/s);

KH——水平向地震系數,可按表C.0.1-3選用;

Cz——綜合影響系數,取1/4;

ai——地震加速度分布系數,取1.0;

Wi——集中在i點的重量(kN)。

管道與支墩接觸面的摩擦系數f0值 表C.0.1-2 | 管道與接觸面材料 | 摩擦系數 | | 鋼管與混凝土 | 0.6~0.75 | | 鋼管與不涂油的金屬板 | 0.5 | | 鋼管與涂油的金屬板 | 0.3 | | 混凝土管與混凝土 | 0.7 | 水平向地震系數KH值 表C.0.1-3 | 設計烈度 | 7 | 8 | 9 | | KH | 0.1 | 0.2 | 0.3 | C.0.2 鎮墩穩定分析應符合下列規定:

C.0.2.1 荷載組合

C.0.2.1(1) 基本荷載組合:

正常運行情況:A1+A2+A4+A5+A6+A7+A8+A9+Qc+Qs

正常停機情況(水泵停機,閘閥關閉,管內充滿水):

A1+A2+A3+A4+A5+A7+A8+Qc+Qs

C.0.2.1(2) 特殊荷載組合:

事故停機情況(突然停機,管內發生水錘);

A1+A2+A3+A4+A5+A7+A8+Qc+Qs

地震情況:A1+A2+A4+A5+A6+A7+A8+A9+Qc+Qs+Pi

C.0.2.2 鎮墩抗滑穩定應按(C.0.2-1)式計算:

Kc=f(∑y+G)/∑х≥ [Kc] (C.0.2-1)

式中 Kc——抗滑穩定安全系數;

[Kc]——允許的抗滑穩定安全系數;

f——鎮墩底面與地基的摩擦系數;

G——鎮墩自重(kN);

∑х、∑y——荷載在х和y軸方向的投影之和(kN)。

C.0.2.3 鎮墩抗傾覆穩定應按(C.0.2-2)式計算:

K0=y0(∑y+G)/х0∑х≥ [K0] (C.0.2-2)

式中 K0——抗傾覆穩定安全系數;

[K0]——允許的抗傾覆穩定安全系數;

y0——作用在鎮墩上的垂直合力的作用點距傾覆原點的距離(m);

х0——作用在鎮墩上的水平合力的作用點距傾覆原點的距離(m)。

C.0.2.4 鎮墩基底應力應按(C.0.2-3)式計算:

Pmaxmin=∑y+G/BL(1±6e/B)≤[R] (C.0.2-3)

式中 Pmaxmin——作用在地基上的最大或最小應力(kPa);

B——鎮墩沿管軸線方向的底面寬度(m);

L——鎮墩垂直管軸線方向的底面長度(m);

e——合力作用點對鎮墩底面形心的偏心距(m);

[R]——地基的允許承載力(kPa)。

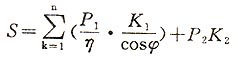

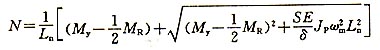

附錄D 主變壓器容量計算與校驗

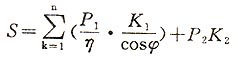

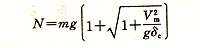

D.0.1 主變壓器容量應按下式計算:

(D.0.1) (D.0.1)

式中 S——主變壓器容量(kVA);

P1——電動機額定功率(kW);

P2——照明等用電總負荷(kW);

n——電動機效率;

cosф——電動機功率因數;

K2——照明同時系數;

K1——電動機負荷系數;按(D.0.2)式確定:

K1=P3/P1·K3 (D.0.2)

式中 P3——水泵軸功率;

K3——修正系數,按表D.0.1確定。

修正系數K3 表D.0.1 | P3/P1 | 0.8~1.0 | 0.7~0.8 | 0.6~0.7 | 0.5~0.6 | | K3 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | D.0.2 當泵站用雙回路雙斷路器供電,且電動機側采用單母線斷路器分段時,若一臺主變壓器檢修或產生故障,另一臺變壓器應能擔負主要負荷或短時擔負60%最大負荷。

附錄E 站用變壓器容量的選擇

站用變壓器的容量一般按泵站最大運行方式下的站用最大可能運行負荷,計入功率因數、同時系數、負荷系數及網絡損失系數確定,并用發生事故時,可能出現的最大站用負荷校驗,此時可考慮變壓器短時過負荷能力。變壓器容量可按下列公式計算:

Sb≥1.05×0.8∑p (E.1)

∑p=p1+p2+p3+…… (E.2)

p1=K1Ped/ncosф (E.3)

p2=K2Peg/ncosф (E.4)

式中 Sb——變壓器容量(kVA);

1.05——網絡損失系數;

0.8——各種不同用電設備的平均負荷系數,根據統計及運行經驗確定;

∑p——計算容量之和(kVA);

p1——單項計算容量(kVA);

K1——同時系數,根據具體情況而定;

Ped——電動機功率(kW);

n——電動機效率;

cosф——電動機功率因數;

Peg——硅整流及其它負荷等。

附錄F 電氣試驗驗設備配置

電氣試驗設備配置表 表F | 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 | 備注 | | 1 | 工頻高壓試驗變壓器 | 0~50kV/0.3kV 5kVA | 臺 | 1 | | | 2 | 工頻高壓試驗變壓器 | 0~150kV/0.38kV 25kVA | 臺 | 1 | | | 3 | 單相自耦調壓器 | 1kVA 0~25V | 臺 | 1 | | | 4 | 單相自耦調壓器 | 3kVA 0~205V | 臺 | 1 | | | 5 | 三相自耦調壓器 | 3~6kVA,220/0~430V | 臺 | 1 | | | 6 | 行燈變壓器 | 220/12、24、36V 500A | 臺 | 2 | | | 7 | 電壓互器 | 10kV | 臺 | 1 | | | 8 | 三相移相器 | 0.5或1kVA移相范圍0~360° | 臺 | 2 | | | 9 | 標準電流互感器 | 15~600/5A 0.1或0.2級 | 臺 | 1 | | | 10 | 試油器 | 輸出0~60kV 2kVA | 臺 | 1 | | | 11 | 高壓整流管或泄漏試驗變壓器 | TDM-0.0025/60 | 臺 | 2 | | | 12 | 陰極示波器 | | 臺 | 適量 | 同步電動機用 | | 13 | 滑線式變阻器 | 容量和電阻值各種規格 | 臺 | 10 | | | 14 | 旋轉式電阻箱 | 0~99999.9 0.1或0.25級 | 臺 | 1 | | | 15 | 旋轉式電阻箱 | 0~9999 0.1或0.25級 | 臺 | 1 | | | 16 | 高壓電橋 | QS1攜帶式 | 臺 | 1 | 附標準電容器 | | 17 | 直流單臂電橋 | 1-9999×103 0.2%~1% | 臺 | 1 | | | 18 | 直流雙臂電橋 | 10-2~11.05 0.5%~1% | 臺 | 1 | | | 19 | 萬能電橋 | 0.5~1100PF,0.2PH~110H,0.01~11Ω 1.0級 | 臺 | 1 | | | 20 | 介質損耗測量儀 | | 臺 | 1 | | | 21 | 接地電阻測量儀 | 0~1~10~100Ω | 臺 | 1 | | | 22 | 蓄電池測試儀 | ±3V 2.5級 | 臺 | 1 | | | 23 | 兆歐表 | 500V 1~500MΩ | 臺 | 1 | | | 24 | 兆歐表 | 1100V 0~5000MΩ | 臺 | 1 | | | 25 | 兆歐表 | 2500V 0~10000MΩ | 臺 | 1 | | | 26 | 交直流電流表 | 0.5~1A 0.5級 | 塊 | 1 | | | 27 | 交直流電流表 | 2.5~5A 0.5級 | 塊 | 1 | | | 28 | 交直流電流表 | 10~20~50~10A 0.5級 | 塊 | 1 | | | 29 | 交直流電流表 | 5~10~20mA | 塊 | 1 | | | 30 | 交直流電流表 | 25~50~100mA | 塊 | 1 | | | 31 | 交直流電流表 | 75~150~300mA | 塊 | 1 | | | 32 | 交直流毫安表 | 250~500mA | 塊 | 1 | | | 33 | 交直流電壓表 | 0~150~300V 0.5級 | 塊 | 2 | | | 34 | 交直流電壓表 | 0~300~600V 0.5級 | 塊 | 2 | | | 35 | 直流電流表 | 0.015~0.03~0.075~30A 0.5級 | 塊 | 2 | | | 36 | 直流微安表 | 0~2000µA | 塊 | 2 | | | 37 | 直流電壓表 | 0.045~0.075~300~600V 0.5級 | 塊 | 1 | | | 38 | 直流電流電壓表 | 1.5~3~30A,3~15~600A 0.5級 | 塊 | 1 | | | 39 | 真空管電壓表 | 0~10~30~100~300mV 0~1~3~10~30~100~300V | 塊 | 1 | | | 40 | 單相功率表 | 2.5~5A 75~150~300V 0.5級 | 塊 | 3 | | | 41 | 鉗形交流電壓電流表 | 0~10~30~100~300~1000A

0~300~600V 50Hz 2.5級 | 塊 | 1 | | | 42 | 萬用表 | | 塊 | 適量 | | | 43 | 相序表 | 0~75~500V 40~60Hz | 塊 | 1 | | | 44 | 電秒表 | 0.01~60s 50Hz | 塊 | 1 | | | 45 | 電秒表 | 0~10s 50Hz | 塊 | 1 | | | 46 | 電子毫秒表 | 0~1000ms 0.2級 50Hz | 塊 | 2 | | | 47 | 轉速表 | 0~3000r/min | 塊 | 1 | | | 48 | 鉗形電流電壓相序表 | | 塊 | 1 | | | 49 | 半導體點溫計 | 0~100℃ | 支 | 1 | | | 50 | 光線示波器 | | 臺 | 1 | | | 51 | 直流穩壓電源 | 1A,220/0~30V 0.5級穩定度

直流±0.01% | 臺 | 1 | 晶體管保護用 | | 52 | 晶體管參數測試儀 | 攜帶式,交直流兩用 | 臺 | 1 | 晶體管保護用 | | 53 | 高頻信號發生器 | 30kHz以上,電源:110/200V輸出電壓0~1V | 臺 | 1 | 載波高頻通信用 | | 54 | 音頻信號發生器 | 20~200kHz 電源:110/200V輸出電壓0~1V | 臺 | 1 | 載波高頻通信用 | | 55 | 高頻毫伏表 | DP-6 | 塊 | 1 | 載波高頻通信用 | | 56 | 電纜探傷儀 | 0~10kV 0~10PF | 臺 | 1 | | | 57 | 數字頻率表 | 1Hz~200kHz | 塊 | 1 | 載波高頻通信用 | | 58 | Z頻振蕩器 | 40~60Hz 60~220V | 臺 | 1 | | | 59 | 可控硅元件參數測試儀 | | 臺 | 1 | | | 60 | 定值分流器 | 75mV 0.2級各種電流規格 | 臺 | 適量 | | | 61 | 標準電阻 | 各種型號 | 臺 | 適量 | | | 62 | 靜電電壓表 | | 臺 | 1 | | 附錄G 自由式拍門開啟角近似計算

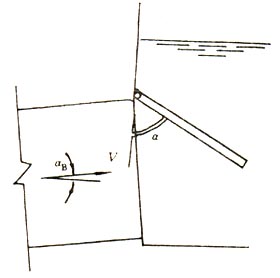

G.0.1 整體自由式拍門開啟角可按下列公式之一計算(圖G.0.1);

拍門前管(流)道任意布置,門外兩邊無側墻時,

sina=m/2·cos2(a-aB) (G.0.1-1)

拍門前管(流)道水平布置,門外兩邊有側墻時,

sina=m/4·cos3a/(1-cosa)2 (G.0.1-2)

式中 a——拍開門啟角(°);

aB——管(流)道中心線與水平面夾角(°);

m——與水泵運行工況、管(流)道尺寸、拍門設計參數有關的參數,其值按下式計算:

m=2pQVLc/GLg-WLw

式中 p——水體密度(kg/m3);

Q——水泵流量(m3/s);

V——管(流)道出口流速(m/s);

G——拍門自重力(N);

W——拍門浮力(N);

Lc——拍門水流沖力作用平面形心至門鉸軸線的距離(m);

Lg——拍門重心至門鉸軸線的距離(m);

Lw——拍門浮心至門鉸軸線的距離(m)。

G.0.2 雙節自由式拍門開啟角按下列聯立方程試算或電算(圖G.0.2);

sina1=m1cos(a1-aB)+m3×

cos[a1+(90°-a2-aB)/2]cos·(90°+a2-aB)/2·cos2(90°-a2-aB)/2/[1-h1/h1+h2·cos2(a1-aB)]2

(G.0.2-1)

sina2=m2cos2(90°+a2-aB)/2·cos2(90°-a2+aB)/2/[1-h1/h1+h2·cos2(a1-aB)]2

(G.0.2-2)

式中 a1、a2——分別為上節拍門和下節拍門開啟角(°);

aB——管(流)道中心線與水平面夾角(°);

h1、h2——分別為上節拍門和下節拍門的高度(m);

m1、m2、m3——與水泵運行工況、管(流)道尺寸、拍門設計參數有關的常數,其值按下式計算:

m1=pQVLc1h1/(h1+h2)[G1Lg1-W1Lw1+(G2-W2)h1]

m2=pQVLc2h2/(h1+h2)(G2Lg2-W2Lw2)

m3=pQVh1h2/(h1+h2)[G1Lg1-W1Lw1+(G2-W2)h1]

式中 p——水體密度(kg/m3);

Q——水泵流量(m3/s);

V——管(流)道出口流速(m/s);

G1、G2——分別為上節拍門和下節拍門的自重力(N);

W1、W2——分別為上節拍門和下節拍門的浮力(N);

Lg1、Lg2——分別為上節拍門和下節拍門的重心至相應門鉸軸線的距離(m);

Lw1、Lw2——分別為上節拍門和下節拍門的浮心至相應門鉸軸線的距離(m);

Lc1、Lc2——分別為上節拍門和下節拍門水流沖力作用平面形心至相應門鉸軸線的距離(m)。

圖G.0.1 拍門開啟角

圖G.0.2 雙節式拍門開啟角

附錄H 自由式拍門停泵閉門撞擊力近似計算

H.0.1 停泵后正轉正流時間和正轉逆流時間可按下式計算:

T1=n/pgQH·[J(ω20-ω2)+pMQ2] (H.0.1-1)

T2=T1·ω/ω0-ω (H.0.1-2)

式中 T1——停泵正轉正流時間(s);

T2——停泵正轉逆流時間(s);

p——水體(kg/m3);

g——重力速度(m/s2);

H——停泵前水泵運行揚程(m);

Q——停泵前水泵流量(m3/s);

n——停泵前水泵運行效率;

J——機組轉動部件轉動慣量(kg·m2);

ω0——水泵額定角速度(rad/s);

ω——正轉正流時段末水泵角速度(rad/s),ω值可由水泵全特性曲線求得,或取軸流泵ω=(0.5~0.7)ω0,混流泵、離心泵ω=(0.4~0.5)ω0;

M——與管(流)道尺寸有關的系數,其值按下式計算:

M=∫L0·dι/f(ι)

當管(流)道斷面積為常數時,

M=L/A

式中 L——管(流)道進口至出口總長度(m);

f(ι)——管(流)道斷面積沿長度變化的函數;

A——管(流)道斷面積(m2)。

H.0.2 整體自由式拍門停泵下落運動計算應符合下列規定:

正流階段運動方程,

a"=aa'2-bsina+c1(1-t/T1)2cos2a (H.0.2-1)

逆流階段運動方程,

a"=aa'2-bsina-c2·t/T2 (H.0.2-2)

式中 a——拍門瞬時位置角度(rad);

a'——拍門運動角速度(rad/s);

a"——拍門運動角加速度(rad/s2);

t——時間(s);

T1、T2——停泵后正轉正流和正轉逆流歷時(s);

a、b、c1、c2——水泵運行工況、管(流)道尺寸、拍門設計參數有關的常數,其值按下式計算:

a=1/4Jp·KpB[(h+e)4-e4]

b=GLg-WLw/Jp

c1=pQVLc/Jp

c2=pgHBhLy/Jp

式中 B——拍門寬度(m);

h——拍門高度(m);

e——拍門頂至門鉸軸線的距離(m);

Jp——拍門繞鉸軸線轉動慣量(kg·m2);

K——拍門運動阻力系數,可取K=1~1.5;

G——拍門的自重力(N);

W——拍門的浮力(N);

Lg——拍門重心至門鉸軸線的距離(m);

Lw——拍門浮心至門鉸軸線的距離(m);

p——水體密度(kg/m3);

g——重力加速度 (m/s2);

Q——停泵前水泵流量(m3/s);

V——停泵前管(流)道出口流速(m/s);

Lc——拍門水流沖力作用平面形心到門鉸軸線的距離(m);

Ly——拍門反向水壓力作用平面形心至門鉸軸線的距離(m)。

H.0.3 拍門停泵下落運動方程可按表H.0.3的規定確定。

拍門運動布里斯近似積分計算表式 表H.0.3 表中h為計算步長,ti=h·i(i=1,2,3……);

t5·i處修正量:

H.0.4 拍門撞擊力可按下式計算

(H.0.4-1) (H.0.4-1)

My=1/2·pgHh2B (H.0.4-2)

MR=1/4·KBph4ω2m (H.0.4-3)

式中 N——拍門撞擊力(N);

Ln——撞擊力作用點至門鉸軸線的距離(m);

My——拍門水壓力繞門鉸軸線的力矩(N·m);

MR——拍門運動阻力繞門鉸軸線的力矩(N·m);

h——拍門高度(m);

B——拍門寬度(m);

H——拍門下落運動計算所得作用水頭(m);

ωm——拍門下落運動計算所得閉門角速度(rad/s);

p——水體密度(kg/m3);

g——重力加速度(m/s2);

K——拍門運動阻力系數,可取K=1~1.5;

S——拍門緩沖塊撞擊接觸面積(m2);

E——緩沖塊彈性模量(N/m2);

δ——緩沖塊厚度(m)。

附錄J 快速閘門停泵閉門撞擊力近似計算

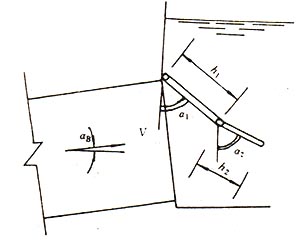

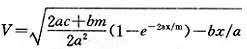

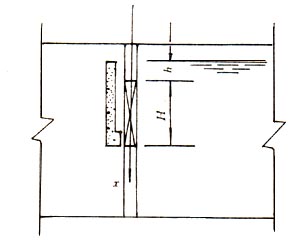

J.0.1 快速閘門停泵下落運動速度可按下式計算(圖J.0.1)

(J.0.1) (J.0.1)

式中 V——閘門下落運動速度(m/s);

x——閘門從初始位置下落高度(m);

m——閘門的質量(kg);

a、b、c——與閘門和啟閉機設計參數有關的常數,其值按下式計算:

卷揚啟閉機自由下落閘門,a=KpδB

油壓啟閉機有阻尼下落閘門,

(i=1,2,3,……n)

b=mg+pgB[h-H/2·δ-(hH+H2/2)·f]

c=pgB(δ/2-H·f);

式中 p——水體(kg/m3);

g——重力加速度(m/s2);

K——閘門運動阻力系數,可取K=1;

B——閘門寬度(m);

H——閘門高度(m);

δ——閘門厚度(m);

f——閘門止水橡皮與門槽的摩擦系數;

di——油壓啟閉機系統供油、回油i段管路直徑或當量直徑(m);

Li——i段管路長度或當量長度(m);

λi——i段管路摩阻系數;

ξi——i段管路局部阻力系數;

d——油壓啟閉機活塞桿直徑(m);

D——油壓啟閉機油缸內徑(m);

h——初始位置時門頂淹沒水深(m)。

圖J.0.1 快速閘門下落運動

J.0.2 快速閘門對門槽部位底板撞擊力可按下式計算

(J.0.2) (J.0.2)

式中 N——閘門撞擊力(N);

m——閘門質量(kg);

g——重力加速度(m/s2);

Vm——閘門下落運動計算所得閉門運動速度(m/s);

δc——閘門自重作用下門底緩沖橡皮最大壓縮變形(m)。

附錄K 本規范用詞說明

K.0.1 為便于在執行本規范條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下:

(1)表示很嚴格,非這樣做不可的:正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”。

(2)表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的:正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”。

(3)表示允許稍有選擇,在條件許可時首先這樣做的:正面詞采用“宜”或“可”,反面詞采用“不宜”。

K.0.2 條文中指定應按其他有關標準、規范執行時,寫法為“應符合······的規定”或“應按······執行“。

附加說明

主編單位、參編單位和主要起草人名單

主 編 單 位: 水利部水利水電規劃設計總院

北京水利水電管理干部學院

(即華北水利水電學院北京研究生部)

參 編 單 位: 江蘇省水利勘測設計院

湖北省水利勘測設計院

甘肅省水利水電勘測設計院

山西省水利勘測設計院

廣東省東深供水工程管理局

中國水利水電科學研究院

武漢水利電力大學

揚州大學農學院

主要起草人:竇以松 劉清奎 陳登毅 黃興南 楊來春 嚴登豐 張錦文

李繼珊 于魯田 沈潛民 吳道志 董 巖 金 勇 |

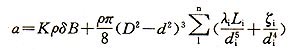

(6.4.9)

(6.4.9) (B.1.3)

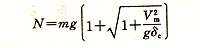

(B.1.3) (D.0.1)

(D.0.1)

(H.0.4-1)

(H.0.4-1) (J.0.1)

(J.0.1)

(J.0.2)

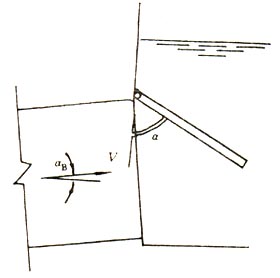

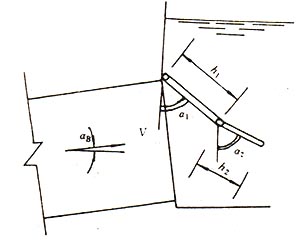

(J.0.2)