時間:2025-01-14 09:42

來源:中國固廢網

作者:陳偉浩

“長期以往,淘汰厭氧的將會是厭氧企業自身!”12月20日,在2024(第十八屆)固廢戰略論壇現場,浙江大學環境與資源學院教授/博導、浙江大學環境污染防治研究所所長、浙江大學環境與資源學院固廢研究中心主任吳偉祥針對有機垃圾資源化利用的技術障礙與應對策略進行了深入分享。

吳偉祥

吳偉祥強調,生活垃圾分類不僅深切關乎民眾切身利益,更是已經上升到了國家戰略的層面。這一工作與垃圾的具體組分之間存在著緊密的關聯,在我國城鎮生活垃圾構成中,有機垃圾占據了超過80%的比重,主要涵蓋廚余垃圾(易腐垃圾)、有機可回收物以及其他垃圾(低值有機組分)這三大類,但是在有機垃圾資源化處理技術上,我們還面臨著諸多挑戰與問題。

廚余垃圾

目前,國內廚余垃圾資源化處理主要有三大主流技術:厭氧產沼能源化技術(濕式、干式厭氧發酵技術)、微生物好氧堆肥技術和昆蟲蛋白轉化技術,其中厭氧產沼占比70%以上。

1、厭氧產沼

吳偉祥及其團隊曾對某省五十余座厭氧產沼工程進行了深入的調研,但結果顯示情況并不樂觀!企業沒有對厭氧產沼技術進行提質增效研發!長期以往,淘汰厭氧的將會是厭氧企業自身!

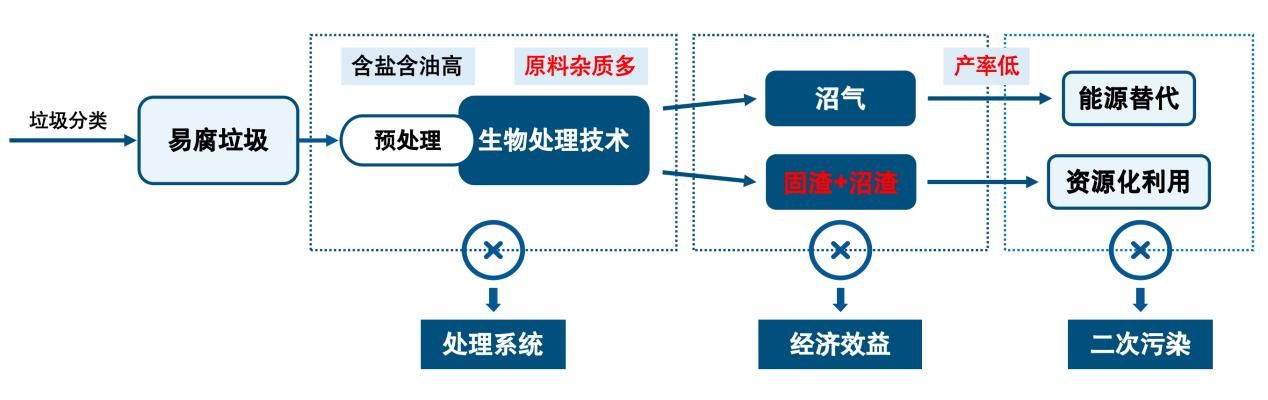

厭氧產沼技術存在的問題

究其原因主要還是技術層面。一是純化預處理技術簡單粗暴,固渣產生量巨大。生物質回收率低、純度低、固渣產生量大、浪費嚴重,即便是在垃圾分類方面表現突出的上海,仍有接近40%的殘渣需要進行焚燒,這充分暴露了現有厭氧產沼技術存在的問題。

二是僅流質入罐(病態系統),轉化效能極低。從實際運行技術參數來看,國內許多企業沼氣產量實際僅50~60 m3/t垃圾左右,大部分反應器容積產氣率在1.5~2.0 m3/d低位徘徊,而所有容積產氣率超過3.0 m3/d的反應器都是高溫反應器,但我國普遍采用的是中溫技術,高溫技術由于難以控制而未被廣泛采用。

解決方案:一是提高物料純化預處理段的生物質回收率和入罐率。在純化預處理方面實現精準識別分選、選擇性破碎除雜、勻質循環分離,把生物質損失率控制在10%以內,讓大量生物質進入到罐體內進行微生物強化產甲烷;

二是強化罐內生物質物料甲烷轉化率。如強化纖維素、半纖維素物質微生物降解,可以通過強化罐內的種間電子轉移和采用“中高溫”厭氧產沼技術等途徑來實現。通過研究發現,采用“中高溫”厭氧產沼技術可以提高有機負荷33%,提高厭氧產氣率20%以上,同時降低投資成本23%,這是一條既符合當前需求又具有潛力的技術路徑。

2、好氧處理

好氧處理主要面臨肥料、飼料等產品利用出路受阻,技術經濟效益差、亟需政府補貼等問題。

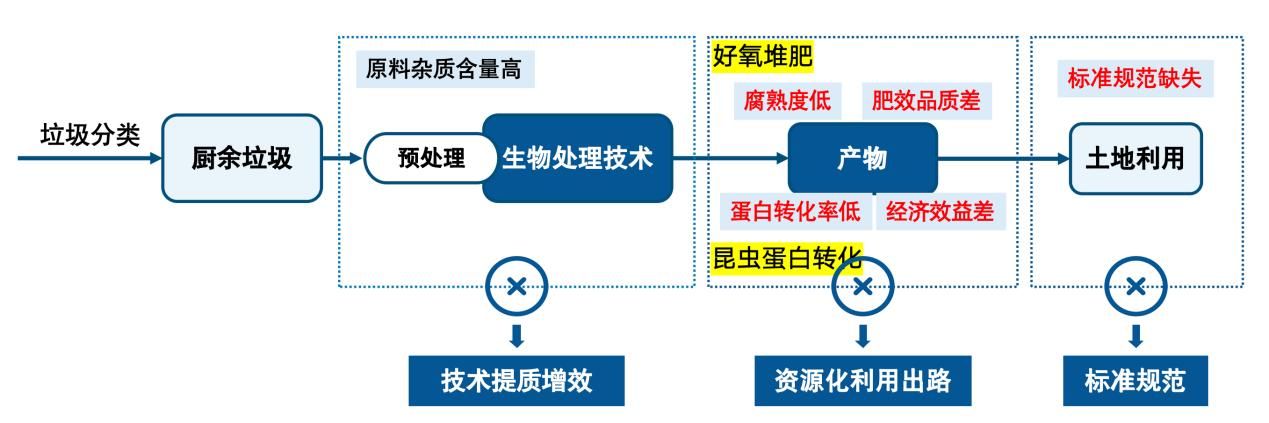

好氧處理技術存在的問題

好氧堆肥主要技術問題:一是發酵周期長,占地面積大。絕大多數好氧堆肥周期為30-60 d,少數設計為 20-30 d;以 500 t/d 的好氧堆肥工程為例,占地面積高達 50000-120000 ㎡,是相同處理規模厭氧產沼工程的 2-4 倍;

二是堆肥產品品質差、腐熟程度低。90% 以上的成肥設施產物不達標,45%的設施產物植物種子發芽指數小于10%(尤其是12-24 h 烘干“成肥”);存在垃圾污染轉移風險,機器成肥能耗普遍大于150 kw·h/t/d。

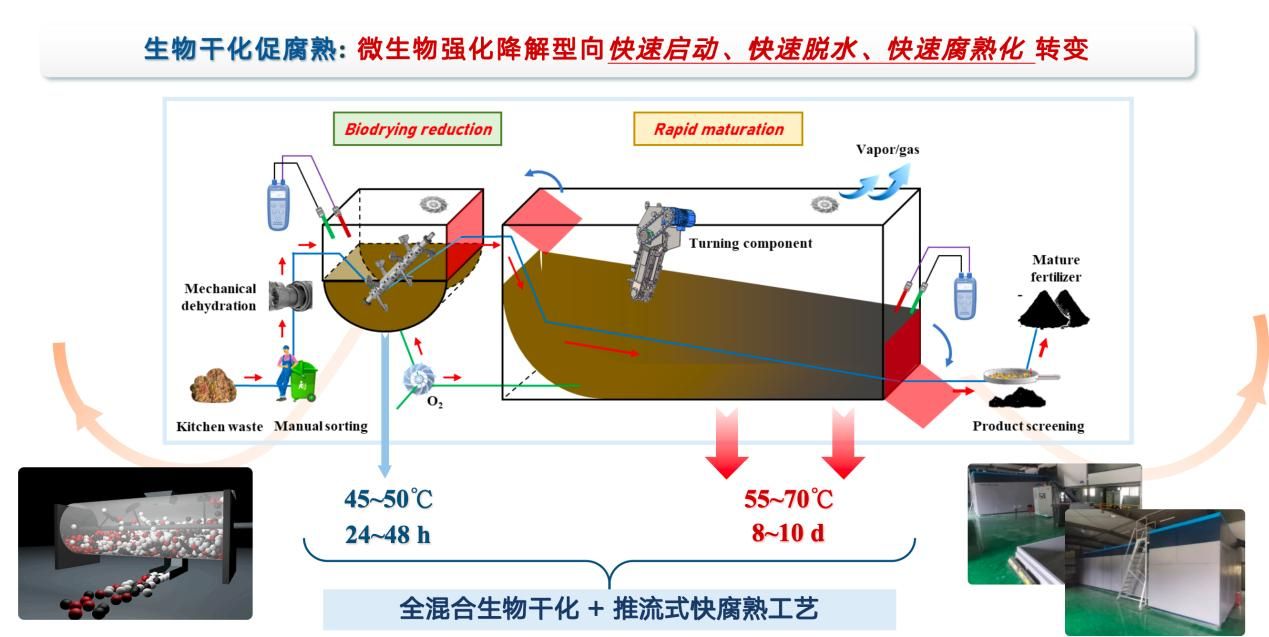

解決方案:采用生物干化促腐熟技術(BEC),實現快速高質量腐熟。利用前端生物干化系統,快速啟動微生物生長繁殖、快速脫水升溫,快速強化后端的高溫腐熟,把整個堆肥發酵時間縮短到十天以內,同時總能耗降低53%、總運營成本降低28%、產物植物種子發芽指數提升至70%以上、占地面積減少至30%。目前全國首座100 t/d易腐垃圾生物干化腐熟技術工程已經在浙江紹興實現落地應用。

3、昆蟲蛋白

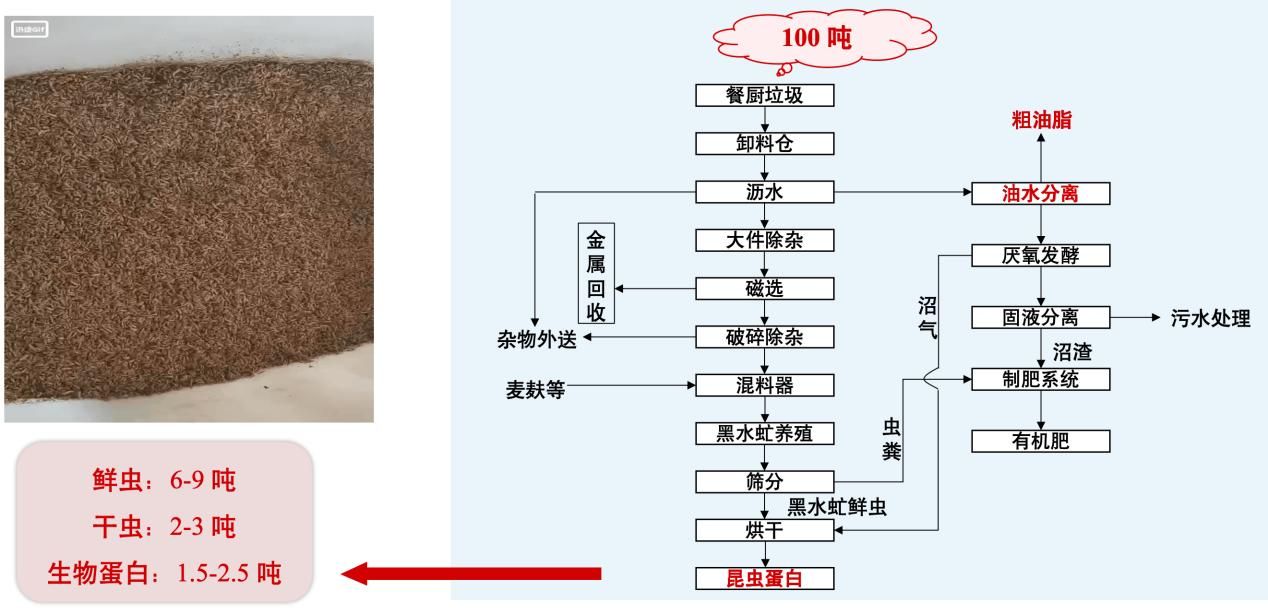

昆蟲蛋白方面主要面臨的問題:一是氮素物質生物轉化效率低,不是所有的易腐垃圾都適合養蟲,低C/N餐廚垃圾較為適合;二是規模化機械化自動化水平低,超過五十噸以上規模的很少,都是一些小作坊方式;三是產品品質相對較差、蟲渣腐熟度低。

解決方案:一是菌酶協同預發酵技術---提高物料適口性(好吃),也就是要讓蟲子喜歡吃,吃得好,而且吃得快,長得快。

二是智能-集約-清潔-高效的機械化養殖技術,設計自動上下料立體養殖系統和蟲糞自動分離系統,實現全封閉機械化自動化養殖,從而使物料的總氮轉化率從原有的35%以下提高到45%以上,蟲體分離率大于96%以上,人工成本下降60%以上。

此外,吳偉祥表示,未來廚余(易腐)垃圾資源化技術將會在傳統技術之上進行一次重要升級,并向熱化學催化、化學催化耦合生物轉化、生物煉制三個方向發展。如,中長鏈脂肪酸制備技術,催化水解耦合重整加氫制備γ-戊內酯技術等。

編輯:陳偉浩

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。