時間:2023-11-30 10:13

來源:圖元科技

瀘州,古稱“江陽”,別稱酒城、江城,位于四川省東南,長江、沱江、赤水河在境內交匯。瀘州市先后獲得過聯合國改善人居環境最佳范例獎(迪拜獎)、中國地級市民生發展100強、國家衛生城市、中國優秀旅游城市、國家森林城市、國家園林城市、全國文明城市、國家水生態文明城市、全國市域社會治理現代化試點合格城市等榮譽。

瀘州市城市綜合管理服務平臺(一期)是瀘州市推進數字政府建設、提升城市治理與服務水平的重要舉措。平臺于2022年7月啟動建設,建設過程得到瀘州市經濟和信息化局、瀘州市城市管理行政執法局、瀘州市數字經濟發展局、瀘州市興瀘投資集團等多個單位的鼎力支持,目前已全面投入運行。2023年11月10日上午,瀘州市經濟和信息化局、瀘州市城市管理行政執法局組織項目驗收會,經住建部、省住建廳專家嚴格評審,聽取項目建設情況介紹、審閱項目文檔資料、觀看系統功能演示、現場詢問討論,專家組一致認為瀘州市城市綜合管理服務平臺(一期)達到驗收標準,符合住建部、省住建廳技術規范,項目順利通過驗收。

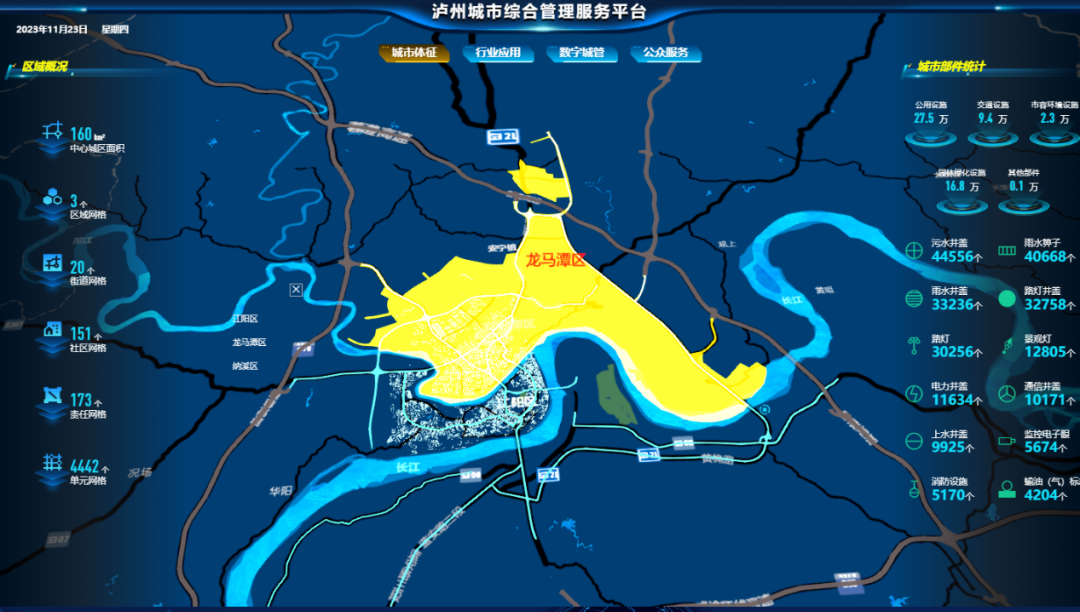

瀘州市城市綜合管理服務平臺(一期)按照“1中心+1平臺+1張圖+N應用”的基本架構搭建,包含1個市級平臺,32個二級平臺,75個三級平臺,覆蓋瀘州主城區160平方公里范圍,共劃分萬米單元網格4442個,責任網格173個,并根據《數字化城市管理信息系統第2部分:管理部件和事件》標準,普查建庫的城市部件5大類、121小類,共60余萬余件。

平臺自2023年10月份上線以來,共受理案件64398余件,自行快速處置11654件,派遣到責任單位52744余件,處置率98.93 %,結案率98.74%。受理、承辦群眾投訴、咨詢案件470余件,已辦結456件,辦結率97%,滿意率95%,極大的提升了瀘州市城市管理水平和百姓幸福感。

平臺融入全移動辦案、疑似案件分析、案件智能派遣、智能核查結案等智慧化技術,實現智慧賦能提效,形成城市管理“扁平化”模式,從根本上縮減城市管理問題處理周期,將原來每宗案件人工派遣的平均時間10分鐘縮短到案件的分撥處置在2秒內完成,事件處置效率較之前提升30%,有效提升了瀘州市城市科學化、智慧化管理水平。

瀘州市城市管理部門積極探索AI+城市管理,接入重點區域122路城市管理視頻監控,采用14種智能算法,AI場景覆蓋市容環境、街面秩序、公用設施、突發事件、城市違建、違章停車等80%以上的城市管理案事件,并以“中心計算+邊緣計算”模式,提供“智能分級,算力適配”服務,構建“天上有云、中間有網、地下有格”的智慧化管理模式。

平臺秉承全面增強城市運行風險防控能力的理念,深度貫徹《全國安全生產專項整治三年行動計劃》、《城市建設安全專項整潔三年行動實施方案》等文件精神,對全市18個污水處理廠、濱水區域、沱江一橋、新沱江二橋、沱江三橋、國窖大橋、沱江六橋及忠山隧道5橋1隧道進行科學監測。按照“分區域、分級別、網格化”原則,實行城市生命線安全風險全面辨識和預警,全面節省養護、巡查成本,提高設施的安全性和生命周期。

以沱江六橋為例,通過實時監測六橋環境與荷載指標、結構整體響應指標、結構局部響應指標等, 及時“感知橋梁”,在橋梁結構危險萌芽階段發出預警,盡早發現橋梁結構自身及行車所面臨的危險狀況,保障人民生命財產安全。并通過記錄異常事件過程,為橋梁安全評估、維護經費制定提供數據支持,改變以前主要依靠人工巡檢、熱線報修的運維方式,大量減少車輛、人員等費用,降低運維成本,大幅提升城市橋梁管理和運維效率,有效降低運維費用(養護成本降低了35%),延長橋梁使用壽命,推動城市運行應急處置向事前預防預警轉變,全面保障瀘州市城市運行安全。

平臺對全市2家環衛服務企業、1000余名環衛作業工人、70余臺作業車輛進行科學監管,通過環衛智慧對全市環衛企業、作業人員、車輛的規范化管理,做到監管有抓手,考核有依據的數據管理、數據說話的新模式。通過智慧化技術,全市環衛企業的人員、車輛配置率提高到100%,建成區道路機械化清掃率達到92%,道路掃凈率達到95%,市容質量提升了70%,政府資金投入使用率達100%。

瀘州市城市綜合管理服務平臺(一期)是四川省首個由多部門聯合建設的綜管服平臺,建設一年來,雅安、自貢、眉山等多個城市兄弟單位到瀘州市考察學習,并獲得四川省數字化轉型優秀案例表彰。

下一步,瀘州市將按照住建部、省住建廳相關要求和專家組驗收意見,進一步深化智慧化應用內容的擴展,實現城市管理“一網統管”的管理目標,提升市民對城市管理工作的滿意度和獲得感,讓瀘州市城市環境品質更加精致精美。

接下來,圖元科技將以瀘州市城市綜合管理服務平臺驗收為契機,按照住建部、省住建廳相關要求和專家組驗收意見,不斷完善平臺功能,強化平臺運用,拓展平臺的廣度和深度,打造好用、管用、實用的瀘州市城市綜合管理服務平臺,用科技賦能城市管理,為全面加強城市管理貢獻更多力量,為城市管理信息化建設做好示范表率作用,推進實現城市運行“一網統管”的管理目標。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。