時間:2023-10-17 09:47

來源:中國固廢網

作者:徐冰冰整理

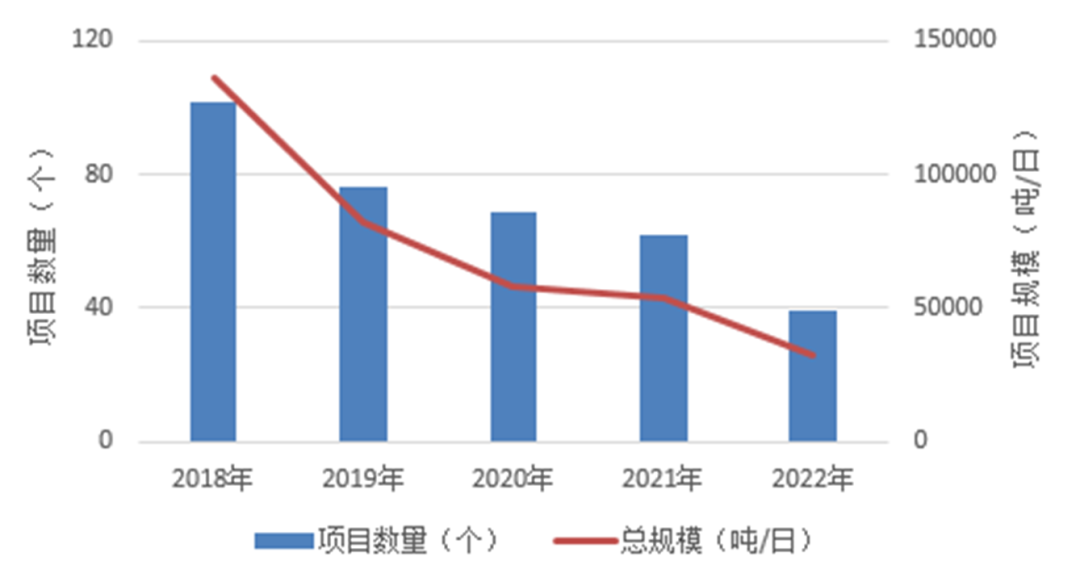

高質量運營時代,垃圾焚燒行業迎來關鍵裝備的質量分級進階。8月31日,上海環境衛生工程設計院有限公司(以下簡稱“上海環境院”)副院長俞偉偉在“2023(第十屆)固廢熱點論壇”上提到,垃圾焚燒市場仍有增長空間,但增速放緩,近5年每年新增垃圾焚燒項目數量和規模呈現“雙降”趨勢。

俞偉偉

01垃圾焚燒市場仍有增長空間但增速放緩

俞偉偉現場介紹了垃圾焚燒行業的發展背景、發展趨勢,以及國內垃圾焚燒技術的演變歷程。

我國的垃圾焚燒行業經過二十多年的發展,經歷了四個發展階段:

2000年-2005年:起步探索期,設備與工程技術標準建立

垃圾焚燒行業的起步探索期,生活垃圾焚燒處理設備列入國家鼓勵發展的環保產業設備目錄;隨后,生活垃圾焚燒污染控制標準、工程項目建設標準、工程技術規范相繼出臺。

2006年-2015年:初步成長期,相關政策體系逐步建立并完善

2006年開始,電價補貼政策開始出臺,垃圾焚燒發電技術走向成熟,相關的財稅政策逐步完善,產業發展奠定了基礎。

2016年-2020年:高速發展期,垃圾焚燒產業快速發展

國家“十三五”規劃明確提出加快城鎮垃圾處理設施建設,提高垃圾焚燒處理率,建設完善垃圾等發電上網政策。這一階段,各部門政策密集出臺,推動了垃圾焚燒設施建設快速推進。

2021年起:穩定發展期,垃圾焚燒行業趨于成熟

進入“十四五”,行業步入新的發展階段。行業集中度較高,增量市場空間減少,國家在積極推進縣域小型焚燒模式;行業由市場驅動的“跑馬圈地”轉為運營管理驅動的“精耕細作”;技術、裝備、運營等邁入產品化、品牌化的高質量發展階段。

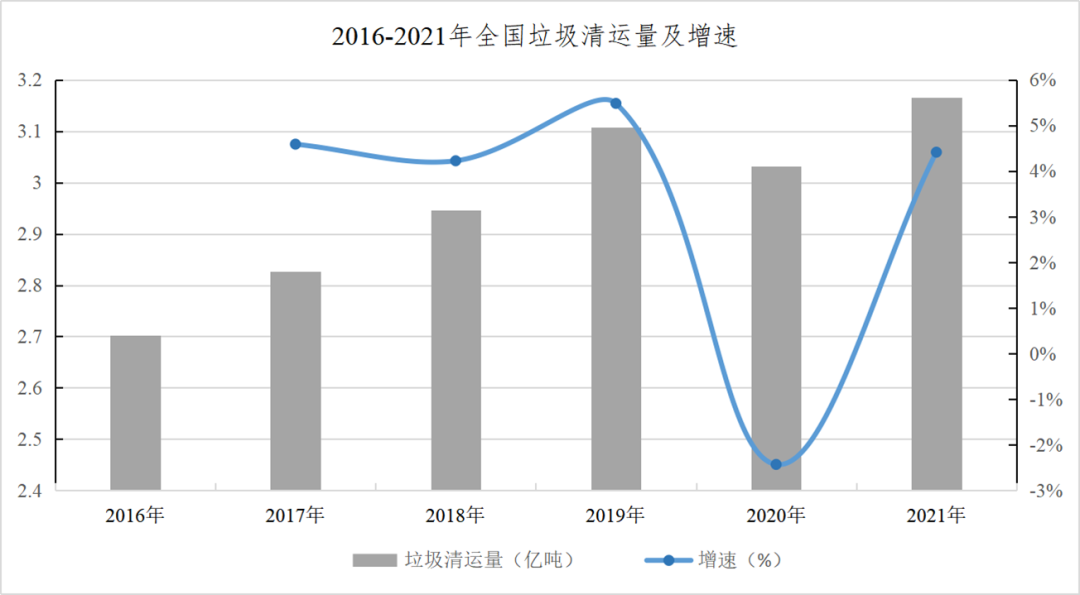

再來看垃圾焚燒項目的總體情況。總體來看,垃圾清運總體上升,而且焚燒比例也在逐步上升。根據《城鄉建設統計年鑒》統計,2021年全國城市及縣城垃圾清運量達3.17億噸,其中3.15億噸通過無害化方式進行了處理(焚燒66%、填埋29%、其他6%),其中城市垃圾焚燒率達到72%。

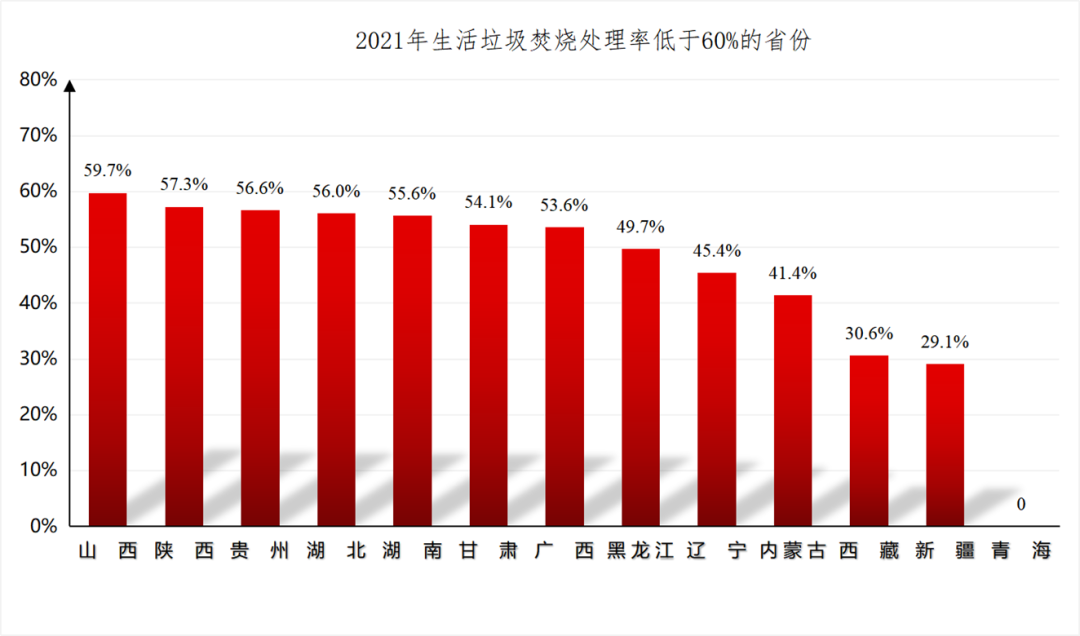

但是,垃圾焚燒區域發展不均衡,部分地區焚燒處理率偏低。仍有 13個省份處理率低于60%,主要位于中部、西南、西北、東北等區域,處置缺口相對較大。隨著未來城鎮化率提升,市場空間有望進一步釋放。

近5年每年新增垃圾焚燒項目數量和規模

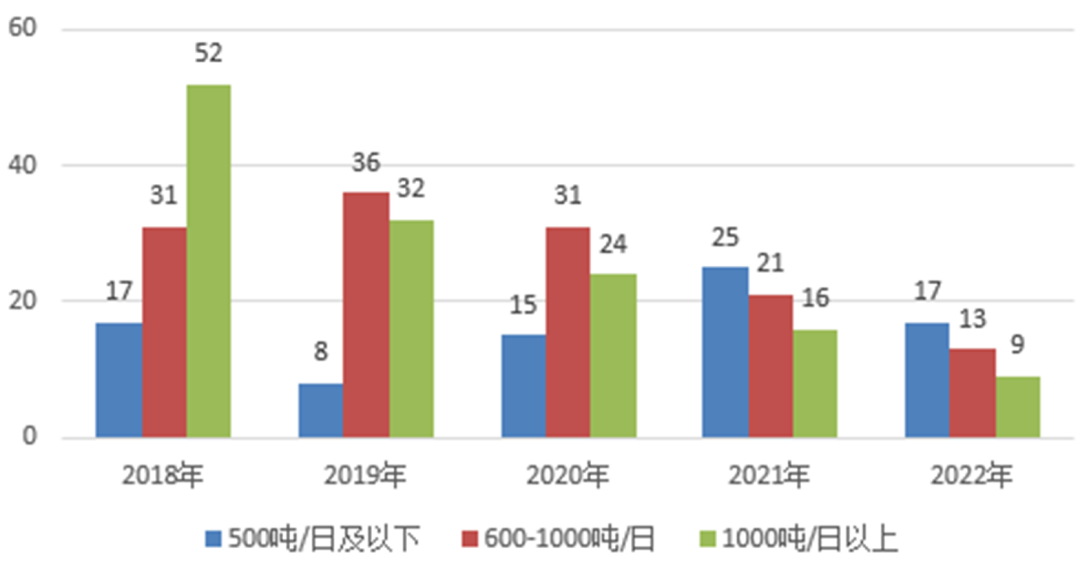

從近5年每年新增垃圾焚燒項目數量和規模上來看,呈現“雙降”的趨勢,大規模焚燒發電項目下降尤為明顯,500噸及以下的項目數量呈現增長的趨勢。

在上述時代發展背景下,俞偉偉介紹了垃圾焚燒市場的三大發展趨勢。

趨勢一:政策引導下的市場趨勢

進入“十四五”新發展階段后,一系列政策也帶來了新的市場趨勢。根據《“十四五”城鎮生活垃圾分類和處理設施發展規劃》, “十四五”期間年均新增產能約為 2018—2020 年的47%,增速放緩。

俞偉偉分析,不同類型的城市發展情況不同,總的來看,核心一、二線城市已建成較完備的垃圾處置設施,焚燒能力基本飽和。大部分經濟基礎較好的三、四線城市也已建成或在建垃圾焚燒發電設施,且部分地區為超前建設,未來新增產能將繼續向中西部和四五線城市下沉,農村垃圾處置“短板”亟須彌補。

趨勢二:垃圾分類下的發展趨勢

垃圾分類背景下,垃圾特性發生了很大的變化。以上海市為例,垃圾分類之后,干垃圾以橡塑類、紙類為主,含水率和容重下降,可燃成分增加,垃圾熱值明顯提高。

俞偉偉指出,在這樣的背景下,要求企業對運營項目的運行工況做出調整。比如,控制爐溫和蒸發量穩定;燃燒空氣系統優化調整;濃縮液回噴爐內降溫;其他固廢協同處置。必要時還要對現有設備進行技改,包括焚燒爐、余熱鍋爐、汽輪發電機組、煙氣凈化系統。

同時,對于新建項目來說,垃圾理化特性變化較大,工藝系統及設備也面臨技術風險,焚燒線要從設計階段優化全系統設計選型。以上這些情況都要引起垃圾焚燒企業在建設運營端的重視。

趨勢三:雙碳戰略下的發展趨勢

國家層面,雙碳戰略下,碳達峰和碳中和目標力度空前。行業層面,垃圾焚燒碳減排效應突出。這要求垃圾焚燒企業一方面積極地開展焚燒碳減排技術的積累和應用,比如能效提升技術、節能減排技術、循環利用技術、數字賦能技術。同時也要鼓勵焚燒企業積極開展碳減排管理,包括碳交易市場(CCER)的啟動、碳資產管理、參與標準制定、減排核算方法測算等。

上述市場發展趨勢下,垃圾焚燒在技術層面也有著相應的演變,可以總結為更清潔、更高效、更智慧三個方面。

更清潔方面,典型代表是煙氣超低排放技術。

隨著行業的發展,煙氣超凈排放技術先后從“SNCR+半干法+干法+袋式除塵器”常規組合,到 “SNCR+半干法+干法+袋式除塵器+SCR”升級組合,再到 “SNCR+半干法+干法+袋式除塵器+SCR+濕法”高配組合。

俞偉偉指出,不同組合最主要的區別在酸性氣體的脫除和氮氧化物的控制技術方面,對應的建設成本和運行成本也有大幅提高。需要指出的是,雖然高配組合是行業未來的發展趨勢,但不同項目的煙氣凈化技術的選擇還要因地制宜。

更高效方面,典型代表是高效焚燒技術。

過去的焚燒廠循環熱效率低,噸垃圾發電量低。通過優化爐膛完全燃燒,優化布風結構,提高溫度壓力參數等方法,實現噸垃圾發電量達到600度,全廠熱效率從20~25%提升到30%。以前高熱值垃圾導致結焦加劇,年行運時間短,通過優化風冷爐墻或水冷爐拱,優化機械設計,提高安全可靠性,來達到清焦周期運行延長,年運行時間增加的目的。過去多元固廢摻燒源頭污染物生成量高,通過低氮燃燒控制技術和分級燃燒,來控制源頭污染物生成量,提高排放的穩定性。

更智慧方面,典型代表是燃燒控制技術。

過去焚燒爐燃燒控制和工況調節主要依托手動控制為主,隨著自動控制技術和系統的優化,新一代ACC控制系統,通過爐膛內設置溫度檢測單元和視頻探頭,利用圖像識別技術進行燃燒工況的自動優化調整,提高智慧化程度。

俞偉偉介紹了上海環境院焚燒技術的發展歷程。上海環境院立足上海環境集團焚燒主業發展支撐,在全固廢領域覆蓋、全產業鏈技術服務的雙全發展戰略的引領帶動下,經過15年的快速發展,焚燒主營業務涵蓋了工程咨詢設計、工藝及設備集成及EPC、焚燒爐核心設備自主供貨、焚燒線技改及備品備件四大板塊。通過探索技術產業化,不斷豐富了環境院中國固廢專家的品牌內涵。

02高效、清潔、智慧!上海環境院的焚燒技術迭代之旅

上海環境院經過十多年的技術積累,圍繞高效、清潔、智慧焚燒技術的高質量發展,形成了以HPCC焚燒爐、強制風冷爐排片的高效焚燒技術迭代,以SCR+高效經濟脫硝、飛灰資源化利用為代表的清潔技術迭代,以及以智能燃燒控制和固廢碳管家為代表的智慧技術迭代等多重迭代路線。

高效焚燒技術路線之一是HPCC爐排技術。

上海環境院HPCC焚燒爐的迭代經過了幾個過程,在引進消化吸收的基礎上,全面實現了焚燒爐技術的設計、制造、國產化,并且進行了創新優化。通過單列設計開發、擴展設計開發等方式,實現了擁有自主知識產權的環境院HPCC全系列焚燒爐技術。

另外一個高效焚燒技術迭代代表是強制冷卻爐排技術。

上海環境院研發了自主產權高性能爐排片,通過配方優化等,調整合金元素含量實現了耐熱、耐腐蝕等優良性能;通過側面和表面的加工精度的提升,有效避免了磨損;通過爐排形狀的優化,保證其合理的溫度分布,防止局部熱應力過大等,使爐排片達到了優良的性能。并且應對高熱值垃圾研發了強制風冷和水冷爐排技術,在項目上進行了應用。

在清潔方面,技術迭代的典型代表是SCR+煙氣脫硝組合工藝。該組合工藝可以實現SCR的平價替代,該組合工藝脫硝效果穩定可靠,更環保;投資少,運行成本低,更節能;系統緊湊,占地少,安裝快捷,檢維修量小;工藝可復制性強,易于推廣應用。

第二個清潔路線技術迭代則是飛灰資源化。過去的飛灰主要是通過螯合填埋的方式來處理,上海環境院也研發了自主知識產權的螯合藥劑,服務于飛灰填埋的時代。隨著無廢城市的不斷推進,公司也正在推進飛灰資源化工藝集成開發,目標是研發出一條可以不依附于“水泥窯”的、成本相對可接受的資源化工藝。

智慧化方面,上海環境院開展了無人值守智慧垃圾吊系統和基于火焰識別系統智能ACC系統的研發。

一方面提升入爐垃圾均質化水平,使熱負荷波動趨緩,實現焚燒爐高效穩定燃燒,最終提高熱效率。另一方面,通過火焰實時圖像檢測識別,從而實現爐膛燃燒的智能控制。最終達到將爐膛溫度、蒸發量波動控制在3%以內,蒸發量提升2%的目標。

另一個智慧路線的技術迭代是固廢碳管家平臺。它的創新之處在于實現了實時碳足跡展示和分析,采集修正了超過30年垃圾組分數據;構建了超過1000項不同工藝環節、物料消耗本地化碳排放因子數據庫;將碳核算模型模擬結果與CO2實測值偏差控制在了10%以內。此外,平臺還集成了CCER國家核證自愿方法,可以為碳交易提供前期數據支撐。

據介紹,固廢碳管家平臺也在天馬無廢低碳環保產業園實現落地示范應用。從技術、個人和社會等維度提供了8大路徑,旨在進一步減少固廢園區直接碳排放、鼓勵員工開展低碳行為,從而共同助力無廢低碳城市建設。

03對產品化和品牌化的一些思考

最后,俞偉偉從設計院的技術服務角度,分享了對于產品化和品牌化的思考。

傳統的設計院技術服務模式是基于專業知識為客戶提供特定范圍內的產品——圖紙。近年來,設計院也在不斷嘗試產業鏈的延伸,努力開展面向客戶的全過程、集成式服務。這些變化的背后體現出技術服務的需求不斷提高,也體現出市場供需邏輯、競爭邏輯發生改變。這就要求設計企業要努力成為需求整合的關鍵環節,以規劃、設計為前端引領,對客戶進行精確畫像,進行業務創新探索,提供系統性的產品化的解決方案。

要做好技術服務產品化和品牌化的轉型,要做好商業邏輯的創新,要按產品思維優化策劃、經營和運營團隊;要做好資源整合強化,從單一的咨詢設計技術服務,向前后延伸、向上下拓展,深化多專業集成并強化集成管理;要有產品化包裝思維,對技術服務進行產品化包裝,從虛化的軟性的服務提升為看得見摸得著的產品;要進行數字化能力建設,優化成果表達和客戶體驗。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。