時間:2022-04-18 09:10

來源:綠谷工作室

作者:谷林

在“雙碳”背景下,廢物再利用得到更多的重視,再加上去年金屬價格大漲,金屬回收利用業務成為一些固廢企業布局的新方向。其中與新能源行業交叉的廢舊動力電池回收以及相關新能源材料領域也聚焦了不少關注。(相關閱讀:2021環保市場感悟:同一個世界,不同的悲喜)

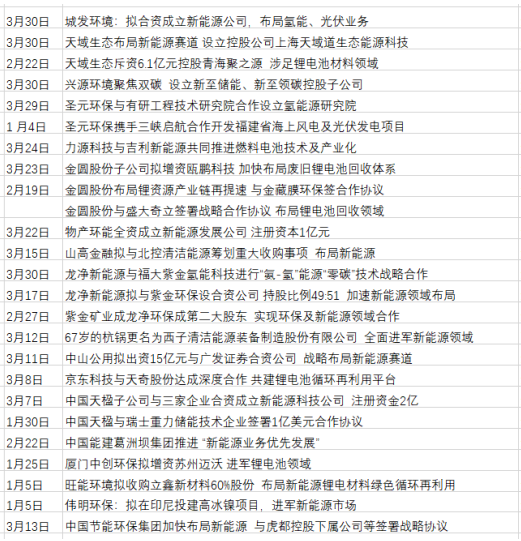

根據作者統計,今年一季度,進軍鋰電池回收再利用、鋰電池技術研發,以及儲能業務等新能源領域的就有旺能環境、中國天楹、力源科技、金圓股份、中創環保等。

相比去年,今年進軍新能源的企業不光關注鋰電池等動力電池回收及新能源材料及技術研發上,還將視野拓展到了風電和高冰鎳業務等。可見下表:

如偉明環保,擬與合作伙伴在印尼規劃投資開發建設紅土鎳礦冶煉4萬噸高冰鎳項目;圣元環保與三峽集團下屬企業三峽啟航合作開發福建省海上風電及光伏發電項目,并在3月份,與有研工程技術研究院合作設立氫能源研究院,進軍氫能領域;3月9日,瀚藍環境表示,年內將在佛山南海建設一個設計規模年產約2200噸氫氣的制氫項目。目前已在佛山南海運營5座加氫站,合計設計加氫能力為3.5噸/日;3月30日,城發環境公告,擬合資成立新能源公司,布局氫能、光伏業務;同日,龍凈環保子公司新能源也與福大紫金氫能科技進行“氨-氫”能源“零碳”技術戰略合作。

從上述可以發現,進軍新能源的企業大多是固廢處理企業,從能源或回收的角度,或許不算是“小白”,而具有一定的產業鏈延伸的基礎。也有研究機構也以電池回收為例,認為當前的市場空間超千億,而且面臨金屬和能源漲價的趨勢,正是企業處跑馬圈地的最佳時段。

可畢竟,即使這種從環保到新能源的業務拓展,僅僅只是依托既有基礎的產業鏈延伸,也還是需要跨越研發、應用等種種環節,需要克服需求、資金、管理等層層難關。而且一些汽車和電池廠商如比亞迪、蔚來汽車、寧德時代、銀隆新能源等,也紛紛進入鋰電池回收及新材料和技術研發市場,競爭日益加劇。(具體可見:《TCL環保計劃三年后上市 家電企業做環保真的很容易嗎?》)

環保企業相比這些競爭者,能有多大的優勢和勝算?或者更多的結果就是利用既有優勢,先吃上一波市場紅利再說?

而氫能市場,則同樣基于雙碳政策的推動。據報道,多地出臺氫能產業規劃。如去年北京市印發《北京市氫能產業發展實施方案(2021-2025年)》。根據規劃,2025年前,北京市要培育10-15家具有國際影響力的產業鏈龍頭企業,京津冀區域累計實現氫能產業鏈產業規模1000億元以上。根據一些研究機構統計,全國的氫能發展空間至少超過一萬億,潛力巨大。在這樣的預期市場規模下,有1/3央企也開始布局氫能市場。對于涉足其中的環保企業來說,技術等方面暫棄不說,或許屆時首先就要面臨比新能源更加殘酷的競爭局面。希望欲在此有更多想法的環保企業能早做準備,并找到自己的市場優勢定位。

這一個是發展的變量

新冠疫情

一切都向盡可能美好的方向展望,同時也必須重視現實市場存在的問題。

當前,疫情或成為今年甚至未來環保產業發展的最大變量。當大家都以為今年全國疫情要被控制住的時候,上海的爆發讓全國形勢變得更加嚴峻。據一些行業人士反映,疫情加劇,很多物流受限,各地物資緊張、價格猛漲,一些廠子的藥劑快用光,一些廠子的設備發不了貨,工程被迫延期等等問題再次一一出現。時間拖得越長,問題將越嚴重。

在前不久,水網曾發布了一位企業家對于疫情的真切感受和對于產業發展的深入思考(具體可見:疫情800天!來自一位環保企業家的思考)。在他看來,受疫情影響,環保企業一方面要面臨物資短缺、價格上漲的材料成本上升問題,另一方面還要面對項目延期、停滯、人員復工的人力成本上升壓力。而環保企業大部分屬于中小微企業,抗風險能力普遍較弱。疫情造成的企業資金緊缺,同時還有市場競爭、人員流失等等方面的因素,對于環保企業,特別是中小環保企業帶來的壓力和挑戰巨大。產能過剩、材料能源漲價、資金緊張等因素產生的疊加效應,未來三年將會在環保行業快速發生化學反應,不少中小企業或將倒閉,產業市場或將重新洗牌。

這些并非危言聳聽,而是作為行業親歷者的判斷和擔憂。事實上,這樣的心聲也得到了作者接觸的一些行業從業者中普遍認可。

根據一些專家建議,要想在未來持續發展,只有明確定位,專注于一些細分領域,立足客戶需求,真正地做好技術、產品和服務。

很多年前,大家都說“未來已來”。那時的很多人或許并沒有看到現在。而現在,卻是真實地連接了未來。這回,我們或可以說:現實如此,未來已來,你準備好了嗎?

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。