時間:2020-07-17 10:27

來源:生態環境部環境規劃院

作者:董戰峰 葛察忠 賈真 畢粉粉 郝春旭 王金南

“十三五”時期,我國生態環境政策改革與創新加速,生態環境政策體系建設取得重大進展。“十四五”時期,需要繼續深化生態環境保護政策改革與創新,推進生態環境治理體系和能力現代化。論文在對“十三五”時期生態環境政策進展分析研判的基礎上,綜合考慮“十四五”時期生態環境政策改革形勢,提出了“十四五”生態環境政策改革思路與框架,建議“十四五”生態環境政策改革要抓好十大重點任務,包括結構調整、空間管控、質量管理、市場政策、治理格局、全球合作等六大重點領域的政策改革以及夯實嚴密法治、統一監管執法、提升執行能力、強化科技支撐等四項政策實施配套措施。

1生態環境政策改革基礎與需求分析

黨的十八大以來,我國生態環境政策取得顯著進展,尤其是“十三五”時期,生態環境政策加速改革,基本建立了政策體系,為深入推進生態文明建設、建設美麗中國建設提供了重要動力機制[1]。

1.1 “十三五”生態環境政策進展

“十三五”時期,初步形成了黨政領導、質量管理、監管落責、市場參與、多元治理的生態環境政策體系,為順利完成生態環境規劃目標和打贏打好污染防治攻堅戰提供了充分支撐與保障[2]。

生態環境責任體系改革成效顯著。新組建的生態環境部強化了政策規劃標準制定、監測評估、監督執法、督察問責的“四統一”職責。中央生態環境保護督察、黨政領導干部生態環境損害責任追究等政策相繼出臺實施,“黨政同責、一崗雙責”得以有效落實,形成了權責明確、各司其職、齊抓共管的“大環保”工作格局。省級以下生態環境機構監測監察執法垂直管理制度改革、生態環境保護綜合行政執法改革穩步推進。

環境質量精細化管理政策體系初步形成。“水”“氣”“土”污染防治相關法律及排放限值等相繼修訂,切實反映了環境質量改善現實要求。環境質量考核目標財政獎勵政策初步建立。推進建立面向民生滿意導向的生態環境質量評價機制,將公眾環境滿意度作為相關示范區建設、黑臭水體治理等重要評價指標[3-4]。

“四大結構調整”政策推動綠色發展成效明顯。堅決取締“十小”,嚴控鋼鐵、水泥產能,各地“散亂污”企業清理整頓基本完成,截至2018年年底全國鋼鐵、煤炭分別化解落后過剩產能1.55億噸、8.1億噸。環保電價、火電超低排放電價補貼、北方地區清潔取暖補貼穩步推進,截至2018年全國實現超低排放的煤電機組約8.1億千瓦。京津冀地區煤炭運輸和鐵礦石集疏港實現“公轉鐵”[5]。

生態環境監管體系不斷完善。積極推進排污許可改革,已發布63項相關規范標準,截至2018年年底累計完成18個行業3.9萬多家企業排污許可證核發。建立“網格化”“雙隨機、一公開”等日常監管機制,2018年全國環境行政罰款共152.8億元,是新環境保護法實施前2014年的4.8倍。隨著流域控制單元、大氣網格化、“三線一單”等工作的推進,生態環境空間管控政策從探索到實踐都取得了積極進展。

生態環境市場經濟機制基本建立。強化生態環境保護資金保障,2018年生態環境部參與管理的中央環保專項資金達到551億元;各類綠色債券2016—2018年的總規模達6077.49億元。環境保護稅全面開征,“綠色信用”“綠色保險”日益發揮重要作用。排污交易權使用試點由點到面穩步推進,碳排放權交易試點繼續深入[6-7]。

生態環境多元治理格局初步形成。“機動式”“點穴式”“會戰式”強化監督幫扶作為行政監管的一種探索形式,與中央環保督察構成了具有我國特色的環保督察體系,帶動了全社會環保責任的落實。強化信息公開,推動企業主體責任落實,引導社會各方開展環保監督。發布《公民生態環境行為規范(試行)》,公眾參與環保的意識與行動均有所提升。

1.2 “十四五”改革面臨的挑戰

我國生態環境質量持續好轉,呈現穩中向好趨勢,但成效并不穩固,生態文明建設“三期疊加”期需要政策改革提供長效機制,生態環境治理能力與治理體系現代化更需要政策改革來提供抓手,生態環境政策體系和長效機制仍存在短板與挑戰,亟待在“十四五”時期通過改革與創新予以解決[8]。

落實生態環境體制機制改革的配套政策有待完善[9]。環保垂直改革與綜合執法改革的配套政策與機制尚未明確建立。部門間、不同層級間生態環保職責有待進一步明晰,流域監督管理局、區域環境督查局、派出機構與地方環境執法之間的分工、協調聯動機制有待進一步完善。

環境質量管理政策體系仍不完善。污染排放管理政策與環境質量管理政策間銜接不足,固定源排污許可制度許可濃度與許可排放總量主要參考排放標準、總量指標,沒有與環境質量目標及改善路徑緊密銜接[10-11]。

精細化生態環境監管執法尚未實現常態化。生態環境行政主導化傾向依然存在,自由裁量權規范不夠,個別地方仍存在“一刀切”問題。人體健康、生態健康、環境風險等領域標準制定與監管仍處于起步階段。

市場導向的生態環境經濟政策效用尚未充分發揮。全社會環保投入力度仍然不足,與OECD國家相比差距明顯;尚未建立起與地區發展權相匹配的生態補償機制;綠色稅制不健全,環境保護稅和消費稅調控、征收范圍較窄,資源稅收費標準過低,難以調控消費行為。

企業和社會生態環境治理作用有待進一步激發。企業環境信息披露、信用評價、聯合懲戒機制不健全,違法成本低導致一些地方企業寧愿罰款也不愿參與環境治理;社會組織和公眾參與的訴求表達、心理干預、矛盾調處、權益保障機制等有待探索實施。

1.3 “十四五”改革需求

“十四五”期間的生態環境保護改革與創新要在習近平生態文明思想的指引下,形成持久戰與殲滅戰相結合的生態環境保護態勢,為建設美麗中國開好局、起好步,這就需要充分發揮好生態環境政策改革的關鍵作用。一是從推進體制改革落地、完善環境質量管理政策體系,強化環境風險防范和環境健康風險管理,建立更加科學合理的生態環境質量管理政策體系。二是強化政策的統籌實施、綜合調控、協同治理機制,解決部門分割等原因造成的政策銜接不足、政策協同不強、政策優化決策不夠等問題。三是更加突出政策調控差異化、管理精細化、決策科學化,實行差異化分級分類管理。四是需要充分發揮市場體系優化配置生態環境資源的基礎作用,切實把市場主體的環境行為交由市場來調節,打通“兩山”轉化通道,構建調控經濟體系全鏈條的生態環境經濟政策體系。五是進一步推進政策手段的法制化建設,確保生態閾值和環境閾值不被突破,實行最嚴格的制度、最嚴密的法治,保障公民環境權,形成全社會動員格局。

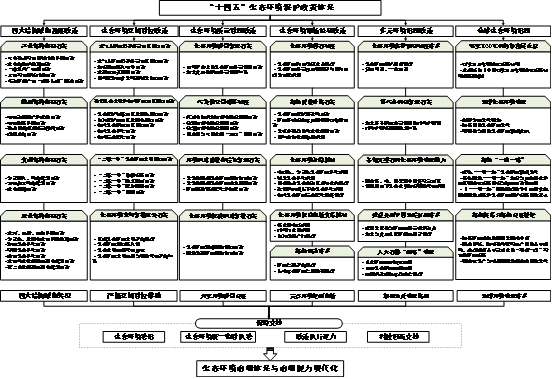

2生態環境政策改革思路與框架

“十四五”時期環境政策改革與創新要全面貫徹落實習近平生態文明思想,通過深化生態環境政策改革來應對生態環境保護的“三期疊加”階段面臨的機遇和挑戰,促進產業經濟高質量發展和生態環境高水平保護,堅持“質量核心、體系優化”“正本溯源、標本兼治”“系統施策,綜合治理”“空間管控、精細調控”“考評落責、多元共治”“兩個大局、內外統籌”六項改革原則,通過強化系統管理、空間管控、結構調整、綜合調控、協同治理、內外統籌,突出政策調控差異化、管理精細化、決策科學化。綜合考慮“十四五”生態環境政策改革形勢,基于問題導向和需求導向進行系統設計,政策體系框架包括結構調整、空間管控、質量管理、市場經濟、多元治理、全球合作等六大政策領域以及夯實嚴密法治、監管執法、政策執行和科技創新四項保障支撐。改革與創新的目標是推進實現生態環境治理體系和能力現代化,形成美麗中國建設的長效政策機制。

圖1“十四五”生態環境政策改革框架

3“十四五”生態環境政策改革重點

3.1 深化綠色發展四大結構調整政策

“十四五”時期,結構調整結構是生態環境保護工作的重心,政策重心進一步從污染治理末端的污染防治向污染治理前端的發展源頭調整,更加突出綠色發展和生態環境保護工作的深度融合,結構調整成為生態環境政策體系調控的主要領域,尤其是創新發揮好激勵引導類政策工具的作用。一是以非電重點行業超低排放補貼、水電價階梯激勵政策為主要“抓手”促進產業結構綠色轉型調整。深化供給側結構性改革政策創新,持續推進“散亂污”治理政策,深化工業行業超低排放政策,建立排放績效導向、階梯式激勵、差別化補貼的超低排放補貼模式;完善節能環保產業“提質上檔”驅動政策,加強稅式優惠等政策激勵;完善綠色產品生產與供給政策,繼續推進完善綠色采購清單。二是以補貼、電價改革為主要抓手推進能源節約利用與結構調整。完善清潔能源推廣和提效政策,繼續實施清潔取暖補貼政策,完善以財政投入為引導、金融資金和社會資本共同參與的投融資模式,擴大大氣污染防治重點區域煤炭減量替代政策范圍;繼續完善資源定價政策改革,協同建立健全用能權、用水權、排污權、碳排放權初始分配制度。三是以補貼、稅收優惠激勵為抓手推進交通運輸結構優化調整。通過多元投入、稅收優惠等政策推進交通運輸結構調整,實施“車—油—路”一體的輕型車超低排放,推動實施新車碳排放標準;完善柴油貨車稅收優惠政策,擴大汽車消費稅征收范圍,進一步拉開汽油和柴油的消費稅稅率差距,加強細化車船稅稅額;制定實施岸電激勵政策。四是以補貼、電價等激勵政策為重點推動農業綠色發展[12]。調整現有對農藥、化肥和地膜的補貼政策,研究低毒低殘留農藥、有機肥、可回收地膜的補貼政策;探索多元化、差別化的農業補貼激勵機制[13],建立健全耕地、草原、漁業水域等領域的生態補償政策體系;實施電價優惠推進綠色農業生產和農村污水處理設施運營,研究制定有機肥廠、規模化大型沼氣工程、畜禽糞污第三方處理用地用電優惠政策。

3.2 健全生態環境空間管控政策

“十四五”時期,空間資源的優化配置和守牢底線是一項新的挑戰,要實施好空間的生態環境屬性差異化管控,需要在“十三五”生態環境空間管控工作的基礎上,進一步健全生態環境空間管控政策體系。一是實施水氣土環境要素質量分區管控政策。繼續推進優化實施以控制單元為基礎的水環境質量目標管理,將流域生態環境保護責任層層分解到各級行政區域,全面建立完善流域水環境質量責任管理體系[14-15];重點區域實行大氣環境分區管控,強化行政處罰、環保督察、經濟政策等組合調控;完善建設用地準入清單政策和農用地分類管理政策,重點制定受污染耕地安全利用和綜合防控政策,制定重點區域、重點行業、典型地塊污染風險防控政策。二是建立重要生態空間分區管控政策。以生態保護紅線和自然保護地為重點,合理分區實行差別化管控要求,建立健全生態補償長效機制和多渠道生態建設資金投入機制;加強海洋保護區、海洋生態保護紅線區、海洋生態修復工程實施區“三類區域”分類管控,積極制定海洋生態補償、損害賠償、海洋垃圾清理等政策,建立激勵與約束并重的政策體系。三是推進“三線一單”為基礎的生態環境空間管控政策。將污染源普查、環境調查、環境監測、排放清單、排污許可、執法審批數據與“三線一單”和功能區劃成果融合,形成“三線一單”數據標準、技術規范、配套規整和管理政策。四是加快完善生態環境空間管控配套政策。綜合生態環境各要素管控分區及重點資源利用管控分區,建立區域生態環境空間評價制度和生態環境管控清單準入制;建立生態環境空間監測考評機制,基于分區構建“縱橫聯合”的生態環境監管管理體系,建立不同類型生態環境空間監督與績效考核評價體系。

3.3 完善環境質量管理政策機制

環境質量持續改善依然是“十四五”時期的核心工作,進一步健全環境質量管理政策機制,不僅進一步強化考核落責,更要加強正向激勵,形成政策鏈條和體系,在環境質量達標管理中充分發揮多種政策工具的協同作用。一是完善以考評為主的生態環境質量管理政策體系。推進建立完善的生態環境質量監測、評價、考核、責任、獎懲環境質量管理體系,并強化考核結果與財政資金、官員升遷等政策的銜接增效。二是完善環境質量管理的污染物總量減排制度。實施揮發性有機物、總磷、總氮約束性指標管理,實施固定源與非固定源“雙控”管理。三是建立全生命周期生態環境風險防范和應急管理政策體系。完善事前防范和管理標準體系建設,完善事中處置政策,完善環境事故事后賠償和修復政策,進一步健全環境損害鑒定評估與賠償技術規范體系和污染治理與修復制度體系[16-17]。四是健全生態環境健康風險管控環境政策體系。推進環境健康風險管理試點,建立環境體檢、責任保險、專業服務、風險防范、損害理賠為一體的綠色金融環境風險防范體系,加強生態環境健康風險信息透明度機制和能力建設。

3.4 優化生態環境市場經濟機制

生態環境市場機制需要進一步調整和優化,進一步提升市場經濟政策在生態環境政策體系中的地位和作用,更加注重經濟政策的完善、政策手段組合優化調控,增進政策調控功能和實施效能。一是完善生態環境財政制度。健全生態環境財政預算支出制度,改革節能環保財政賬戶,全面建立生態環境質量改善績效導向的財政資金分配機制,補貼從生產端為主逐步調整到消費端為主,補貼方向調整為針對生態環境技術創新應用[18-19]。二是深化綠色稅費價格政策機制改革[20]。完善環境保護稅、綠色稅收優惠、資源稅等生態環境保護相關稅政策,調整環境保護稅征收調控范圍,推進將生態環境外部成本納入資源稅改革;完善環境基礎設施公共服務供給收費政策,推動建立全成本覆蓋的污水處理費政策,建立有利于促進垃圾分類和減量化、資源化、無害化處理的稅費激勵機制,研究建立健全覆蓋成本并合理盈利的固體廢物處理收費機制。三是深化生態補償制度改革。統籌各領域、各要素生態補償,推進實施綜合生態補償;完善國家重點生態功能區轉移支付機制,繼續推進跨省界流域上下游生態補償機制建設,研究建立海洋生態環境損害賠償責任制度,推進形成市場化、多元化生態環境補償機制[21-22]。四是健全生態環境權益市場交易機制。在全國范圍內推開碳交易市場,繼續推動排污權交易、資源權益交易,建立健全歸屬清晰、權責明確、流轉順暢、保護嚴格、監管有效的自然資源產權制度。五是完善綠色金融體系。引導和鼓勵長江等重點流域以及粵港澳大灣區等重點區域探索設立綠色發展基金,健全綠色資本市場,完善環境信用評價和上市公司環境信息披露制度。

3.5 建立健全生態環境治理格局

生態環境治理需要充分發揮各方治理主體的積極性自覺性、能動性,各就其位、各司其職,最大程度動員各相關方力量,既要落實責任,也要保障權益;既要加大違規懲戒,也要加強正向獎懲激勵。一是完善生態環境保護督查制度體系。推進生態環境督查制度化、規范化、精簡化,形成中央生態環境保護督查、部門生態環境保護專項督查、省級政府環境監察體系合理分工、高效協作的督查制度,強化對地方黨委政府履責的監督力度,以督查落實“黨政同責”和“一崗雙責”。二是建立排污許可證管理政策體系。建立基于環境容量管理的排污許可制,以排污許可證為核心,加快整合點源管理手段,強化許可證實施監管,完善排污許可證管理技術體系。三是提升各級黨委政府生態環境治理能力。強化各級黨委在生態文明建設和生態環境保護中的領導作用,推進開展省級及以下生態文明建設績效考核機制。四是推動形成美麗中國建設全民行動體系。提升全民參與環境治理意識和能力,形成黨委領導、政府主導、企業實施、社會參與的大生態環境治理格局。建立與完善人民環保監督員制度。五是充分發揮人大政協、“兩法”治理功能。積極推動法律監督與公眾監督、輿論監督相結合,將政協生態環境治理監督納入政治協商和民主監督范圍,完善落實和反饋機制。健全檢察機關提起公益訴訟制度,與環境執法機關共同推進環境治理。

3.6 積極推動全球生態環境治理合作

“十四五”時期,國際形勢復雜多變,充滿不確定性,需要履行好國際生態環境責任,積極通過深化全球生態環境合作,提供更多全球公共物品,打造人類命運共同體,為人類可持續發展事業做出新貢獻。一是推動落實2030年可持續發展議程。動態跟蹤評估《2030年可持續發展議程》中生態環境目標指標進展,定期發布《中國落實2030年可持續發展議程進展報告》。二是積極參與全球生態環境治理。創新多邊合作思路,加強與聯合國環境規劃署、聯合國開發署、聯合國工業發展組織等國際組織和機構的合作伙伴關系,積極參與亞太經合組織、金磚國家等合作機制框架下環保領域交流合作。三是深化“一帶一路”生態環境領域合作,強化綠色“一帶一路”建設與共建國家和地區可持續發展目標與戰略政策的協調,推動《“一帶一路”綠色投資指引》編制實施,積極推進綠色發展和生態環境保護標準國際互認。四是推進綠色貿易與綠色責任投資。加強對環境措施的貿易合規性審查,推動降低、取消重污染行業產品的出口退稅、適度提高出口量較大的“兩高一資”行業的環境標準,推動發揮環境保護作用促進供給側結構性改革,推進可持續生產與消費及綠色供應鏈國際合作。

4 強化生態環境政策改革配套措施

4.1建立嚴密的生態環境法治體系

生態環境法治需要一以貫之。“十四五”時期,需要進一步完善生態環境法律法規體系,更加強調區域流域特征性,更加強調地方差異性,積極推進區域流域立法和標準技術工作,鼓勵指導地方因地制宜開展相關立法和標準制定工作。一是繼續推進生態環境法律制定實施。制定和完善排污許可、環境監測管理、生態保護紅線等方面的法律法規。研究論證環境責任、環境應急管理、環境污染責任保險、環境規劃等法規。二是加強流域區域環境標準制定和實施。加快制定實施流域污染排放標準和技術導則,鼓勵地方探索制定流域型水污染物排放標準,構建符合我國國情的水質基準制定方法學研究體系,鼓勵生態環境質量較好地區探索制定更高要求的標準,完善配套監測方法標準。三是加強對地方環境法律法規標準的指導和規范。積極支持和推動地方制定地方環保法規或者規章,突出地方特色,鼓勵地方在生態環境保護與治理領域先于國家進行立法。指導地方建立與轄區生態環境承載能力相適應的標準體系。四是積極推進生態環境司法體系建設。完善行政執法和環境司法的銜接機制,完善生態環境審判機制和程序,完善重大環境資源案件管轄制度。五是推進生態環境損害賠償制度和公民環境訴權的司法保障。推動環境損害鑒定評估工作,加快編制《生態環境損害鑒定評估技術指南--污染物性質鑒別》《生態環境損害鑒定評估技術指南--替代等值分析法》等技術方法,建立環境公益訴訟專項基金。

4.2推進統一生態環境監管執法

“十四五”時期,統一生態環境監管執法需要強化落地,強化統一實施、強化能力建設,進一步提升生態環境監管效果、效率和效能。一是強化區域流域海域監管,加強自然保護地監管。抓好入河排污口設置審查監督、排海污染物總量控制和陸源污染物排海監督,強化對圍填海、海洋油氣勘探開發、海洋傾廢、海洋工程建設項目生態環境影響的監督管理。建立常態化自然保護地監督檢查機制,完善地方自然保護地生態環境監管體系。二是推進實現統一生態環境保護執法。整合不同領域、不同部門的監管力量,構建環境保護綜合執法體制,整合組建生態環境保護綜合執法隊伍,完善跨區域、流域、海域的環境監管機制建設,尤其是強化區域生態環境執法協同力度。三是強化基層生態環境執法能力建設。建立健全城市綜合執法部門與環境執法部門間信息共享、證據共享機制和聯動機制,形成執法合力。充分運用科技手段,提高環境監管執法精準度,推廣非現場監管執法模式,探索“智慧執法”新模式。四是構建智能生態環境監測網絡體系。綜合應用無人機、衛星遙感、航空遙感、全球定位系統等各種監測手段,構建一套動態、立體、全方位、多層次、全覆蓋的智能環境監測網絡體系。創新“互聯網+監管”應用模式,構建環境監管大數據平臺。健全監測數據質量控制與科學統計制度。建立高效科學的生態環境監測數據采集機制和能力。

4.3強化生態環境政策執行能力

生態環境政策執行一直是生態決策政策鏈的短板,這是“十四五”時期生態環境政策改革需要著力突破的政策關節。一是建立生態環境政策評估機制。探索重大環境政策第三方機制,建立政策評估的專家技術能力,研究生態環境政策評估結果反饋機制與重大政策適時修訂機制,及時發現問題并提出改進措施。探索多元評估主體有序參與機制,開展第三方專業評估,提高生態環境決策科學化和民主化。二是是建立生態環境保護重大政策評估技術體系。研究基于費用—效益等分析方法的生態環境政策評估技術,建立重大政策制定和實施的費用效益及經濟社會影響評估技術指南。

4.4夯實科技創新支撐與保障

政策的執行需要科技保障,通過科技創新提升生態環境政策實施效能是“十四五”政策工作的重點內容。“十四五”時期,生態環境政策制定和實施需要充分利用好科技方法和手段,提升政策制定的科學水平,政策執行的成效和效率。一是加強生態環境保護科學決策與實施能力。對生態環境政策制定的關鍵領域和技術問題進行系統研究,推進生態環境政策制定新技術和新方法研究,構建科學制定生態環境政策的技術體系。二是促進和鼓勵物聯網、大數據、云計算、人工智能、衛星遙感等高科技技術手段在政策制定領域的創新推廣應用。三是強化科技創新的資金保障。按照事權與支出責任相適應的原則,各級財政對生態環境政策制定實施予以合理保障。深化科技計劃管理改革,整合優化資源,支持政策制定重點領域科技研發和示范應用,促進生態環境政策制定技術創新。

5 “十四五”生態環境政策改革創新路徑

本研究系統分析了生態環境政策實施現狀、改革基礎與“十四五”時期改革需求,提出了“十四五”生態環境政策改革創新路徑(見表1)。“十四五”時期主要針對綠色發展四大結構調整、生態環境空間管控、生態環境質量目標管理、生態環境市場經濟政策、生態環境治理體系、全球環境治理六大環境政策領域進行改革路徑創新,建立三檔次、四類別、兩階段政策改革邏輯框架。其中,政策執行水平分為良好、一般與較差三個檔次,政策調整類型分為新立、修改、保持、廢除四個類別,政策路徑分為2021—2023年、2024—2025年兩個階段。總體上,“十三五”時期工業行業超低排放補貼、清潔取暖補貼、綠色稅費價格、生態環境治理、環境全球治理等多數政策執行水平良好,“十四五”時期加強政策的穩定性和連續性,完善并有序推進政策實施。差別電價水價雙調控、輕型車超低排放、岸電使用補貼等政策執行水平一般,需要進一步完善與重點提升。

編輯:李丹

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。