時間:2020-01-02 09:36

來源:中國固廢網

作者:徐冰冰整理

11月15日,住房和城鄉建設部發布了《生活垃圾分類標志》新版標準,生活垃圾的類別也被調整為可回收物、有害垃圾、廚余垃圾和其他垃圾4個大類共計11個小類。針對部分試點地區的差異,例如廚余垃圾、餐廚垃圾或者“濕垃圾”,新標準都統一為廚余垃圾。

曾經的大環衛布局中,有機垃圾主要包含廚余垃圾、餐廚垃圾、果蔬垃圾及園林綠化垃圾等。其中餐廚垃圾、果蔬垃圾和園林綠化垃圾的產生點相對可控,因此這三類垃圾的收運及處置已經具備了固定的模式。隨著標識的更改,是否意味著餐廚垃圾與廚余垃圾的處理工藝將進入新的層面,原有餐廚系統的協同能力需要提升,同時隨著機械擠壓脫水工藝的普及,將烘托出焚燒協同的另一片“藍海”。從環境及社會影響角度思考,廚余垃圾處理的無害化仍然是第一位,資源化處理的瓶頸仍未突破的情況下,廚余垃圾的博弈才剛剛開始。

與混合垃圾的博弈

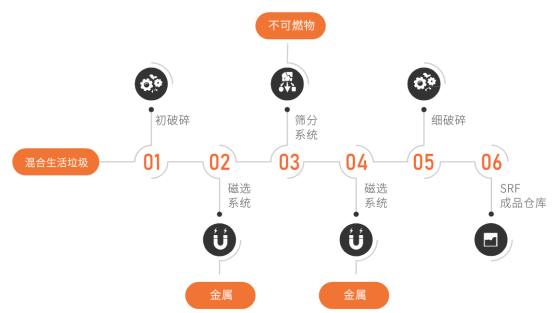

混合垃圾在未有垃圾分類政策之前是對所有生活端產生的垃圾的統稱,在垃圾分類政策推行之后,則代表的是其他垃圾。

嚴崢分析,在國內,隨著爐排爐主導地位的進一步鞏固,混合垃圾直接焚燒的模式已經固化。從另一方面考慮,廚余垃圾的分類使得混合垃圾的含水率會有一定下降,同時物料熱值會提升,原本水泥窯協同處理擔心有機質過高或者含水率過高的問題則引刃而解,同時隨著水泥窯行業“限煤令”的推進,水泥窯協同混合垃圾的趨勢會逐漸明朗,對于垃圾體量較小的城市和地區利用水泥窯協同處理會是成為新的思路。

在國外,細看可回收垃圾與其他垃圾(混合垃圾)的標識就會發現有很大的相似之處。

在垃圾分類政策體系健全且固廢處理系統比較發達的歐洲國家,混合垃圾也是可以資源回收的(例如塑料、金屬等),而在垃圾分類政策缺失,固廢處理體系建設初期的東南亞國家,資源化也已經是最直接的需求。由此看來,工藝的設計需要跳出固定化的思維模式,資源化與爐排爐焚燒相結合的概念并不沖突,反而以焚燒終端為核心,利用其強大的協同能力處理各類垃圾會是未來的趨勢,也是焚燒企業提升行業競爭力的有效途徑之一。

與建筑垃圾的博弈

建筑垃圾的組分隨著時代的發展已經發生了翻天覆地的變化,各類裝修材料及包裝物的混入使建筑垃圾無法通過傳統的工藝得到妥善處理。通過國內上百個城市的建筑垃圾的組分及形態信息分析,以及多年建筑垃圾針對性處理工藝的研發設計與項目實踐,嘉諾對建筑垃圾的處理工藝形成了一套獨特的系統認知。

建筑垃圾從物料組成的角度可分為:

? 高純建筑垃圾:指礦山平整、新建、拆除過程中挑選出的高純度砼和磚塊,主要成分是建筑或馬路主體構件;

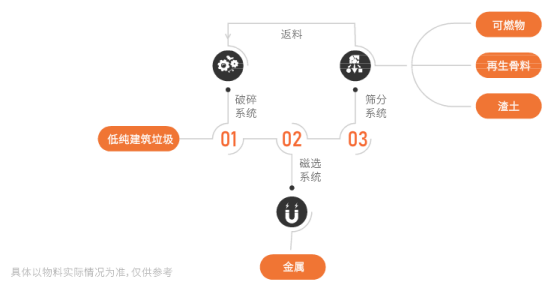

? 低純建筑垃圾:指新建、拆除過程中的挑選剩余物,或拆除的建筑附屬構件;

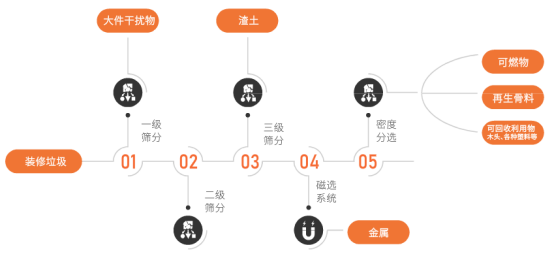

? 裝修垃圾:指首次或二次裝修過程中產生的裝修垃圾、展會垃圾;

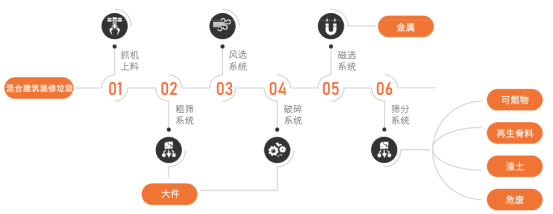

? 混合建筑裝修垃圾:指建筑裝修垃圾填埋場、堆場,同時包含建筑垃圾、裝修垃圾、工業垃圾、工程渣土、園林綠化垃圾等。

從工藝思路考慮,高純建筑垃圾和低純建筑垃圾的處理工藝相對固定,核心破碎設備技術成熟,主要采取兩級破碎及篩分的處理工藝。裝修垃圾及混合建筑裝修垃圾由于渣土及可燃雜料的占比較高,需要先將渣土及可然雜料進行篩分,經篩分提純后的純建筑骨料再進入骨料的破碎篩分系統進行資源化處理,可燃物則需要焚燒進行協同處理。

嚴崢分析,從已經投產的建筑垃圾處置項目的商業模式看來,主要為政府定價,產廢者付費模式。建筑垃圾與裝修垃圾是否分開收運對處置費的定價有著極大的影響,同時收運過程中的物料監管和種類界限難以形成統一的標準,一時難以形成具有可復制性的模式,目前看來混合收運、統一計價會是短時間內的趨勢。經營模式看來,由于高純建筑垃圾的產量不穩定,并不適合做特許經營,而裝修垃圾來源穩定且體量大,比較適合做特許經營。

工藝模式看來,高純建筑垃圾經過處理后可以產出各種再生骨料用作衍生再生產品的原材料,可以實現全量資源化。由于末端市場對輕質可回收物的需求還不明朗,裝修垃圾和混合建筑裝修垃圾仍然以減量化為主,骨料資源化為輔,同時借助焚燒完成全量化處理,距離全量資源化還有很長的路要走。

另一方面,由于混合建筑裝修垃圾大多以堆體的形式出現在很多偏遠的地區,體量不多足以支持長期建廠,為降低運輸成本,移動式建筑垃圾處理線會逐漸占據小體量市場,這一模式也可能吸引私人投資者的進入。

嚴崢最后表示,全量焚燒時代的垃圾處理模式是線性的聯動,從收集、壓縮中轉再到焚燒終端,整個處理流程已經有了固定的模式。垃圾分類時代的處理模式是網狀的聯動,每一種分類后垃圾的處理模式都需要重新摸索與改進,當下是政策規范、商業模式及工藝思路之間的博弈,目的是為了尋求未來各類垃圾處理模式的高效運轉聯動,構建產業互聯,各類處置終端的協同作業及資源化市場的培育迫在眉睫,同時暗含的商機與挑戰并存,這是無廢城市建設的必經之路。

編輯:徐冰冰

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。