時間:2019-09-04 15:43

來源:中國固廢網

作者:李艷茹整理

隨著我國垃圾分類工作的進一步深入,生態鏈條中一些新機遇開始展現。近日,在2019(第七屆)上海固廢熱點論壇中,上海環境衛生工程設計院有限公司院長安淼從頂層規劃層面,分析了對垃圾分類國策為環衛設施、靜脈園區帶來的發展契機。

安 淼

垃圾分類新形勢

近年來,國家出臺了諸多垃圾分類相關政策,貫徹實施分類工作,做到了垃圾分類有法可依。目前,在北京、廣州、上海等城市,都有了地方立法,從法律層面為當地垃圾分類提供了支撐。

在上海垃圾分類一個月后,我們得到了一些相關數據。數據顯示,相比于此前的月度數據,7月份上海的干垃圾量清運量明顯降低,濕垃圾清運量顯著上升,可回收物的日均清運量也有了較大的增長。

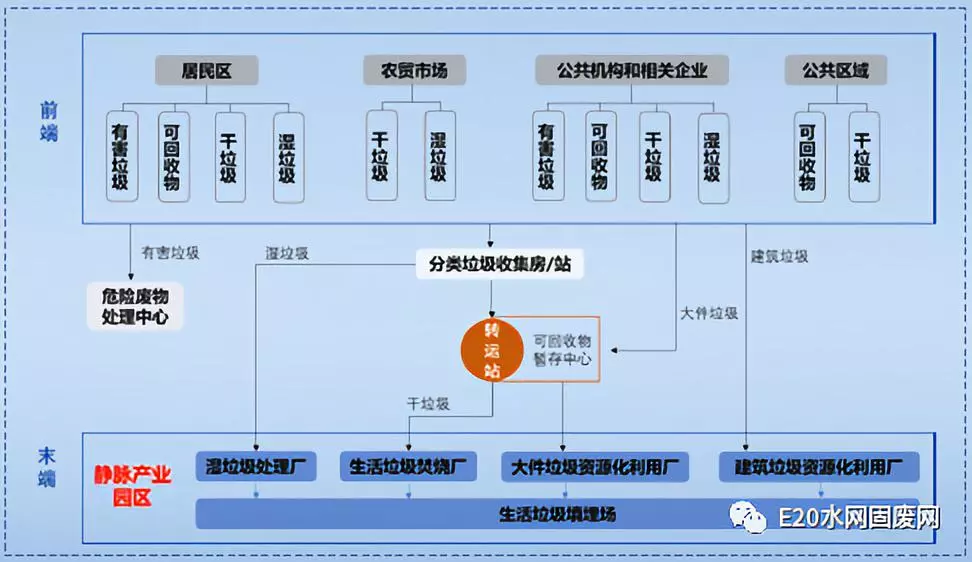

分類前和分類后,上海的垃圾處理體系發生了很大的變化:分類前,是生活垃圾混合收運,送去衛生填埋或焚燒;分類后,從前端分類、收運到后面的處理處置,構成了一個立體化的體系。在收運方面,以前是線裝結構,現在是網狀結構;在處置方面,以前是無害化,現在是資源化;在管理方面,之前是人工化,現在往智能化發展。

設施布局新趨勢

1、構建生活垃圾分類收運處理體系成為必然。垃圾分類所需整套設施的類型和性質,與之前存在的大不相同。包括智能環衛、智慧物流等理念都需要添加進去。

2、濕垃圾末端處理設施建設成為重點。隨著垃圾分類的踐行,濕垃圾的收運量超出預期,但目前國內的濕垃圾處理設施建設存在滯后現象,處理能力難以滿足垃圾分類后的處理需求。此外,不同城市規模產生的濕垃圾量不同,分類混合程度性質也不同,需要因地制宜。

3、可回收物分類體系建設模式。武漢的做法是供銷社主導再生資源回收利用體系;長春的做法是管理部門通過市場化招標,用特許經營手段推進;上海則是通過兩網融合點、站、場體系+傳統模式統籌推進,目前也在規劃建設集散場,完善可回收物的手機利用機制。

4、有害垃圾強制分類推動無害化體系建設。原來的模式中,有害垃圾是直接混在里面一起處理。現在單獨分類之后,有害垃圾是細分后最危險的一種垃圾,需要引起足夠的關注,組織定時定點的預約收運、定點存放、統一處理。

5、大件垃圾資源化體系建設。隨著城市的擴大、人口的密集,大件垃圾的運輸處理資源化等問題越來越受到關注。目前,廈門等城市已有專門的大件垃圾資源化體系,進行拆解、破碎、再分選,能夠實現70-80%的減量。將來更多城市也需要在規劃方面,對大件垃圾進行綜合考慮。

6、建筑垃圾資源化體系建設。建筑垃圾可大概分為建筑施工垃圾、拆遷廢料、裝橫垃圾、工程渣土幾類。地方政府需要統一布局、納入規劃。目前,上海市的做法是“中心城區統籌消納,郊區自行處理”,并建成12處建筑垃圾資源化利用重點項目。

7、垃圾填埋功能場轉型。未來,垃圾整個填埋場的功能將從常規處置轉變為填埋資源利用后的殘渣,以及承擔應急保障功能。周邊用地也將發展成為固廢資源化設施建設用地,進行小園區式的綜合處理。

靜脈園區新思路

靜脈產業園區是目前公認的垃圾資源化重要途徑,是破解“鄰避”難題的有效方式。能夠實現科學選址,合理設計處置規模,妥善處理與居住區的分布關系;通過園區物質流管理、設備實時監管、信息公開透明的方式建設運營,改善垃圾處置設施環境,獲得周邊居民認可,變“鄰避”為“鄰利”。

此外,靜脈產業園區能夠把一些分散環境集成在一起,解決集中處理的問題,提高城市資源利用效率。同時,通過構建各種產業園,能夠打通能源流、物質流,實現一個統一建設、統一運行和管理,最后實現利用水平的提高。

靜脈產業園可分為兩類:一種是綜合型,適合大型城市,集固廢綜合處置、資源循環利用、環衛科技研發推廣、環保宣傳教育等功能于一體,甚至將生態、旅游也納入其中。另一種是適合中小城市的功能型園區,以實現一些主要功能為目的,集固廢循環利用、環保科普教育為一體。

上海的老港生態環保基地,就是大城市綜合型靜脈產業園的典型案例。在規劃之初,便對對基地提出四點功能定位,包括:上海市生活固廢處理處置百年保障基地;國家資源循環利用產業示范基地;國際循環經濟教育示范基地;上海環保科創中心。因此,老港生態環保基地不僅要實現最大化的資源化利用、減少填埋占用的土地,還要實現上述各種目標。

為此,老港生態環保基地做了四大塊的布局——固廢處理、資源利用、環保科創、科普教育。規劃還預留出了一些發展區域,為將來可能出現的新技術、新要求做儲備。目前,基地還是以焚燒為主,將來隨著新品類垃圾的分出,還會繼續建設濕垃圾、建筑垃圾、污泥、工業固廢、飛灰等細分垃圾處理設施,最終達到32600的處理能力。

整理來看,老港生態環保基地打通了物質循環、能源循環和水循環。物質方面,實現了再生資源回收利用,包括建材、肥料、飛灰資源、生物柴油等;能源方面,通過電力、熱力、沼氣實現循環;水方面,滲濾液經過處理實現中水回用。

目前,環保科創中心正在規劃建設中。包括老港科研中心、老港市政基地、環保展示中心三部分,配套設施也比較完善,未來或將成為環境領域新技術的孵化基地。

編輯:趙凡

版權聲明: 凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。